你想像中的世界末日怎樣的?是外星撞地球或絕世大地震?是核災浩劫或AI叛變?是氣候失常或絕症失控?是悄無聲色或地動天驚?沒有人知道真正的世界末日如何降臨,但我們早就透過大銀幕或公仔書幻想過各種末世危機。若說我們與末日的距離,以天災頻繁及破壞程度而言,香港堪稱「福地」,那麼身處這裏的香港創作人又如何想像末日?編劇麥天樞先後參與港產片鉅製《明日戰記》及《焚城》,地圖插畫師及畫家Angryangry挑戰大型手繪《好地地》三部曲,視覺藝術家Rex Koo推出第二本漫畫《毛人》,他們筆下呈現了怎樣的危城與眾生?

⚡ 文章目錄

編劇麥天樞電影《明日戰記》、《焚城》

明日世界地球美麗不再,天災人禍戰爭不斷,深受污染有毒星球,再遭巨型隕石和外星植物入侵;這株破壞無邊、卻也有淨化奇效的「潘朵拉」,為《明日戰記》揭開序幕。一場回收場火災造成輻射洩漏,加上熱帶風暴逼近,輻射災難隨時擴散全港,背後高官、政商鬥爭,全城生死存亡之際,究竟天災還是人禍更危險,《焚城》提出質問。

《明日戰記》及《焚城》分別於二○二二年及二○二四年上映,是本地電影鮮見的後末世科幻動作片及輻射災難片,為港產片開拓新的題材;前者票房高收逾八千萬元,一度是香港華語電影票房收入最高紀錄,後者票房也逾四千萬元,觀眾反應熱烈,對於電影的編劇也有不少討論。

香港中生代編劇麥天樞先後參與《明日戰記》及《焚城》的劇本創作,也是唯一參與這兩部末日災難電影的編劇。自言是行內「二攤王」的他,在這兩部電影中,均在較後階段才加入編劇團隊,任務是在有限的時間內完善劇本。

末日世界有幾難?

《明日戰記》籌拍經年,總投資額逾四點五億元,以科幻及動作電腦特技為最大賣點,劇本相形見絀。麥天樞在訪問中主動談及作為編劇的不足之處,「事後回想,編劇方面一定有些缺失,可能太被那些電腦特效方面困死。」《明日戰記》原名《矛盾戰爭》,劇本經多次轉手及大幅改動,「我也不知道是第幾手」,他和另一位編劇劉浩良在二○一六年初才接手,翌年便要開機拍攝。

他們接手時,故事線已定,部分電腦特效也已做好,作為編劇只有有限的發揮空間,同時還要頂着時間及製作成本壓力。「我們咁遲階段才加入編劇,其實電腦特效那邊已經做了好多功夫,有些3D model已經做了,那些真的是錢來的!」他說得坦白,承認作為編劇,自己把關不夠,有太多事情被製作牽住走,「但是問心,編劇應該放開少少,思考清楚脈絡、怎樣去組織。回歸根本,要把故事想好。但當然,當許多事物已經掌握不到,就要follow一些已有事物,將那些場口連結在一起。可能人物方面都會薄弱咗,唔算係好理想。」

《明日戰記》是他第一次編劇科幻電影,多少感到吃力,「《明日戰記》這種科幻題材,是連世界觀也要重新建構,要兼顧的事物比以往更加多。」電影的設定簡明、直白,是一個缺乏水資源的後末世。「怎為之末日世界?缺水最簡單,生存條件受到威脅;《明日戰記》很自然也是這種方向。總之,今天好多理所當然的事物,在末日世界都是艱難的。」

「末日世界要去思考那個世界有幾難,難在哪裏。」但在明日世界裏生存有多難,卻只聚焦於主角打怪物之難。他提到,電影原本拍了一場由普通難民(吳肇軒飾)的角度去呈現搶奪水資源之難,可惜整場戲全數被刪剪。「這(情節)並不新鮮,但如果連這種呈現也不足夠,(觀眾的)投入感就好像打機一樣去咗一轉。想有想,拍也有拍,結果不能保留,因為跟主線不太相關,又沒有主角。」如今回想,他反省說,「全盤推翻和完全接受,中間還有很多空間,如何explore更多,我覺得是這個project學到的,或者令我反思的東西。」他舉例說:「如果換轉是銀河影像,游乃海、韋生(韋家輝),他們一定死諗爛諗,不是這樣,改改改,轉轉轉⋯⋯即是他們不會就這樣放棄。」

麥天樞同樣也是在後期才接手參與《焚城》劇本,輻射危機這條主線一早已定。他透露,除了政府高層緊急應變小組、前線的聯和墟消防局團隊,劇本原本還有一條「醫院線」,「醫院會屎淋尿瀨,因為輻射,人們光是擔心自己,就已經通統往醫院衝,何況還有很多人可能已經感染到輻射物⋯⋯」支線眾多,自然難以在兩小時片長內說好,麥天樞的任務便是要精簡劇本,符合合理篇幅。「我感受到老闆的信任,那我就大膽點,真的重頭寫一次,用返戲劇節奏,盡量保存多人物。」

居安不思危

這次在他心目中,末日世界裏的小人物更加值得細看,看他們取捨甚麼、重視甚麼。《焚城》是一齣角色眾多的羣戲,小人物心態有正有反,一眾凡人肉身、臨危受命的消防員展示了人性光輝,與之相反的小人物心態則是「卸膊」、「怕孭鑊」,「當你面對一個好大的『鑊』(大問題)的時候,起碼有一部分小人物會選擇想方法『卸』它。」

怕孭鑊的小人物心態,無論是故意隱瞞非法棄置輻射物的回收場老闆,還是放諸一班政府高官,同樣貼切,「官也怕孭鑊,官可能更怕孭鑊。」麥天樞說,香港物質上富裕、無憂無慮,也沒有大天災,基建也基本上足夠應付,反倒造就這種心態。「長期住在香港的人,可能就有種安逸的狀態。你所重視的職位、賺錢是否真的值得你這樣重視?末日一旦來臨,你又該怎麼想?長期在安逸狀態的人,很容易怕孭鑊,會放大了危害自己目前安逸的事情,而選擇不理或卸走。」劉德華飾演的前高官兼環保專家,是政界不怕孭鑊的異數,「我覺得要挽救到末日,就是要有一些脫離了原本官僚思維,或者原本習慣的人,才有機會挽救。」

從《明日戰記》到《焚城》,麥天樞的編劇心態和技巧有所改進。「對比之前《明日戰記》可能自己鑽了牛角尖,被某些情節箍住;來到《焚城》,嘗試不被情節箍住。情節固然是情節,我沒有改成不是輻射危機或消防員線,但嘗試在裏面更多地從人出發,相對更滿意一些。」

從末日危機聯想至如今一日千里的AI,麥天樞說AI意味着一些職業的死亡,編劇亦然。在AlphaGo擊敗棋王李世那刻,他就意識到AI只會不斷進步,超越以至取代人類,「終有一日老闆只會找AI寫劇本。」但他反問:「或者就如馬斯克所說,AI可帶來全民富裕,但不是人人都只追求安逸,當我不是只想安逸,我又如何生存下去?還是人就應該發展成適應安逸的生物就夠呢?」話鋒一轉,他從戰國的長平之戰談到香港保衛戰,說明總有些人是知其不可而為之,「有時就是靠你咬緊牙關,有些東西可能就會誕生。我覺得這種絕對悲觀裏面找到奮鬥的動力,可能是人最難得、最珍貴之處。你沒有任何理由堅守下去,但你仍繼續堅守;AI不會這樣做,因為AI只會基於絕對理性,輸就認輸。」

Rex Koo漫畫《毛人》

似曾相識的摩天大樓凍成雪條,屏風樓變成雪牆,滿身長毛的人與巨貓蹣跚而行,不知何去何從。漫畫《毛人》裏被冰封的城市,就是這樣一片蒼白荒蕪的景像。

Rex Koo是香港視覺藝術家,亦從事平面設計二十餘年,近年開始創作漫畫及成立「毛球社」工作室。他熱愛港產片,筆下常有死亡、流血元素,留意末日寓言,欣賞廢墟破爛、糜爛的美學,曾推出港產片死亡場面主題繪本《七孔流血還七孔流血死還死》、漫畫《城寨誌異》等;《毛人》是他第二本漫畫創作,為第四屆「港漫動力」香港漫畫支援計劃入選作品,將於今年七月動漫節出版。

從《城寨誌異》到《毛人》,兩本漫畫出版相隔五年,中間經歷了社運、疫症,當中反映他的社會觀察及感悟。兩本漫畫都均有描繪被摧毀的高度發展城市,而他相信,末日正是意味着重生的機會,認同破舊立新,「舊的不去,便沒有新的space去建立一些新的東西,我常常思考這些;一個建築也好,一個地方,甚至一個制度也好,它不倒下,就沒可能建立新的東西。」

二○一八年的超強颱風山竹造成嚴重破壞,全市滿目瘡痍;新冠疫情期間社會停頓,街上了無一人,猶如空城—對於身處「福地」的港人而言,這些或許就是我們印象中最深刻、最接近「末日」的場面,Rex同樣感受深刻,「這些社會狀況,令我有一種創作的衝動。」

從打工仔地獄 墮入冰河時期

《城寨誌異》於二○一八年動筆,是他利用東湊西湊的工餘時間創作而成。自言「好怕返工」的他刻劃了一個「打工仔地獄」,圍城裏的辦公室就像鐵籠,人在其中拼命工作,就如坐牢無異。這裏有絕望的社畜,一朝練成神功,便一舉毀滅了整個城市,藉此擺脫被逼勞役的命運;這裏也有超級工作狂,哪怕城市變成頹垣破瓦,也無阻他穿起鐵甲,掃除障礙準時返工。諷刺的正是山竹襲港之後,即使陸路交通癱瘓,打工仔排除萬難也要返工的堅持,「點解可以咁癲?」Rex感慨。

但來到疫情重災期,很多人卻被逼停工、被逼躺平;好不容易捱過疫症,餐飲零售、電影等多個行業卻又陷入寒冬,儼如冰河時期。Rex由此構思新作《毛人》,「故事一開始便是冰河時期,人類為適應嚴寒而全身長毛,最後演化變成貓;貓就相反,慢慢演化成人,去照顧變成貓的人類。」本身是「貓奴」Rex想像,在極端天氣、文明毀滅的情況下,人類與動物、主人與寵物、照顧者與被照顧者,兩者關係互換。他將漫畫分成衣、食、住、行四章, 講述求生之難,「住的篇幅較長,始終我心裏面的舞台是香港,住是香港人最大的問題,也是最困擾的問題。」

此外,他也嘗試一反傳統末世英雄與反派的敘事模式,刻意設定成「九無」世界:「無正邪對決、無打怪冒險、無愛恨情仇、無轉折劇情、無所事事、無乜對白、無反派、無衫著和無目的」,「我想試吓反其道而行,反正躺平了,無所作為又無反派,沒有戲劇衝突的話,這個故事會怎樣呢?」他幻想,當城市變成廢墟、文明滅亡,人的慾望也會相對減少,只想生存下去,於是便形成了《毛人》這部「關於吃喝拉撒睡和走路」的末世漫畫。這可能是最平和的末世,也是最不現實的末世。「我覺得沒可能才這樣(畫),如果真的發生的話,一定是自相殘殺、人踩人。你就當是平衡空間囉。」

《毛人》該如何結尾,他想了又想,改了又改,最終還是決定帶出少許勉勵的態度,「我不想sad story結尾,這幾年大家都咁sad,就不要加把腳(口)啦,有少少希望。太sad,好難生存下去。尤其當你要繼續在這裏住的話,就算不正面,也不能太負面。」

Angryangry《好地地》三部曲

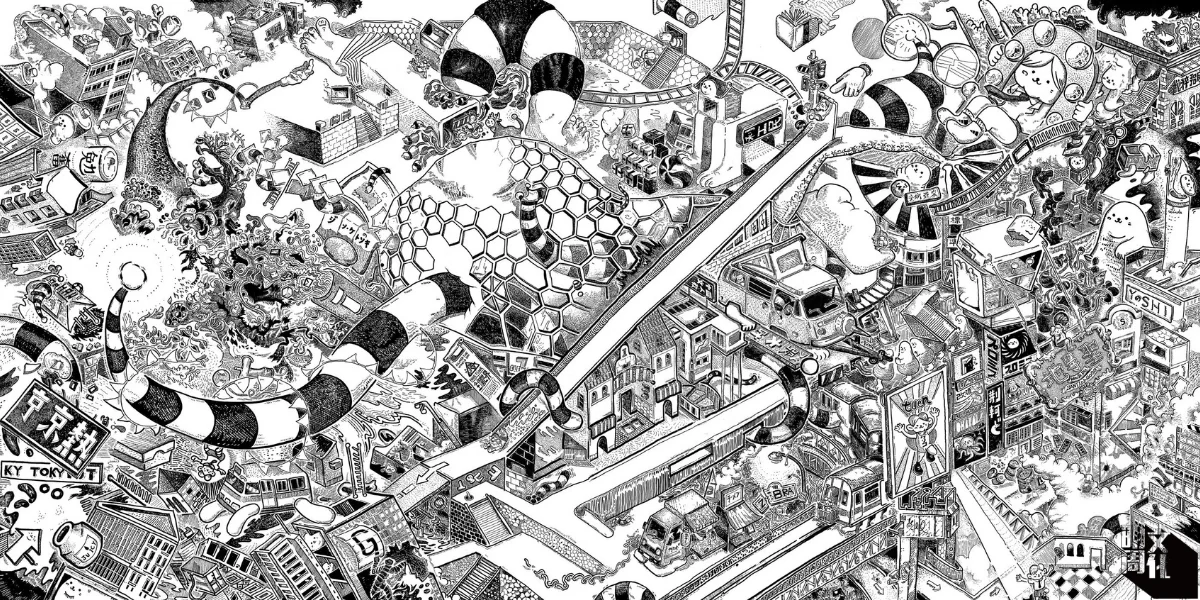

巨蛇破土而出,建築物變得東歪西倒, 假若這是人生最後一天,你會把這樣的城市當成遊樂場嗎?Angryangry的大型手繪創作《好地地》三部曲講述當末日降臨後,主角中分團 (髮型中間分界的男孩)的心路歷程,質疑何謂「好地地」?你的「好地地」又是別人的「好地地」嗎?

Angryangry從事地圖插畫多年,擅長勾勒及記錄城市建築細節。地圖插畫講究工工整整、四平八穩、穩穩陣陣,但當他畫得久了,指尖卻變得麻木。「二○一九年到二○二一年,大約有四年時間,基本上沒有進行過一個畫家應有的行為。」他回憶說,當時他只有工作或委約作品,零個人創作,「那四年我完全覺得自己處於空白期。」他決心重拾Marker筆,向難度挑戰。

「本來只是想挑戰自己,以一種細緻的插畫形式,在體能極限之下,可以畫到多大幅的畫。但我發覺除了體能和時間之外,如果只是一面倒地繪畫一個好static、完好無缺的城市,其實我內心感到有些背離。」他真正需要打破的,是那個工工整整、四平八穩、穩穩陣陣的世界與思考模式。

藝術可以是不明所以

《好地地》三部曲由三幅各二百四十五厘米乘一百二十二厘米的畫作並置而成,講述一位名為「中分團」的男孩從天而降來到一個地球,一座擁有超穩定結構的城市,「他感到孤獨、無處容身,而且被逼做一些entertain大家的事情。無論如何,他都是我的投射。」他說,「我們從太空掉下來,還是從媽媽肚子裏出來,其實沒有分別,都要接受這個世界的秩序,不斷不斷地面對陌生人,就會在意其他人的目光。中分團十分介意他人的目光,就是奠基於如果我搞砸了,那明天怎麼辦?明天會被嘲笑、會被揶揄、會俾人串,醜死鬼,那才是他在社會上生存最不享受的地方。」

第二天,一尾巨蛇突然從地底冒出,平整的地面頓時四分五裂,大樓左搖右擺,其他人根本來不及反應。「原本是一個有秩序的地方,發生了一些特別的事情,然後那個地方失去秩序,即是所謂的末日。」接下來,當舊有的超穩定結構遭到瓦解,中分團反倒找到自在的節奏,「當一些結構被推倒了,他便不需要再按照原本的節奏行事,可以撒野。人往往因為我們害怕明天和其他未知之數的關係,便會防範很多東西。而小孩就不會這樣想。」他借着一臉孩子氣的中分團,去想像那種不用憂慮明天的放肆與釋放,在混亂之中,自得其樂,「我沒有把他呈現為一個古古惑惑或壞人的角色,他只不過是不想顧忌地,釋放自己而已。」他特意以插敘手法呈現末日降臨後的變化,三幅畫從左至右看,分別為第一、第三及第二天,從而突顯箇中對比,更顯趣味。

「在生活上要畫一些『乖』的畫,所以如果有機會讓自己創作一些『不乖』的東西,那就已經很滿足了。那麼不如借用這個『末日』或『打破穩定』的主題來發揮。」《好地地》有別於以往其具體、清晰、易明的地圖插畫作品,畫面充滿想像空間。他說,「我終於可以畫一些不明所以的東西。不明白不也幾好,藝術可以是不明所以的,但插畫是要服務某一主題、有目的,說到底就是一種服務。」

由二○二二年起動筆,《好地地》是他歷來尺寸最大規模的作品,漫長的繪畫過程堪稱五勞七傷,「躺着畫時頸痛,站着畫時腰痛,哪裏痛就用另一個方法畫。」他苦笑說。「(《好地地》)即使沒有錢賺,也會enjoy,找到自己也不錯啊!」他感慨:「我終於似返一個藝術家。」當他親手打破自己一貫以來建立的繪畫風格,找到突破,再苦他也感到快樂;他希望讀者也能從畫中感受到這份不用擔心明天的樂趣。Angryangry說,對他而言,末日就是失去視力,畢竟失去雙手,他興許還能用腳來執筆;但失去視力,就再也看不見這個世界,看不見他所畫的一切。