程序有時可以幫助人,有時卻可以傷害人。假如我們發現,程序傷害了公義,製造了不必要的傷害,程序當然可以改變。程序不是為了程序而存在,而是為了保障人的權益而存在。

法醫馬宣立:不報警就不能驗傷取證?

「點解一定要報咗警先?」前首席法醫官馬宣立不忿地說。「點解一定要報咗警,法醫先肯幫受害者驗傷取證?」馬宣立 1982 年加入法醫科之時,已經開始問這個問題。三十多年來,他一直幫助性侵犯受害者爭取權益,又被稱為風雨蘭之父。

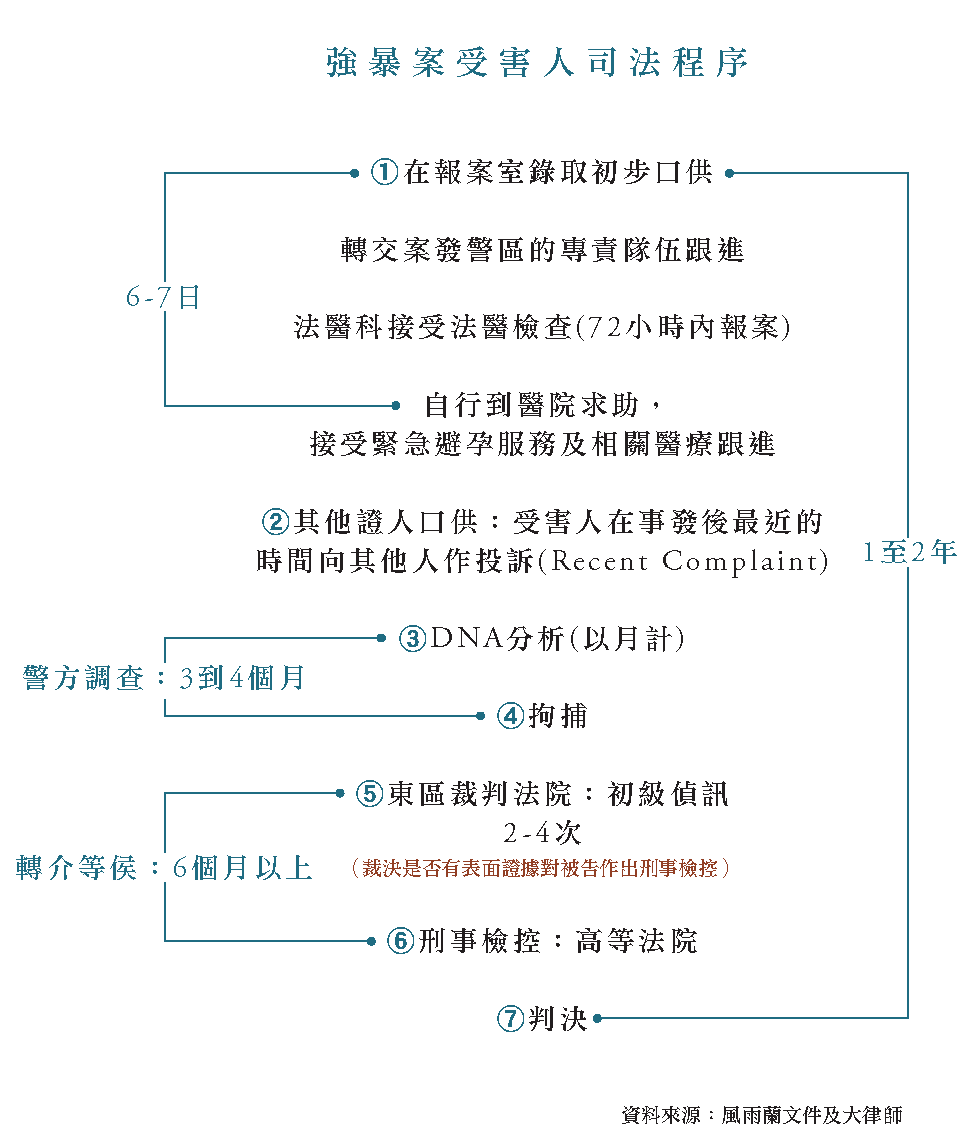

取證的黃金時間,是事後的七十二小時,但是受害者未必可以在短時間內決定是否報警。問題是,法醫一向只處理警方轉介的個案,不報警就無法取證,將來決定提告,受害者就少了一項有力證據。「法醫是屬於衞生署的部門,並無法例規定法醫科只處理警方轉介的案件。做開,不等於不可以改變。」

在八十年代,強姦案受害者想求助,只能報警。風雨蘭在2000年成立之後,香港才有第一個性暴力危機中心,在受害者最徬徨無助的時候,帶着她們走過一個又一個關卡。假如當事人決定報警,風雨蘭社工會致電法醫幫忙取證,但是法醫不會處方事後避孕藥,也不會負責性病檢查。雖然性侵犯受害者患上性病的機率不高,接受檢查的最重要目的是穩定受害者的情緒。「我明白法醫部門沒有門診跟進化驗報告,但是部門為什麼不考慮提供這項服務?」結果,受害者需要另外前往急症室求助。「為何要受害者看兩個醫生?根本就不合理。」馬宣立說。

急證室醫生取證只需三棉花棒

性侵犯受害者需要醫生花較多時間照顧情緒和取證,繁忙的急症室並非一個最適合的地方。只是因為強姦案在任何時候都有可能發生,香港唯一提供廿四小時醫療服務的地方,就只有急症室。馬宣立其實十分同情醫生的工作量,「但是既然目前是由急症室負責,為什麼不可以同時處理取證的部分?」取證只需要三枝棉花棒,在外陰、內陰和陰道取證,一個受過訓練的醫生不可能不懂得處理。「急症室可以替打架、車禍的傷者驗傷,為何就是不做強姦案?」

馬宣立更提議,香港可以參考美國,培訓專門處理性暴力受害者的法醫護士(Sexual Assault Nurse Examiners)。護士除了負責取證,照顧病人情緒,還可以出庭作證。此舉一來有助減輕醫生的工作量,二來可以培訓專業的前線人員。

風雨蘭早於2005年就建議設立一站式處理程序,在醫院內設立危機中心。可惜,政府當年拒絕建議,反要求醫管局安排六間不同醫院的急症室,負責處理性侵犯個案。

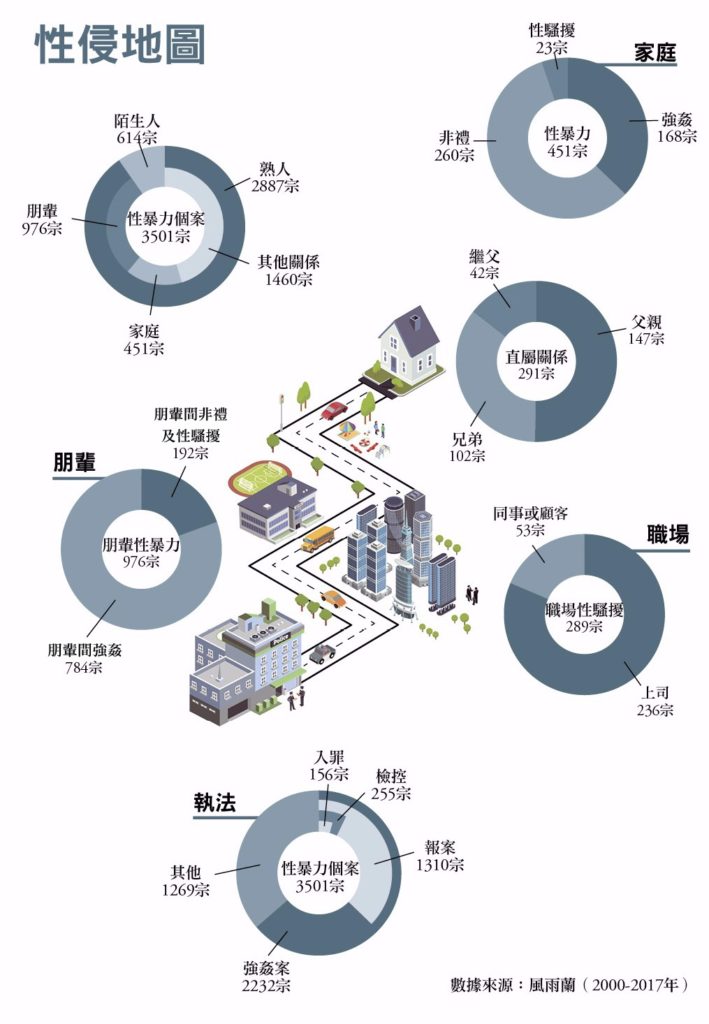

過去十七年,風雨蘭接獲的強姦個案之中,只有一千三百一十宗個案曾報警,平均每年不到一百宗。「每間醫院一年只是處理二十宗個案,前線缺乏經驗,做法一定不夠專業。」馬宣立認為,任何一間醫院,或者一個醫療部門(法醫、急症或婦科)願意負責的話,一年一百宗個案的工作量並不多。「一般醫院的門診,兩個星期都睇幾百個症。」

爭取的只是一點人性和一點常識

面對繁複的司法程序,一向是受害者不願報案的原因。馬宣立曾經向時任警務處處長鄧竟成提議,參考美國做法,在警隊成立專責部門,處理性侵、家暴、虐兒的個案,相關人員受過專業訓練,較易與受害者溝通。不過「一哥」的第一反應就是「唔得,因為同事無法升職。」馬宣立雖然理解,但是他認為不是所有人都渴望不斷升職。「有些人升到某個位的時候,可能願意停下來,做一些更有使命感的工作。」

雖說近年報案的經驗都尚算正面,但是馬宣立認為警方還有更多改善空間。例如警方可以前往危機中心落口供,不用受害者四處奔走。風雨蘭曾經按警方的口供室建設要求,在機構的危機中心興建一模一樣的房間,但是警方始終不肯使用。馬宣立又曾經提議,由他為暫未報警的受害者取證,交由風雨蘭用保密袋放在雪櫃保管。「警方都未坐低傾過就話唔得,說會被辯方質疑。為什麼不可以傾到得為止?」

三十多年一直為性侵犯受害者奔走,馬宣立並不認為自己做了什麼大事。「其實我講的都是common sense,只是要一人行多一步,制度才可以更有人性。」

「性侵犯是最難打的案件。」刑事大律師Oliver Davies說,他有二十年經驗,曾擔任約二十多宗強姦及非禮個案被告的辯護律師。

在越過重重報警程序後,香港案件一旦檢控,普遍定罪率為八成,唯獨強暴定罪率為六成。

黃瑞紅大律師任職風雨蘭顧問多年,她解釋,性侵犯個案之所以難打,爭拗點就在同意(consent)與否──這是令受害人自我怪責的主因。現時《刑事罪行條例》並無同意一詞的定義,在庭上幾乎龍門任搬。

Oliver Davies指出,強暴案是證供對證供(words against words)的案件,黃瑞紅亦指幾乎沒有第三方獨立證人可以證明二人同意與否,即使受害人在七十二小時內報案,進行法醫檢驗有傷痕也只能證明有性行為,不能證明同意或者不同意。她認為,現時有報案的案件可能只是十分之一,另一方面,亦同意強姦是容易出現誣告的案件。她指出刑事法律講意圖,「只要被告人相信對方同意,而且可以令法官同陪審團相信,他真心不知道對方不同意,就會打得甩。」

她以「清單(checklist)」比喻,想像有ABCDEF,「如果受害人有做ABC,但無做DEF,就會想是不是自己責任」,又有案例是DEF,變相重點受害人要努力證明自己有傳達不同意,而且法例對同意沒有準則,陪審團和法官的判斷遭社會文化上約定俗成影響,會助長、幫助辯護律師影響法庭判斷。「同意」變得很主觀,「不同意」很容易被辯解為「欲拒還迎」。「這類模糊問題,將責任轉移到受害人身上。」

保護不足 上庭指證反再受辱

另外,辯方律師往往為盤問證人,使出渾身解數,試過有律師在庭上披露受害人姓名、電話號碼、住址等資料,令受害人情緒崩潰,不能理性而清晰地給證供。「有時當時所穿的內衣褲會在庭上被陪審團傳閱」,Oliver形容為「侮辱性」過程。

數年前,辯方律師仍然可以盤問受害人的性經驗,現在已被禁止。法改會亦曾建議,將「無同意」等於「不能獨立地,自願地」(independent and voluntary)同意,「如果辯方證明不到有同意,就等同(受害人)不同意」——即是將解釋責任重新歸於被告,她認為這是最恰當的做法。

現時的強姦定義是1957 年訂立的,法改會的《強姦及其他未經同意下進行的性罪行》諮詢文件曾指出,法例對強暴定義狹窄,即是陽具有否插入陰道。現時亦沒有女性強姦男性的罪行,或者其他侵犯方式,如肛門及口腔。黃瑞紅認為法例落後,現時有許多荒謬案例,造成受害人的二次傷害。

現時只有兩種性罪行,強姦和猥褻侵犯(即非禮),跟性無關的襲擊則是普通襲擊。「一旦證明不到陽具插入陰道之後,沒有相對應的罪行去處理中間嚴重性相差無幾的性侵行為,」例如口交、性虐待等等,「一落入非禮,另一罪行的名目下,就判得好輕,毋須坐監,判社會服務令。最高判刑及罪行的名目,已經是對那些受害人一種傷害,罪行亦”address” 不到受害人所受的傷害。」亦成為許多人不去報案的原因。

為了避免二次傷害,風雨蘭經過五年終爭取到受害人上庭有屏風,並且須由警方主動提出,但沒有法律改革,黃瑞紅指這些措拖只是「小修小補」。

法改會早已決定就《性罪行條例草案》發表四期報告,2012年起每五年一期,最遲2032年完成。「其實每一期報告都是獨立的,已經可以修改法例,如果政府認真處理對待,就應該第一份建議已經可以修例。」她慨嘆,智障人士及小孩,更只有非法性交一選擇,不會有同意與否,一旦無法證明性交,即落入非禮,假若早引入「傳聞證據」(註:被告以外之人在法院審判以外的陳述),兩年前「康橋之家」弱智女受害人不能作供、律政司撤控一事,根本就不會發生。

權力傾斜 社會上的無形緊箍咒

除此之外,性騷擾並不屬於由律政司提出檢控的刑事案件,提民事訴訟需要先經平機會或自行聘請律師。性騷擾多在職場或學校發生,許多時牽涉到權力不平等問題。如果上級是施暴者,一來受害人未必懂得在事發時已記錄證據,二來證據有可能在公司內,受有權力的人規管,受害人更可能因為投訴而丟掉工作。

熟人性侵,親友壓力是另一因素。Oliver曾經遇過一宗案件,指控繼父性侵的年幼女童,提告之後在庭上不發一言,最後改口說「什麼也沒有發生」。他懷疑當事人是因家庭壓力而放棄。

司法制度中,疑犯得直後受害人不能上訴,而被告罪成則可以不斷上訴。壓力無疑落在受害人身上。黃瑞紅指出,法例以外更需要教育,即使香港早於2004年通過婚內強暴法例,但很多人對此仍然一無所知。

風雨蘭冀改變社會文化

在風雨蘭工作二十年的負責人王秀容認為,爭取一站式處理程序及服務,以受害人為中心,令受害人不用多次重複經歷,就是保護受害人的重點。風雨蘭重視過程,不一定要「將犯人打到落花流水」,而是減少奔走,「所有法醫、警察、心理輔導都集中一起,可以取證先慢慢決定報警,過程中得到正面對待,這就是程序公義,這也是公義過程。」她解釋,許多受害人有二次創傷,是因被質疑令她覺得事件是自己的錯。「不是想犯人說對不起,而是改變文化,不要再怪責受害人。」

社署由2007年起,推出處理性暴力個案的廿四小時「一站式」服務,根據警方記錄,在2017年發生五十六宗的強姦案中,只有四宗透過社署「一站式」服務同時提供醫療服務、法醫檢驗及錄取口供。相對而言,風雨蘭在威爾斯親王醫院中的危機中心共接獲一百多宗案。王秀容比較兩者成效時指出,社署在醫院急症室內設一站式服務,空間不足,沒有房間錄取口供,而風雨蘭的危機中心設在威院旁,「較為清靜和有安全感」。一點小差異,就是大不同,她期望政府可以參考。