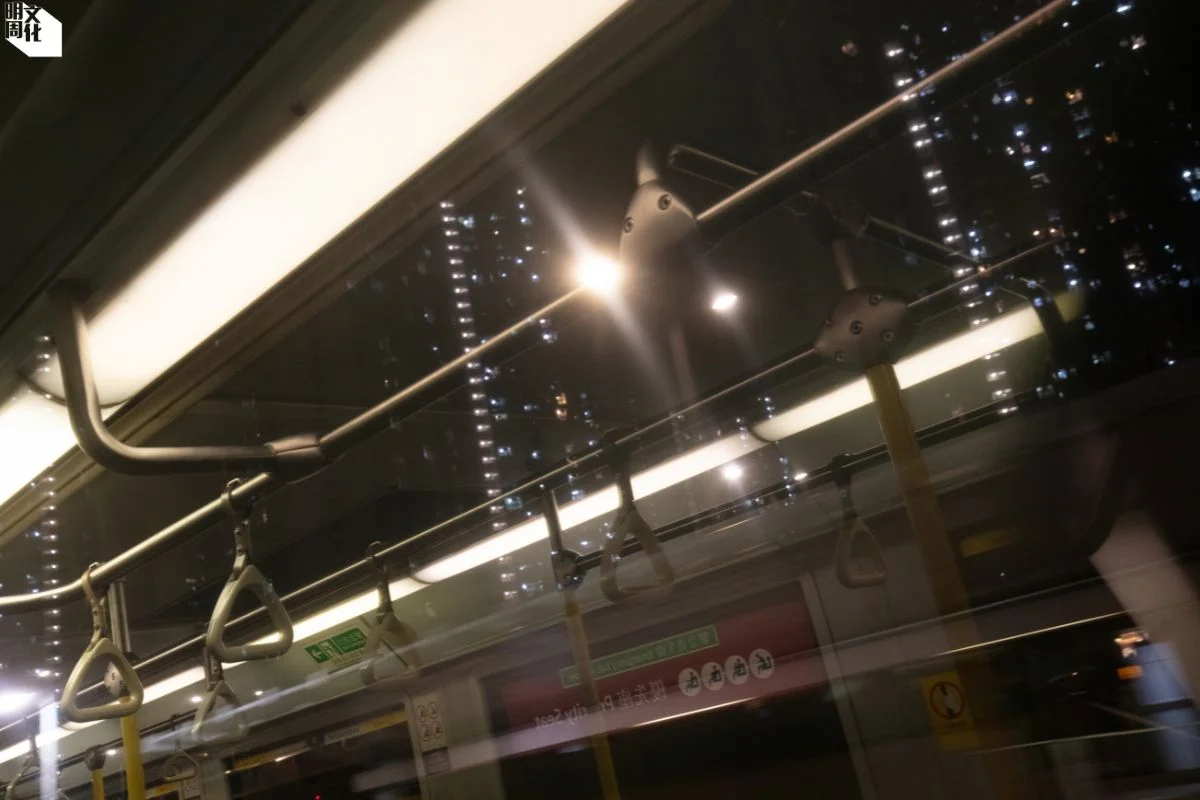

今年三月,天水圍三日內發生兩宗青少年在公眾地方吸食太空油的事件。才十多歲的年輕人,在輕鐵公然吸食後,腳步虛浮、幾度踏空;另一宗所涉的青少年,疑吸入太空油後在天水圍屋邨平台發生疑似性行為,成為不同社交平台的熱話,伴隨而來的是對年輕人排山倒海的批評。「依家年輕人發生咩事?」、「我哋以前仲辛苦啦,唔係咁都捱唔到嘛」、「道德淪亡」……

當城內青少年選擇吸毒神遊太空,共同建構這個世界的成年人,除了在社交媒體輸入一句「痛心」以外,又能如何理解太空油在此時此地的興起?

專題組找來四個曾經或仍在吸食太空油的年輕人,談談他或她第一口太空油的味道,看看這四塊從太空掉下的碎片,能折射出怎樣的少年混沌物語。而站在前線的社工、教師、以至旁觀的我們,又可以怎樣真正傾聽他們的聲音,或絕望的呼救。

⚡ 文章目錄

「沒甚麼,其實就是不大想說話」

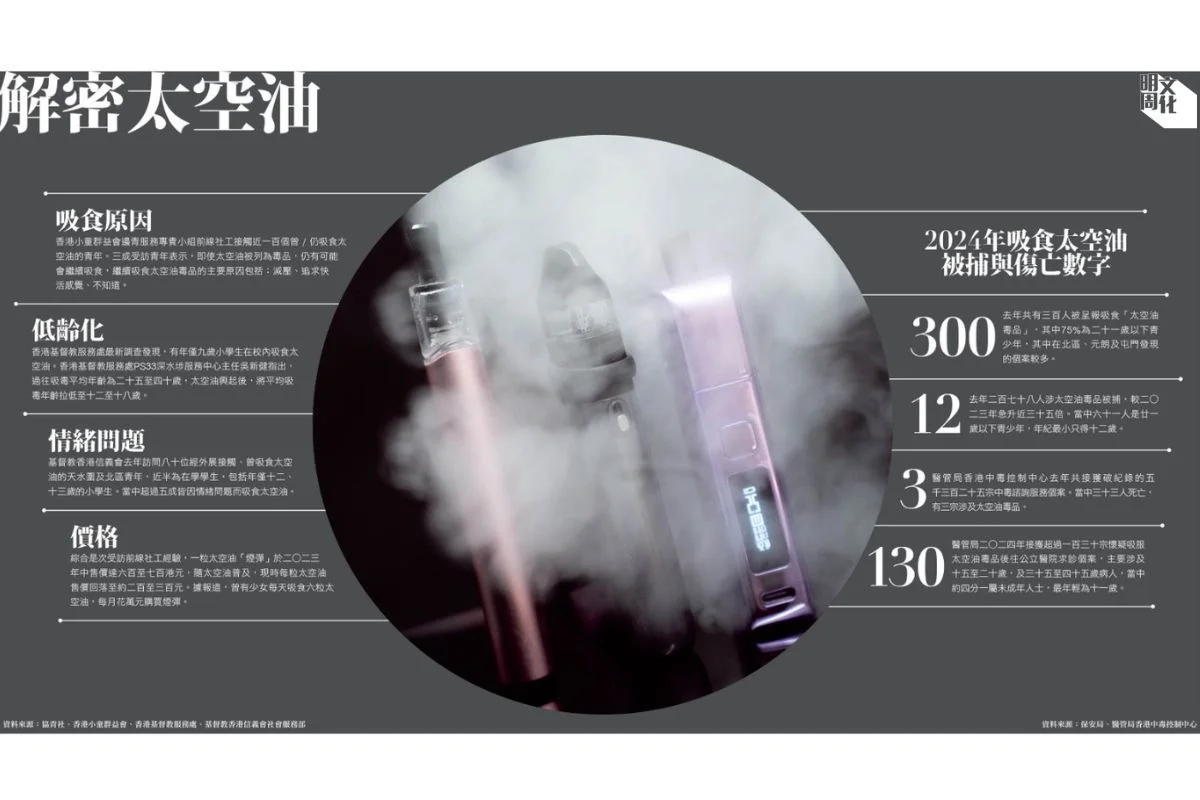

「十二歲」,是去年香港吸食太空油毒品被捕者裏最小的年紀。

在社工協助下,記者遇上被捕時年僅十二歲的阿潼(化名)。阿潼已長了一歲,說話的音量很小。若旁人不用心細聽,便會錯過她的說話,一如她額上兩、三顆被瀏海蓋過的青春痘。「我同我個friend都好棘(按:零零後常用語,指狀態不順暢),早上叫咗兩粒太空油來吃,小息去廁格食。點知隔籬是社工,就俾佢周到。」十二歲那年,阿潼和同學被揭在學校廁格吸食太空油,被罰抄校規,校長最後決定報警處理。阿潼的年齡,自此成為那個被傳媒廣泛引用的數字。

「當日被發現後,有人問你為甚麼吸食太空油嗎?」記者問。

「沒有。」阿潼答。

太空油毒品主要成分是「依托咪酯」,政府於今年二月將其列為毒品。

去年暑假,同班女同學在賓館讓潼抽第一口太空油。友人把煙遞到她唇邊,叫她連續吸三口。「扯完之後我就覺得很暈,手有點震,我挺喜歡那個感覺,就繼續食。」她認為「那種感覺」是放鬆,是渴睡,是不用思考。她們與另外兩名男生平躺在賓館的雙人牀上,不必交談,四人靜靜傳遞手上的電子煙。吸入芒果氣味,吐出各自的煩惱,沒人問身旁的人在煩甚麼。誰先醒來,誰便爬起牀獨自離去,彼此像碰巧相逢的浮萍。

有新界東外展社工指,二○二三年中通關後,開始有年輕人北上吸食太空油,其後在本地街頭也發現年輕人吸食太空油。中國於同年十月,將依托咪酯列為毒品,香港則於今年二月刊憲把前者及其三種類似物(即美托咪酯、丙帕酯和異丙帕酯)列為毒品。

吸「太空油」等同吸毒!——政府禁毒廣告

「因為嗰時未禁,食都冇乜關係,當時(未見)對身體冇乜影響。」阿潼個性慢熱,訪問半小時後,她的話才由一句變成兩句以上。她一直知道太空油混有麻醉劑成分,但她有更迫切的東西需要逃離,例如讀書,例如家人。阿潼英文與數學科從未合格。「學又學唔入腦,然後又睇唔明,聽唔明。」

但阿潼認為家人施加的壓力,才叫她更難受。媽媽從不站在她的角度來理解她的學習困難,只會指罵她懶。每次責罵過後,都像是提醒她,自己永遠無法像哥哥般從媽媽身上獲得許多關愛。「我唔出聲。等她鬧完,我就返房」,阿潼不痛不癢地描述讓她透不過氣的原因。

最初阿潼仍會與朋友傾訴,後來她乾脆把煩惱交予太空油,「因為我覺得(講)太嘥口水。」每當不想思考,她和同學會問對方:「放學要唔要『嗰個』(太空油)?」兩人各自掏出二百元零用錢,在WhatsApp、Telegram、Signal等電子平台「叫貨」,放學後再到快遞自取櫃取貨。一個學生就是如此輕易獲取這種當時受管制的「第一部毒藥」。

一旦藥效散了,她便換上第二粒煙彈,再延緩煩惱。彷彿只要她不再思考,就不會痛。

阿傑不喜歡吸食太空油的感覺,但他卻曾為與朋友耍樂而持續吸食。

「不過是想有人跟我傾吓偈」

跟阿潼不同,二十歲的阿傑(化名)一點也不享受太空油帶來的效果,卻曾持續吸食。

一年前,阿傑如常在天水圍公園夜遊耍樂,順勢向朋友借煙。結果,友人卻借他一支芒果味「太空油」。那夜的時間變得很漫長,他臉上的毛孔像不停擴張,於是雙手只得不停揉搓皮膚,來抑止皮膚的不適。「跟住你個人開始耳鳴、輕飄飄,之後就黑咗Mon(失去意識),你就不知自己做過甚麼。到你再站起來,完全行不到,你便會感到頭暈、想嘔、吃不下東西。」他說。

阿傑從不喜歡太空油帶來的失控感,但為了與街頭朋友一同耍樂,他讓身體慢慢適應這種不享受的「娛樂」。

朋友,對阿傑來說很重要。

小學時,阿傑被同班同學欺凌,直到小學畢業,他還是一個朋友也沒有。但與不和他說話的同學相比,他更討厭駐校社工。「我寫字不美,又常寫錯字,他(她)很喜歡是非不分地罵我。小學六年,我便喊足六年。」即使少年回到家,亦不代表終於有人保護這少年。家人說要懲罰他的爛成績,時常隨手拿起衣架就是一輪抽打。他每日用校服蓋好傷疤,來回兩個煉獄之間。

對於輿論批評,阿傑說沒感覺,因為自己從小到大「被罵慣了」。

阿傑中三畢業便投身社會,他曾以勞力做過不同工種,最後在貨倉任職倉務員。在那個貨倉,他逐漸認識一班不同年紀的同事,成為與他分享香煙、大麻與太空油的朋友。

「無人可以讓你放心傾偈,那一刻還要被家人罵。我壓力又大,上班又要俾人X。回到家又要被人罵,說甚麼既然搵不到錢,你返咩工?這些事情你又不能跟別人說,你就會一直在想自己是不是真的這麼差?為甚麼我賺不到錢?就會不停地吃。」

有一次阿傑與家人吵架後,抽太空油後斷片。受到太空油影響,他迷糊地與微波爐談起心事,被家人發現。爸爸關他進廁所,直至他清醒過來。他苦笑道,那次被家人罵到七彩。

「本身食毒品係想睇吓有冇一班靜心和我傾偈的朋友,可以一大班人傾偈、打機。」最初與朋友抽大麻時,阿傑說,大伙會一起打「王者榮耀」,一起聊天,但他漸漸發現食太空油後其實無法與人交流。每次從斷片中回魂,眼見被扯斷的叉電線與地下的煙灰缸碎片,總會令他擔心自己在記憶斷裂時做過甚麼?「覺得心痛自己荷包」,他笑着解釋自己戒掉太空油的原因。

戒掉太空油之初,有好幾次,朋友在天台抽太空油前,叫阿傑做他們的「保姆」,防止眾人斷片後墮樓。阿傑惟有半推半就,扶起腳震無力的A君原地轉圈時,身後的B君又站了起來。「這個剛剛坐下,那個又起來,要叫住他們不要走,好煩。」

記者問,那你又為何不走呢?他抱怨道:「其實我想走,佢哋拉X住我,唔俾我走。」其實天台的門沒有鎖,阿傑隨時可以奪門而出,但他留了下來。唯一清醒的他徹夜照顧流連天台的「太空人」們。

依托咪酯等同毒品——政府禁毒廣告

鋪天蓋地的禁毒宣傳與他們的日常像兩條錯開的平行線。每次阿傑看到禁毒廣告牌,他也會不以為然,拿標語調笑友人,「依托咪酯等於太空油。依托咪酯等於毒品。唔好食啊。」

網上有言論,指天水圍是「道德淪亡區域」,又指罵「時下年輕人太幸福才會吸太空油」,已戒掉太空油的天水圍少年阿傑說,並無感覺。無論是在學校、家庭、社會,他都覺得自己從小到大「被罵慣了」。「我相信你面對一個發嬲的人,首先你自己要冷漠。只要你不在意別人說的話就可以。」談的是輿論,也像那藏得更深的痛。

有學者指,當代年輕人成長於社交媒體信息爆炸的年代,引發整代人的焦慮、抑鬱與自殘傾向。

他們在焦慮 社會在標籤

按禁毒常務委員會數字,自去年上半年起,太空油成為二十一歲以下青少年之間最常被吸食的毒品第三位,僅次於大麻及可卡因。二十一歲以下被呈報吸毒的青少年按年上升8%,由二○二三年的六百六十四人,上升至二○二四年的七百二十人。當中二百二十六人吸食「太空油毒品」。

香港不同年代曾流行不同毒品,九十年代末「搖頭丸」(亞甲二氧基甲基安非他明)曾是最多人吸食的毒品。香港明愛容圃中心青少年及社區服務高級督導主任周裔智任社工二十八年,見證過去近三十年的毒品風潮。「即使同樣是毒品,向度也可以不同,背後反映時代面貌。」九十到二千年代,香港Disco文化盛行,周指出,當時年輕人之間流行服用藍精靈與搖頭丸等興奮劑,吸食者是追求刺激與興奮。

過去服食興奮劑的年輕人會到夜店狂舞,現在吸食太空油的年輕人則傾向獨樂樂,講求放鬆。吸食的場地可以是公園、天台、Party room、賓館甚至是家裏的牀。

周裔智認為,時下年輕人對充滿不確定性的未來,有一種無力感。

周裔智也發現,現今吸食太空油的年輕人亦不再是傳統定義的「高危年輕人」,除年紀更小外,亦不乏Band 1學校的年輕人。周認為太空油盛行反映當代年輕人面對的焦慮問題。他引用社會心理學家海德特(Jonathan Haidt)的著作《失控的焦慮世代》指,當代年輕人成長於互聯網與社交媒體盛行的年代,使青少年焦慮與憂鬱的比率亦較以往世代為高。海德特在書中寫道現時年輕人的童年重度倚賴手機,出生於一九九○年代末的青少年是人類史上在虛擬世界度過青春期的第一代。

千禧世代青春期獲得智慧型手機時青春期基本上已結束,而Z世代(Gen Z)卻在童年獲得智慧型手機後,如同被送到火星上成長,使其成長過程變得更難預測與控制。

勿墮「太空油毒品」陷阱!——政府禁毒廣告

年輕人自身已易感焦慮;但社會不一定予以理解包容,甚至為他們貼上標籤。位處於天水圍的基督教香港信義會天水圍青少年外展社會工作隊中心,與天逸邨停車場相距僅三個輕鐵站。自從本年初天水圍發生兩宗與太空油相關的新聞後,這座小鎮再被定義為「悲情城市」,天水圍外展隊副隊長白艾榮(小白)事後一直留意網上輿論。小白認為每當天水圍有事發生,論述傾向放大這個地點,而這些標籤正正加重年輕人的壓力。「有些年輕人都這樣說,覺得自己好像是低等些。」

小白指出,按各區社工交流的情報顯示,其實各區太空油情況也很嚴峻,只是天水圍是全港年輕人口最多的地方之一。按統計處二○二一年數字,天水圍所在的元朗區是全港年輕人數目最多的地區,其次為觀塘區與沙田區。而按保安局數字,去年被呈報吸食太空油的約三百人中,最多人住北區(兩成),元朗與屯門緊隨其後,分別佔16%與一成。

小童群益會觀塘區青少年外展社會工作隊隊長黃子豪指,在九龍東前線接觸吸食太空油的年輕人最多介乎十四至十六歲。他指,部分年輕人與家人關係差得一見面便會對罵,而學校系統亦不能為他們提供成長所需的成功感。「變相他們要找一些東西讓自己黏着,讓自己覺得能過得到。」

「毒品是我的『玩具』」

或許,反正未來難以預料,與其在焦慮裏打轉,還不如擁抱當下。「為甚麼我們知道毒品傷腦都要吃?你想想我們處於這個現狀,我們只想現在,那我現在就是要那種感覺。以後的事是以後再想,對不對?」應屆DSE考生Tony(化名)說,食毒品是為了欲望與Social(社交),玩玩而已。他認為毒品是他的「玩具」,以為自己能掌控它,「玩毒品」只為放鬆。

禁毒常務委員會李國棟醫生指,「太空油」除依托咪酯外,亦可能混入其他毒品,包括大麻、「冰毒」和氯胺酮(俗稱「K仔」)等。「太空油」會嚴重損害身心健康,包括令人上癮、失憶、抽搐、昏迷,甚至死亡。

但Tony卻這樣想。「其實你喝酒會傷肝,你食煙也會傷腦。也不是你食幾次就會生cancer吧。」

年輕人的當下是點煙的那一瞬。

Tony才十八歲,但每當談起毒品,語氣顯得世故成熟。他認為太空油興起是因為「性價比」最高,一粒太空油煙彈最平不過二百港元。「你『可樂』(按:可卡因的俗稱)0.2g已經要四百蚊起跳,大麻5g普遍都係(平均)百零蚊1g。」

常有網民在Threads問—為何這一代的年輕人會在大街大巷吸毒?自十四歲起吸毒的Tony說,毒品分許多種,如「LSD」(麥角酸酰二乙胺,強烈迷幻劑)需在室內吸食才較安全。但他覺得太空油不會構成即時生命危險。有時一班朋友在街上遇上另一班有太空油的朋友,便會一起邊行邊食,然後各散東西,回家睡覺。

「我是天生樂觀派,我吸毒是為了開心。有些人食是因為不開心,雖然我知點解他們這樣做。」Tony嘗過不同毒品,如大麻、LSD、太空油、「Happy水」等,來源是具黑社會背景的哥哥及朋友,他們本身就是「拆家」或送貨員。他覺得吸毒是那個圈子的文化,就像一般人「摸酒杯底」般尋常。

一齊企硬唔take嘢!——政府禁毒廣告

香港基督教服務處去年曾訪問約三百位吸毒者,發現首次吸毒年齡平均為十九歲半。而近五成受訪者由透過朋友或同學取得毒品,僅次於毒品賣家(70.1%)。

社工黃子豪認為,年輕人之中,的確存在「躺平」文化。「整代人都好像『不如我及時行樂吧』,其實不是望向未來。他們不介意玩了先、試了先,也不覺得自己可以想像五年後、十年後的事,因為我眼前也有一些事情其實不是很過到。」他指,以前的人說買樓,談未來,但其實他接觸的年輕人許多也覺得未來遙不可及。「其實為甚麼要追求買樓、買車呢?其實我現在有份工作月薪兩萬元,不用做就最好,我也是躺着賺錢來生活而已,不是追求在工作裏面有成功感的。」這是子豪從外展工作聽回來的年輕人心聲。

有學者指,當代年輕人成長於社交媒體信息爆炸的年代,引發整代人的焦慮、抑鬱與自殘傾向。

社工周裔智同樣認為,以往年輕人的人生規劃基本上很清晰,但昔日的「成功」人生路徑不一定能複製,讓不少時下年輕人陷於迷失。他指,「現在大家開始質疑有錢是不是就等於開心?生命的意義到底是甚麼?現在很多年輕人也會問這個問題。」

「我覺得他們是在想這個問題,但未找到一個出路。有很多uncertainty(不確定性),對他來說,有一種無力感。」

Tony覺得自己更傾向解決現在的事,日後才解決未來的事。「我真的不會想這方面(未來)的東西,我頂多會想將來怎樣能找到更多錢。因為我比較實際一點,至少我要想我現在可以掌握到甚麼,才可以想未來掌握到甚麼。」

「我也很想有人愛」

基督教香港信義會天水圍青少年外展社會工作隊副隊長白艾榮(小白)認為,現代青少年面對的孤獨感與破碎是很難表述。「其實我也不知道要怎樣解釋才可以令人們明白(年輕人的痛苦)。我們現在很多小朋友的家破碎到不堪,以前我們說單親已經很慘,但現在單親我都覺得已經『不錯』了,因為現在再複雜一 點。可能是父母離婚後各自再婚,又再生,又再離婚,又再結婚。一個年輕人有五個爸爸、四個媽媽,你想像得到嗎?」小白說,曾有年輕人反問他:「其實阿Sir經常叫我回家,我回哪裏才是我家呢?我真的不知道。」

與二十五歲的Ann見面時,她總會揉揉懷裏的綿羊毛公仔,像尋找某種安全感。

二十五歲的Ann(化名)就是一個在支離破碎家庭長大的年輕人。「小時候,我也很想有人愛,或者很想有朋友。」Ann每次說話也會扭扭手中的綿羊毛公仔,仍像個缺乏安全感的小孩。

小六那年,Ann試過服藥自殺。那時媽媽常在家中吸毒後昏睡,並無餘力照顧她,而在僅餘的清醒時間, 媽媽情緒不穩,常毒打她。Ann兒時一天只能吃一餐果腹,而那一餐便是學校營養午餐。有時候,媽媽的新男友會買東西給她吃,她說,若果那個男朋友較好人的話。

現在,Ann靠太空油讓她入睡。她說:「心情唔好,成日都不開心,之後不想煩,就會食不同的毒品」。這些年來,Ann常因成長創傷回閃,徹夜難眠。她曾依賴鎮定劑入睡,吞食過百粒鎮定劑來換取一夕安眠。「我可能已經吃得很習慣,平時吃藥要吃很多才能不醒,但那我又不太想(全日不清醒)。我想戒掉它(鎮定劑),就用其他嘢取代。」她說,太空油藥效來得快,散得快,就成為她的「安眠藥」替代品。

只是太空油有它的副作用,每次效用散掉,Ann的情緒重新湧至,精神狀態總會比吸食前更差。

她揉揉懷裏的毛公仔說:「好想死,效用散了之後,勁想死,本身可能已經對生命不是很有熱誠。」

藝術創作是Ann的忘憂樹洞,最近她嘗試以創作來避開對毒品的依賴。

清醒的現實與吸食毒品的副作用,兩邊也同樣折磨着她。「本身你掂這東西其實就是你有些需求無人能給你,或你自己內在的一些經歷或情緒還沒處理到,那你就會很想用這東西去掩蓋未被滿足的東西或情緒。所以根本不是有沒有甚麼戒毒宣傳就可以令到人不去食(毒品),而是有沒有一個覺察與勇氣去處理自己的內在。」她說。

太空油損害身心,隨時攞埋你條命!——政府禁毒廣告

小白指,官員與社福界的「大人」往往不解吸食太空油現象,會問既然年輕人有困難,為何不求助?「其實他不是沒有告訴你,只不過我們不聽或是我們聽不到的。他吸毒便是告訴你,『他不行了』;他自殺便告訴你,『他不行』!他還要怎樣告訴我們才算『告訴』你了?」

他認為問題是在於整個社會缺乏對年輕人的理解,成年人不懂放下自己的人生經驗去真正理解年輕人。「我想我們小時候都沒有經歷過社運年代,我們真的沒有經歷過三、四年沒上學的年代。我們真的沒有經歷過,而這個是他們成長的經歷。」

外展社工白艾榮認為,大眾對「天水圍」的標籤,加重當區年輕人成長的壓力。

來跟年輕人聊當下

自從在學校被捕後,阿潼被罰自行在家停課。後來,學校改變停課形式,安排她每天到校停課。即使回校,她卻需獨自被區隔在訓導處裏。她道,「日日都落去發霉,但都合我意,唔使上堂」。與同班同學相比,朝夕相對的訓導老師更像她的同伴。她曾試過因肚餓,騙老師說今天做了好事,扶阿婆過馬路,要老師給她獎勵。老師最初也會給她糖果,後來招數不管用,老師開始要她背詩換糖果。在訓導老師零食利誘下,她成功背誦整首《琵琶行》。「因為阿Sir有隻熊仔糖,我好鍾意食」,她笑說。

約半年前,香港基督教服務處PS33深水埗中心註冊社工朱盈蕙(Evon)遇上阿潼。

以阿潼的年紀來說,疫情那幾年正是她發展人際關係最黃金的時期,「但是她錯過了」。Evon認為這一代的年輕人於疫情下長大,不同的隔離政策讓他們沒機會與外界接觸,以至社會復常後,他們變得不太擅長與人相處。

Evon認為,線上線下的落差造成年輕一輩的不安。「那種不安感就是人際關係上不懂得怎樣處理,學業追不上,或者跟家人的關係不是那麼好。太空油其實就是回應這個年代的不安感。」她覺得太空油的特色讓用家不用說話,於是變成這班年青人的一種共同語言。

牽涉毒品罪行隨時 讓你被判終身監禁——政府禁毒廣告

「社會跟年輕人說太多過去和將來。可能責怪他們過去有甚麼做不好,指點他們的將來應該要成為怎樣的一個人,但好像沒甚麼空間跟他們談現在。」於是,她嘗試與阿潼多談一下現在。與阿潼相處,Evon花得最多時間是投其所好,與阿潼談下次一起吃甚麼口味的雪糕,一起找甚麼零食。她嘗試在太空油以外,陪她找其他方法去釋放自己的情緒與壓力。

阿潼被揭發食太空油後,學校把她獨自區隔在訓導處。

「問題兒童」源自成年人建構的社會

香港兆基創意書院副校長蔡芷筠(阿Ger)是另一位站在教育前線的人。她受訪前剛好處理一宗學生𠝹手的個案。身為前線教育工作者,目前她的學校尚未接獲學生吸食太空油的個案,但她關注的是,那位在輕鐵吸食太空油的年輕人背後,可能還有千千萬萬個同樣的年輕人。

「我也非常同意吸毒是不對的,但是因為其實他們面對的可能是更差的生存狀況,所以這是一個除了自殺之外會產生的必然後果。」香港青少年自殺浪潮,自二○一五年起從未止息,因此她對有年輕人透過吸食太空油來減壓,感到異常痛心。

她認為,「我自己覺得香港年輕人的生活狀態是超級艱苦,因為我們在前線其實接觸大量的家庭,而他們的問題是無論有錢或沒有錢也是相當嚴峻。」

她解釋,年輕人的壓力甚至無關未來,許多時候是眼前不斷堆疊的困難,例如與同學相處的問題,處理不了跟家人的摩擦,這些全部都是眼前的事情。「當一個人有很多事情想做,實際上其實他駕馭不來。譬如他很想得到朋友的愛,得到家人的愛,但這些東西他/她全部都駕馭不來時,單是眼前東西的堆疊已令人們有很多精神狀況。」

近年青少年輕生問題引起大眾關注。

「其實我覺得是很長遠的一種社會狀況積累而成,包括是華人家庭的相處問題是一直都沒有way out。」阿Ger又認為,整體香港社會文化單一,期望下一代讀書好、考試好,然後進入一流大學,「但進不了這條路的還有很多人,從來都沒有甚麼人理會,他們到底是怎樣survive得到的。」

她過往曾接觸過有吸毒的同學,卻揭發該同學被無日無之地家暴。

「除慢慢勸導他處理(問題)、戒毒之外,你還應該做甚麼呢?距離報警抓他之外,有很大的空間可以幫到件事,否則你抓了他坐牢,其實他出來後也是這樣的。」

那到底成年人要做甚麼才能真正走入年輕人的世界?

阿Ger反問:「首先我覺得大家有沒有時間真的關注這件事?譬如你說教育局的整體方向,到底有沒有人願意花一些時間、資源去support這件事?正如我剛才所說的那個情況,其實真的比大家想像中、接觸到的更嚴峻。究竟有沒有資源?政府有沒有規劃怎樣去支援他們?」

以青少年住宿照顧服務為例,目前青少年面對家庭紛爭與暴力,可在社工轉介下入住社福機構提供兒童住宿照顧服務,如兒童之家或男/女童宿舍等服務。然而由於相關宿位本身同時照顧被少年法庭判予「保護令」的青少年,入住青少年須一同遵守宿舍紀律,如設關燈時間、禁用手提電話等規矩。即使沒犯罪而有入住需要的青少年,亦需同受宿舍嚴格規管。

太空油 = 太「兇」油—— 政府禁毒廣告

阿Ger認為,無家可歸的青少年本不需要去住一些規範嚴格的宿舍,因為他並無犯罪。惟她認為現時香港對這批有需要的青少年支援不足,並沒有為他們提供具食宿及輔導服務的安全居所,讓他們可以正常地回到學校上課。「其實每一部分都不是有一個很完善的系統去處理,變成年輕人現在出現這些狀況(吸毒)後,我們就說他們很壞,但這是大家有份造成的。」

每當有年輕人出現狀況,常有成年人以自己成長的經驗,去指責時下年輕人很脆弱。她指出,「無論是政策上、家庭環境上、學業壓力上,其實這些全部都是你上一代造成的。然後你將年輕人逼到埋牆角,你再說你們這些人真的很脆弱。其實很涼薄。」

她談及近日全球熱播的Netflix劇集《混沌少年時》(Adolescence)。《混沌少年時》探討英國青少年犯罪背後的社會議題,至截稿前佔據Netflix香港熱播節目第一位。「英國年輕人是殺人,而香港年輕人是殺自己。我覺得人們看完這些劇集或故事才好說甚麼『你們真的很脆弱』。」

香港去年有二百二十六名二十一歲以下年輕人被呈報吸食太空油,但數字背後有更多青少年未被看見。