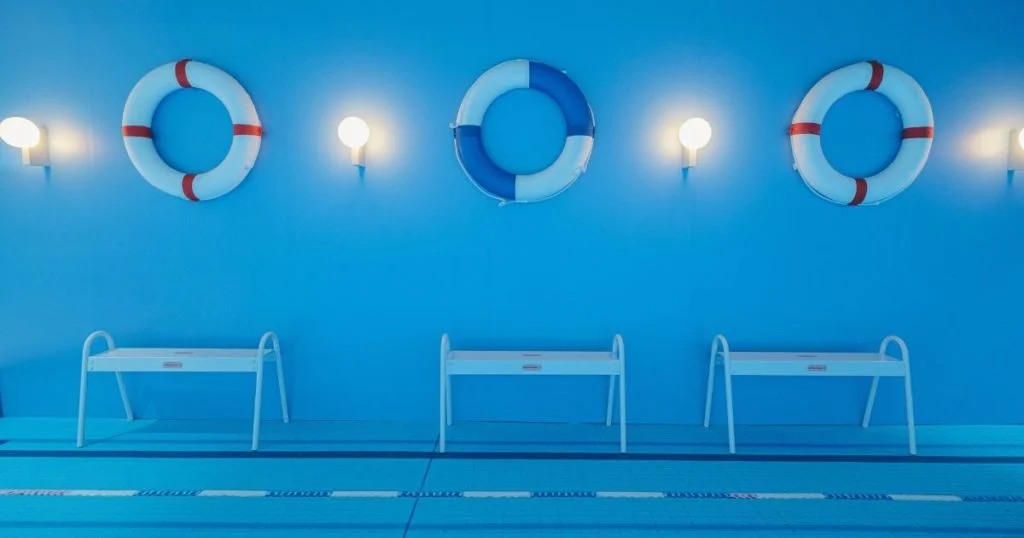

在這個展覽,沒有一件作品出自Wes Anderson的「手筆」,沒有分鏡圖、沒有道具服裝archive,更沒有拍攝用的微縮模型,只有粉絲們意外拍到的對稱構圖、復古風的攝影作品,還有神還原的接待處、泳池跳台、紅白條紋燈塔場景,以及用上”Made in Hong Kong”服飾重演的電影造型,可以說是大型的fan art現場,甚至是同人展。是一個怎樣的導演,可以風靡世上萬千男女?

(左至右)

B:本地品牌röyksopp gakkai設計師Brun Chan

A:南豐紗廠市場及傳訊部總經理Amanda Lee

D:Good Work Collective聯合策展人Daniel So

先談談「入坑」的起源,你們第一套看的Wes Anderson作品是哪一部?

D:我第一套看的是《小學雞私奔記》,之後就再看他的舊作,買了他的書,從中學至今已經喜歡了十多年了。

A:《布達佩斯大酒店》,第一次是在戲院看,後來為了做這個展覽,又到串流平台重看一次,感受好像又有點不同了,初時只覺得電影的畫面吸引,翻看時又會思考多一點,體會到電影背後想帶出的訊息。

B:我第一套看的《癲才家族》,是比較冷門的,那時我還小,不了解這個導演,但仍覺得電影很有impact:會有

黑暗的自殺畫面、小朋友吸煙場景,後來也因為《小學雞私奔記》而變了粉絲,因為我很喜歡舊、復古的東西,還有歐洲的童裝古著,就覺得他的作品看似夢幻,但其實內裏是很黑暗。

很多導演也有自己的美學風格,但偏偏他吸引了很多人去模仿,《ACCIDENTALLY WES ANDERSON》(簡稱「AWA」)就是一個例子:由美國攝影師Wally Koval夫婦創立了IG帳戶,收集世界各地因色彩、構圖與建築風格而意外呈現導演風格的實景照片,迅速走紅後推出同名攝影集巡迴展覽。這個複製行為的誘因是甚麼?

D:他早期的作品,其實沒有那麼”Instagrammable”,例如《癲才家族》色調並非pastel風格、《大吉利是有限公司》也不太強調對稱美學,他比較想導出人與人的關係。只是到了推出《布達佩斯大酒店》(二◯一四年)時,剛好是社交媒體爆紅的時期,pastel、對稱風格滿足了IG攝影的條件,往後不知是有心還是無意,風格就定調起來。

B:其實《狐狸先生無得頂》和《大吉利是有限公司》也有類似風格,只是不強烈,你提到社交媒體出現催生了大家對畫面的追求,的確突然有很多人討論他的運鏡,例如tracking和pans等,再加上他沿用的字體,整個風格忽然非常鮮明。

D:Instagram上還有他的濾鏡呢,普通人也可以加些類似的音樂、字體,易於模仿、accessible,就是大家勇於模仿的原因,例如你不能輕易臨摹路蘭的作品。但這引伸到另一個問題,就是他是否只聚焦於包裝呢?近年不少人評價他的電影故事很空洞,大家是為了那個包裝而觀看,故事結構和呈現的方式都有所變化,我覺得這個討論和社交媒體很有關係。

你怎樣看大眾臨摹他的作品?

D:我覺得這個沒有對與錯之分,不論年齡、文化水平和看戲的資歷,只要你能enjoy得到,這就是他的功力。

B:要成就到大家都能access不是易事,如果透過他的電影令到大家對藝術或者審美的追求提高了,可能都是一件好事,我自己也因此開始多留意身邊的建築或小物件,發現好像是他的電影會出現的東西時,我會記錄下來,所以也不算是一件壞事。

別人對他的評價可能好壞參半,那麼你自己喜歡Wes Anderson甚麼?

D:我認為好的作品是,可以達到雅俗共賞的效果,Wes Anderson厲害的地方是不論你把他的作品端給一個「偽文青」看,還是給一個movie fanatic看,他也會感受到不同的東西;例如一些藝術派的導演作品,可能太avant-garde,只能滿足5%的影迷,但Wes Anderson就是能在美學、故事、和演員陣容上滿足大眾。

B:從畫面而言,我自己喜歡舊的事物、看歷史,他對文化和歷史有深入研究,會基於年代去調整電影的幅度、調色。另外你會發現其實Wes Anderson是一個不開心的人,同時又很浪漫,他的角色都是寡言的,將感受藏在心裏,人物之間不會用言語表達情感,卻能以互動展現自己的愛。《小學雞私奔記》的主角一開始只用書信來往,《布達佩斯大酒店》又會用密碼溝通、男門僮拼命拯救餅店學徒,甚至《癲才家族》中兩個沒有血緣關係的兄妹相愛,都展示出電影陰暗而浪漫的元素。

A:我比較喜歡電影的每一個場景,它用畫面去呈現歷史故事,以服裝等表達,你好像在看一套電影,但又能代入歷史故事。

D:他有很多層次,好像在吃一道菜,可以咀嚼到不同味道。

你每次看也咀嚼到不同味道嗎?

《大吉利是有限公司》

D:之前有陣子和家人的關係不太好,看《大吉利是有限公司》的時候又會有一個新的領悟,第一幕男主角之一的Peter(Adrien Brody飾)自己帶着去世父親的行李追火車,最後一幕離開印度時,他們三兄弟為了追火車,一邊跑一邊把父親的行李丟掉在地上,這類救贖的故事,很多時可以為觀者當下的生活有所啟發。我喜歡他作品對人際關係的討論。

Wes Anderson不少作品場景都是刻意佈置的,是一個staged的表演,但在《AWA》這個視覺企劃中,卻是「偶然」發掘生活中很Wes風格的事物,你怎樣看這兩者之間的微妙關係?

《小行星都市》

D:我去過深圳的展覽,也有follow他的Instagram,發現Wes Anderson「加持」了這個企劃,他說「書中的照片都是由我從未看過的人拍攝,地點與景物我也從未親眼看過(幾乎毫無例外),但我也必須說:『我打算去看看。』這裏面收錄了大約兩百個地點,應該夠我忙幾十年了,但我不想錯過其中任何一段旅行經驗,尤其是克羅地亞的這個鬆餅攤(第95頁)。」他的作品是staged的,關於一個邊緣人的self discovery,而AWA很有趣的地方是,表面上是展示置中的相片的美態,但底層是鼓勵大家去冒險;例如原來有個地方叫Namibia(納米比亞),是非洲的一個共和國。所以我認為Wes Anderson就是在discover自己,而AWA就是在discovery不同地方,乃至一個你很熟悉的地區,當中一個意想不到的美麗角落。

B:我猜Wes Anderson沒有預計過自己的美學可以延伸到這麼遠,其他導演流傳下來的經典可能是一些故事內容的探討,但Anderson的焦點則是其美學和用色,這大概是他的一個驚喜?剛才提到他的場景都是搭建出來的set,但我卻不認為他跟現實脫離,很多是他會以一個真實的地方為原型,只是將其扭轉得夢幻和誇張,例如布達佩斯大酒店也是以實際地點(普普大飯店)為藍本設計。

這又衍生了另一個討論,到底他的作品沒有「脫離現實」,還是讓觀眾暫時逃離現實?

D:我覺得它是一個糖衣包裝,以超現實、很美的外殼包裝一些很殘酷的故事,給人一個escape,如果你硬生生去演出一個很慘的故事,有時候會太赤裸裸,包裝後會容易點「入口」,也有更多留白的幻想空間。

B:我不肯定他算不算讓人脫離現實,反而覺得你可以代入很多電影角色,找到一些同感。

D:我經常跟一些做電影的朋友和Wes Anderson粉絲討論,你覺不覺得他的電影好像查理‧卓別林,用默劇的方式走幾步路,你已經意識到這是他,Wes的作品也是,角色講對白的節奏,沒有導演會這樣處理,當時查理・卓別林就是在大家很窮的時候提供娛樂,現在的社會不是很窮,但可能心靈很窮,Wes就用一個喜劇的形式去講一些很殘酷的故事。

如果要找一個地方批評他,那會是甚麼?有些人認為他開始「食老本」,只著重畫面,故事結構變得有些鬆散。

D:我倒是不覺得,他每個故事都會有一個孤兒,用幽默的方式訴說家庭的張力,例如最新的《腓尼基大作戰》也很符合他的主軸,戲中的父親快去世時指派女兒為遺產繼承人,但其實女兒只見過他數次,故事講述他們如何修復父女關係,所以可能是他的風格很一貫,大家會覺得他「翻炒」,但主軸是沒有變的。

B:我最近看的是講外星人的《小行星都市》,也是關於拯救自己,每個角色背後也有自身故事和缺陷,但又有可愛和搞笑元素,都是一直沿用的敘事手法。

D:回到你的問題,其實喜歡一個導演也好、樂隊也好、歌手也好,你不會針對單一作品而有負評,反而是著眼他的蛻變,他在找尋自己,整個旅程是很有趣的。

這個視覺企劃《AWA》先後在首爾、倫敦、東京、洛杉磯等城市巡展,今夏首度登陸香港南豐紗廠,你覺得這次的展覽跟其他國家的展覽最大分別是甚麼?

A:最大分別一定會是「香港」元素:首先就是南豐紗廠是由舊建築物改建,背後理念是透過這個空間,連繫香港不同的社羣,從藝術文化,到紡織的未來,所以我很喜歡展覽中「香港主題區」,從Wes Anderson的美學延伸到香港的建築物。策展途中方知道香港有這麼多專業的攝影師,他們參照導演的美學,再用自己的鏡頭呈現香港不同社區的場景,繼而是服飾展區展示了七十年代香港製造的服飾⼯藝,復刻電影中的經典造型,可以看到香港不同年代的文化、人民生活,也連繫到沙廠與香港紡織業的開放年代。

B:服飾展區展示了七十年代香港製造的服飾⼯藝,復刻了電影經典造型。服裝是講故事的元素,可以用物料、圖案、配色和道具突出人物性格,觀眾就可以從微小的位置發掘到hidden gem。

用一個形容詞形容Wes Anderson。

D:雅俗共賞。

B:「無口(むくち)」。是一個日本動漫的形容詞,形容角色不太言語表達自己。

A:未必是一個形容詞,我會說是「旅程的展開」,就如這個展覽,不是故意為之,而是累積了一羣人的攝影,透過「電影」去發掘「日常」的旅程。