訪問小金子時,她說喬宏心臟病發離世的翌日,喬氏夫婦原要到溫哥華做佈道,惟有委託同樣在西雅圖的黃愷欣與丈夫幫忙主持,今天黃愷欣憶述:「其實開車途中,老公還問『我們要說甚麼呢』,大家都衝着喬宏叔而來……當車子轉入教會那條街,看到一幅很大的橫額寫上『不一樣的結局』,那刻就知要說甚麼了。」

在黃愷欣的解讀下,不一樣的結局是:「無論過去怎樣,在有生的年日,盡我們一切做對的事,好好活。」

她生於小康之家,因父親花天酒地,成長期面對翻天覆地的巨變,「他的不負責任,讓我對壞男人有個概念,後來才知他童年也沒有爸爸相伴,而祖母把他寵壞,令他根本不知道在傷害別人……」

幸運地,上天讓她認識一個好男人——戚劍豪,曾跟陳慧嫻和麥潔文到國內巡演的樂隊領班,「他不是天生完美,否則他不會有三段婚姻,但,他知道自己過往錯在哪裏,到我們在一起時,懂得怎樣去相處。」

二੦一六年,黃愷欣同樣面對丈夫心臟病發離世,九年過去事過境遷,今天七十歲的她說:「你知黎美嫻幾衰,她問我『欣姐你會不會再婚?』我想一想,回望這三十年的婚姻生活,我們有把握每一天,一起年輕一起老。所以,我想像不到,要找一個怎樣的人才可陪我剩下的時間?何況,曾經擁有一個很好的男人,為何還要再找另一個,來弄壞我跟他這麼好的經歷呢?」

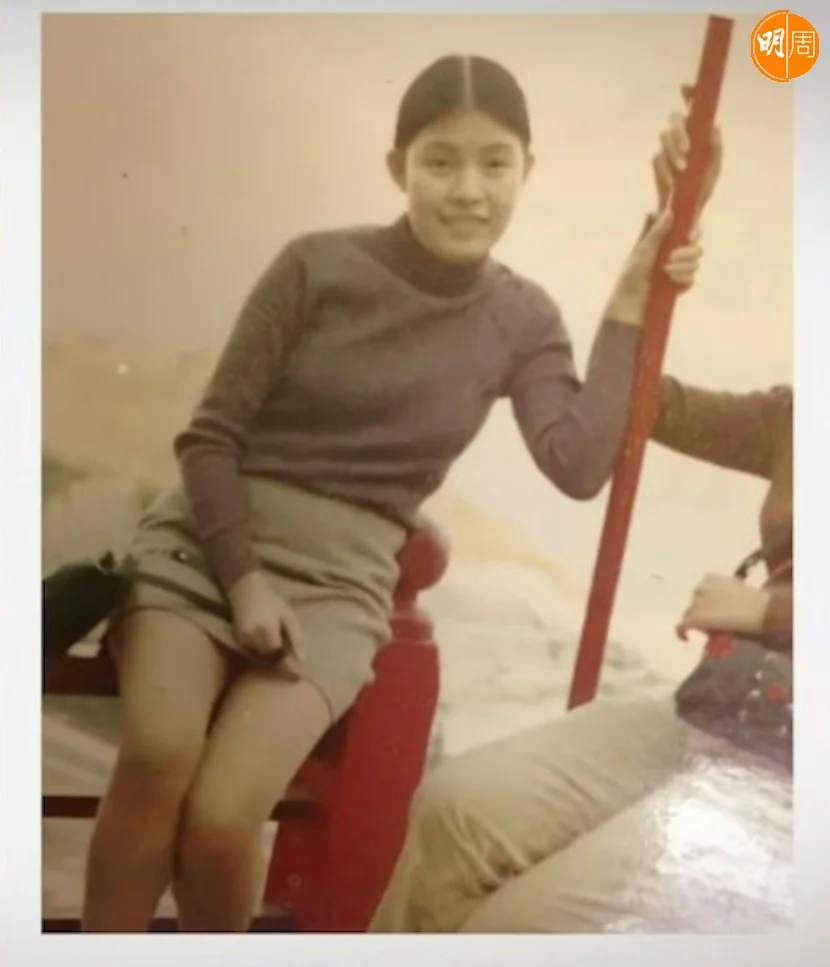

十一歲已在工廠打工

黃愷欣家有一兄兩弟一妹,父親做建築,家境本來不錯,住亞皆老街,有傭人也有司機。「好記得父母是去瑞興公司購物,當年很厲害的!爸爸的衣櫃盡是一套套西裝,當時父親還很顧家,每逢周末帶我們去玩,只是後來花天酒地……」

某天,有位女士走來跟黃母說:「我跟他已有一段時間,生了一對子女,以後每星期一三五跟你,二四六……」有骨氣的黃母直接回她:「我不跟你爭,你全都要吧!」

黃愷欣續說:「後來屋企被人封,好像電影一樣,我還不知狀況,心裏還期盼可以搬到有露台的屋就好了,誰知搬到只得一間房的地方,我媽媽坐在房中,伏在桌上,眼淚慢慢滴到地下,那刻,我知道大鑊,不再像以前了。」

其後,黃母把他們安置到新界的鐵皮屋,十一歲的她要到附近小工廠打工幫補家計,「很早我就沒書讀,讀過一間培道中學,只讀到二年級。」

一年後,母親把她接到鑽石山大磡村住,後來她才知曉,這是母親跟另一個叔叔組成的新家庭,她更為他生了個孩子,「聽完後,我拿着書遮着臉,眼淚兩行流下來。」

她找到一家原子粒收音機包裝工廠工作,一日工資五個七銀錢,一做,便做了兩年,「當時未夠歲數的,還要借鄰舍女生的兒童身份證去見工。」

期間,黃愷欣認識一個比她大五年的高大威猛男生,「他很喜歡我,曾向我保證『如果誰欺負你,我就打他』,那個年紀根本不知道甚麼叫愛情,只知有人保護我最重要,開始跟他拍拖。」

做賭檔荷官學識靠嚇

她因此認識男友一家人,男友家姊在佐敦開地下賭檔,十四歲的黃愷欣就這樣成為荷官,每天得要面對三山五嶽,就連影星司馬華龍、馮峰都見過。

「每個人進來的氣場不一樣,唯一相同,輸錢時都『姓賴』,他們會借機鬧人,起初我好易喊,後來學識被鬧前先鬧人,試過有人語帶恐嚇『𡃁妹,輸錢還要被你罵,你小心呀,不要放工』,怕呀,怎會不怕呢?放工時都擔心有人埋伏,慢慢學會這裏的遊戲規則,就是靠嚇。」

在賭檔中,她由一個很怕事的害羞女孩,慢慢變得八面玲瓏,「外表怎樣都好,輸到入肉就會將人性最醜惡的一面顯露出來,這也是令我不會浮沉賭海的原因,人是醜惡的,又何必那麼容易將它弄出來。」

日子久了,那位家姊問她學不學「派牌出術」的技巧,她怕將來不得善報堅決說不。「在那裏做了四年,錢是很容易賺,一個月千二,當時一個酒樓部長月薪不過幾百元,而我把所賺得的錢,拿去學唱歌。」

她感激這位「家姊」的眷顧,從不迫她做不情願的事。「其實她殊不簡單,以前是一名交際花。當時我學唱歌,她就帶我到泰國那些有伴奏樂隊的小酒樓『登台』,曾經有個男客示意喜歡我,問酒樓老闆娘『這個小女孩多少錢?』然後轉告給她,她就問『你可以嗎?你是可以選擇的』,我說不要,幸好她沒迫我,在這件事上我是感激她的。」

小鳳姐接班人

其後,她以歌手身份出道,踏足香港的歌廳和夜總會,「當時我也不過是『牛奶嘴』,即是出道沒多久、先唱前段的新人,唱完才是大牌出場,那時大多是徐小鳳、劉鳳屏唱壓軸。」

那些年她鍾情唱日本歌,只因很多日本遊客來夜總會,「當時電視台流行播放日劇,自己又很愛看紅白歌唱大賽,後來更去日本學唱歌,住了好幾個月。」

她說那家日本音樂學校,是以一對一形式教學,老師拿着結他教唱,「但他們唯一教會我的,是如何運用丹田氣,要我躺在地上, 然後放幾本書在腹部,吸氣時弄高它,呼氣時就讓它放到低,這樣來練氣。」

她的首本名曲,是改編淺野真弓名曲的《青春女探》,就是當年赴日留學時耳濡目染的關係,然而飲過東洋水,令她明白不同地區,市場不能同日而語,「日本每個歌手都有公司投資在他們身上,所以各方面都很厲害,這是香港後來才有。在我那個年代,即使是小鳳姐這種大牌歌手,都是自己摺起條長裙,穿件大褸走場,從沒一班人簇擁的。」

這位「牛奶嘴」也曾被捧為「小鳳姐接班人」,「徐小鳳以前是文志(唱片公司),她不續約,文志得找新人,就找上了我。」當年她兩張唱片《少女情》和《快樂時光》,各得到金唱片銷量,成績不俗,「其實文志在觀塘賣唱片起家,比較家庭式作業,不過老闆娘對我很好,記得我搬屋時,她就送過冷氣機給我。(做小鳳姐接班人?)他們想,但我做不到,後來竟然走去拍電視劇。」

被選中演出《家變》

誠然,沒急於再下一城,只因她得到意料之外的演戲機會——接拍劇集《家變》,那由她晉身七十年代尾《歡樂今宵》這個無綫長壽綜藝節目說起。「《歡樂今宵》每晚都會邀請不同歌手表演,起初有很多台灣歌手來,後來少了,幕後要到處找其他歌星,就這樣找上我們這些新人。」

一九七七年,無綫劇組要找一個「幸福又美麗」的女星去演《家變》的洛幸美,經過試鏡,周梁淑怡等高層就在《歡樂今宵》中選定她擔演此角,「他們覺得我乖,樣子很純。其實當時心想,我做過賭檔,吃了你都不知道……」

後來,她也在《鹿鼎記》中當了梁朝偉的大老婆——教主夫人蘇荃,「其實我和梁朝偉一起去過馬來西亞登台。可能和他年紀不同,他不太會跟我們玩。當時他剛出道不久,公司力捧他,而我已是old seafood了,最多是點下頭說下笑,沒大深交。」反而,她跟劇中小寶的「老婆們」均成好友,「毛舜筠和商天娥就是在那時候認識,友誼保持到現在。」

由一九七七到一九九九年期間,她在無綫參演過逾五十部劇,其中不乏膾炙人口的劇集如《新紮師兄》系列、《今生無悔》、《大時代》和《刑事偵緝檔案》等,只是後來大多做母親一角,更被封為「綠葉」演員,對此她表示從不介懷。

「那我又真的未做過主角,而且從來都知自己幾多斤兩。我反而感恩,能夠在這行做到超過二十年,做過歌星,也做過不同角色,《家變》是讓人認識我最多的角色。」

不想更上一層樓嗎?「可能我沒有這個野心,真的,所以我份人開心一點,知道自己要甚麼。其實電視演員,我當一份工,還可以出去星馬泰、美加登台,讓我們賺到錢。」

真皮拖鞋與當歸

她無心戀戰繼而淡出娛樂圈,大抵還有兩個原因:她想好好相夫教子(丈夫和繼子),一九九七年決定移民到西雅圖,「另一原因,我不去想事業這回事,是曾經做過時裝批發生意,做了幾年,一屁股債,發覺自己不會計數,知道自己不行,不玩了。」

一九八八年,她與戚劍豪結為夫妻,她笑言明明香港傳統「發三師」(醫師、律師和會計師),沒想過自己會嫁給樂師,「是因為後來我在教會重遇他。」

他倆在一九七六年,曾有過「短暫且荒唐」的情緣,「當初大家都看外表,我也沒想過和他做人世。十年後我們重遇,大家價值觀和人生觀都改變了。他臨受洗前一天約我出來,分享這十年發生過的事——結婚、有了兒子、離婚……我也坦白,你把全部告訴我,究竟想怎樣呢?大家都是成年人,也不想像以前那樣渾渾噩噩。剛巧他要帶樂隊到內地開演唱會,而我和韓馬利、商天娥要出國唱歌,需要一個月時間,我們就看看一個月後會是怎樣……」

回港後二人相約見面,各自給對方買了一份手信,她在印尼買了雙真皮拖鞋,他則買了一大包漂亮當歸。「我覺得有些共通點,都是比較內在的物品,拖鞋在家裏穿,當歸是女人吃的,不是普通的花旗參!那我們開始拍拖,兩年後決定結婚。」自此這三十年來,二人形影不離,「除了上廁所,無論到哪裏,我們都在一起。」

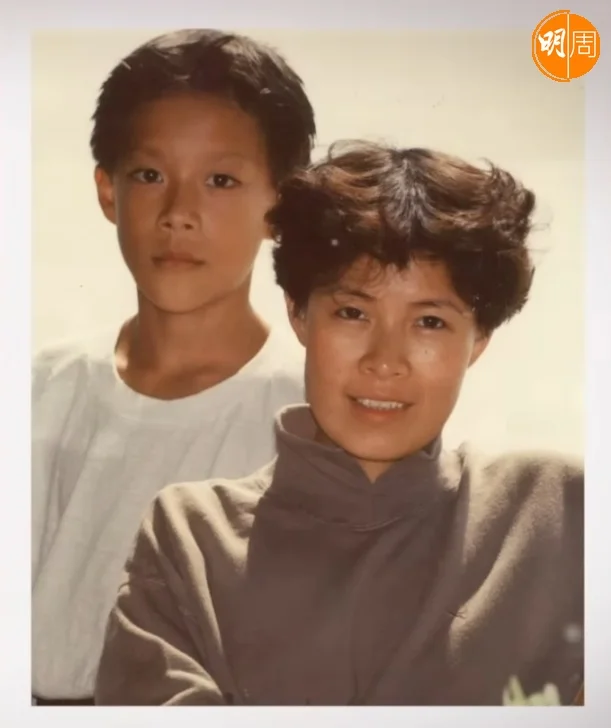

她笑言老公脾氣不弱,徐小鳳更曾取他花名叫「勞氣飛」,「我們不再用以往那套方法去相處,有甚麼爭拗,都會四四六六解決,比以前更密切、珍惜。」另一佐證是兒子在父親離去後,回看生父從小到大的照片,他有所發現:「他說以前爸爸拍照不曾笑過,這三十年來,每一張照片都看到發自內心的微笑。」

相思的紅豆

二੦一六年五月十二日,是黃愷欣永不忘懷的日子,自那天起,每年這天她會到兒子家一聚。「因為他的骨灰,要放在我兒子的家裏。」

本來兩夫妻已決定,誰先離開都替對方把骨灰放到海裏,「到我先生離開,我見兒子很難過,他甚至想抱着骨灰睡覺……黎美嫻很好,她建議不如讓他做決定,於是他把其中一房改建,用來安放爸爸的骨灰,好讓他掛念爸爸時,可以彈琴給他聽,有時他從網上學兩手彈琴,我看到很感動。」

作為遺孀,坦言花了很長時間才接受到他離開這事實。她仍記得當晚在一間日本餐館用餐後,老闆請吃甜品,「平時都是和我一球兩份分,那天他突然說,今天我要吃一整個紅豆雪糕,他邊吃邊讚今天紅豆很大粒……」

他倆如常回家,她因有聚會要外出,兩、三個小時後回來,就發現他安詳的離開,那夜她發現,相聚離開都有時候,「他已經洗好澡、換好衣服,像個嬰兒般手打開腳打開,就這樣睡着離開。那時我很理智,處理得很迅速,不曉得悲傷,只是慢慢時間過後,才發覺自己不行。」

熱心牧養的她,有一段時間不想再做敬拜唱歌,「我不能上去唱歌,以前老公是打鼓,藝人之家的弟兄都問過『欣姐不如你回來』,我不想回來,我一點感動都沒有,因為我到處都看到他的影子,因為以前老公在我旁邊打鼓,帶我唱歌的。」

有段期間,黃愷欣只求神帶她到一個沒有人認識的地方,希冀從頭再來重新開始。「在自己很不濟的時候,竟然中國有一個地方,我跟老闆娘因信仰認識,剛巧她先夫也在幾年前去世,問我要不要過來住,我便決定過去。我發現自己心裏有很多嬲怒,但不知道憤怒甚麼,也不知道罵誰。生老病死必然,如果有人的配偶離開,我也會這樣安慰人,但為甚麼我安慰不到自己?」

是以,這次她回港出席「藝人之家」四十周年的《普世平安星光夜》並願意接受訪問,是心靈出關的好開始。

場地:The AIR(The ONE)