金器、古董、首飾,當舖一定肯收,但是典當一把遮,又有沒有當舖收?六、七十年代的香港,只可以典當三個商號的雨遮,一是梁新記,二是時來,三是梁蘇記。今時今日,颱風一過,傘骨遍野。一把遮,有幾值錢?梁蘇記偏偏以「純正鋼骨,永久包修」作為賣點,而且已經賣了一百三十五年。梁蘇記遮,不只遮風遮雨遮太陽,來到李連杰和甄子丹手上,更是一件可以殺敵的武打神器,出名到連日本的旅遊書也曾登門拜訪。

⚡ 文章目錄

賣一把「傘」 留一份情

日本人喜歡淺色,不愛花巧的遮布,曾經有日本遊客慕名而來,在百多件現貨之中都挑不到合心意的雨遮。梁蘇記店內的雨遮,每一把都是人手造,不可能每一種遮布都造一把現貨。老闆梁孟誠知道那位遊客翌日要上機,就讓遊客自選花布,即場手製。四小時後,遊客拿着一把全新的訂造雨遮,開開心心地離開。梁蘇記賣的,從來不只是遮,而是一份情。

百年老店,說起歷史來,比起店內的布匹都要長。現址位於深水埗西九龍中心,是梁蘇記第十二間分店,於1994年開業,也是唯一一間活下來的店。一百呎地方,四分三的店面都用來放遮。收銀處後方,勉強夠兩個人走動,右邊放了一架衣車,天花板中間掛滿一排排待修或已修好的雨遮,左邊還有兩張小桌,是師傅工作的地方。

一間雨遮專門店?單單是遮布款式已經可以叫人眼花撩亂。

未夠11點半的開門時間,已經有幾位中年顧客在店門外排隊。一位有一頭黑髮的婆婆,帶來一把紅色格仔遮,說要換遮尾。從遮布的顏色看來,應該用了好長一段時間。那是一把老人專用遮,十多年前由梁孟誠與老師傅一同研發。「老人家不喜歡用枴杖,但是他們不介意用遮。」梁孟誠笑說。老人遮的遮尾直徑特別闊,着地十分食力。換一個遮尾,盛惠8元。梁孟誠一直秉承太公的「永久包修」,骨架免費維修,遮頭遮尾遮布亦只按材料收費。

梁蘇記的遮,正價的至少要3、400元,就算特價都要接近200元一把。為什麼每逢打風落雨,港鐵站外的小販檔,一把遮可以只賣10元甚至5元?「那些都是出口歐美的退貨。」梁孟誠解釋,行內大廠造遮,單位是以「打」計。「稅務局都有問過我,我話我只係逐把計,但是外面好多都係逐打計。」一打貨最多賺幾十多元,最少甚至只賺數元,都是廉價品。一個貨櫃通常有五千打退貨,廠商可能會以2萬多港元找人要貨,要貨人的成本只是幾毫子一把遮,賣十元八塊都有賺。

差別在於3毫米──使用手開遮的時候,有一個可以活動的托。收遮與開遮的位,偏離45度,不在同一路軌。因為遮托的開口只有3毫米闊,如果兩個位在同一直線,很容易會鎅爛遮托。

三大基本功:工序.零件.掃地

梁孟誠在英國讀完高中就回港學師,第一天回到青山道的工場,師傅就要他掃地。師傅不是擺高姿態,而是想他在掃地的過程,觀察造遮的工序,以及需要什麼零件。「如果處理工序不小心,很容易會丟失零件。」老師傅通常不肯教徒弟,但是對梁孟誠卻願意傾囊相授。

工序一:裁遮.開樣

• 第一個工序是「裁遮」:裁遮不只是揸鉸剪剪布,花紋、間條、圖案都要對好,每一幅布都要一樣,要懂得調節「遮樣」的擺放位置。

• 三角形的遮布樣,看上去只是一張卡片,其實「開樣」最難。「開樣」要按不同遮布的材質調節長度闊度,布料有厚有薄,拉力好的布料,可以開長一點。

開遮樣就是靠一塊三角形卡片。

工序二:捲布.車遮

• 一把遮通常有八塊或十塊遮布,遮布要捲邊才不會散口。以前布料矜貴,布匹來貨長度較短,遮樣只能做得較闊,較扁平,不像現時的遮做得有弧度。

工序三:插珠.上線

• 將遮布蓋上遮骨,在末端釘珠粒的工序,名為「插珠」。將遮布與遮骨連在一起的工序,叫做「上線」。人手造的遮才會在上線過程打結。

工序四:啪鈕.頭尾

• 捲好雨遮之後,有些會用啪鈕扣緊,有些則用魔術貼。魔術貼的黏力,只能用約一千次,不及啪鈕耐用。梁蘇記全用銅製啪鈕,耐用之餘,不會生鏽。

• 遮頭是手柄,遮尾是接觸地面的腳,需要配合遮棍的粗幼選擇不同配件。

遮風擋雨的爸爸

回想六、七十年代的打風日子,梁蘇記店內一定逼滿人。「香港人唔落雨都唔買遮,冇話未雨綢繆,但是以前沒有那麼多便利店,所以店內一定多人。」那時的梁孟誠還在讀小學,爸爸有私底下付錢給天文台,發出風球指示之前兩小時就會通知梁蘇記,爸爸就會叫夥計去接梁孟誠放學。「老師和同學見到夥計,就知道快要打風。」

帶着夥計一起走難的日子

梁蘇記於1885年開業,總店位於廣州惠愛西路,分店後來擴至澳門、港島和九龍。後來因為日本與中國開戰,太公帶着夥計一起走難來香港,從此落地生根。不少夥計還是二十出頭的年輕人,梁蘇記包住宿包伙食,前舖後居。梁孟誠在青山道的分店長大,家人住二樓,夥計住閣樓。

店內每個月都有兩日「做禡」,逢初二、十六劏雞拜神,端午節會派糉,中秋節會派月餅、封利市,員工每個月還有剪髮補貼。「夥計要執得靚仔啲才可以在舖面賣遮。」梁孟誠笑說。他坦言,與夥計熟絡過親戚,直到後期夥計們都成家立室才沒有一起住。前幾年有一個七十多歲的老夥計去世,「阿爺請他的時候才十四歲,還湊過我的爸爸返學放學。」

手工業始終不是賺大錢的行業,傳承至今,三房傳人之中,只有梁孟誠繼續堅持。這些年來,雨遮由長身直遮,發展至縮骨遮,三縮遮之後又出現的骰的六縮遮,遮骨也有分鋼架和碳纖架。雨遮潮流一直演變,梁蘇記又能夠走得多遠?下一代會否繼承祖業?梁孟誠卻輕描淡寫地說:「將來真的要退下來,他們有興趣就接手,沒有興趣也逼不來。」

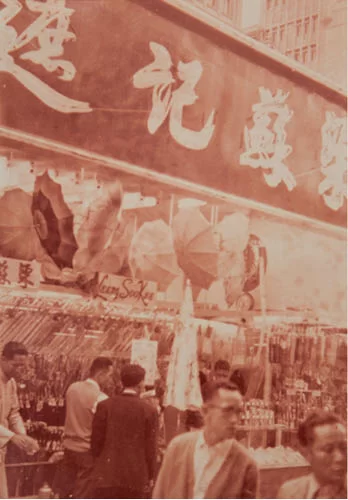

舊照買少見少,梁蘇記的昔日風光,又可以傳承到何時?

唐氏綜合症兒子 改變爸爸生命

1997年,香港人眼中的大事是中英主權移交,對於梁孟誠一家而言,小兒子出世也許才是影響他們一生的頭等大事。出世翌日,小兒子就確診患上唐氏綜合症,梁孟誠從此變成兒子的近身侍衞,星期一到星期五都要載他去不同學校接受職業治療,包括聽覺、言語和物理治療,店內的工作都交給夥計處理。由於經常帶兒子接受各種治療,他有機會接觸到許多需要幫助的人。有一次到物理治療中心,看見許多老人家站不穩,但又不喜歡用枴杖,靈機一觸,想到不如創造一款可充當枴杖的雨傘。他改闊了遮尾,同時將遮頭改裝成可伸縮,配合不同身高的人使用。

「老人遮」大受歡迎。不過,一遇下雨,遮用來擋雨呢,還是用來當枴杖呢?他再接再厲,研發了”Transformer”,只要擰開遮頭,抽出內裏的雨傘,再擰回遮頭,原本的雨傘就一分為二,一為雨傘,一為枴杖。有些老人家還是嫌這麻煩,梁孟誠與師傅決定為人為到底,設計出更方便的款式,直接從遮頭變身,生出另一把雨傘。

隨着新設計的雨傘一款又一款的出現,兒子今年也二十一歲,已經學會自理,「仔仔沖涼、著衫、著褲、著鞋都冇問題,只是不懂得自己出街。」梁孟誠說起兒子時,一臉自豪,一副慈父模樣。他覺得兒子來到這個家,其實是一種幸運。他的大女兒在前往加拿大讀書之前,曾經跟身邊好友說過,自己要讀好書,賺多些錢,將來才有能力照顧弟弟。「大家都愛惜細佬,因為他,一家人有了更好的連繫。」

孩子的畫是最美麗的花布

大女兒在多倫多大學修畢經濟學,回港幾年,一直在不同公司打工。「人哋教好過我自己教呀嘛。」梁孟誠哈哈大笑,他希望女兒有機會看看世界有多大,才不會困在遮廠這口井。「最重要是女兒做到自己喜歡做的事,將來真的有興趣才回來接手也不遲。」

在別人眼中,能夠傳承一間百年老店是至為難得,最好長做長有,愈做愈大,梁孟誠的心思卻不在於此。「今年雨季來得遲,不然4月已經很忙,根本不會有時間做訪問。」梁孟誠志在的,是如何將兒子的畫作,製成雨遮出售。「仔仔畫畫很有天分,最近還在學校得獎。我覺得仔仔可以顏色代表自己內心,希望選幾幅代表作做遮布,扣除成本之後,捐給慈善機構。」一個爸爸,就是一把傘,可以為家人遮風擋雨。

一分執着

廉價遮的製造過程全自動化,遮骨較幼,只做「插珠」工序(靠遮骨末端的遮珠和一個結固定遮布),沒有「上線」(遮布與遮骨之間沒有縫線)。梁蘇記也有做代工廉價遮,不過只做批發出口,沒有招牌,不會在港發售。梁蘇記代工會做上線工序,但是縫線只靠機器重力壓緊,末端不會打結。只有店內人手造的遮,才會在上線時打結,遮布與遮骨才不易被吹爛。

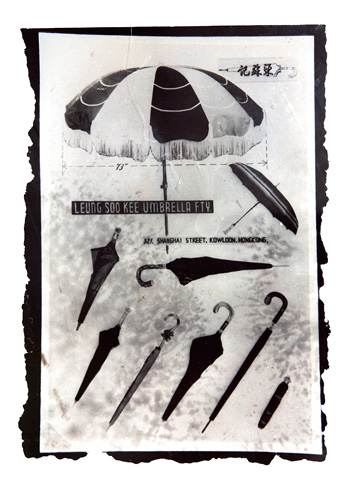

創辦人梁智華老先生,別名是「蘇」,本是收買佬,專門修補家具和廚具。他在維修時收到一把洋傘,發現不難製造,就自行生產,創立「梁蘇記」。1920年,黑長遮開始在中國流行,第一間分店在廣州高第街開業,第四子則前往澳門擴大版圖。香港第一間梁蘇記在1941年開業,由第六子打理,選址中環德輔道中,當時只有高尚人士才擁有縮骨遮。1944年,第五子(梁孟誠的爺爺)在上海街開設第一間九龍分店。六、七十年代,梁蘇記開遍彌敦道、青山道和新蒲崗。上海街公園是梁蘇記的舊店址,因為興建地鐵被迫結業,新蒲崗店就因為工廠北移而結業。梁孟誠在八十年代接手經營青山道老店,為了吸引較年輕的顧客,搬入西九龍中心,亦是全港現時唯一一間梁蘇記。