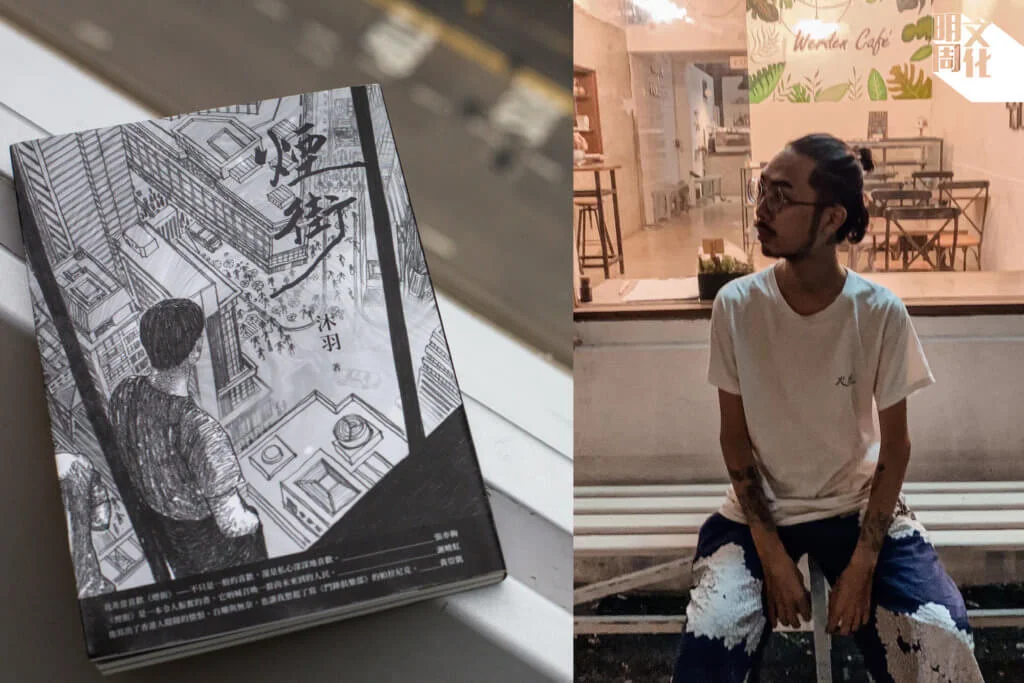

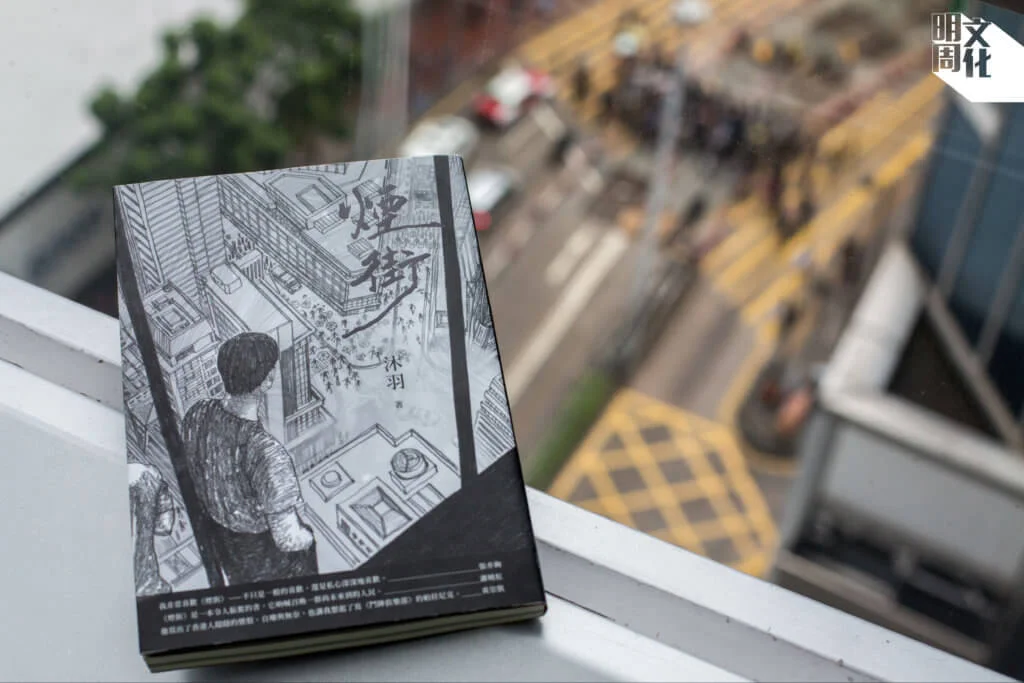

近年不少香港文化工作者和創作人到台灣定居,嘗試追求更大的創作空間和自由。九十後寫作人沐羽早於一七年赴台修讀碩士,據說他在寫碩士論文的同一年內,完成兩本書稿,其中一本是今年初在台灣出版的短篇小說集《煙街》。

他形容,這是一本關於香港與台灣的小說;至於作者本人亦然,「我始終是一個中間的人,算不上移民作家,同時對香港愈來愈陌生。」他說,最近網上關於香港的地理、歷史達人挑戰,他差不多全部都不合格。

如今他和香港人最緊密的連繫,只剩下情感。「那種反抗的情感,或者想建立共同體的情感,但後者較難,人不在場,卡在中間。我就像一個有論點、沒有論據的人。那時我就想,如果這是特色,它不一定是缺點。」

⚡ 文章目錄

學習寫小說的距離感

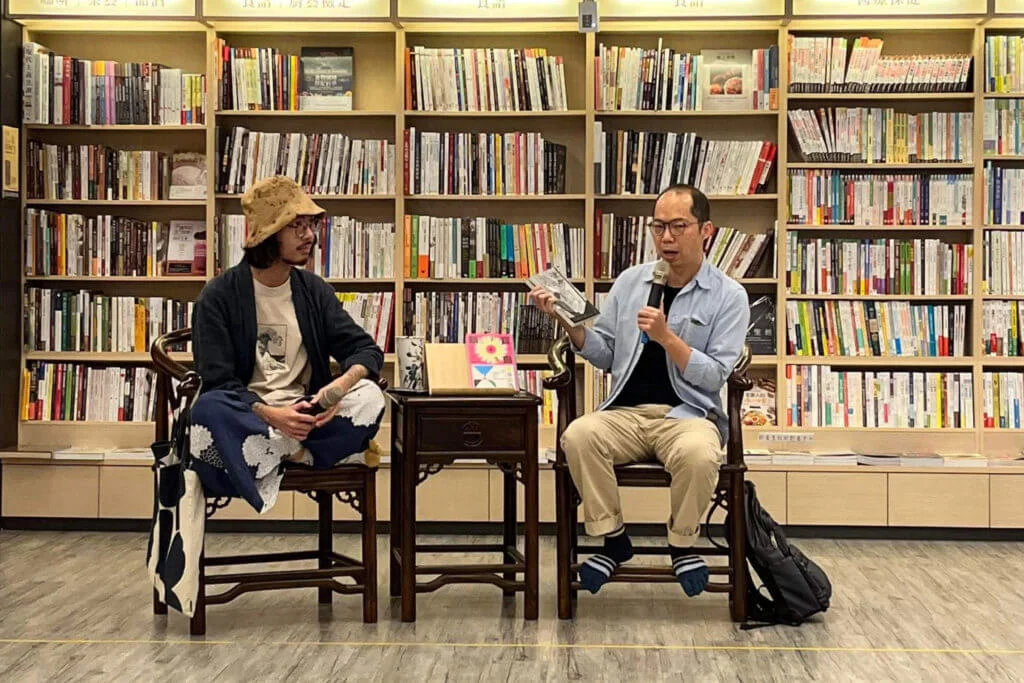

沐羽這幾年在台灣主要寫書評,他說當地買書好方便,網購完第二日就寄到屋企樓下,二手書店也很多,所以讀了很多書。那時台灣作家和讀者認識沐羽,都是讀其書評多於創作。

其實他同時在學習如何寫小說。「我不敢說自己是識寫小說,尤其九十後,都未到四十歲就話自己識寫小說的人,其實是一件好危險的事。我是在學習如何有技巧去寫一篇短篇小說。」之所以寫小說,是他認為自己能做的事。「一九年,大家都在思考自己可以做什麼。」他自知不在現場是無法寫非虛構的散文,惟有小說令他有一種距離感:「寫作不能行太近,要維持反思空間,又不能太遠,否則就冷血。」

兩年前,他以小說〈在裡面〉獲香港中文文學創作獎優異獎,受評審韓麗珠極力推薦。同年,有台灣出版社編輯聯絡他。他這樣交代出版原因:「我想在小說上做好一點,在試的時候,忽然有份約遞到面前,我冇理由唔簽㗎嘛。」

於是他揀選部分舊稿改寫,也加上三篇新作,結集出書。這部關於香港與台灣的小說,主題正是逃逸(Flight)。

屬於誰的逃逸路線

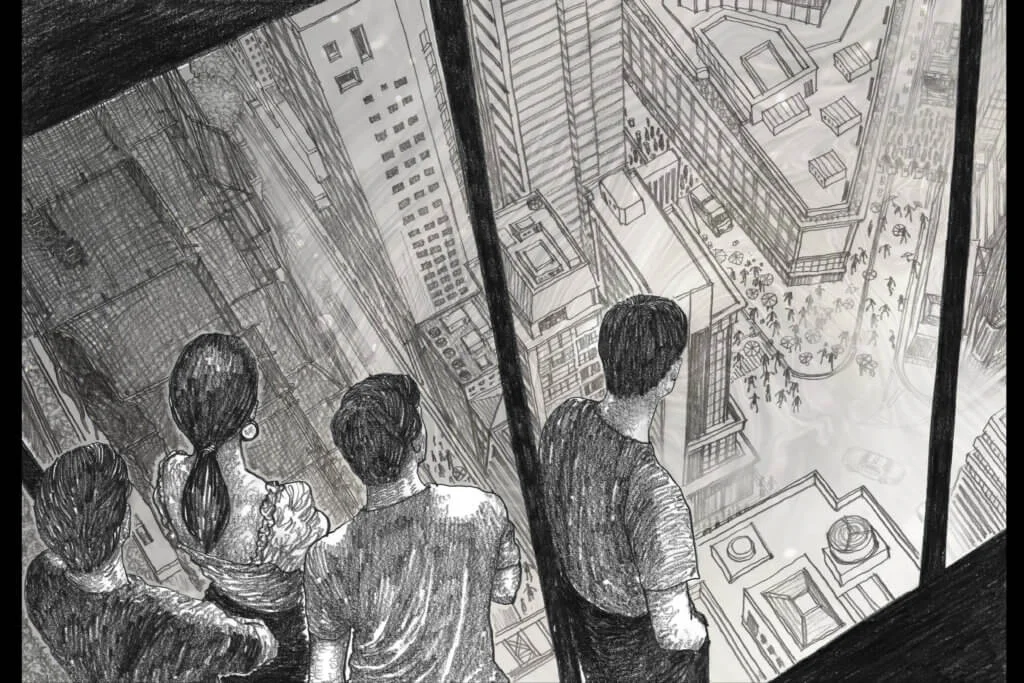

「我所擅長的寫作,是企遠少少,讓人物在小說世界裏面進步。」沐羽提到,書中沒有圓形人物,而是由人物慢慢發展,例如去尋獲或得不到某樣東西,某人的成長或成長不到。像新寫成的〈製圖〉,在對白或描述中,已佈滿許多共同認知的符號。他表示,要拿捏一個自己無法熟知的世界,只能站遠一點。看逃亡台灣的阿嵐如何修復自己和外界,看馬哥的冰室成為眾人聚腳的「香港村」。

謝曉虹在序中援引德勒茲和瓜塔里的理論,形容作品為一種少數文學(Minor Literature)的逃逸。沐羽說:「翻譯成『逃逸』似乎負面,中國譯作『飛逸』,但它又不是那麼自由。在哲學上,是一定有巨大的強權在後面,然後逃離到較小的、邊緣的地方。即是台灣。逃逸其實是我寫這本書時思考的狀態。」

他在書中鋪展不同逃逸路線,例如流亡台灣的子朗,反覆出現在不同篇章。後來他想了想:「子朗之所以在小說不應該出現的地方又出現,我想是自己的問題,而不是小說的問題,是當時我駕馭不到我的想法。」

那年寫書,沐羽仍居於新竹,與大多港人聚居的台北有段距離,但他很關注「手足」這個議題。「我切身的狀態是,更多後浪都過到來台灣,和我是同一個起跑點,甚至超過了我,一早下定決心留台。我想捉住的是,在這個浪潮裏,我旁邊的是什麼人呢?有些是手足。」他指,這是他以前沒想過的議題,「而它的深入程度不是說一個人、小朋友,而是背後很大的歷史或極權系統。」

於是他想把他們寫進書裏,卻不知如何處理,到最後,子朗周圍都係。「都是距離問題。我拿捏不到我要和他們有幾close,知道幾多,再變成文學。好像一個反射動作,不知為何讓他們經常出現,這是精神上或心理上無可厚非,但在小說上是做得失敗的。」

「所以我會說,就算讓他們逃逸到,但是我自己心理狀態逃逸不到的一件事。」

評論的幽默 歪掉的口音

擅寫書評的他,習慣把一本書歸納出能發揮的主題,也習慣帶有距離地評論。在《煙街》中,他嘗試把自己和叙事者切開,即使〈十九根〉和〈你可以抬起頭了〉的第一人稱「我」,都與作者的沐羽分開。但是書中以灰色頁面獨立呈現的〈亂流〉,兩者比較靠近,尤其是他評論時一貫譏諷的口吻。他也調侃說:「既然我擅長寫書評,冇理由咁唔環保,點都要做吓。」

最初構思〈亂流〉,因為他認為整本作品要一篇較硬、較長篇的文章,寫了幾個底稿,都未有「我」的出現,主要圍繞旅行上癮、林廷璋在其中觸碰到的狀態。後來他發現捉不到太遠的事,像對航空業不了解,於是加入「我」去重寫,以慣常的散文手法使「我」不斷出現。他解釋,並非要指點江山,分析自己創造的角色,而是轉為黑色幽默。例如「我」反問:「大佬啊,難道香港作家每篇文章都得寫天台和劏房不成?」

他指,那些評論或判斷不是通則。「每次出現評論,都是想人讀下去的感覺,好像出去一下又入返去,有來回彈跳的距離,這是我拿捏自己的距離。始終都是第一本書,沒那麼容易把自己從書中抽出來。」

新書跋裏,他寫了一段:「現在我只有一口不標準的國語,歪掉的廣東話,辭不達意的英文。這就是我的全部了。」口音作為貫穿,還有混雜寫作語言的使用。在台灣,的士司機會對沐羽說:「你從香港來,你中文很好!」他認為這是最簡單的層面去討論兩地對中文和語言的複雜性,又例如兩岸三地的稱呼和認知,「我來到在台灣島上,但香港不是一個島吧?很多人卻說成『兩個島』的對談、對寫。大佬,我新界出嚟㗎喎!」他冷笑道。

他除了在書中細微位處理這些有趣而弔詭的情況,另一方面,廣東話在書中也有強調作用:「像一個punchline,在書面語的平面裏突出來。」他寫作時,沒有思考台灣讀者能否理解廣東話或香港用詞,而是寫得順手就寫,「後來在修改過程中,編輯和我去討論,最明顯就是假如『煙』,取代為『菸』,咁唔得啦。」

香港— 台灣文學的作家

話說沐羽有個閱讀計劃,書單有哈金、昆德拉,都是強調在他方寫作的人。他在新書中,會刻意寫成「法國的昆德拉」。「我不太同意他寫作很多輕巧,也提到自己是歐洲文學,不在任何一個國家。咁我咪亞洲文學?我覺得地方式邊界是很重要,有hyphen都好,點都係『捷克—法國文學』,我點都係『香港—台灣文學』。如果說他是『法國的昆德拉』,過多幾年我便是『台灣的沐羽』。不是非黑即白,我認為要提出這個多元性。」

未來幾年,他將繼續留在台灣發展。對他來說,因為當地配套和機制,多了發表作品的空間,更形容出書是「login到台灣文壇」。他已有下一本書的構思,寫他觀察到的港、台磨擦,香港人來台後建立社羣的時候會觸碰的問題,他理解背後最核心的價值就是中產性格。

「當我和舊地方離得愈來愈遠,是一個事實。我如何去把握這個事實,再加入新的東西,好似溝cocktails咁。」他坦言是無奈的事實,但接受了會好一點。「否則我就忽略現在站的位置,甚至會連和離開的港人的連繫都失去。」

PROFILE

沐羽, 來自香港, 現居台灣。國立清華大學台灣文學研究所碩士生,香港浸會大學人文及創作系創意寫作課程首屆畢業生。曾任文學媒體編輯。曾獲臺北文學獎、中文文學創作獎、中興湖文學獎等。寫作方向主要為文學評論、論說散文及短篇小說三種。