九十後作家梁莉姿寫作技藝成熟,屢獲文學獎,也有出書和報刊連載。然而,遭逢外部環境的巨大壓迫和苦難,有時能壓垮一個人。這幾年經歷的社會創傷,她無法置身事外,不能不寫,卻換來消耗性寫作狀態,承受恐懼而來的壓力,甚至質疑自己的寫作。

她發現,自己需要抽離,離開壓迫、緊繃的現場。為了繼續寫。

暫別香港,她到台灣修讀藝術創作碩士,也計劃寫好自己的「香港三部曲」,包括剛奪下台積電文學賞評審團特別獎的〈僅存者手記〉、將於今年台北書展面世的《日常運動》,以及入圍台北文學年金獎的《樹的憂鬱》。

「沒有什麼比我要出版我想寫的東西更加重要。」她說,有些故事一定要有人去講,像羣眾的內部矛盾,或一些在歷史註腳以外、不是非黑即白的事,「因為寫作是要呈現那個複雜性。」

⚡ 文章目錄

同代人的欲望與幻滅

梁莉姿於本地文學圈起步甚早,年輕時已獲多個文學獎項。她說,那時寫作是為了獲得目光和掌聲。「有很長的一段時間,我沒有想自己最想寫的是什麼,當然覺得寫作是盛載情緒和欲望。直到大學之後才發現,這樣是不健康和自我。」中學時她認識比較左翼的理念,升上大學時,正值本土思潮崛起,她接觸到更多人、不同思想碰撞,加上接連的社會運動,對她來說是很大的衝擊和拉扯。她寫家庭衝突,公民運動和社會議題,寫年輕人的壓抑痛苦。

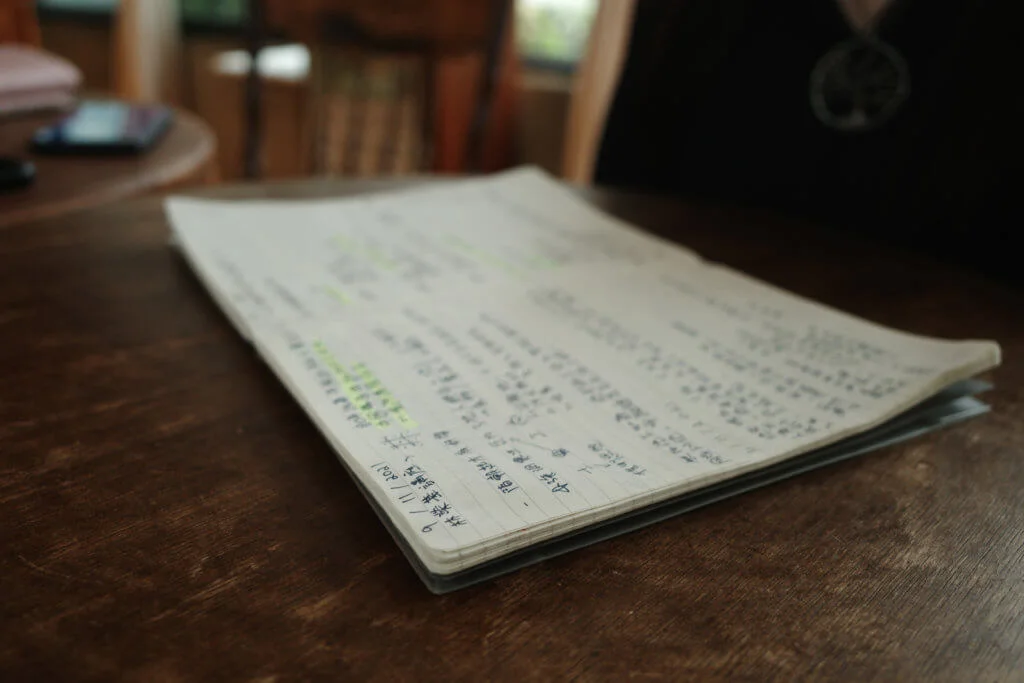

而近年對她心靈上最大的衝擊,是動蕩的社會運動戛然而止,迎來徹底死寂的疫症時代的交錯之間。那時,她一直思考寫作者的定位、寫作可以做什麼。去年獲第六屆台灣台積電文學賞評審團特別獎的中篇小說〈僅存者手記〉,就寫於二◯一九年年末。

那段日子她本來正寫另一本關於現場即時的作品,卻發現:「要思考關於身份或創傷,要後設一點,即是滯後、停頓,才去超前。」

〈僅存者手記〉裏的陳若、林微、薰、糖糖等幾位九十後,在建立模糊身份認同的狀態中成長,意識到普世價值、公民覺醒等概念,然後在起伏的社運浪潮中,經歷「狂喜與失落,欲望與無望」,與他們同代的,還有梁莉姿自己。「十一月是很大的創傷。其實創傷不是因為那半年,而是我們這一代人的成長,好似一路都經歷這種曾寄予期望、最後幻滅的重複。」

去年她憑中篇小說〈僅存者手記〉獲第六屆台灣台積電文學賞評審團特別獎(與李世成作品《紫馬》並列),將簽出版合約,並擴充或改寫成一本書的規模出版。

多年來她寫小說,着重呈現不同人物之間的矛盾或內在。「在〈手記〉我傾向於暴露自己真實想法,叫做大膽一點,講些很批判性的東西,如社會運動的羣眾內部矛盾,是很重要去處理的。」她甚至曾經更有野心想一併處理上一輩人的心路歷程,「但最尷尬的是,香港的變化呢,是快過小說入面可以沉澱的東西。」於是她意識到,小說始終有視點的局限性,「因為我們都未有結局,未知接下來更加差或是怎樣。」

藉「手記」為名叙事,她形容這是很流動的作品,人物的個性和抉擇是影響小說發展的路向,同時作者自己的生命軌跡也浸進去,「好似跟住你個人,去到邊你都會惦念着。會諗今日你在香港的生活經驗,或者某個抉擇,會否是灌溉這個作品的養分。其實一路寫那些人物或事情,好似一路陪我生活、一起去經歷那兩年的香港。」她承認這篇多靠情感驅動,因為要進入那個語境氛圍,去講發生什麼事和人物的感受,所以投放了很多個人情緒,她知道需要更多東西支撐,以及評審紀錄提到的結構問題,都留待她日後改寫。

與此相比寫得較抽離的,就是更早構思、將於台灣出版的短篇小說集《日常運動》,關於一九年六月至十一月。

抽離的審視 共感的小說美學

《日常運動》雖然處理的是現場、當下即時,但近年梁莉姿深受一種美學衝擊,是愈貼身的東西,愈要抽離。「面對沉重如石頭的現實,就更加要用輕逸去面對。否則會石化自己,陷入泥漿摔角裏。」

那時她很戒慎,要保持距離書寫,不想寫極端、立場對立的東西,她知道自己並非要為任何一邊立場去說項,「那個曖昧性或者距離,是這個作品可以帶來共感的地方。」所謂的共感,她認為不一定只有香港人,可能是其他曾經歷羣眾運動傷害、或者經歷運動由火熱轉入高冷狀態的讀者。

說到抽離的審視,甚至連書稿的後半部分都是她去到台灣才寫。「它是很有結構性,我知道每一篇要處理什麼衝突,像階級、性別、或內部之間的矛盾衝突。對我來說,它不只講運動本身,而是運動下激發出一些人們長期以來已經有的內在矛盾,其實是我非常熟悉的,可能是長久在香港或成長階段面對的情緒和傷害,即無論是權力宰制,或者宰制上的去人性化等等。」

訪問中談了很多兩部作品的主題和小說技藝,除此之外,重要的還有當時她的寫作狀態。她說,那段日子陷入一個惡性循環。混雜質疑、恐懼、壓迫,盡是對寫作者的傷害。

她解釋:「弔詭的是,我不是因為恐懼而避重就輕,而是不想讓恐懼擊倒自己,然後迫自己去寫,更加大壓力,即是不寫就是背叛者,是罪過。這樣更加寫得不好,於是不斷寫、不斷刪。而且沒辦法信任自己,覺得這些重要的經驗或原材料,我支筆是不是真的足以盛載,可以在這一刻就寫到出來呢?好多人都說經歷創傷的人通常要沉澱幾年,而經歷兩、三年就寫出來的都沒重量,沒有沉澱和反思,只是嘔吐物。」

她反覆質疑,在很動搖的狀態下寫完又刪,不斷建立、推翻,「到最後,最傷害的就是不信任自己。」

梁莉姿說,不能忍受其他人很簡單去看待世界,對她來說,寫作的意義是想呈現她所理解的世界,沒有絕對的好人和壞人的世界。

離港的焦慮漂泊 在台的出版必要

「來到台灣,我覺得真的抽離,是離開那個壓迫、緊繃的現場。心靈上有些毒素,好似叫做清走了,像浸過清泉。」她笑道。

早在大學畢業時,她已對國立東華大學的創作碩士深感興趣,想到新地方找新衝擊。來到花蓮,她發現慢的生活節奏很重要。譬如當地人早睡早起的生活作息,出巿區的公車一小時一班,還有生活空間的寬闊等,去不同地方散心,和更多人相處,會有很微細、新的觀察。她說,空間感和慢的節奏令她想起很多東西,再後設去想可以如何變化。這跟她在香港的緊繃逼迫大相逕庭:既要應付全職工作,等至夜晚同事都收工,就一個人在辦公室吃外賣,強迫自己寫完某些部分才回家,不敢多休息,「頂多偷偷去抽煙,再回去繼續寫。是一個超級壓抑嘅狀態,榨啲濃縮果汁出嚟!」

但對於離開,梁莉姿也有種自責。「我想引用『試當真』的《再見豬豬》。成日講唔好唔開心,然後我冇咁唔開心,我意識到嘅時候就更加唔開心。」她說突然間好想喊,「因為,我係咪真係可以開心呢?這邊風景很好,藍天白雲好寫意,就覺得『X !但係香港就係咁樣樣。』」她也擔心媽媽生活,以及一些在香港的不穩定因素。「我出了這幾本書之後,仲返唔返香港呢?那種不穩定感和漂泊感很強烈,不一定確定自己會留在台灣,但其實我之後回去時,香港是一個怎樣的地方,我還認不認識香港呢?」

人在異地,她感到距離的隔閡和焦慮感,有時會想:「呢度又唔係屋企,香港又好似唔再係屋企喇,咁到底邊度先係歸宿呢?」能夠肯定的是,她深知來台灣是因為出版的重要性。「我覺得我寫嘅嘢,係我先寫到。不是我特別叻或者特別重要,而是我關心的事物、角度,獲得的經驗都是我自己的,而這些是我覺得必須去發表。」對她來說,寫好作品出版是最重要。「無疑在台灣獲得安心和自由的書寫,在香港都會諗紅線。所以我好佩服周冠威、任俠和林森他們。我真係唔得,要在這裏才夠安心去創作。」

如今她離港未夠半年,當家人朋友討論香港疫情措施、社會混亂,她已經感到明顯的不在場,無法共感。「關於寫作命題,我不會說我要寫死一世香港。不會說自己為了香港而書寫。我想繼續寫,但我的寫作材料是隨着生活經驗或累積而有不同變數。在新地方給予我的養分,都會繼續滋養我寫新的作品。」例如她修的創意寫作課,有不同作家作客席講師,分享閱讀文本和創作經驗;她又會隨課系老師落田、去原住民部落或鄉郊做訪問,結合口述歷史去寫報道文學。

受傷害的書寫 繼續書寫傷害

現時她的碩士學位是以創作為畢業論文,而她選了曾任促進轉型正義委員會主委的作家楊翠為指導老師,繼續鑽研國族、歷史、身份或運動傷害的文學書寫。「社會運動是傷害書寫的。」她說,自己想寫獨立個體的立體性,世界上沒有絕對的好人和壞人。「但在很激烈的事件後,烙下的後遺,我開始無法很柔軟去看待事情。我覺得是很大的溝,無辦法跨越過去,好坦白講,我無法原諒,因為傷害和痛苦太大。如果真要在寫作裏處理,我想起碼要等十年以後。」

至於台北文學年金獎的入圍作《樹的憂鬱》,她對寫台灣和香港,兩地對恐懼、身份認同的比較和對照,也有來自她現時的觀察和經驗。「我常常和別人講笑說這三本作品會是我的『香港三部曲』。讀過往一些作家寫自己的故事三部曲,都是有一定抽離性,再錘煉講故事的方式。」

她認為,接下來在台灣的生活,是在她原有的香港經驗以外,再混雜其他地域的經驗,刺激她重新思考:「如果我要繼續寫,我要怎樣去講香港這個故事。不是顯微鏡下,而是一個可能用望遠鏡去講的故事。」

PROFILE

梁莉姿,畢業於香港中文大學中國語言及文學系,曾獲文學獎多項。二○二○年獲邀參加新加坡作家節。著有小說《住在安全島上的人》、《明媚如是》及詩集《雜音標本》。