法援欠費,法律界內的不滿情緒越來越盛,到底問題有多嚴重?

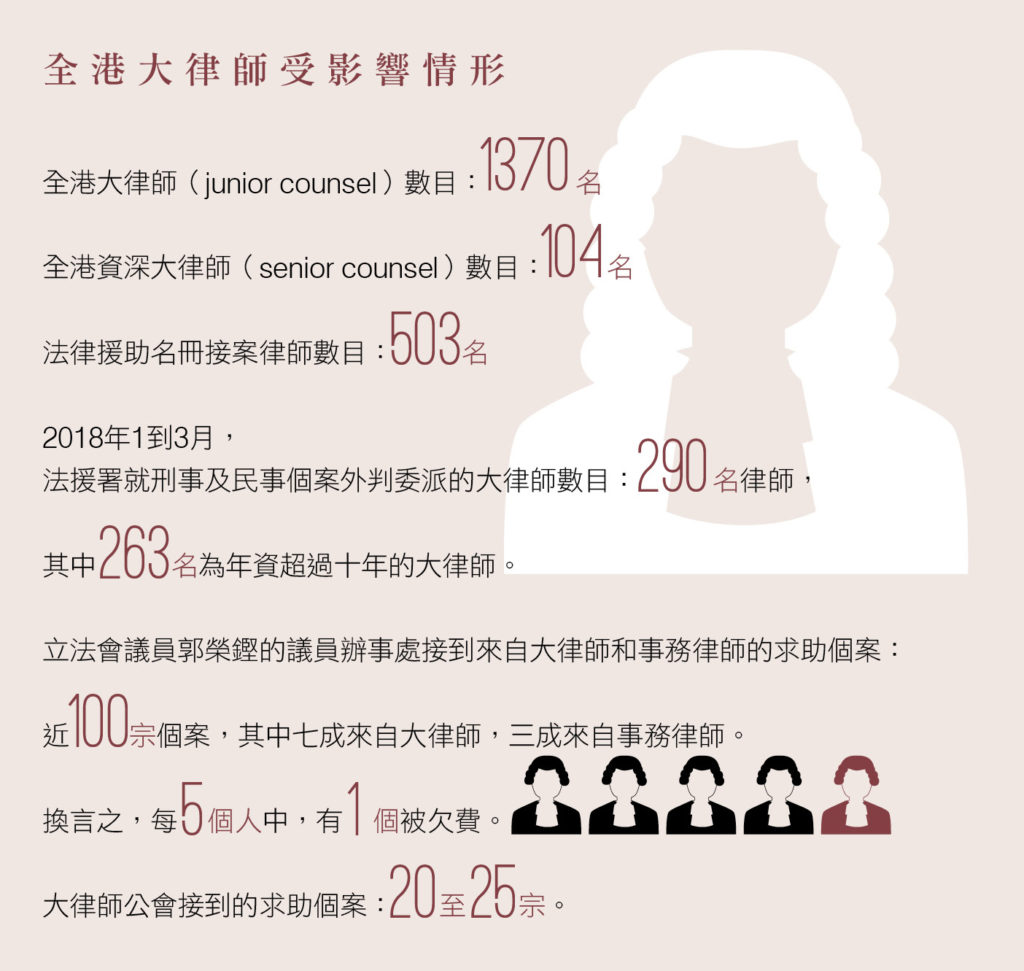

全港一千三百名大律師,資深大律師一百零四名。法援署指,截至2018年6月15日,《名冊》內的大律師共有一千零二十七名,只有三年年資以上的大律師才能接案,扣除2017年未 獲指派民事或刑事案件的大律師共五百二十四名,只有五百零三名能夠接案。

不過,單單找立法會法律界議員郭榮鏗幫忙追討有關欠費,足足有近一百宗拖欠幾年,找他求助的,七成是大律師,其餘為事務律師,以民事個案為多。

總結數據如下,每五人就有一人被欠費:

數據來源:法援署、郭榮鏗議員、大律師公會會長戴啟思

⚡ 文章目錄

至少一百人被欠費最高欠300萬

郭榮鏗指出,其中一個案例,他幫助一名被欠費100萬元的大律師追回80多萬元。不過,很多個案不能成功追回大部分欠款。一名匿名大律師曾就約30萬款項向郭榮鏗求助,結果只收到400元支票,部分求助個案更從未收到法援署回覆。大律師遭欠費而要求助,對一般市民而言,頗有不可思議之感。

大律師公會會長戴啟思

大律師公會今年1月換屆,萬眾矚目,出席大會的人數超出公會紀錄,會長戴啟思(Philip Dykes)以一張六人名單當選。香港大學法律學院教授陳文敏曾經指出,香港未來需要更多公共法人才。坊間亦普遍認為,換屆關鍵在於政治因素,捍衞法治,被視為行業就公會路向的重要表態。

實際上,另一項決定性因素,可能是戴啟思名單有就法援欠費問題發聲。

同樣當選公會執委,法政匯思成員兼大律師石書銘指出,之前一直未有人就法律援助欠費的問題發聲,而解決問題,首先要承認問題存在。他又指出,無論刑事民事,行內對此問題積怨已深,身邊大律師朋友一圍坐就問起欠款,金額往往高達3、400萬,只不過大家因為面子問題選擇不講,即使同一律師行也不知道對方賺多少,但偶爾會聽到轉業決定,例如轉做律政司等等。

大律師公會會長戴啟思上任半年,一共接到二十到二十五宗投訴,數額往往超過150萬左右,平均要等四到六年,有退休大律師開玩笑說:「未來五年,我一直會有收入。」計及通脹,戴啟思指出遭欠費大狀等同借貸給政府,而且預付費用百分比愈來愈低。

「我承諾會要求法援署署長處理事件。」戴啟思不久前就有關問題向法援署署長發信,目前正等候回覆。

公開秘密:不想再接法援案件

法援欠費,誰受到最大影響?答案是在香港為少數社羣爭取法律權益的「人權律師」,因為他們接最多跟公共法有關的案件,包括司法覆核案件。

幾位大律師均指出,接刑事案件前,因為警方會準備足夠證據及文件,因較明碼實價,相對而言,民事案件時段較長,完成案件後,需要入單,亦要一再跟法援署書信來往討論款項,稱為評定(determination)。

至於民事案件,欠款情況比刑事案件嚴重得多。不過,刑事案件若非在預期內完成,亦需要由法庭及主理訟費評定事務聆案官(taxing master)再評定(redetermination),部分亦會出現拖欠款項情況。

有律師形容,基於評定差異而造成的欠費,就好像你去餐廳食飯,最終只付五分一價錢,藉口是擔心食物中毒,具體來說,就是律師準備案件需要三十小時,列明每小時費用,但法庭可能會認為只需要做十五小時。

據了解,年資較深的大律師比年資淺的更受影響。根據法援署數據,2018年1到3月,刑事及民事個案委派共二百九十名律師中,年資超過十年的大律師佔了其中二百六十三名。

大律師圈子中,許多同行決定不再接法援案件,已經不是秘密。圈內更普遍流傳一種看法,認為依賴法援及當值律師服務(Duty Lawyer Services)的律師屬於較差的一羣。至於資深大律師基於義務接法援案件,亦只會每年接一宗,就單一案件給予法律意見。

記者向法律援助署查詢欠費數字,該署以書面回覆:「本署並無備存未付訟費的統計數字。 」

個案一:大律師要靠抵押透支度日

大律師B,年資較深,有七到十宗案件被法援署欠費,總欠款為三百多萬。他處理酷刑聲請者案件已有八年經驗,幾乎所有的欠費個案,都只收到百分之十到二十作為預付費用,欠款至今四五年仍未清還。他指出未收到費用,還要先交稅,財政飽受影響,甚至一度要靠抵押透支(overdraft facility)度日。

B解釋說,大律師付費,需要經過訟費評定(taxation),法援署通常只付一半。他慨嘆,如果大律師欲就費用比例上庭,需要不斷通過書信來往,但因需時多個月份,手續極其繁複,許多人就此放棄。「你想想看,大律師想追討自己份糧,竟需要上庭?

「我有兩個小朋友,要養家,為什麼要等足足三年,才可以出糧?」

個案二:做公共法律要付出財政代價

年資較淺的大律師C,過去四年,總共被拖欠三分之二應得的費用,包含十二宗案件,共280萬元,對他來說,這絕對是非常大的數字(big sum)。他做民事案件居多,亦是司法覆核專家。

對於資歷尚淺的大律師,未滿三年不能接法援案件,多數依賴當值律師服務(Duty Lawyer Services)的個案度日,如果可以選擇,他認為「好的律師不會做(Good lawyers will not work for it)。」

C曾經在法院目睹一件事,摘要如下:那天早上九點半開庭前,當值律師服務中的一名大律師有六個個案要見,但那名大律師九時才到達,每個個案只有五分鐘見面時間,一般情況大律師會連同記帳員和翻譯跟客會面,但當值律師沒可能負擔有關費用。其中一名客戶是逾期居留的外籍傭工,只能說一點點英語,他只見了三到四分鐘,叫她認罪就上庭了。到了法官面前,法官問傭工,就說她並未適當地認罪。

「這很嚴重,因為你不能改變主意。我不完全怪責那名當值大律師,他無選擇,有什麼選擇?這是個困難的個案,又沒有翻譯員,如果我是他,需要申請休庭,但當值律師服務只委派了他一個上午的時間,時間不夠,而且他只能收取3500港幣。」C又說:「複雜的個案,當值律師不會給你付款做資料搜集(research)。」

3500港幣,足夠嗎?根據2015-16年立法會文件,對比法律援助,一名普通大律師,會按準備時間分別收費,法庭聆訊每天約1萬港幣,私人案件的費用,普遍而言,更是當值律師服務價錢的三倍。

「我選擇做公共法律,但財政上不再可能了。」他指出,成為大律師後,即使未能接案,每月仍必須繳付數萬元租金,加入律師行的話,通常要付40到50萬的加盟費,通常過了四年,初出道的大律師才能在財政上做到收支平衡(break-even)。

他進一步指出,法律援助署經常將律師費用打三到四成折扣,尾款一等數年,「誰能負擔呢?」C身邊有的同行朋友選擇轉職做記者。

「法律代表的質素正下降。」C說,他一直有接無償案件,很想多做一些民事案件,無奈因為生計,必須多接一些私人案件。

大律師公會會長戴啟思指出,近年來,年輕大律師入行人數不變,然而退出率也很高(big drop out rate),由於法援案件可以是成為大律師的基石(cornerstone),特別是人權律師,可是這條路變得愈來愈困難。

個案三:曾協助斯諾登人權律師被針對?

Robert Tibbo代表港難民打過多場官司。2013年爆出美國竊聽醜聞的斯諾登來港求助,在逃亡的兩星期靠難民家庭保護。後來,電影《斯諾登風暴》上映,到2016年9月,難民家庭曝光,登上《紐約時報》等等國際媒體後,曾幫助斯諾登的Robert Tibbo,麻煩接踵而至。

他在2012至2014年期間,接了八宗獲法律援助的司法覆核案件,預支款項只收到百分之二十到三十五。截至現時,尾款只收到32,800元,法援署欠款高達185萬元。當值律師服務亦欠他170萬元,另外,還有事務律師亦欠他一百萬元。他認為人權律師不應受到剝削。

人權律師Robert Tibbo去年陪同曾協助斯諾登的難民家庭成員,前往入境處遣返審理組。他認為自己被當局有意打壓。(明報資料室圖片)

由2016年9月開始,入境處忽然重新啟動三個分別被拖兩年到四年多不等的酷刑聲請案件,恰恰在他離港時,三個難民家庭的案件被同時提上酷刑聲請上訴庭,在他回信說明會回港時,入境處又突然拒絕審核有關個案,並前後一共四次向當值律師服務、香港大律師公會發信並正式投訴,要求從所有曾接待過斯諾登的難民案件中移除Robert Tibbo的代表律師資格。Robert Tibbo指出,其他專門針對他的做法,包括在2017年7月起,他不在港期間,同時重新啟動二十二個酷刑聲請個案,並指控他在拖延時間,當時與斯諾登有關的難民家庭將於三月和四個月後提出上訴。

由2017年年底到今年5月,入境處一共拒絕了他手上總共五十個酷刑聲請個案。直至今年6月,當值律師服務將他由其中一個難民家庭上訴除名。

他認為政府用多種行政手段有意打壓他,而法律援助欠費只是其中一種「財政上令他無以為繼的方式」,亦有意打壓為社會弱勢發聲的大律師。

另一名大律師接受訪問談及要確保匿名的原因,是法律援助署委員及署長不僅負責指派案件給大律師,亦負責付款程序,換言之,大律師的生計完全能被援助署操縱。他亦不諱言,憂慮當中有政治因素影響。

Robert Tibbo曾就協助斯諾登難民家庭成員遭斯里蘭卡秘密警察追蹤一事,向加拿大政府提出申請庇護,並召開記者會。

(圖表:明周設計部)