今年二月,美國人工智能研究公司OpenAI發表了名為GPT-2的文本自動衍生系統,引起了一陣轟動。英國廣播公司和美國CNN分別以聳人聽聞的標題加以報導──”Researchers create ‘malicious’ writing AI”和”This AI is so good at writing that its creators won’t let you use it.”。實情是研究團隊擔心這個系統可能會被用來製造假新聞、假言論和惡意攻擊,所以只公開發佈系統的簡化版和八個進化版所產生的樣本,供AI研究界檢驗和討論。

GPT-2是一個巨型的transformer-based language model,以八百萬個網頁的資料為訓練基礎。它的運作方式很簡單:首先由人手輸入一句或一小段主題設定,然後它便會自動搜索資料庫,以基於上一個字來預測下一個字的方式,衍生出合乎文法、邏輯、主題和語言風格的文章。在OpenAI網頁上的八個樣本,分別有科學新知、新聞報導、歷史考題、奇幻故事、名人花絮、總統演說、時事議論和產品發佈,篇幅雖然不長(約在一頁或一千字左右),但讀來都頭頭是道。除了間中有重複的用語,或者出現稍微的離題,內容豐富實在,文句自然平順,幾乎分辨不出是機器寫的。其中最令人感到不安的,是一篇關於以火車運載的核燃料被盜竊的新聞報導。BBC的記者逐段分析,評價是像真度極高,並由此得出兩個結論,一是高效杜撰假新聞對社會政治的可怕影響,二是對記者飯碗的威脅。

不過,也有媒體對此表示歡迎,例如Forbes的一篇文章”A.I. may have written this article. But is it such a bad thing?”作者指出其實AI寫作已不是新鮮事,被亞馬遜創辦人貝索斯買下的《華盛頓郵報》,在報導里約奧運和本土體育新聞時,已經用上AI技術撰寫數以千計的文章。而許多公關和產品推廣文字,都是由AI操刀的。IBM的超級電腦Watson甚至曾替電影Morgan製作trailer,跟真人剪輯絕不遜色。而AI能模仿巴哈或不同類型的音樂家,創作出富有其風格的作品,早已是輕而易舉的事情。

AI威脅論,不用說到它會統治、奴役或消滅人類這麼遠,近在眼前的就是很多行業的人類工作者被取代的恐慌。初時以為自動化只會對低技術工種造成影響,但很快一些專業人士也自身難保。金融管理和投資的AI化已是世界趨勢。我們一直以為和計算無關的寫作範疇,也開始被AI「入侵」。當然,立即便有文字工作者跑出來說,像GPT-2這樣的AI只能應付功能性、應用性的寫作,去到文學創作的層次,沒有靈魂、感情和意識的AI,是怎樣也無法模仿人類的,更不要說取代作家,創作出經典作品。藝術始終是人類獨有的天賦。

並不是所有創作者都是這樣想的,也有人樂於看到機器獲得創作能力。就像大陸新銳科幻小說家陳楸帆,據《南華早報》的報導,他的新作《人生算法》中的兩個短篇,包含了由AI寫作的部分。作為科幻小說家,陳楸帆身體力行,實驗以科幻的方式寫作。據說他利用AI系統閱讀自己過往近一百萬字的作品,然後模仿他的風格寫出新的片段。不過暫時只能做到幾百字的篇幅,嵌進他親自寫作的主體文本中,但他不排除將來會有更進一步的嘗試。

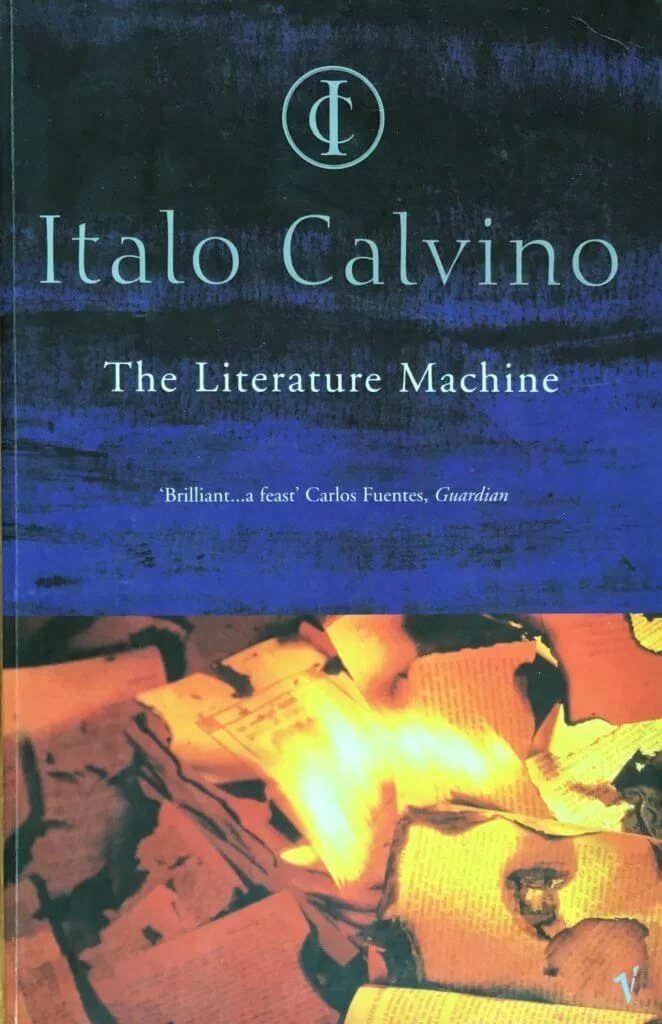

意大利作家依塔羅.卡爾維諾(Italo Calvino)有一本英譯文集,書名叫做The Literature Machine,裏面收錄了一篇一九六七年的演講稿,題為”Cybernetics and Ghosts”。卡爾維諾是戰後歐洲最富創造力的小說家,也是個極具批判性和思考力的人。六十年代是結構主義的全盛時期,卡爾維諾與這股思潮相當合拍。他對作家個人的心理或情感沒有興趣,更不要說什麼「靈魂」。他認為寫作就是如何把一個文字放在另一個文字後面的事情,說法跟GPT-2的運作原理驚人地相似。對卡爾維諾來說,語言運用(包括文學創作)是一個組合的操作。組合的元素由最根本的文字和句子,到高層的意象和主題。他對同時代法國以數學方法創作遊戲文學的小組Oulipo非常推崇,又援引俄國形式主義和法國結構主義者李維史陀對民間故事的研究,指出文學乃有限的模式和語言在無限的組合之下衍生的成品。

我尤其感興趣的是,卡爾維諾談到了新興科學範疇Cybernetics裏的重要人物Shannon、Weiner和von Neumann,以及電腦理論先驅Turing。卡爾維諾的想像無疑是超前的。要知道那是上世紀的六十年代,當時還未有日常可用的電腦,人工智能的概念也只是處於萌芽。啟發他想像出寫作機器的並不是AI,而是自動控制論。他認為寫作機器最先能掌握的,是古典形式的作品,即是有明顯的格律和規則可循的詩歌和故事體。在五十年後的今天,在AI寫作方面,中文格律詩已經完全可以由機器創作,效果幾可亂真。至於形式開放的現代詩,因為不講求邏輯和語法,反過來也有利於AI創作,甚至會產生令人驚奇的「詩意」。最大的難關其實是散文體和叙事體。

心思細密的卡爾維諾並沒有忽略不規則的重要性。他隨即便說到,如果打破成規、製造非秩序(disorder)是人類的根本需求,也是詩意或文學性的關鍵,真正的文學機器便不該只懂因循守舊,而該懂得什麼時候要推翻傳統,自我創新。他引用控制論,說機器要有學習能力,隨時修改自身的系統,發展出自己的感受性。它甚至能按照歷史、社會或經濟狀況,編織作品的時代意義。至此,它便能達到完美的理論假設,成為「文學」本身(the literature)。

一個作家為什麼居然會樂見於寫作機器的出現?他不害怕被取代或淘汰嗎?答案很簡單。在卡爾維諾的理念裏,「作家本身便已經是文學機器」。「至少,」他補充說,「是當他們運作良好的時候」。