食物設計,可以解決世界危機?展覽刻意安排的琥珀糖,原來是為了揭示人類對地球資源的揮霍無度?

承繼前文,食物設計如何「傳達資訊、創造體驗、解決問題」?多年前由詹慧珍(Amber)參與策劃、在高雄駁二藝術特區舉行的展覽「餐桌上的小行星」,可能是一個好例子。

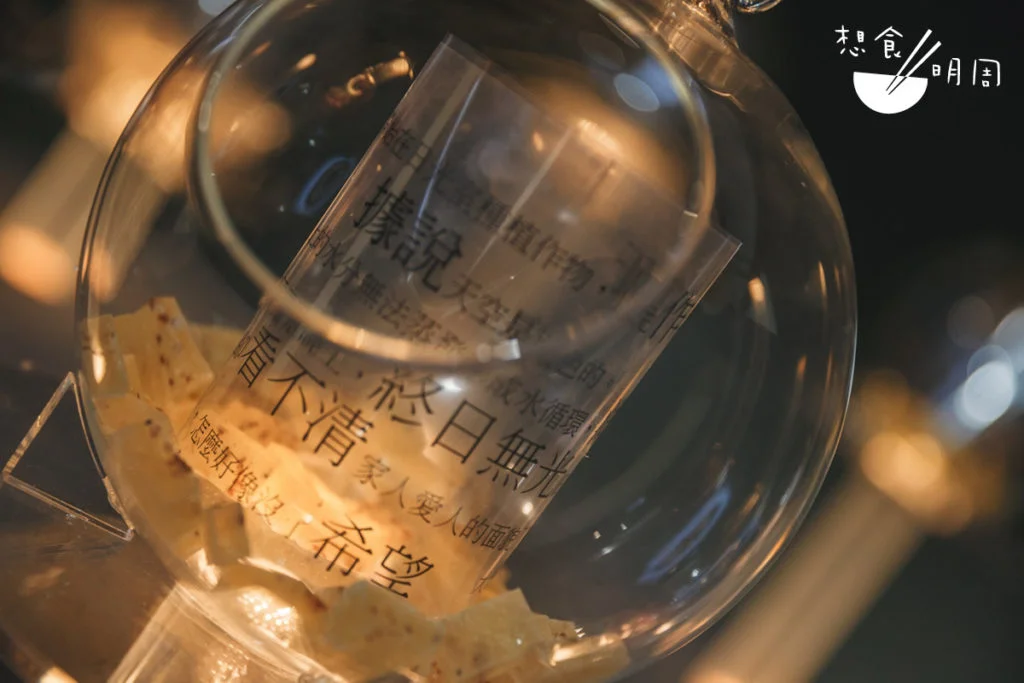

當時策展團隊透過九顆象徵地球資源的行星,讓觀眾思考資源耗竭的問題。每一顆行星裏都裝滿了琥珀糖,讓觀眾自行取食;隨着糖果減少,行星內隱藏的警示訊息逐漸浮現。儘管工作人員堅信人性善良,琥珀糖卻在短短七天內被一掃而空,連最後留作展示的樣品都未能倖免。回憶當時情景,Amber不禁感嘆人類無止盡的貪婪:「完蛋了,地球會毀滅。」然而,這場展演仍成功透過互動體驗傳達了深刻的反思──若人類持續無度地擷取資源,下一代將何以為繼?面對這個迫切的課題,我們今日又該如何採取行動、未雨綢繆?

詹慧珍(Amber)是台灣第一位取得食物設計專業學位的食物設計師。她深信,食物設計不只是專業人士的專屬領域,「而是成為每個人日常生活的一部分,並且成為他們表達自己創意和價值觀的一種方式。」

科技應用在各類創作以至食物設計的發展上都有莫大幫助。以Amber策展的「酸柑水晶球食物設計工作坊」為例,團隊便先以3D列印翻模,再用真空成型機翻印出酸柑茶的造型。她也在製作時運用分子料理技術,將傳統酸柑茶轉化為亮麗好吃的「未來酸柑水晶球」。

⚡ 文章目錄

永續餐宴 只此一場

在展覽中讓公眾伸手去取糖,那是其中一種「創造體驗」的形式;反其道而行,把餐桌變成博物館卻又是另一種展覽體驗。去年Amber為台灣有機食品品牌「里仁」策劃的一場永續餐宴,就把主題定為「餐桌上的博物館」,用餐的過程就如看展覽似的,每一道餐點都像展品,惟餐桌上不見碗盤、不設刀叉,就讓來賓在這樣一個博物館的氛圍,感受永續食物的意義──來賓手上的邀請卡是用廚餘及再生紙漿製作的;幾「杯」迎賓茶以試管盛載,幾款與在地米及茶有關的液體水位卻是高低不一,藉此呈現因氣候暖化而導致水位不穩定性,並隨之影響的農穫;開胃菜則由國民蔬菜高麗菜擔當主角,透過充滿孔洞的法式蕾絲餅以及醋漬帶來的酸感,揭示因自然災害而導致高麗菜收成大減、價格飆升等民生議題。

揀飲擇食 影響世界

詳細餐單先在此略過。單從以上幾道菜(或稱展品)已充分展現策展人的用心良苦──透過巧妙運用食物設計中的互動與展演元素,引導受眾思索食材背後所涉及的氣候變遷、剩食與永續等世界性議題,這正呼應了Amber所強調的食物設計第三個核心價值:解決問題。她認為,惟有受眾真正認識及理解當下的環境問題,才能觸發思考,進而在選購食材乃至生活各個層面,實踐永續理念。

「我覺得食物設計的重要性就是,你怎麼把那些看不到的、摸不到的情感跟符號,可以轉移成具體可以被感官感知到的物件;怎麼透過食物去做一些比較哲學性的論述跟思考。身為策展人,我們就是要建立一個接點,把這些不同的元素碰撞在一起,把這些A加B碰撞在一起,等於一個C。」

順着Amber邏輯推敲,顯然A就是食材、B則是某物件,由此組合帶出C的那個訊息。

熱潮當中 定義逐漸成形

創造富共鳴感、趣味性展演,都是勾起觀眾興趣的一種方式。「廚師聚焦餐盤內,但食物設計師會專注更多在餐盤外的,包含互動、食器本身、空間、物件,這是食物設計師的工作。」但Amber同時強調,既然是這一種可以吃的餐飲展演,還是要以好吃為優先。

正因為你無法預知受眾的背景、當刻的心情等因素,若然奉上了一客味道不怎麼樣、甚或不好吃的東西,那對方更沒有心情傾聽接下來的訊息。「不是每一個人都可以理解到你想要告訴他的資訊,可是至少你可以先確保他可以吃到好吃的東西。」 吃得高興,自然一切都好說,所以Amber反覆強調,「傳遞與設計,兩者是需要平衡的,我不能為了設計而犧牲掉好吃。」

兩年前的情人節,她創作了一組以台灣食材小米、藜麥、洛神花、油芒製作的朱古力脆餅層層疊,帶出「愛情就像是一場疊疊樂遊戲,講求的不是速度,而是穩定與內容」,並以「 慢食」對應「速食」,談愛情也談飲食哲思。

未來趨勢:永續與科技的結合

食物設計其中一個使命在於引導人們探索「餐盤外的世界」,試圖解決實質問題,因此設計師對未來趨勢的敏銳觀察力不容忽視。

根據Amber觀察,永續發展已成 為全球食物設計師共同關注的焦點。 從近期FUTURE FOOD上海國際食物設計大會的主題討論,到歐美多年來致力運用食物設計解決人類當前面臨的挑戰,包括食物浪費、碳足跡、氣候危機、包裝塑料等議題,都明確點出永續這趨勢。正如她所言:「這是不可避免的,因為若不永續,今日的設計都將失去意義。」

另一方面,人工智能(AI)科技的應用也將引領未來發展趨勢。無論是餐飲業導入新科技,抑或機器人產業的蓬勃發展,都可能衝擊人際互動的溫度。Amber深信,食物設計不只是一股熱潮,它必定在這波潮流中找到自身定位,啟發大眾對過去、現在與未來進行更深層的思考。

設計無分高低

無論是高級餐廳的Fine Dining, 還是路邊攤的銅板美食,食物設計的影子無處不在。正如Amber所說:「食物設計就在我們的生活裏,只是我們 以前沒有意識到它的存在。」透過食物設計,也會改變人們對飲食的認 知,亦可能會為未來的餐桌開啟無限可能。每一口食物,或許都是一個改變世界的機會。未來的餐桌,不僅關乎我們吃甚麼,更關乎我們如何吃、為甚麼吃,以及我們希望留給下一代一個怎樣的世界。

UOVO Food Design Studio