台灣咖啡產業以小農為主,年產量不多,在量產上難以與國際巨頭如巴西、哥倫比亞較勁;加上高昂的人力成本與極端氣候的威脅,使得生產成本居高不下。面對這些挑戰,阿里山的咖啡農正積極探索一套獨特的「科技密碼」,試圖解鎖台灣咖啡的潛能,提升其在國際市場的競爭力。其中,深耕咖啡種植多年的鄒族原住民方政倫,無疑是這場科技變革的先行者。

「台灣現在的咖啡,很快就可以爭取國際能見度,甚至有一定關注度,很大原因是,台灣農業技術很先進,讓我們能受惠於科技農業及智慧農業。」方政倫說得篤定。由他所領導的鄒築園,在業內外都擁有一定的知名度,不單是農友們反覆提及的那位「很願意分享的同業」,也是COE榜單上名列前茅的其中一家莊園。

台灣咖啡產業以小農為主,年產量不多,在量產上難以與國際巨頭如巴西、哥倫比亞較勁;加上高昂的人力成本與極端氣候的威脅,使得生產成本居高不下。面對這些挑戰,阿里山的咖啡農正積極探索一套獨特的「科技密碼」,試圖解鎖台灣咖啡的潛能,提升其在國際市場的競爭力。其中,深耕咖啡種植多年的鄒族原住民方政倫,無疑是這場科技變革的先行者。

「台灣現在的咖啡,很快就可以爭取國際能見度,甚至有一定關注度,很大原因是,台灣農業技術很先進,讓我們能受惠於科技農業及智慧農業。」方政倫說得篤定。由他所領導的鄒築園,在業內外都擁有一定的知名度,不單是農友們反覆提及的那位「很願意分享的同業」,也是COE榜單上名列前茅的其中一家莊園。

⚡ 文章目錄

手機裏的莊園秘密

方政倫提到的「科技農業」,他手上反覆展示的手機就是最佳例證──透過架設在植物園裏的物聯網設備,自動採集土壤三十公分深處的含水量、溫度、電導度(反映肥力)等數據;連同空氣溫濕度、日照強度、風速風向,每小時降雨量及累積雨量,每十分鐘自動反映在手機APP上。「這套系統還可以從手動模式調成自動。當土壤含水率低於所設定的百分比,系統會自動啟動灌溉,補水至所需要的濕度才停止。」即便莊園主人人在外地,只要手機有網路,就能遠端監控並調節園區環境。

傳統農業依賴「老師傅經驗」;而他們會因為不知道數據背後的含意,於是把科技農業拒之千里外。「如果你不知道數據背後的意思,這些資料都是沒有用。所以我會充分利用這些資料,研究咖啡為甚麼會好喝,而好喝的咖啡所對應的數據特徵又是甚麼。」長年累月收集數據,讓方政倫已能總結出好幾串的「風味密碼」:「第一,一定要低溫,冷是其中一個非常重要的條件;第二就是後製得宜。如果你只是看天吃飯,陰天曬不乾、發霉了,豆質自然不好。」

大膽引入 人工智能技術

在咖啡加工的環節,鄒築園同樣展現了科技應用的力量,例如將蝴蝶蘭溫室改造而成的智能乾燥系統,內建溫度感應器與自動風扇,維持33℃恆溫乾燥環境,大大降低傳統日曬法有機會導致的乾燥失敗率。此外,鄒築園還引進了來自哥倫比亞的全自動水洗處理系統,每小時可以處理1.5噸漿果,整合重力篩選、漂浮分級與物理脫膠等工序,充分實現後製流程的自動化與效率化。

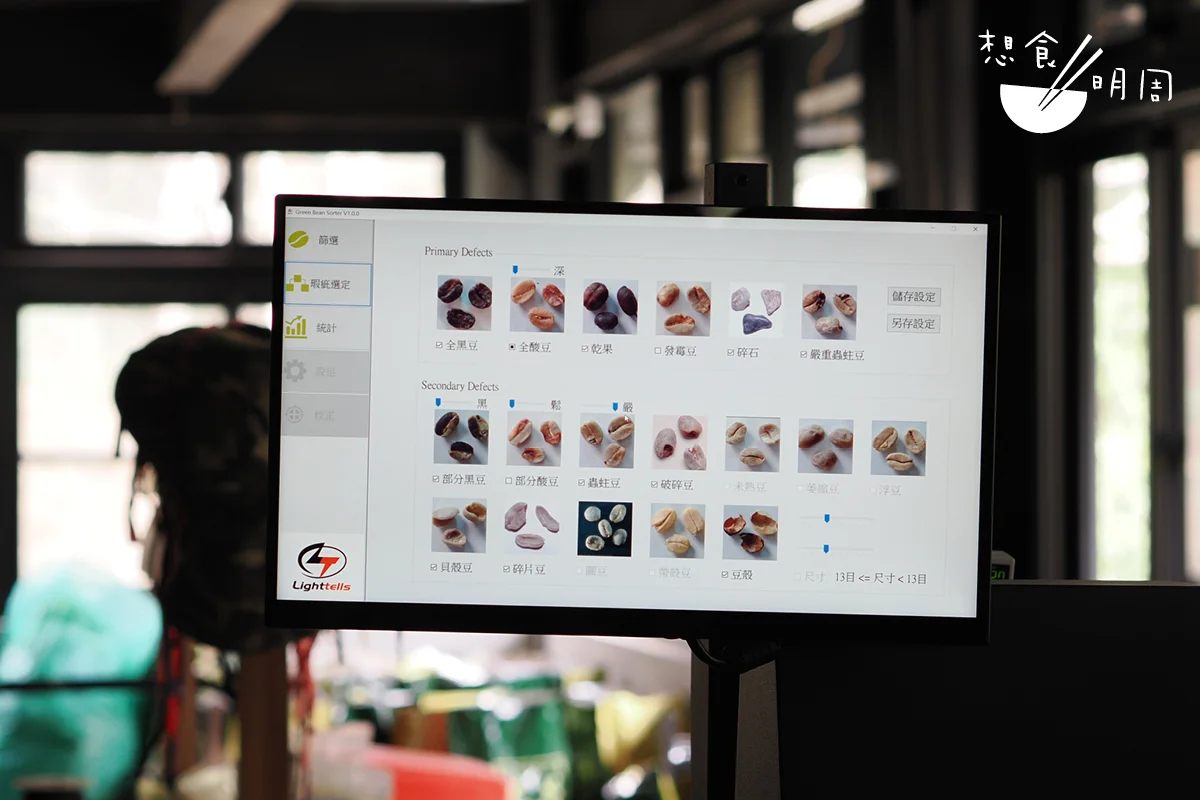

最近,鄒築園更引入了台灣本土研發的AI挑豆機,採用影像辨識技術,每小時可篩選五千粒咖啡豆,精準剔除各種情況的瑕疵豆。「你可以按照不同的品種、不同的處理法,去設定這邊的一些參數,那它這樣挑出來之後呢,如果說瑕疵度還是很高的話,就再調整有些就要嚴格一點。」方政倫在示範操作的時候不忘介紹,「這個機器,是台灣開發的,很新的設備,去年才剛開始被農民採購,我這也才剛到沒幾天而已。」

屬於鄒族人的品種

早在廿幾年前就在深山中鑽研咖啡,當中跌跌撞撞的實在不少,包括剛回來務農時被嘲笑的聲音、八八風災吹倒剛建成的咖啡廳、在大賽中的排行滑落⋯⋯但這些都沒有讓方政倫放棄。「父親在我剛回來的時候,常常提醒我說,『你遇到一些困難的事情,有的時候是另外一個技能的發展,或者是另外一個機會就產生』」。

多年累積的經驗,加上無間斷在國內外交流,讓方政倫的目光更遠大。「大家都知道藝伎(Geisha)品質優異,能賣出很好的價錢,所以我也種植了大量藝伎。但我也明白,無論怎麼努力,我們始終走在其他國家後面……」因此,近年他的重心都放在品種實驗,「如果能在原生種中發現比藝伎更好喝、更厲害的未命名品種,那我就真的發達了!」

為了找到優良品種,鄒築園奉行單株採收、杯測。如果遇到風味出色的,就標記下來,再送交DNA鑑定,尋找獨特的基因序列。目前鄒築園已成功發掘並命名了新品種「索恩納」,「這是源自埃塞俄比亞原生種的咖啡豆,我用鄒族語『索恩娜』命名,有『最好的』意思。」

方政倫深信,惟有了解每一個環節─前耕、後製、杯測、沖煮、銷售,完整的「一條龍」經營,「我們才會知道,這個咖啡在某個環節發生甚麼事情,我們要怎麼去修正。所以這個也是我覺得台灣咖啡到目前成長得愈來愈快的原因。」再加上品種研發、透明的生產履歷及認證,這才是阿里山咖啡莊園從本土到國外的獨特生存之道。

鄒築園咖啡

台灣嘉義縣阿里山鄉樂野村2鄰71號