逾半世紀歷史的北角新光戲院,終將在今年三月三日結業,近月舉行的開放日有不少市民到訪參觀,拍下一磚一瓦以作憶念。面對社會對此文化地標的不捨,購入新光的教會Island ECC,其主任牧師Brett Hilliard表示:「這戲院一直是香港社區中一個標誌性的地方……我們希望能與社區合作,帶來一些改變」。

教會計劃保留劇院作公眾崇拜,又鼓勵社區到此舉辦活動,並打算改造上層空間提供特殊需要兒童和社區服務。但迎接新發展的同時,一些舊勢將逝去,粵劇、招牌、戶外大型廣告畫板……記者詢問新光員工、教會與學者,這場告別捨棄的是甚麼,又留下甚麼?

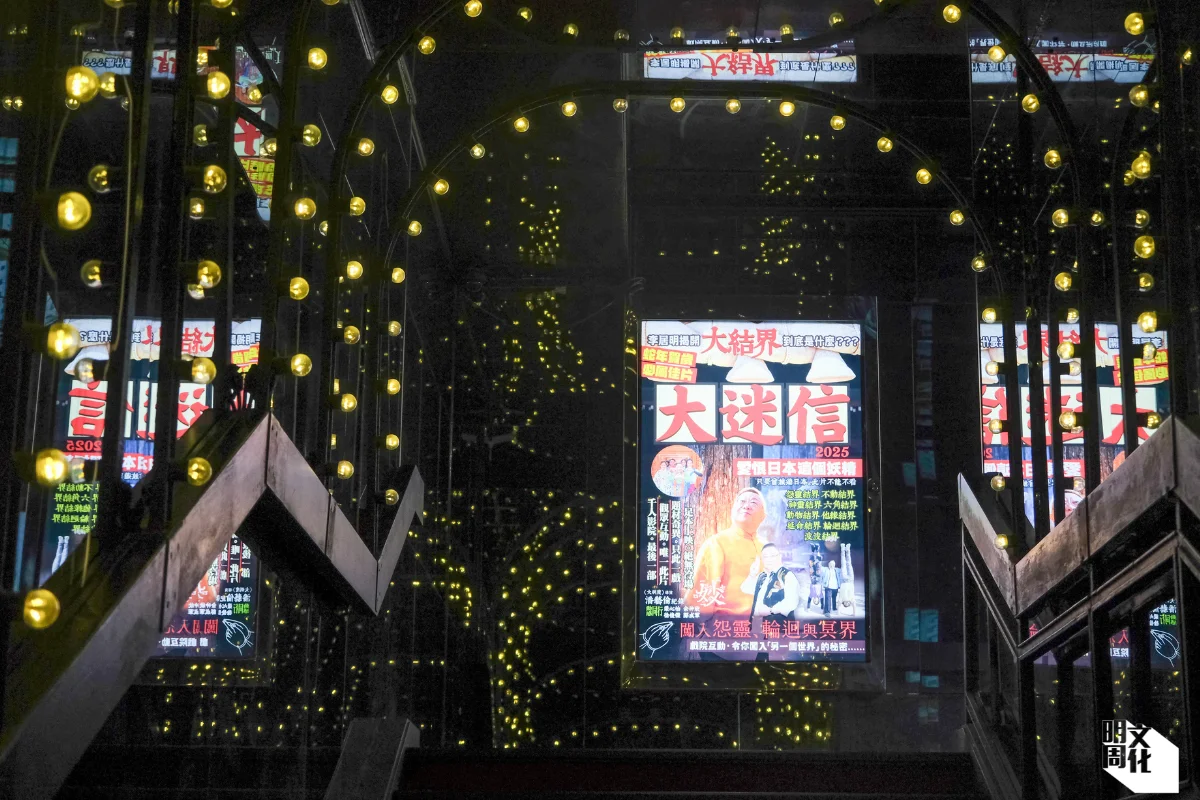

教會希望保留新光戲院特色,如大堂天花鑲嵌的一百零八個「波波燈」和龍鳳牌匾等,但需要跟現時業主協商。

新光戲院業權易手範圍

⚡ 文章目錄

新光戲院業權易手範圍

開業於一九七二年的北角新光戲院,將在三月三日正式結業,意味全港最後一座私營粵劇劇院落下帷幕。本地英文教會Island ECC去年二月以七點五億元購入樓高三層的新光戲院及天台(紅框),以及新光相連的僑輝大廈地舖、地下至六樓(黃框),但不包括現時住宅入口及六樓以上的住宅單位,總建築面積約九點六萬平方呎。Island ECC計劃將此處用作教會永久會址。

失去 粵劇的土地問題

保育新光戲院曾經與保育香港粵劇發展畫上等號,當中最大的桎梏是土地問題。私營的粵劇表演場所新光戲院自二○○五年起,屢次傳出業主收回物業,甚至改為主題商場的消息,政府當局更介入斡旋。因西九戲曲中心的落成時間延誤,為保留新光作粵劇演出場地,當時的經營團體先後兩次接受業主大幅加租,分別續租至二○○九年及二○一二年。

新光戲院結業爭議擾攘長達二十年,一度訂下二○一二年二月底結業日期。本刊在二○一二年初刊出闊別新光封面故事,捕捉當年大戲演出畫面。

更多當年精彩圖年請見文章:【圖輯—2012年封面故事】新光戲院 惜別悄無言 大戲、後台、舊布景 回看逾半世紀光影

二○一二年因原本的經營團體決定不續約,原定於同年二月十九日結業,最後由現時李居明的經營團體接手,裝修翻新三個月後重新開幕,並改名為「新光戲院大劇場」。

面對新光終有一日會被業主收回的命運,在這二十年間,政府、立法會及粵劇界經歷商議至落實增加粵劇表演場地,直至十年前新增場地陸續落成,包括二○一四年完成擴建高山劇場新翼、二○一九年啟用西九戲曲中心,以及主要為粵劇新秀提供演出場地、正在進行第二期擴建,預料在明年重開的油麻地戲院。

學者:新光結業 不太可惜

現時本港粵劇表演場地增多,新光戲院結業會否仍導致場地不足的問題?代表新光戲院現時經營團隊,在今年一月二十日開放日任導賞員的林小姐在受訪時表示,「新光戲院的劇院全年三百六十五日都被租用,大部分為粵劇劇團、『閨秀表演』(業餘表演者)的租場,有時一日能租出日、夜兩場」。她續稱,不少在新光舉辦的粵劇表演是全院滿座,而其租用規定亦較有人情味,故與粵劇劇團、「閨秀」表演者歷年的合作關係就如一個大家庭,也有不少內地戲曲演員專程赴港在新光演出。她認為失去新光,僅靠現有場地,難以全數容納七百多場演出,因為要跟其他非粵劇和粵曲界別的藝術表演團體「爭場」。

但香港教育大學戲曲與非遺傳承中心總監、身兼西九戲曲中心顧問小組成員的梁寶華教授則認為,現時本港的粵劇演出場地,以及包括沙田大會堂在內的傳統表演場地,如果粵劇來計是足夠的,甚至過盛:「我覺得沒有了新光,未必有很大影響,再加上太多演出未必是好事。根據藝術發展局幾年前的統計,其實給人一個很大的思考,二○○九年入場觀眾人數,一年內約有三十萬人次,到二○一九年,即十年後,觀眾入場的人數僅廿九萬多,即是更少一點,但演出場數由大概五百場增至逾一千場,是雙倍。觀眾沒有增加,但場數就增加了⋯⋯就是說每一場未必爆滿,可能只有一半、六成(入座率),甚至更少,我也見過一些三成、四成的演出。」

粵劇場次增多 觀眾反跌

藝發局最新報告指,2021/22年度共有七百四十七場本地演出者舉行的粵劇節目,比疫情前2019/20年度增加五場,但平均每場入場人次卻由五百一十九人下降至四百五十八人,減少超過11%,「反映一般較年長的粵劇觀眾在場地重開後,傾向採取觀望的態度」。報告又提到,新光戲院2021/22年度包含粵劇在內的戲曲節目場次,較上年度減少逾五十場,於沙田大會堂及西九文化區戲曲中心演出場次則上升。

梁寶華提出入座率反映演出質素問題,有質素的演出才能吸引觀眾入場,而市場供求正好可汰弱留強,反有利香港粵劇發展。演出場次較以往倍增,他稱一方面隨着二○○九年粵劇被列入聯合國教科文組織《人類非物質文化遺產》,政府大力推動下有不少新演員加入粵劇行列,他認為部分水準仍有待磨練;另一方面,他指租用場地需求,很多時不是來自專業粵劇劇團,而是粵曲演唱,稱作「閨秀唱家」的業餘表演者,「就是有些

有錢的太太,業餘有空跟着師傅學,學到差不多就想登台表演,自己付錢付場租、治裝、請樂隊等」。

現時康文署轄下的高山劇場及油麻地戲院實施「粵劇優先租場政策」;另外香港文化中心大劇院等五個大型演藝場地,每年預留七十日演期予本地粵劇職業班租用演出。條款中限制主要演員名單內不可包括閨秀演員和多於兩名新秀。措施為平衡新演員和業餘演員在主要角色的比例,以保證粵劇演出質素能符合觀眾期望。綜合上述資料,反映失去新光戲院後,粵劇團體租用場地的情況對本地專業粵劇劇團的影響或者相較輕微,對新秀演員及閨秀唱家則較大影響。

業主多次加租,至二○一二年起新光月租已逾百萬元,也導致現時場租較貴,而場租貴或使粵劇劇團收入減少,連帶減少租用新光的誘因。「(新光場租)比戲曲中心還貴,要四萬五千元一晚,而戲曲中心基本租金三萬多元,當然加不同設備有多一些收費。」梁寶華不解在新光設施殘舊,場地收費索價反而更高昂,因此他覺得新光結業「也不是十分可惜」,稱如要保育新光戲院,就必須重新裝修及更換音響、觀眾座椅等設備,以提升場地水平至符合其場地收費。

留下 教會鍾情劇院設計

雖然新光面對設施老舊的問題,但其獨特的劇院設計仍具吸引力。林小姐表示,新光場地一向深受大老倌喜好,她指出當初建築師參考喇叭原理來設計場地,使表演者聲音能「落台」,不少大老倌認為歌聲能不失真地傳達予觀眾,而無柱式設計不會阻擋觀眾視野,觀眾能更仔細欣賞台上的表演,特別是粵劇講求眾多象徵意義的身段造手。

新光戲院現時分為樓上樓下兩個院,但原來開幕之初,兩層原為一體。《筆生建築》一書中,負責設計新光戲院的建築師梁伯麟提及,最初設計是單一戲院分高低座,共一千八百個座位。直至一九八九年才把高座改建為二樓電影院,低座為戲劇、電影兩用劇院。改建後,梁伯麟把劇院一千二百個觀眾席排成扇形,以縮短舞台與觀眾之間距離,並把舞台高度由一般一點五米至兩米,改成一米高,令第一行觀眾不用抬頭看表演,最後一排觀眾又可看清演出。

劇院無柱式建築

花十年尋永久會址

本地英文教會Island Evangelical Community Church(Island ECC)多年前已相中新光作為新會址,正正因其無柱式設計。Island ECC是一九九九年從ECC分拆出來的港島分部,當年租用灣仔會展等場地作約一百八十人的團契,開始過着遊牧式崇拜日,至二○○七年成為一間獨立教會。

教會現時有三千多名會眾,租用鰂魚涌英皇道一所甲級寫字樓的六層樓作會址,每逢星期日會眾擁擠地搭乘電梯,在樓層間穿梭。隨着會眾人數上升,一樓主禮堂空間不足,二樓和十樓用作直播崇拜,並設現場樂隊,十一樓為青少年獨立的團契空間。因為租金高昂,主任牧師Brett稱在十年前已開始找尋一個永久會址,曾考察逾百多個場地,要找一個「寬敞的開放空間,天花板很高,沒有柱子」的地方作為主禮堂,好讓台上台下更直接地傳道與交流。

因此,教會希望保留劇院的無柱式建築格局,暫打算拆掉一九八九年改建後新增的二樓電影院,恢復新光戲院最初的高低劇院設計,以容納更多會眾。「眾所周知,香港房地產價格昂貴。教會一直在儲錢,直到有一天能夠找到適合的場地⋯⋯所以當新光戲院在二○二四年初重新放售時,我們非常激動,因為它非常適合,而且它就在北角,距離我們熟悉的社區只是幾街之隔。」教會現有會址跟新光同處英皇道上,相隔僅二百餘號,步行約十五分鐘便能到達。

劇院辦崇拜

去年平安夜,Island ECC向新光租用劇院舉行四場平安夜燭光崇拜,幾乎座無虛席,台上教會義工演奏古箏、二胡、揚琴等中樂,配合低音結他、鋼琴等西樂,與台下大合唱重新編曲的Silent Night,並燃點手上燭光。劇院除了作為教會崇拜用途,預計在兩三年後完成重建成新會址。Brett指出,教會一周中最繁忙是星期日,其餘日子有大大小小空間閑置。現時教會向不少學校、輔導機構和非政府組織提供場地,曾與聖雅各福群會、基督教女青年會等合作舉辦活動。亦有不少非宗教背景的非牟利組織如惜食堂等,會借用教會場地作開會等用途。因此希望在重建後,有更多空間開放予不同非牟利團體使用,以服務更多不同受眾。

日後劇院將舉行公眾崇拜,圖為教會現時的崇拜場地。

Island ECC主任牧師Brett Hilliard

變化 向社區開放

據《筆生建築》一書所載,六七暴動後,內地劇團難尋表演場地。一九七二年,位於北角僑輝大廈的新光戲院在此環境下開幕,為中國內地劇團提供表演場地,九七回歸前的國慶晚會也在新光戲院舉行,背景富濃厚左派色彩。令新光時至今日上演《粵劇毛澤東》、《小平你好》等中國近代史相關的劇目,亦並不違和。

新光戲院大堂採用開放式設計,作為兩條繁忙道路英皇道和書局街的行人緩衝區,這一個轉角處也成為北角地標。這座屹立半世紀的老舊建築,悄然看着四周街道急劇變化—鄰近北角碼頭和「東岸板道」(位於東區走廊下方、於今年一月開放予公眾的行人板道)的北角邨舊址,已重建為豪宅、高級商場和酒店。

而新光戲院本身亦差一點成為商場,Brett認為他和教友們都很高興能買下新光戲院,並保留其劇院用途,「(香港)有夠多的商場,因此我們需要藝術,需要文化。保留新光作為劇院,並以這種方式向社區開放,不僅可供教會使用,例如已有人問『可以帶我的樂團去開音樂會嗎?』又或『我校需要畢業禮場地,可以租用

嗎?』我們期待重建後,能夠以這些方式服務社區。」Brett說,「(失去新光這地標)對不少人來說,會是一

件傷心事,但當看到這個社區環境提升了,他們應該會歡迎這些改變」。

照顧SEN兒童和家長

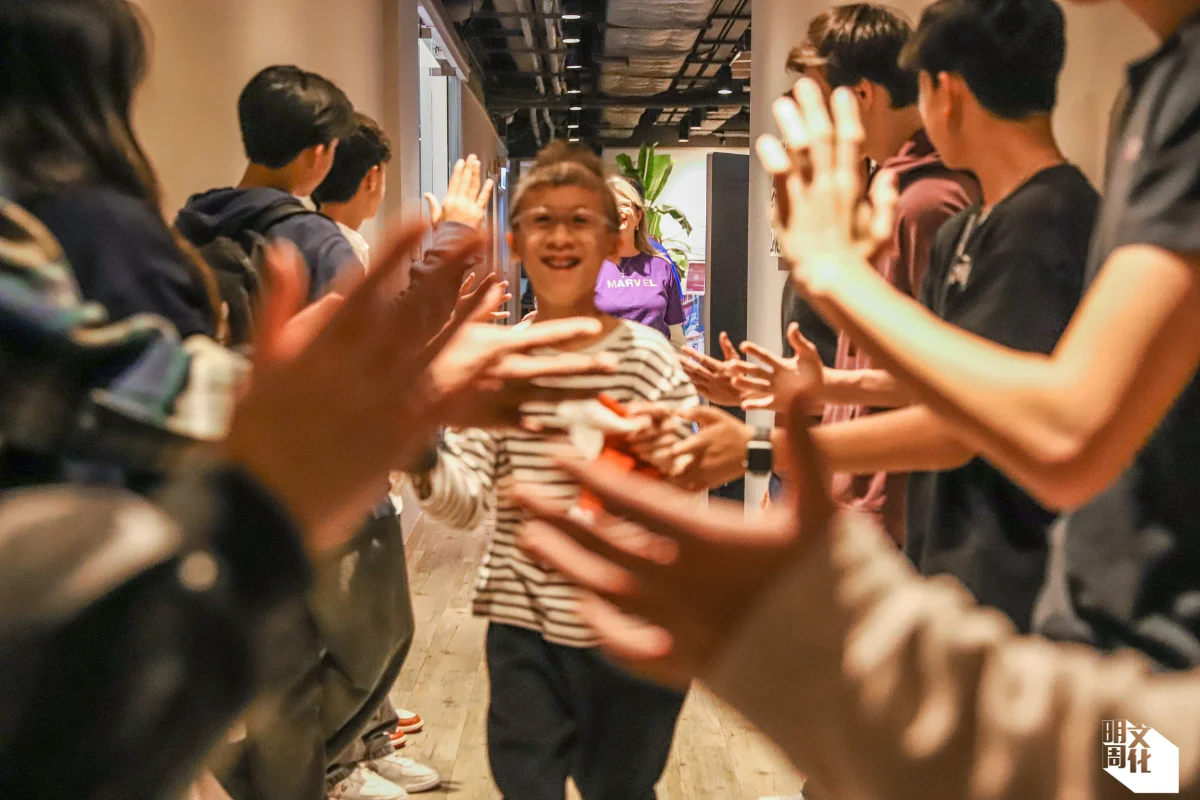

除了與坊間團體合作,教會現時有兩大主要社區服務項目,包括以粵語為深水埗基層市民及長者提供支援的Hope of the City計劃,以及以英語為特殊需要(SEN)兒童及青少年提供一對一義工托管服務的Marvel Ministry。

Brett認為北角是港島區中長者人口較多的地區之一,教會除了會繼續提供日常生活支援外,亦希望新光戲院成為長者聚腳地,「或許他們只需要一個可以坐下來和朋友聊天的地方,希望我們在重建後能為長者提供一些公共空間」。

新光戲院涼茶舖旁,是六層唐樓建築的樓梯入口,部分樓層曾為賓館和樹人幼稚園,惟已空置多年,成為廢墟。Brett指其中兩層預計會劃作予Marvel Ministry及青少年團契使用。Marvel Ministry是由Brett太太、曾任

兒科護士的Shannon主理的計劃,初衷源自現年廿三歲的兒子。義工「Marvel Buddies」經由Shannon配對,以及醫生和專業人士訓練後,將在會址內特別設計的房間一對一照顧SEN兒童;令照顧SEN兒童的父母可以在周日早上獲得休息和參與崇拜的機會。

新光戲院上方是樹人幼稚園舊址,已被棄置多年,教會將會重建樓層改造為Marvel Ministry或青少年團契服務場地。

Brett指計劃已進行十年,服務了約七十個家庭。服務對象之一、現年六歲的Shawn由襁褓時期參與至今,母親Stephanie說,當年Shawn因先天疾病,出生後經常出入醫院,十分無助,慶幸遇上Shannon分享照顧上的知識和經驗,而兩位Marvel Buddies亦陪着兒子成長。父親John坦言,自己原本不是每周上教會的虔誠信徒,但這計劃不但令夫婦有休息半晝的機會,而且成立家長支援小組,透過手機羣組及定期聚餐分享照顧SEN兒童的經驗。他指現時香港主流的SEN服務只針對兒童,忽視了支援家長情緒的需要,因此他覺得教會有顧及這部分是十分難得。

Shawn與Marvel Buddy義工(受訪者提供)

Marvel Ministry計劃,以英語為SEN兒童及青少年提供一對一義工托管服務。(受訪者提供)

Hope of the City計劃,為深水埗基層市民及長者提供支援。(受訪者提供)

戲院變教會 十字架處處?

據記者統計,全港昔日逾三百二十間結業戲院中有十八間現由基督教團體使用,包括Island ECC今次以七點五億元購入新光戲院及其樓上多層物業。若以英皇道423號新光為中心,沿着電車軌在英皇道分別向東及西行數百米,各有一間舊戲院—皇都戲院和金鴻基戲院。這兩間舊戲院恍似說着新光在平行時空的兩條故事線:一間成為商場,一間轉為宗教用途。

往西行是前身為璇宮戲院的皇都戲院(一九五二至一九九七年),被發展商收購後一直有保育爭議,發展商今年一月終公布售樓書,原址保留屬一級歷史建築、擁有獨特的「飛拱」設計部分,餘下則被重建成兩幢商住兩用的大廈,項目包括一個商場。

往東行是金鴻基戲院(一九八六至一九九五年),現由本地另一間英文教會ICA基督教國際神召會租用。昔日戲院現時以教堂之姿安靜地佇於街角,懸掛着十字架的外牆不帶有一絲舊戲院色彩。

至於新光變成教會後,會否到處都是十字架?教會方面稱,現時會址除了舉行浸禮的台上背景有十字架外,就沒有打算再設十字架,室內設計以輕鬆舒服的氛圍為主,不想加入太多宗教元素造成壓迫感。

重建後 再演粵劇?

新光出售後,李居明受訪時多次透露因宗教原因,新業主不接受在重建後的劇院演出粵劇。Brett回應指,最初在報紙看到新聞感到訝異:「在我們的討論中,從來沒有談及宗教相關議題」。他強調雙方只討論過場地未來計劃,包括因安全問題須進行的地基工程、如何改建配合未來需求等事項。「我們歡迎外界各類機構租賃設施,無論是舉辦畢業典禮還是戲曲表演,我們都樂見這些文化活動。」

他補充:「當然我們不想做違背自己信仰的事情⋯⋯如果它是中性的,像一部電影、一場畢業典禮、一場鋼琴演奏會,當然也包括戲曲表演,以及香港各地許多小型表演。舉辦戲曲表演是可行的。」記者就教會說法多次向李居明查詢回應,惟截稿前未獲回覆。

梁寶華指,粵劇界演出前必須拜祭「火神」華光師傅(又稱華光先師),在香港其他傳統行業也有類似做法,是香港保留下來的民間傳統習俗,他舉例指香港賽馬會的馬伕也會拜伯樂先師。「其實那些粵劇演員,他們不希望其他人覺得他們這麼迷信。」

梁寶華指粵劇是對演員很殘酷的行業,在以往指名主演「買戲」的年代,主演不能缺場,就算受傷或病倒臥榻也要找一個龍虎武師,在開場前孭到台上讓觀眾看病情多嚴重。因此現時的演員就算到戲曲中心等場地演出,仍保留這儀式以求安心。

因此,即使教會歡迎粵劇演出,但相信表演團體需要另覓地方進行事前拜祭儀式。

林小姐指,華光師傅是粵劇界被受尊重的「守護神」,在一年前已經開始與一些單位洽談,準備請走及安放新光的華光師傅神像。

招牌難留 文物去向待公布

在新光戲院任職數十年的王昆穗經理提及,希望重建後能保留外牆的霓虹燈招牌及大型廣告畫板,認為政府對保育新光外觀的態度並不積極。

教會方面指,須配合現時法規拆除,相信難以把招牌、畫板以原貌保留。Brett指,由於不少教友攜老扶幼,需推BB車或靠輪椅出入,因此在整修六層唐樓時難免要提供無障礙通道、電梯以及更大的洗手間等。到底新光戲院內外會變成怎樣,仍存不少未知。

另外,現於二樓的數碼戲院外展出、曾用於播放電影的初代24格菲林放映機,以及一九七○年代開業時的門票等眾多新光戲劇的文物,林小姐稱正與博物館及不同單位洽談接收。

當初翻新二樓戲院時,以舊式電影院為概念設計,用多個燈泡布置出時光隧道,展出新光戲院文物和相片。

初代菲林機

戶外大型廣告板料將被拆卸。

外牆霓虹招牌預計無法保留

何需驚惶失措

「花逐雨中飄,曲隨廣陵散,感時知有恨,惜別悄無言。」

二○一二年一月,本刊曾以闊別新光戲院為封面故事,並引用粵劇編劇家葉紹德經典粵曲《李後主之去國歸降》一句「惜別悄無言」為標題。事隔十三年,新光戲院結局塵埃落定,而新貌如何需待多年後揭曉。

不過,在《李後主之去國歸降》中,「弦斷曲終」之後餘音未散:

「弦斷曲終,正合眼前光景,爾等又何需驚惶失措」

北角新光戲院早在上世紀七○年代,成為北角地貌一部分,快將成為歷史。