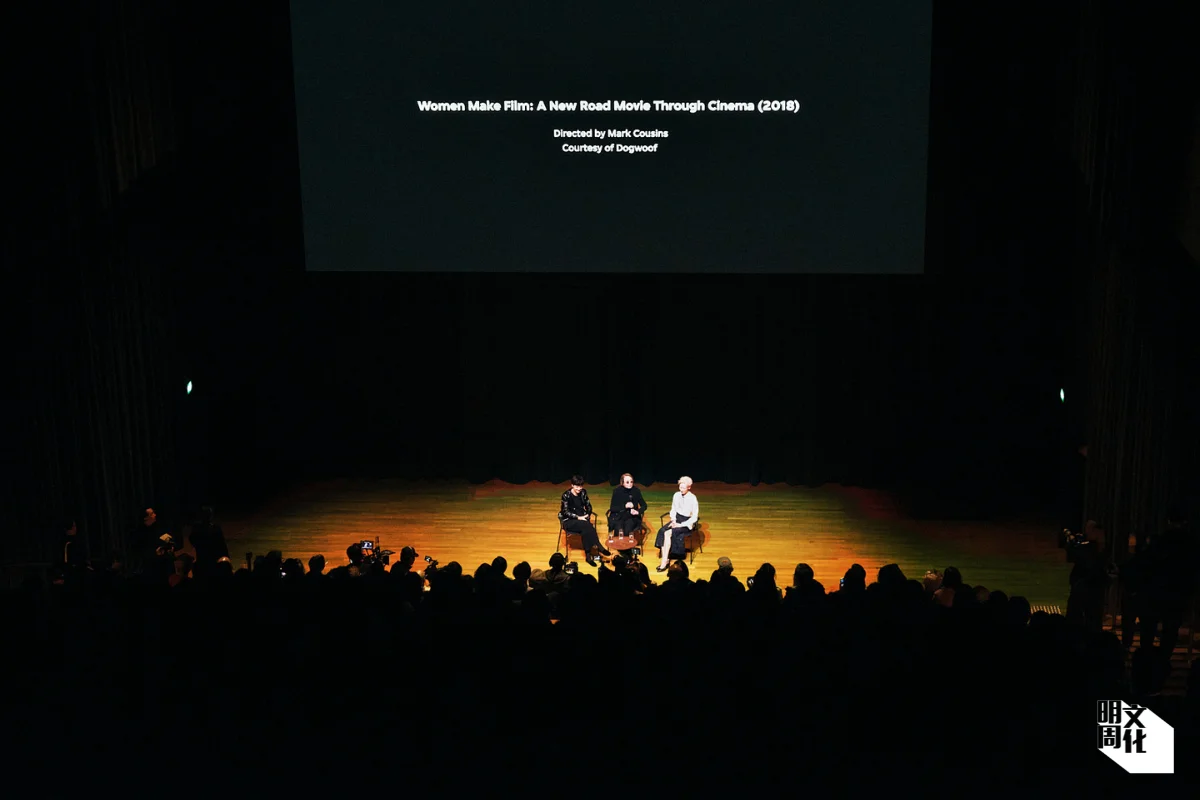

「從一開始你就啟發了我。」知名演員蒂達史雲頓(Tilda Swinton)對香港導演唐書璇說。

唐書璇一九六八年執導首部電影《董夫人》已一鳴驚人,在多個國際影展展出廣受讚譽。其後,她拍攝內地知識青年逃亡到香港的電影《再見中國》,一度成為兩岸三地的禁片。她前衛而無懼。

但唐書璇接受本刊專訪時卻說,從沒自居是電影工作者,也不覺得自己有成就,「我只是一個過客,你放我到哪裏都是去學習。」她解說,這兩套電影都是關乎選擇,而人生在世最重要是學習慈悲。

唐書璇

一九三八年生於香港,於美國南加州大學電影藝術學院畢業。首部長片《董夫人》(一九六八年)一鳴驚人,以香港獨立製作電影之姿在舊金山、盧卡諾、康城影展放映,在法國公映長達數月,一九七一年橫掃金馬獎三獎。其後她執導三部電影《再見中國》(一九七四年)、《十三不搭》(一九七五年)和《暴發戶》(一九七九年),及後移居美國。

⚡ 文章目錄

先鋒之作《董夫人》 其中一部最偉大的中國電影

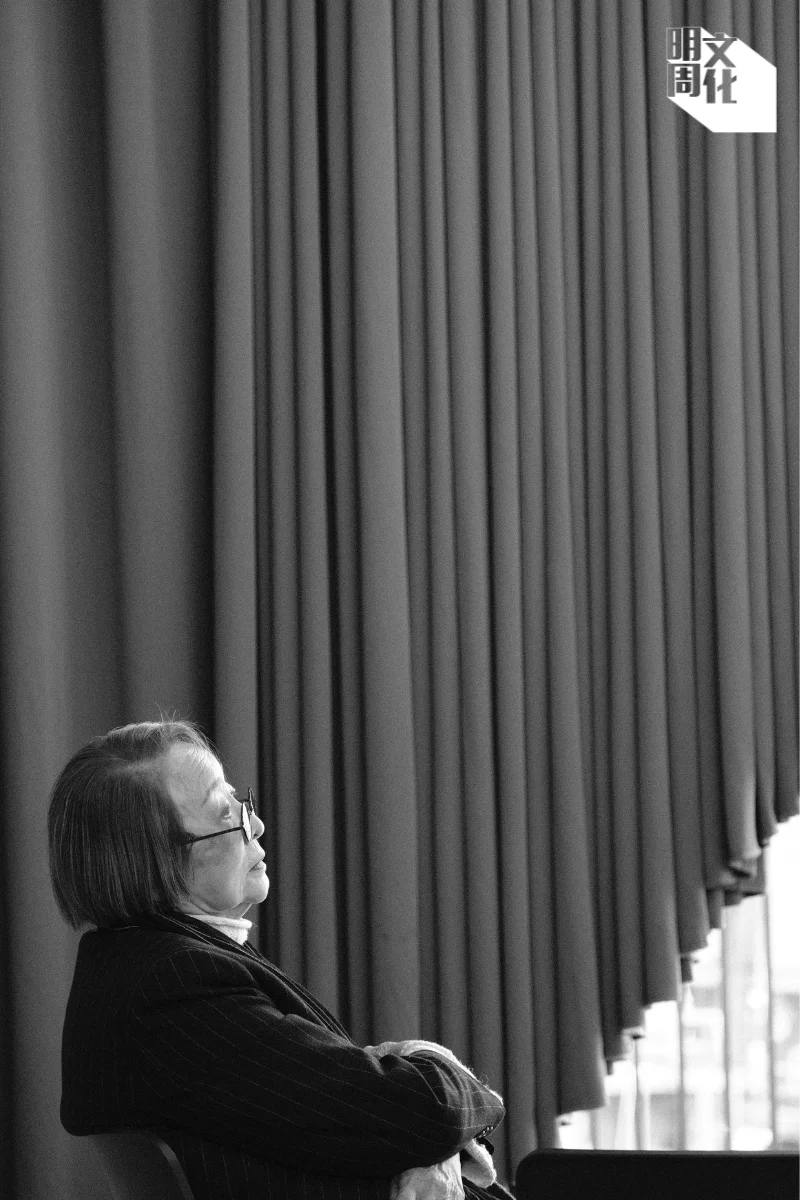

唐書璇散着一種威嚴,利落短髮、硬朗褲裝、小圓框眼鏡,不常笑,說話簡明扼要,不減犀利。她說其實自己有點緊張,作為一個已退休數十年的人,前一晚卻要和偉大演員蒂達史雲頓對談,但願自己沒有太失禮。

而事實是這場對談,非常精采,能見蒂達對唐書璇敬重有加。蒂達憶及自己一九八二年在劍橋大學讀書時,觀賞了《董夫人》而深受震懾,「它太『現代』了」;「在很多方面,我記得這部電影不是靠敘述,而是關於體驗和感受,甚至與思考無關。而這對於當時的我,和我想像對大多數大學生來說,是特別強烈,因為這正是你那一刻所渴望的,你想要的作品正是這個。」

《董夫人》描寫明代中國一位寡婦董夫人(盧燕飾)克盡婦道,在獲朝廷授予貞節牌坊之前,卻戀上寄住董家的楊尉官(喬宏飾),陷入情愛與禮教掙扎之間。而《董夫人》英文片名TheArch所指的正是「貞節牌坊」。

電影在二○○五年及二○一一年獲選為香港電影金像獎協會「最佳華語片一百部」,及台北金馬影展執行委員會的「影史百大華語電影」。

香港長大美國讀書 卻拍古代中國

「我無想過電影是一個職業,我只是想過電影是一個表達自己的方式。」拍攝《董夫人》想表達甚麼?唐書璇坦言自己當年沒有想得很清楚:「但我聽昨日Tilda說,她們認為中國的吸引力,絕對不是現在的、已經西化的中國,反而是古代的中國。我的選擇是拍古代中國,而且是好鄉下和偏僻的中國。」

她說:「不知為何,我是一個非常愛國的人。」這種強烈的家國感受,與她年輕時離開出生之地香港,遠赴美國讀書有關(她原想修讀文學,但爸爸說「無人去美國讀中國文學」,使她轉修電影)。「在香港長大時,你不會意識到東方和西方之間的差異。但一旦你明白了,你突然意識到有很大分別,然後你會試着找出自己的立場。」愛國如她,亦因此從沒考慮過留在美國拍電影,而是執意回港。

當年香港電影業流行「七日鮮」製作(在十天內完成攝製以減低成本),《董夫人》的預算亦因而相當緊絀,後製階段遇到重重難關,而且初出茅廬的她人脈不多,連粗剪版本都是自己動手,「因為壓力太大,困難太大,我擔心真的會生出多一隻手臂,因為我需要更多手臂。」

幸好,後來遇到修讀電影時的教授,輾轉獲得美國名導演LesBlank等猛人幫忙剪接。最終電影大量應用破格剪接技巧,如重複動作、溶鏡、疊印等,令人折服。而戲中前衛的敘事方式與鏡頭處理更是突破界限。

劃時代敘事手法

其影響至深遠及國際,二○一八年英國導演MarkCousins製作紀錄片《女人拍電影:一部貫穿影史的新公路電影》,匯集全球一百八十三位女導演作品,剖析她們攝製電影的主題與技巧,而當中唯一一位香港導演作品正是《董夫人》,拆解箇中畫面,例如這幕董夫人織布:

「 現在她正在編織。

節奏、剪接和音樂似乎讓她著迷。

剪接就像是心理節奏的層疊。

那一觸、記憶、質感,幾乎是抽象的,

像是Mary Menken(美國導演)的紐約抽象主義 。

剪接加快了。

他。

他在她的腦海中。

她的思緒交織着。

剪接也在交織。

拼貼。

然後是另一種節奏,雕刻般的,蟋蟀般的,

剪接加速着,她的思緒和我們的思緒。

然後,她跑了。

三次相同的奔跑。

跳剪。

她的思緒多麼支離破碎。

多麼像被剪刀剪過一樣。

導演唐書璇、剪接師Les Blank和李朝宗

創造了閃爍、不穩定、一種狂熱,

最偉大的現代主義電影之一,最偉大的中國電影之一。

電影帶我們走進董夫人的腦袋、她的視角。

電影在視角方面非常出色。」

電影修復

M+前年起舉行「M+修復」項目,挑選九部香港新浪潮(一九七九年興起)電影進行修復工作,其中包括唐書璇的《董夫人》(一九六八年)。M+香港電影及媒體外聘策展人李焯桃在「M+修復」介紹影片中說明:「《董夫人》這套電影就是一個異數,它不是屬於新浪潮,但它是一個先行者。唐書璇她在美國讀完電影,拍一套劇情長片,自己集資,自己找各方面工作人員是好國際性的,包括印度攝影師、美國的剪接師、台灣音樂,演員香港和美國都有,拍一個古代的故事。」

《再見中國》了解時代問題 「 我不是反叛分子」

唐書璇透露《董夫人》上映後,接到很多荷李活電影邀約,但她一概拒絕:「我對我的國家非常關心,沒有甚麼比這更讓我感興趣的了。」她拍下另一套先鋒電影《再見中國》(一九七四年),刻劃數個內地知識青年在文革期間逃亡到香港的故事,電影由拍攝到上映都在內地文革十年間(一九六六年至一九七六年)。兩岸三地及後一度禁播此片。

她說拍《再見中國》源於她心中一個疑問:「文革剛剛開始,所有外面的人都好想回到中國貢獻自己,包括我自己,因為自己國家有一個很大的活動和轉變。那為甚麼我在香港見到很多(從中國來的)年青分子,他們想游水(偷渡)到香港呢?我覺得這是一個我好需要了解的問題。」她透過訪問大量來港者,去尋找答案。

答案是甚麼?「對我來說,我的所有看法是做人是充滿選擇,做人的一生最緊要的事情就是你去做選擇,所有選擇都不完美,每一個選擇都有它的好處和壞處,你會看到這件事。《董夫人》又是一個選擇,沒有一個選擇是完美,所以做人就是一個不停的學習。」

一九七九年,她移居美國,作風低調。而其實那一年她馬上就回到中國牽線,成就一套中美合拍片《Peking Encounter》,「英文劇本來的,因為荷李活有人想到中國拍電影,就找我幫他搭線,那我便回去看看,打電話問電影局⋯⋯很快便OK,通過了。真的是好奇怪的事,那邊意大利導演住在中國數年都未獲批准。所以我覺得中國實在是好明白,我不是一個反叛分子來的,它覺得我是一個好愛國的分子來的。到今日我都是,但是大家有不同的觀點。但是大家,中國不是屬於某一個人,而且這也是我的中國。」

兩套戲談香港現象 「我無睇過《暴發戶》」

拍畢兩套藝術電影後,唐書璇接拍了《十三不搭》和《暴發戶》兩套商業電影,探討香港城市現象,前者是十三個小人物故事,共通點都是和打麻將有關;後者是一個男人為發財上位終被女人愚弄的故事。唐書璇坦言這兩套「不是自己想拍的電影,但是因為別人幫助過我,為感激別人而拍的電影。」

她甚至說,自己從沒看過《暴發戶》完成作:「他不准我剪,咁我咪走囉,我完全沒看到後面他怎樣做。」唐書璇活得瀟灑,對於外界對她的一切謠傳與誤解,她一概不理,諸如維基百科寫她生於雲南,她冷笑:「咪由佢哋寫囉,鍾意寫咩就寫咩囉,係咪?我又唔care人哋寫乜嘅。」

在香港土生土長,比起英語,說廣東話更加自在。而時至今天,原來她每年至少回港兩趟,途經香港前往北京或中山,「曾經我以為自己會在中山養老,很多我們香港人,即是到了外國那些,都是要回來尋根。所以我年年都回來的,多數是去北京看畫。」不過,她亦深知自己成長背景異於普通香港人,她說得含蓄:「因為我住在郊外,在淺水灣長大。」

記者最後問她,作為先鋒導演,有沒有甚麼想對香港年輕電影工作者說?她果斷地說:「我又唔識佢哋。」若然是對我這位記者一些建議呢?「我覺得要學習怎樣慈悲,compassion。對別人的遭遇、對別人要有少少同情心,我覺得這是做人最大意義。太苦了這個世界,不是只有我們一個,這不是一個給我們享樂的世界,好多人過得好辛苦。我們要同情,要學習同情。」也要對自己慈悲?她否定:「因為有人比你更痛苦,那自己有甚麼需要緊張啫?」