【香港第一個女的士司機 】六十年代入行、持九種車牌 藝術家馮美華紀錄其烈性傳奇 無懼被男司機辱罵攔截:你想食我夾棍?我就cut返你轉頭!

「揸車,要膽大。我唔俾人食我夾棍㗎,你想食我夾棍?我就cut返你轉頭。」

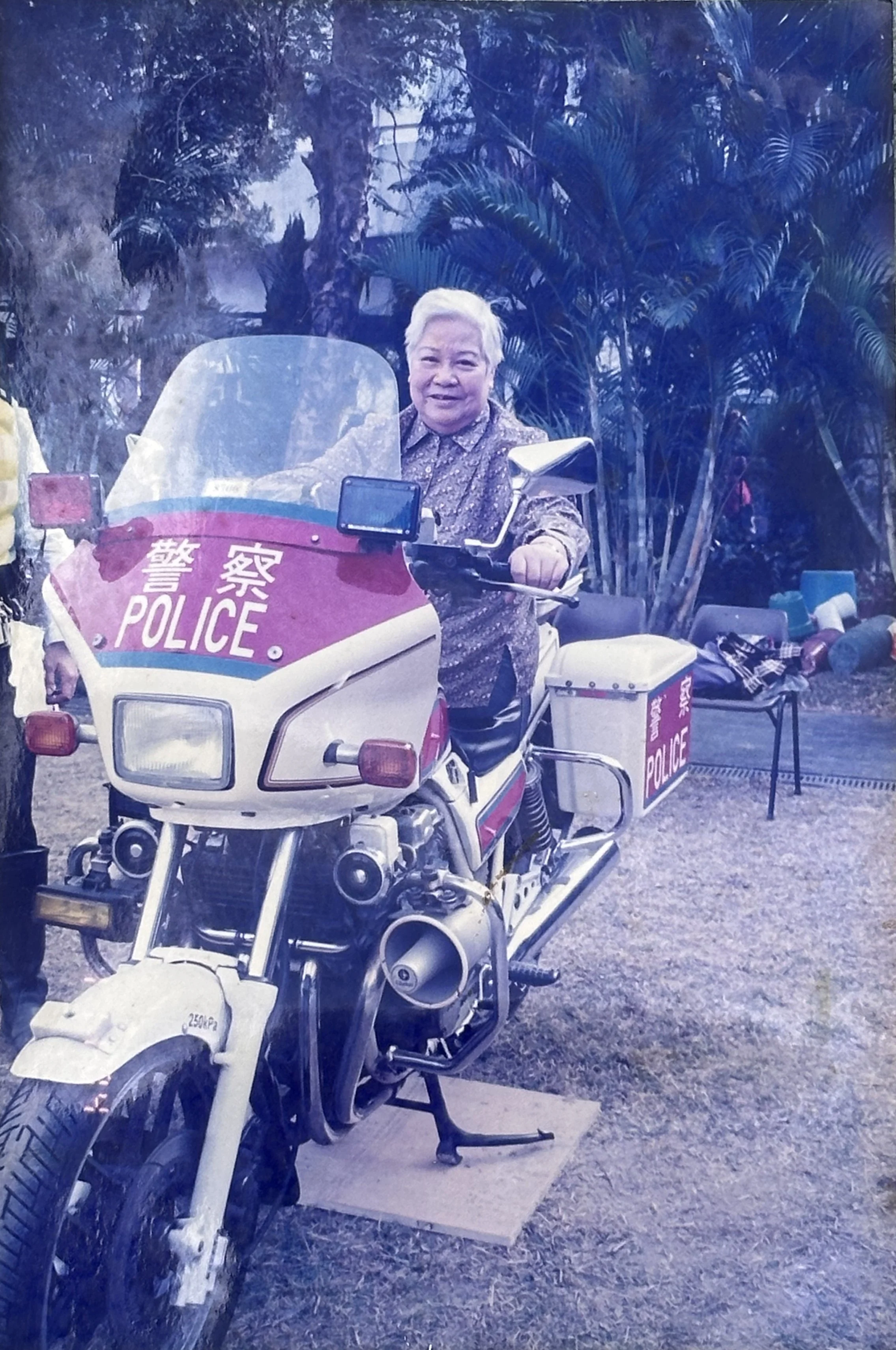

說此話的,不是「拒絕過海」的的士佬,也不是喜愛深夜競速的飛車黨。在鏡頭前自述的,是一名女子,一頭銀髮,身穿大眾祖母都愛穿的碎花恤衫。梁少娥,今年九十四歲,是香港第一位女的士司機*,一九六七年開始在路上奔馳了十幾年,創下了香港女性勞動歷史的里程碑。

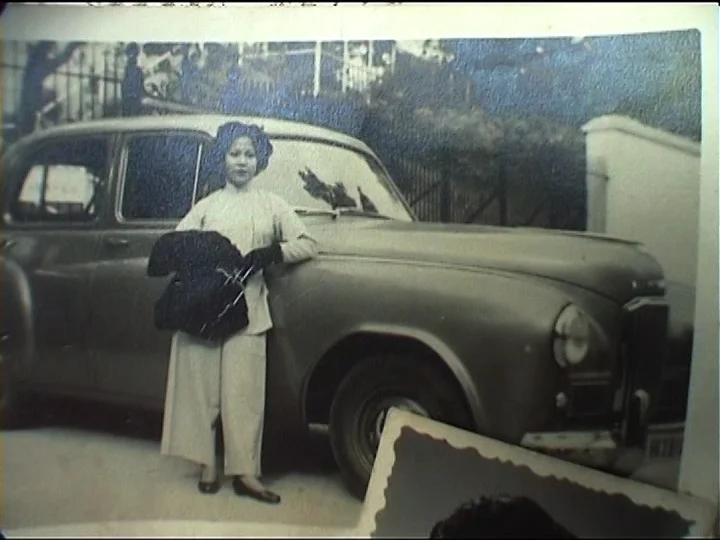

梁少娥自幼個性剛強獨立,努力扛起照顧家人的重擔。(馮美華。《花「飛」年華》,2001。M+,香港。圖片由藝術家提供)

梁少娥在男性與賽車的海報前自述往事,單在視覺形式上,已透現性別政治。(馮美華。《花「飛」年華》,2001。M+,香港。圖片由藝術家提供)

藝術家馮美華在二〇〇一年,拍下從未作公開放映的紀錄短片《花「飛」年華》,記下梁少娥、亦即是馮美華妹妹的奶奶的故事。影片裏,梁少娥的眼睛刷地亮起來,道出駕駛予她的速度、自由與激情。影片完成二十幾年,即將首次於M+舉辦的「亞洲前衛電影節2025」作公開放映。記者於是找上馮美華及妹妹馮美娟,一起補圓梁女士開的士前後的人生,拾起幾近散佚的歷史碎片。

直至今天, 有人仍慣稱「女司機」為「公路炸彈」。儘管根據外國數據,男性涉及致命事故及酒駕事件的比例皆高於女性。超過半世紀前,梁少娥已是港九第一位教車師傅,一共持有九種車牌,連貨車、保姆車等也懂得開。她正式在路上駕起的士、揚起沙塵與髮尾後,對她滿懷妒忌和敵意的男的士司機,才是名副其實的「公路炸彈」。他們有的無端以車在路上攔截她,有的則口沒遮掩地罵她「姣婆撈過界」。

梁少娥愛車,並在影片中分享她開過不少名車如MG、Cadillac、Volkswagen等等。(馮美華。《花「飛」年華》,2001。)

不過,梁少娥氣勢也不容小覤。一九六七年初,本港出現多宗勞資糾紛事件,的士行業也曾發起罷工。事件其後演化成暴動。當大部分的士司機停駛,但梁女士膽大心雄,車照開、客照接。馮美娟記得,當她奶奶面對難聽的指責如罵她「賣血」等等,她會回應道:「如果你這麼厲害,你現在去做,你敢不敢立刻去做? 」那些男司機只得悻悻地離去。

馮美娟笑說,奶奶的剛烈性格,可是在整個深水埗(梁少娥一家當時在該區住)都出了名的。梁少娥在影片中,也霸氣地說:「男女平等啊嘛。我就覺得,點解係要男人做,我哋啲女人唔可以做?而家都有女人做消防、揸飛機啦!」

⚡ 文章目錄

童年造就剛強個性

馮美娟說,梁少娥剛強的性格,可能是艱苦的童年所致。梁少娥在一九三一年出生,經歷過貧困及日本仔攻港年代。她上有一姐、下有四弟,但因她比其姐姐要強壯及大膽,所以自幼就擔起「長子」職責,照顧弟弟及家人。為了養家,她小時就幫媽媽在街邊擺檔,又曾跟爸爸徒步走路上中國觀瀾的礦場幫日本仔「打石仔」,腳踭磨得「起枕」。

梁少娥與兩名子女的合照。不知是否基因影響,兒子也熱愛車,年輕時更曾贏得單車公開賽冠軍。(圖片由受訪者提供)

但生活不盡是教人卑微的苦難。梁少娥在影片裏說,她自小愛車,才幾歲大已偷踩家裏的單車;有機會坐車就一定爭着坐車頭,看司機怎駕車。她當上的士司機,雖然一來是現實生計所迫,要幫忙養家;但亦是實現她長久抱持的熱情。在紀錄片中,她談起揸的士的往昔,說得眉飛色舞:「一陣又去咗元朗,一陣又去咗香港,非常非常開心」,又說:「到我而家唔做咁耐呢,我發夢都仲係揸的士嘅。」

除了駕駛,她更懂得修車、換軚。當這部生財工具出現故障時,她往往在車房留守通宵,跟技工一起夾手夾腳把車修好。此外,梁少娥的駕車技術也出色。她曾載上一個舞小姐,對方發現她手車又順又穩,便着她載她四處遊車河,才一程車,咪錶跳至一百二十元,在當年算是罕見的「大旗」。

不容被欺 但從不欺負人

馮美娟又提到,雖然奶奶會捍衛自己,不容別人欺負,但她絕不會欺負人。梁少娥在片中談到,曾載過可能因吸毒或喝酒引致神志不清的客人,她就寧願不收車資載他們回家。當年,部分的士司機會不時「戙旗」,在瞞取公司的情況下暗中接單,中飽私囊;但梁少娥從來不會,寧願多勞多得,賺取公司佣金。她在影片中說:「攞正個本心出嚟搵食,奉旨唔衰。你忠直未得囉!」

不過,這份工作也確實帶給她豐饒收入。梁少娥在一九六七年報章訪問中,曾稱她的月入達一千七百元,相比起六十年代初普通工人月薪約一百五十元至三百元、熟練工人四百元至一千元的水平,高出不少。她亦在紀錄片中分享,不少外國人見她是女司機,還會自學英文,都樂意付出高額小費。也因賺到錢,讓她不懼閒言閒語,家裏沒人當面指責她一個女人放下家庭出外搵食。「冇人可以話佢!因為佢賺到錢,都冇人敢得罪佢。 」馮美娟說。家裏的父輩親戚,更是慶幸有這樣的司機,可以為他們經營的雞鴨生意幫忙運輸。

退休後唯一一次駕車

今天的梁少娥已是九旬老人,居於老人院,記憶大多凋零。馮美娟記得,因梁少娥後來得到坐骨神經痛,於是在自己丈夫、亦即梁少娥的小兒子勸喻下,放棄馬路飛馳的日子。自此,她幾乎沒有再開過車,但一直續換各種駕駛執照。「其實她很不捨得的。」馮美娟說。

她唯一一次坐過奶奶的車、也相信是奶奶退休後唯一一次開車,就是她臨盆搭的士往醫院生產的時候。司機不懂路,奶奶忙不迭主動上馬,當起司機來,把媳婦和腹中的孫兒成功送到醫院。「我估佢嗰次好滿足的。」馮美娟憶述。平常若馮美娟帶她搭士,她也喜歡主動跟司機搭話,與對方談起自己的威水史,司機總會大驚說:「原來是師姐!」「她也會很豪爽,每次搭的士一定會給小費,是一點回饋,也尊重的士行業的人。」馮美娟說。

馮美娟亦分享道,奶奶即使已入耄耋之年,但思想一樣前衛大膽。她已交代後人,希望死後當大體老師,捐出遺體給醫學生解剖。「她覺得不過一副皮囊而已,死了甚麼拜祭、禮教的都不需要,就是要做這件事(當大體老師)。」

畫面裏的邊緣 對照不馴人生

馮美華是錄像藝術家、跨界別文化工作者,影像風格以前衛實驗見稱。她因到訪妹妹馮美娟的家,認識到她的奶奶梁少娥的威水事蹟。剛好馮美華當時任教中大通識課程,正要為指導學生而拍一些影片作品,便想到要拍下這位香港第一位女的士司機的故事。

馮美華特地在片中裁掉自己發問的聲音。梁少娥的聲音連接起來,聽起來就像無間斷的自述一樣。

一個拍實驗影像的藝術家拍紀錄片,自然不會受規矩制限。《花「飛」年華》跟一般新聞紀錄片的做法不一樣,沒有把被訪者放置畫面中間。亦由於發問者並沒有坐近鏡頭,因此梁少娥說話時目光投向一旁,眼神跟觀眾存在大段距離。

「她是看向(鏡頭)一邊的,是out of frame的,其實是很不ok的,如果你是為電視台工作電視台是會殺死你的!但那個是out of frame甚麼意思啊? out of frame當然是out of the norm,她在今天仍然是out of the norm的嘛,有多少人可以像她這樣,是吧?」馮美華說。

即使當時一名同在中大任教的香港電台紀錄片監製,很不認同她影片的風格,但她認為,透過確立異於常規的形式,觀眾才會覺察形式與內容之間的張力,挖掘意義。她希望觀眾會思考:「她跟哪些人說話?有哪些人會聽她?你站在這裏(鏡頭中間)就好像有人聽,站在那裏(鏡頭一側)就沒有人聽?你不就一樣聽?是吧?你一樣會聽的。你覺得更加有趣,更加篤眼篤鼻,為甚麼要這樣的?人們經常很注重那些傳統documentary的形式,但是我就覺得,這正正是我想推翻的東西。」

馮美華也不喜歡傳統紀錄片形式之中,有如上帝之聲般掌控真理的旁白,於是特地裁掉自己發問的聲音。梁少娥的聲音連接起來,聽起來就像無間斷的自述一樣。「這些(旁白、訪問者的問題)我都沒有了,只剩下一個女人自己去講,因為是需要她自己講的。」

斷裂跳剪 「棍波車」的男性快感

紀錄片後段,馮美華更把梁少娥形容她有多愛開棍波車的說話——「一慢呢我就轉返去三波,再慢呢我就轉去二波,如果斜路呢就跟住返一波就開車……」重覆跳剪四次,以營造一種駕駛的痛快感。

一九七六年的香港市區馬路景況(政府檔案處)

馮美華形容,此處的操作幾乎是把她「男性化」。正因某程度上,「波棍」、或開「棍波車」好像成為男人的象徵,強調梁少娥對棍波車的愛好,並用畫面營造「轉波」的快感,是對兩性定型的挑戰。也就如影片之

中,梁少娥自述對駕駛的愛好時,背靠的白牆上,掛着一張男子與賽車合影的海報,當中的性別政治也不言而喻。

「你要有人做第一個,做了之後就會有其他人去做,意義就在這裏。她不是英雄,但是她走出一步,跟着背後就會有其他人跟着,甚至做得比她好,那世界才會有改變的。不然永遠都會是由男性主導。」馮美華說。

儘管八分幾鐘的影片中,梁少娥臉上一直映出往昔光輝,但若馮美華有機會再訪問她,她會想問光束照不到的苦處,又是甚麼。她也會想問,梁少娥退休後幾乎完全放棄開車這個愛好,又是為了甚麼?是因為若我們把所愛的變成終日奔波的生計,最終也會灰飛殆盡嗎?

影片英文名字是In the Mood for Life,結尾也以梁少娥一句「為生活囉」作結。馮美華覺得這樣安排好有趣,好像是影片前面把熱情都吐盡傾瀉後,回歸一個平平無奇的出發點,也好像細縫迸裂漏出一道光,照見了我們不太看得見的苦痛。

*一九六七年四月二十六日《工商日報》曾刊出港島首名女性的士司機梁少珍的報道,惟無從考證梁少娥與梁少珍的入行日期孰先孰後,僅知兩人皆於一九六七年入行。