編按:由創不同主理的專欄「社區創新智庫」,一直期望以創新思維探討社區議題,提出社區實驗,帶來新點子和新想像。由本月開始,本欄邀得致力於推動社會創新的機構好單位(Good Lab Foundation)聯乘撰文,以探討較宏觀的議題,點出社會創新如何促進跨界的創新和正面改變,提供更豐富的內容。本欄亦由逢每月的第二周刊登,更新至逢每月的第二周及第四周刊登,敬請讀者留意。

「創新」觸及各行各業,能夠帶動社會變得更公平、令人民有幸福生活及多元機會的創新,就是社會創新(社創)。在此欄目,我想以後同大家講社創的正面影響和更多的故事。

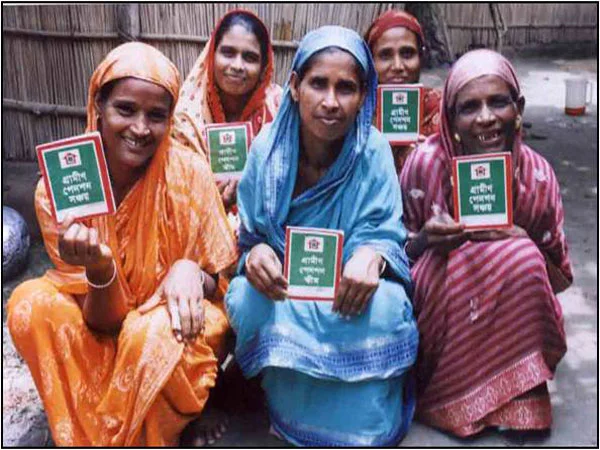

諾貝爾得獎者、孟加拉的尤勞斯教授創辦的「窮人銀行」格萊珉銀行 Grameen Bank,是最具影響力的社會創新例子。一般銀行絕不會借錢予目不識丁,也沒有抵押品的鄉村婦女。這銀行卻很奇怪,專門向婦女招手,提供微型貸款,讓她們自力更生,有本金去做些鄉村小生意。

銀行專門服務貧困者,九成多客戶是女性,拿到貸款後,她們有義務參加學習圈,與相同背景的借款者互相扶持和打氣。她們定時繳付利息;還錢後,可加碼再借。銀行也會鼓勵她們為孩子上學而儲蓄,幾十年下來,千萬家庭得以脫貧。這個信任窮人的營運銀行模式,被很多發展中國家仿傚。

最令人驚訝的是,格萊珉銀行幾乎沒有壞帳,婦女都很有責任感,感激銀行的信任,一定還錢。

每個社會都需要社創家。香港或不用微型貸款,但面對其他痛點,譬如要有創新的房屋類別去提升劏房戶的居住環境,香港也出現了具承擔的社創人。「要有光」背後的理念是連結有空置單位的業主及住在劏房的單親家庭,透過入住較適切的居所,讓他們盡快自立,孩子有更好的成長環境。光房的社會企業理念被賞識,深井一整幢空置宿舍變身為劏房戶的「光屋」。

要有光利用「共享」意念,善用和活化空置單位,現已擴展至青年光房了。在公與私之間的「社會房屋」也受到政府的重視,及後的短期社會房屋政策,相信也參考了光房的意念和設計。以前的房屋政策只講硬件和尺數,光房的創新是視居民為「人」,透過社群營造,令住戶都能參與,為自己建立家園,爭取向上流動,也為社群重塑新的鄰里互助關係。

現今世界千變萬化,政經局勢波譎雲詭,人人都說AI會取代好多工作,貧富懸殊或會導致更多「輸在起跑線」的下一代。我遊走世界各地,看到了社創帶來的正面影響,更相信我們在此急變時刻要繼續培育社創家,讓他們發揮實驗精神,並與科技結合,為我們的社會問題帶來更創新的解決方案。