「支持本土」大概是所有行業的口號,甚至連香港政府都著意推動「再工業化」政策,期望復興「香港製造」的威名。回溯工業發展史,香港製衣業曾經為這個城市贏得「亞洲四小龍」美名,不少國際品牌喜用香港工廠進行代工生產(OEM, original equipment manufacturing),價廉物美的成衣質素,深得Marks & Spencer、Hugo Boss、Polo Ralph Lauren等品牌愛戴。有着輝煌的這「舊史」,不難想像「時裝」將會是官方聚焦發展的重點產業之一,期望可以make Hong Kong great again。但「時裝」跟「製衣」有着明顯卻很容易被人忽視的差別,就像代工生產與原裝設計生產(ODM, original design manufacturing)的概念根本天差地別—當中「設計」二字正好說明一切。

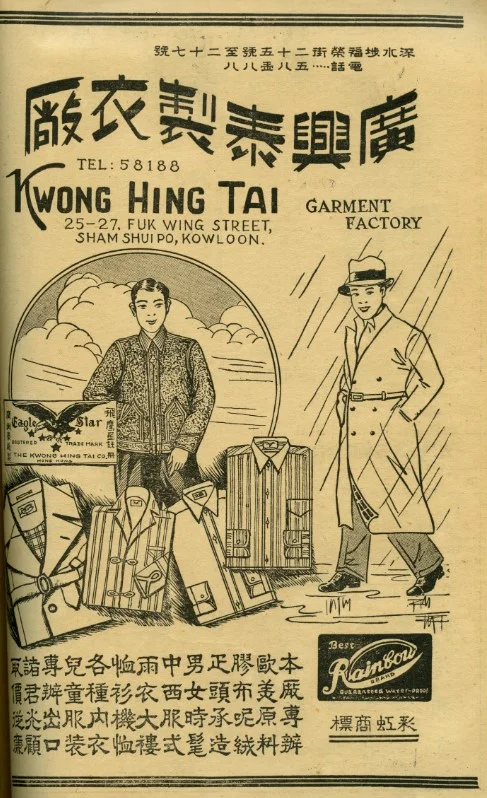

香港出口的港產恤衫會創立商標,例如「廣興泰」的「飛鷹牌」

設計本身蘊含「設想」與「規劃」的概念,簡單來說是”make it work”的過程,放在時裝的脈絡卻有所不同,除了要想像穿衣的人穿得舒適,更要穿得漂亮,迎合某種時代潮流。如此,在設計的實用之上,又加上了美學的要求。很多人常說「時裝識條鐵」,到底仍是設計師將(主觀的)美感凌駕服裝的可穿性之上,把自己視為藝術家多於設計師。別誤會,並非想打擊一眾設計學生追求創意的理想,但放在理想之前是麵包。近年Robert Wun在國際時裝界橫空出世,一季季充滿天馬行空的高級訂製服吸引着國際級的天王天后,自然也燃起業界後進的野心。且不說多少年來香港時裝學府畢業的人裏有多少個萬中無一的Robert Wun,你可知道一個來自亞洲地區的設計師,若想自家品牌跟壟斷時裝市場的歐美集團競爭,需要花多少倍的努力,需要構想多少更實際的方案,需要開拓多廣闊的眼界,才能走到今時今日的地步?

如此一來,「品牌」又是另一個時裝界永恆的議題。這個keyword比「設計」更玄,不只是「因為那個牌子的服裝剪裁好質素佳所以有人會花大錢買」的邏輯,就是一種「無論那個牌子的服裝長得多醜多難看總會有人花大把現金買」的謬論,一種近乎玄學的神秘力量。Love it or hate it,在業界中充滿爭議的Damna Gvasalia正是「玩弄」品牌概念的好手,或許他手下的Balenciaga已與Cristóbal Balenciaga的優雅背道而馳,但你總不能否認他為品牌注入起死回生的改革。這種極致和破舊立新帶來的經濟效益,似乎在香港暫未看到。或許近年仍會看到如YMDH這種試圖塑造「港式迷因」風格的玩味風格,但香港的時裝市場距離接納(名牌以外的)「荒誕」品牌設計,仍有一段不短的距離。

香港不乏穩打穩紮的優秀時裝品牌,從轉戰細緻針織工藝的Modement、翻轉新古典主義(neo-classicism)的Demo、以前衛科幻感闖出名堂的Kit Wan等。大概香港時裝的優勢,本就在人,而非虛幻的建制或empty promises。