讀到西西寫電影的文章結集成書,固然喜出望外,但沒有想到這一結集,便是上中下三冊。書展期間收穫上冊,才知道中下冊不是同期有售,不無丁點失望,但是打開上冊,又一個驚喜出現眼前。

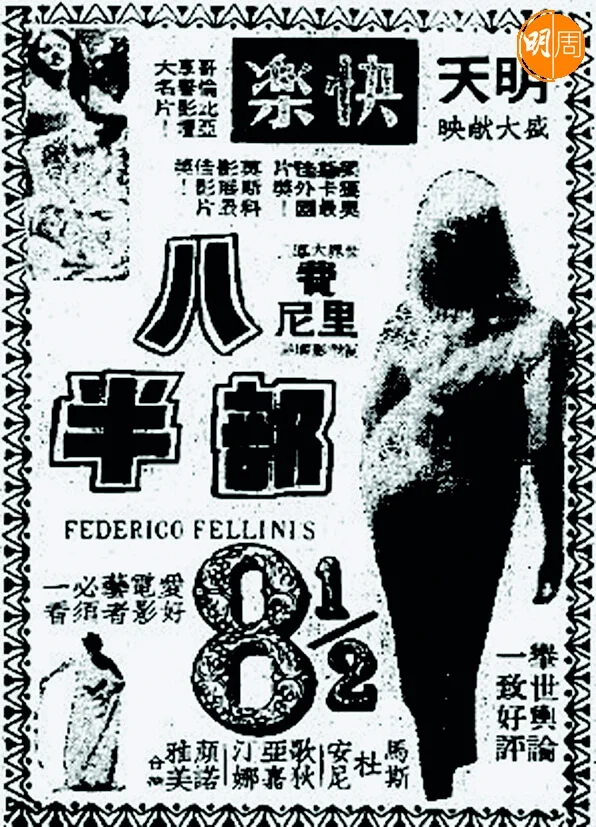

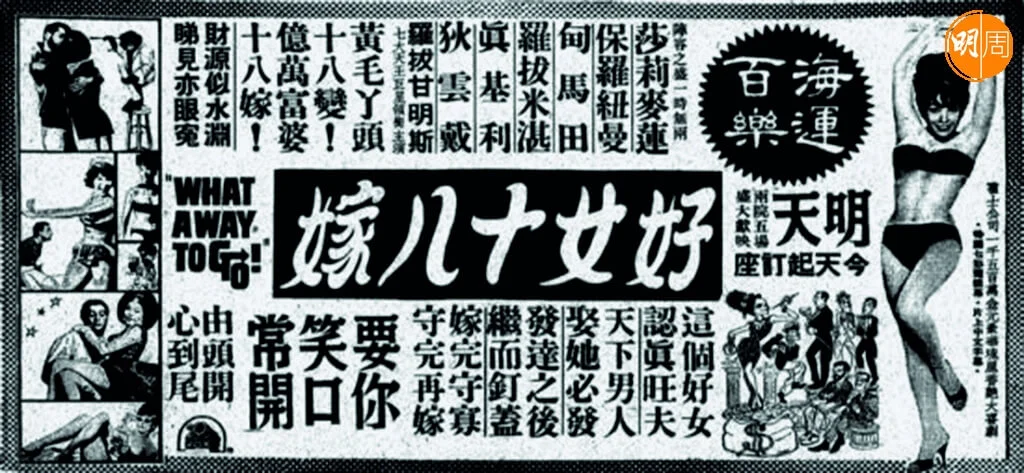

那些久遠年代的報章電影廣告,那些湮沒在都市更新中的戲院神話。

還有造福老好影迷癡心的鈎沉:西片的港式譯名。

《西西看電影》上冊收錄她在《中國學生周報》、《新生晚報》發表的過百篇短文。前者的專欄叫「電影與我」,後者是「開麥拉眼」,所談論的電影,佔大部分都是在大人口中聽聞,或長大後才有機會目睹的「名作」,數不勝數如《魂斷奈何天》原來是《The Diary of Anne Frank》(一九五九)、《劫後昇平》原來是《Judgment at Nuremberg》、《玉女風流》原來是《One, Two, Three》(同為一九六一),《誘惑》原來是《Boccaccio ’70》、《情場浪子》是《All Fall Down》(同為一九六二)、《靈肉思春》原來是《The Night of the Iguana》、《血印》原來是《The Pawnbroker》、《虎俠》原來是《The Appaloosa》、《喋血凌霄閣》原來是《Have I the Right to Kill?》(同為一九六四)。

另一些,如《港澳渡輪》(Ferry to Hong Kong)(一九五九)、《朱門蕩母》(Phaedra)(一九六二)、《偷渡金山》(America America)(一九六三)、《風流薄倖人》(Bluebeard)(一九六五)皆是第一次「邂逅」,也很特別的有《吃南瓜的人》(一九六四)搖身一變成《太太的苦悶》,以及《天涯一美人》,英文名是《Girl with a Suitcase》(一九六一),與鄭裕玲在一九七八年領銜主演的單元劇《過埠新娘》同名。

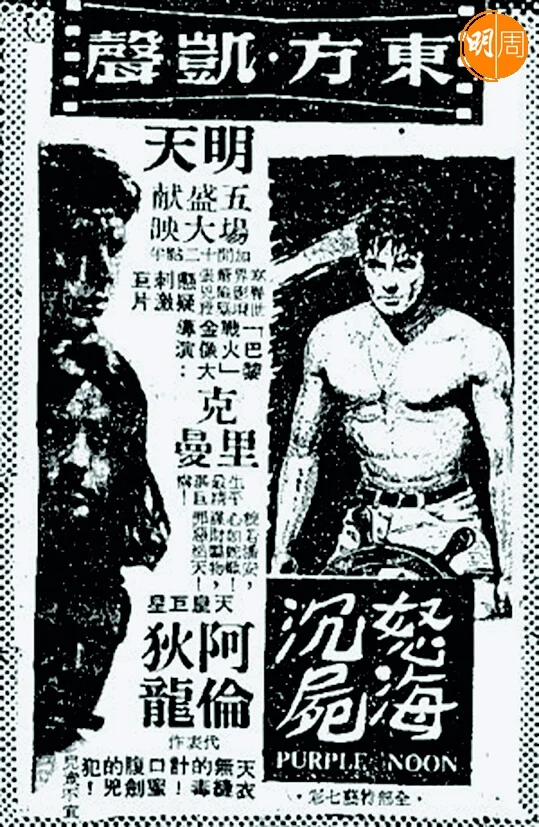

至於戲院,香港島銅鑼灣的利舞臺與九龍尖沙咀的樂宮連成一線,《苦海奇人》(The Miracle Worker)(一九六二),《牧野梟獍》(Hud)(一九六三),《夢斷城西》都曾在那裏留下足迹。另外兩家港九聯袂的影院是灣仔東方與旺角凱聲,《怒海沉屍》(Purple Noon)(一九六○)便是在彼處登陸。旺角的文華與銅鑼灣的明珠放映柯德莉.夏萍的《戰爭與和平》(一九五六)應是重映而非首映,因為該篇西西的影評寫於一九六四年,彼此為鄰的翡翠明珠尚未開張。還有港島樂聲和旺角的百老滙,油麻地的普慶與灣仔的國泰,旺角的新華與銅鑼灣的豪華,中環的皇后與西環的平安,毫無印象是大華與麗都,大堆頭的是倫敦、百老滙和國賓。

西片戲院在我的小時候以「樂宮」最名副其實,「娛樂之宮」並非枉得虛名,它就是氣派十足,美輪美奐,而且走不遠便有餐廳「樂宮樓」,當年最早吃到的北方館子,一處是它,一處是轉角的悅賓樓,多是因為看電影才吃到的佳餚。

光是插圖,《西西看電影》已讓人回味。