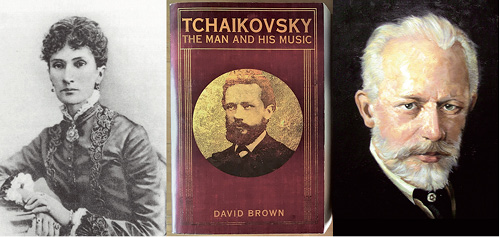

一八七六年,俄國鐵路大亨的遺孀Nadezhda von Meck向知名作曲家柴可夫斯基作出了一個不情之請──把他的幾首大型樂曲改編成鋼琴和小提琴版本,讓她得以在家裏私下練習。柴可夫斯基很慷慨地答應了。Nadezhda寫信向柴可夫斯基道謝,並且大膽地表達了對他的仰慕之情。她坦白地表示,雖然很想跟作曲家見面,但卻感到遲疑,好像越是為對方而着迷,便越是害怕直接的交往。她完全不在跟偶像說話的狀態,希望對方諒解。她情願隔着距離去想像他,去聽他的音樂,在音樂中跟他合而為一。這幾近一篇愛的宣言了。

一向非常重視隱私,傾向離羣索居的柴可夫斯基,這樣回答說:「我完全明白你的精神氣質的特異之處。我一直感興趣的,是你的道德性情跟我的本性有許多共通點。可以肯定地說,令我們氣味相投的原因,就是我們其實是同病相憐的人。我們生的這個病是『人類憎恨』──但我們的人類憎恨卻是很特殊的種類。它根柢裏沒有半點對人的仇恨和蔑視。受這個病困擾的人絕不會被身邊的人的機關計謀所傷害;相反,他們害怕的是幻滅,是伴隨着親密關係而來的理想的失落。」

由此,兩人開展了長達十三年,超過一千封書信往還的隔空交往。後來Nadezhda不但贈予柴可夫斯基豐厚的每月贊助費,令他可以辭去音樂學院繁瑣的職務,專心一致地創作,還邀請他住在自己於烏克蘭Brailov的別墅,讓他可以在遠離塵囂的鄉間,盡情投入他的音樂世界。這份長期贊助對作曲家來說具有決定性的影響,幫助他寫出了音樂生涯中的許多傑作。更有意思的是,真如他們當初所言,兩人在多年間只面對面碰見過一次。當時柴可夫斯基離開別墅去散步,在路上恰巧碰見了Nadezhda的馬車。兩人呆在當下,尷尬萬分,不知如何是好。音樂家脫下帽子微微點頭,而女富商則幾乎要暈倒在馬車上了。他們始終沒有直接說過半句話。

Nadezhda的夫丈是俄國鐵路實業家,一八七六年去世,留下她和十三個子女。Nadezhda也不是普通家庭主婦。她在餘生中除了照顧家庭,打理丈夫留下來的商業王國,還有餘裕玩音樂(她家中有一個私人樂團,高薪聘請傑出的演奏家陪她練習,當中包括年輕時的德布西),以及跟俄國當代最知名最偉大的作曲家柴可夫斯基維持「柏拉圖式」的關係。柴可夫斯基比Nadezhda小九歲,是個盡力掩飾自己的性傾向的同性戀者,有過一段短暫而下場悲慘的婚姻。事實上,Nadezhda是不是真的如她最初所說,完全不渴求跟偶像有親密接觸呢?看來並不盡然。可惜神女有心,襄王無夢。作曲家除了以音樂回饋對方,並不打算付出任何個人感情。兩人之間的精神(音樂熱情)和物質(金錢資助)關係,成了唯一的理想的可能性。

我感到耐人尋味的,是柴可夫斯基在最初的回信中提到的「同病相憐」的「病」。他用的是”misanthropy”這個詞。”Misanthrope”來自古希臘語的misos(憎恨)和anthropos(人),意思即「人類憎恨者」。可能這個譯法太拗口,於是一般譯作「厭世者」或者「憤世者」。我覺得「厭世」或「憤世」不太準確,因為「厭世」或「憤世」可以有很多原因,未必一定由於對「人類」本身的不滿而來的。比如說,人也可以因病而厭世,也可以因政治上的不滿而憤世。Misanthrope一定是針對廣義的人類,對人類的本質(而不是個別的人或人羣)有極度的不滿甚至憤恨,而產生的一種心態。但柴可夫斯基卻又說,他(假設也包含他的仰慕者Nadezhda)對人並沒有仇恨和蔑視,那這種特殊的、病態的「人類憎恨」是什麼一回事呢?

也許柴可夫斯基的意思是「人類憎恨」的一個溫和或弱化版本?也即是對人類天性的本質上的不抱幻想?所以他才認同Nadezhda所提出的,雙方保持遠距離的接觸,是維繫彼此的美好形象的唯一方法。所以他才急不及待地承認,如果對方深入認識他的話,她夢想中的音樂家與個人的完美對應和結合,將會全盤破滅。也許我們不必認真看待柴可夫斯基的話。他搞出個什麼「同病相憐」和「特殊版人類憎恨」,只不過是為了一方面奉承這位尊貴的仰慕者(當時還未成為他的金主),一方面確保對方不會有任何「非分之想」。他畢竟是個女性懼怕者(如不是女性憎恨者,misogynist),他後來和女學生Antonia的婚姻完全是個錯誤,令他瀕於精神崩潰。很大程度上,是Nadezhda的精神和物質支持救了他。

事實證明,柴可夫斯基是誠實的,只是他未必自覺到。十三年後,Nadezhda因家族生意困難,終止了對音樂家的贊助,也終止了雙方的通信。柴可夫斯基大受打擊,口頭上說理解對方的苦衷,背地裏卻向他人抱怨受到了不公平的對待。他認為Nadezhda的決定不但無情,而且殘酷。他不能相信心目中的理想女神會是如此的善變,令他的自尊心受到嚴重傷害。他這裏說的想像與真實的差別,跟當初所說的沒有兩樣,只是現在變成了對對方的指責。事實上,他尖刻而忿忿不平(甚至是忘恩負義)的言辭,也在在證明了真實的自己的確不如想像中的自己那樣的高尚和胸懷廣闊。他對人性的本質感到懷疑和厭惡,也因此是有道理的。

證據顯示,晚年的Nadezhda其實還受到健康問題的困擾,但她沒有告訴柴可夫斯基。她極可能一直在暗戀着他,但經過了這麼多年,對方還是以堂皇的說辭把她拒之千里,她為此感到身心俱疲。她很不幸地觸及到一個真相──真正的藝術家不可能不同時是一個人類憎恨者。