一百四十年來,有大約二百位修士先後來過香港。

「1860年初,本地天主教教會發現有必要進行教育工作,於是開辦聖若瑟書院,1875年又千方百計請來喇沙會的修士。」第一批只有六人,「初時供澳門葡籍天主教教徒就讀,後來中國人有興趣,也可以入讀,漸漸演變至今。除了牧師、神父、主教,香港還有修士。像修女一樣,在香港只剩下幾位,還堅持集體生活,放棄本名,全心專注辦學工作。

百德修士(Brother Patrick)是其中之一。他年近七十五歲,於1964年來到香港,被指派到聖若瑟中學當教師,二十九歲就當上校長,到中大學習兩年廣東話後,1990年轉到喇沙中學當校長,退休後任校監,現仍居於校舍,負責編纂雜誌 《Gateway》,整理喇沙會歷史。

⚡ 文章目錄

日本侵華時期的修士

在他們古板嚴肅的修士袍之下,是一具具有溫度的血肉之軀。

談到學校修士的古仔,百德修士頓時眉飛色舞,連語調都被過去的風雨沾染,變得柔軟不已。

二戰時,日軍侵華,兩校修士被疏散到馬來西亞,有些取道中國去了越南,也有些去了緬甸的喇沙會中學。戰爭中的修士,命途多舛,其中十六名修士在馬尼拉被殺,成為殉道者。

他整理資料時發現很多值得一記的事。雅各伯修士(Brother James Dooley)二戰時正好在馬來西亞學校裏執教鞭,忽然連同八九位修士,遭日軍逮捕,在田裏罰站,對面是一排中國人,日軍先將中國人綁起來,鞭打、毆打,最後射殺。日軍宣布:「這就是你們的下場,you are the next !」豈料一輛軍車停下來,步出高級軍官,一來就大聲問:”Who are they? Catholic priest?”他們連忙答是,軍官隨即揚了揚手,示意將他們鬆綁。修士險死還生,但沒有人知道軍官為什麼要放過他們。

同一時期,又有一班修士在叢林中紮營流放,整整三年,飽受蟲患,形銷骨立,其中兩位死於登革熱,巴特利修士(Brother Patricius O’Donnovan)捱過非人生活,偷偷寫下日記,避過日軍耳目,戰後出版回憶錄,用苦中作樂的語調記下當年掙扎求存的生活點滴,就像電影《一個快樂的傳說》的父親用幽默的方法來「解讀」集中營的殘酷現實一樣。

「活過戰亂的修士,所有人都有極佳的幽默感。」

日佔時期,聖若瑟中學被日軍改為研究所、監獄等軍事設施,有三位修士留下來,卻沒有日軍糧票,靠鄰舍施捨度日。對面開了一間日軍學校,有一名修士竟與侵佔校舍的日本人校長發展出一段非比尋常的友誼,上至天文,下至地理,無所不談。「大家都體諒他要保住校舍,我猜測其實有好多好多受良好教育的日本人是被迫參戰。」

(上行左起)艾瑪修士(1873-1945)為建造書院殫精竭慮;加斯恩修士曾到英國國會陳情,要取回書院;畢列登修士(1914-1998);(下行左起)保祿修士(Brother Paul O’Connell)是二戰時在香港的三位修士之一;嘉士美修士任校長期間死於心臟病;賀文修士戰後特地重回當年避禍的馬來西亞叢林

修士與香港教育

每一位修士,在百德修士口中,都是性格巨星。

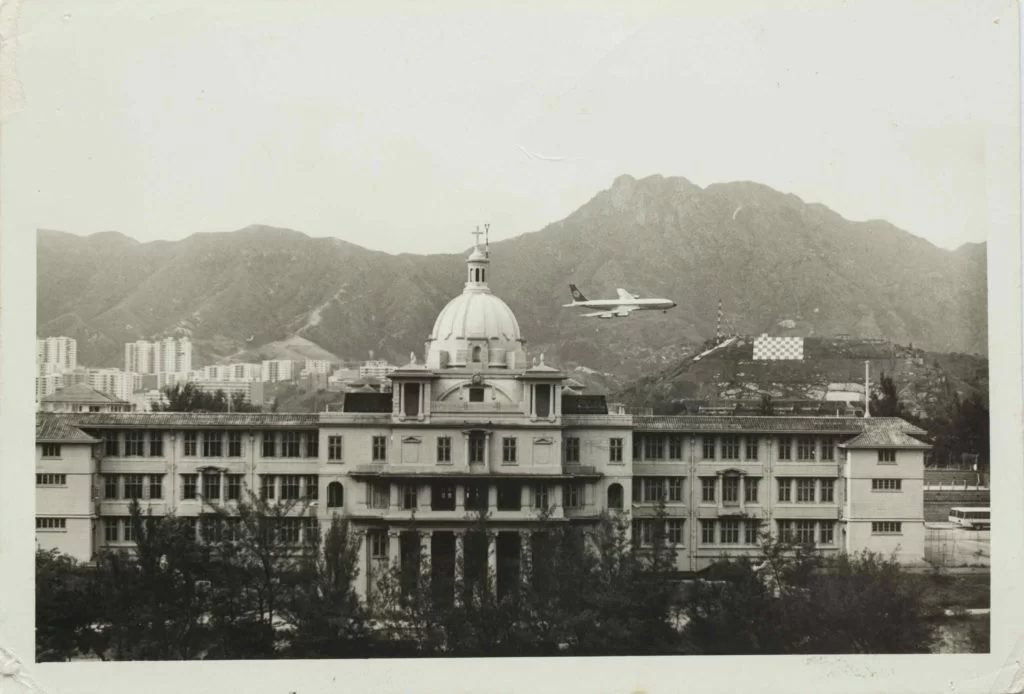

艾瑪修士(Brother Aimar Sauron)是一個做事風風火火的修士。1918年汕頭發生七級地震,香港受到波及,書院屋頂倒塌,只好借用德國俱樂部,解燃眉之急。他每天到九龍四出物色合適地皮,最後看中界限街以北一幅較便宜的用地,馬上花了12萬港幣買了下來。建築風格如法式寄宿學校,有宏偉的圓頂;怎料二戰後三年,竟惹來英軍垂涎,被徵用作軍事醫院,明明說好徵用一年半,結果一借不還,喇沙師生被迫在漏水的木屋裏上課,當中竟包括李小龍,這是後話。

喇沙書院舊校舍

加斯恩修士(Brother Cassian Brigant)是一個據理力爭的修士,更是學校的守護者。他屢次上訪英國議會,又在本地報章口誅筆伐,終於逼使英軍歸還校舍。奈何多年沒有維修,1977年,校舍需要重建,忍痛把地皮讓給李嘉誠,換取建造新校舍費用,舊校舍變成今天的碧華花園。

至於造型最獨特的修士,要數1957年的校長畢列登修士(Brother Brendan Dunne),百德修士對他的評語為「非同凡響」。他總是咬着一根煙斗,亂丟火柴,而且是出名的「吹水王」。犯錯的學生踏入校長室,輕輕告誡”better not do it again”,然後就聊天,天南地北,請吃糖果,甚至分享手裏的啤酒。奇怪的是,學生竟少有再犯。百德修士評價這位修士校長時說:「太好人是他的弱點。」但接着又說:”Kill them with kindness”;可見好人未必是弱點,反而是一件武器。

1957年的校長畢列登修士

問修士的教學心得,百德修士說:「教懂一句句子,再教懂寫一個段落,一次又一次,直到學生寫好為止。」這個教學心得,代代修士相傳,至今不變。

當然,好人遇上劣徒,可能真的「無符」。李小龍當年就讀喇沙,常常打架,被當時校長逐出校,但他仍常常回來探望,仍然自稱喇沙仔。「想是患了過度活躍症。」百德修士語帶同情。喇沙知名的學生很多,比修士校長都要知名,如白先勇、黃霑和曾俊華,對修士來說,”They are boys no matter what.”

提到教育,對學校後來發展影響最大的,可能是賀文修士(Brother Herman Fenton),他是一個「擇善固執」的人,最厲害的地方是「左耳入右耳出」。百德修士指出,若不是他固執,不顧當時校內反對,六十年代窮人就沒有讀夜校的機會,他又排除萬難開辦陳瑞祺(喇沙)小學……

修士故事說不完,值得一提的,還有1949年共產黨執政後,由東北逃到香港的Paul Sun修士,建立了聖若瑟英文小學和中學;還有艾瑪修士聘請的馬來西亞教師,開辦了華仁書院,專門收香港本地學生……

修士在香港扎根,漸漸枝葉繁茂,組成一個巨大的教育網絡。

每天為逝者禱告 每天念記同袍

喇沙會修士聚居在喇沙書院和聖若瑟中學,過着集體生活,規律平板。每天早上4點多起來祈禱,一同吃早飯,精神好會到校門前跟學生打招呼,然後進行教學工作,午餐後待在房中直到兩點鐘,5點多就吃晚飯,早早休息。

「像化石標本。」百德修士大笑說,沒有人像他們這樣生活了。什麼都共同分享,所以 根本不需要個人戶口。百德修士直到要領取生果金,才第一次申辦銀行個人戶口。喇沙書院頂層一度住滿修士,如今十室九空,只有數間住了修士,有種寂寥感。兩校以往加起來共有近三十位修士,現在只有九位,每校只有一兩位修士仍然活躍。許多修士,離世後埋葬在香港天主教墳場。

1977年9月3日,百德修士見祈培修士(Brother Gilbert)缺席了晨禱會,於是跟另一位修士跑到房間裏找他,推門一看,裏面是一具冷冰冰的屍體。原來祈培修士昨晚心臟病 發不治。那是他第一次直面修士離世,之後活過一年又一年,在喪禮上送走一位又一位修士。他們活着,不是為了自己,而是為了更崇高的目的,他們連自己的家鄉也放棄了,死的時候都在他們服務的異國。人總有一死,「我仍然非常想念他們。」

幽暗的小聖堂內,他跪着虔誠禱告,修士祈禱手冊內詳細列滿曾在香港服務的喇沙會 修士的生辰死忌,書簽印着十多年前他過身親弟弟Tierney的生平。他每天為在天國的先行者禱告,行禮如儀。 「他們永遠長留我們心裏,」百德修士眼泛淚光:「每一天。」

追蹤 是一種思念

研究歷史是百德修士緬懷過世弟兄的方式。2002年,編纂雜誌《Gateway》,想談修士故事,才驚覺:史料呢?

「你知道單身男人住在一起,就只是忙於工作,最多互相嘲弄取樂。」於是從頭搜集資訊,反而發掘出朝夕相對也未曾提過的故事:從逝去的修士護照上發現本名;從遺物中一本小冊子,發掘出雅各伯修士在馬來西亞被囚禁的故事;遺留的照片中可見修士多才多藝,巴特利修士既是詩人,又是樂手,同時喜歡研究香港的動植物生態,還留下一本本相關的剪報和手記……

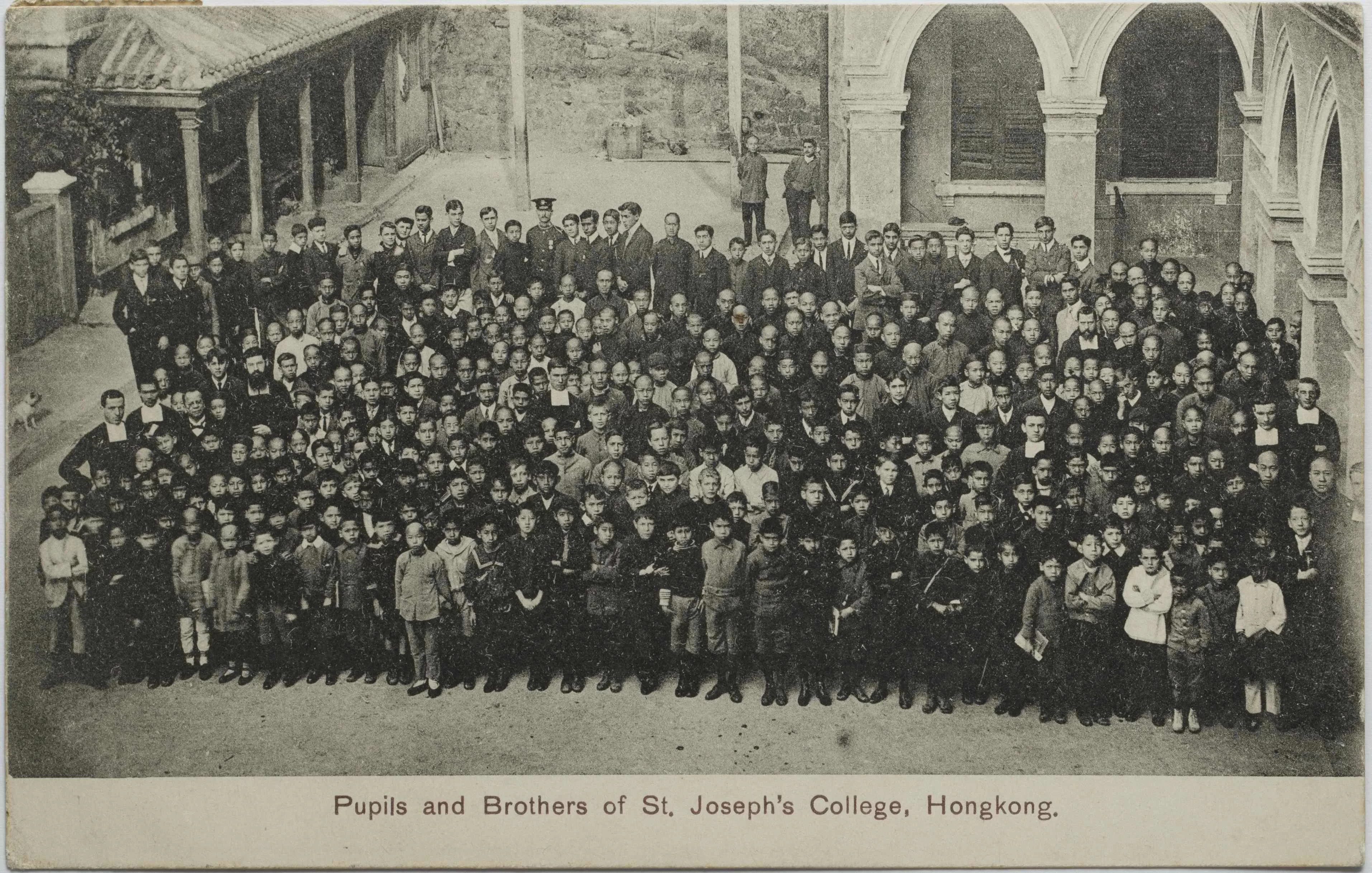

他偕同教師譚健國花了十年時間,埋首整理,從房裏堆積的一疊疊資料,逐個爬梳、分類,至今累積成一個個大型檔案櫃,裏面藏有超過二千份文字紀錄和五千張老照片。以往沒有保育意識,許多遺物被丟棄,他四出尋訪,不惜飛至馬來西亞等地,訪問還在生的人作口述歷史,詢問每個人有沒有保留以往修士遺下的物品。最早的照片,可追溯至聖若瑟書院1909年的大合照,是舊生專誠從外國小型拍賣會上競購回來。

「每次喇沙舊生聚會,常常話當年,原來他們對歷史也有同樣的興趣,結果一呼百應。」百德修士說,舊生聚會老是細數哪年被哪位修士教過。「他們的歸屬感很強,渴望感到是”a part of the whole”。

「在過去一百四十年,我們非常受眷顧(blessed),被指派坐飛機到香港,所有人都對我們這麼好。

「我不害怕離開這個世界,經過太多喪禮,已習以為常,最傷心是沒有接班人,過去三四十年,一直沒有人接替死去的人,很少人想當修士,專注教育工作。」他一直為學校傳統的存續擔憂,「修士的正面存在 (presence)對學生非常重要。」

逝者如斯夫,不舍晝夜。

當修士慢慢消失……

發展國家願意做修士的人愈來愈少,以往的修士來自法國或愛爾蘭,現在也有從菲律賓來,許多修士不出國,寧可先顧好本土教育。喇沙書院在2004年打破建校傳統,有了首位非修士校長,2010年再獲指派賀敬修士(Brother Steven Hogan),任職校長六年後回到澳洲。

「倘若有朝一日,沒有修士的一天來到,我只希望經過一百四十年的努力,種子已經播下,總有些東西能夠留傳下來。」百德修士說。

翻出一段軼事,以往彭亨利修士(Brother Henry Pang)住在大門旁的房間,人人叩門,皆誤認他為菲力士修士(Brother Felix),後者過身,曾幽默一言:「如果要為他寫一句碑文,我會寫:Brother Felix is not here, he’s upstairs.」

從地上來,從天上去。

(舊照由喇沙會提供)