於變幻無常的浪潮,總渴想抓住一點不變。譬如一種態度、信仰,或者並肩而走的人。

關於變與不變,像本地音樂組合per se的Sandy和Stephen。他們由全英文專輯,到唱作廣東歌,過往誦唱生死命題、歷史大哉問,近幾年目光被環境遽變猛然拉回現實,唱出〈純孩兒〉的讚歌,許下〈不日之約〉,如今更迎接「末世凶兆」。

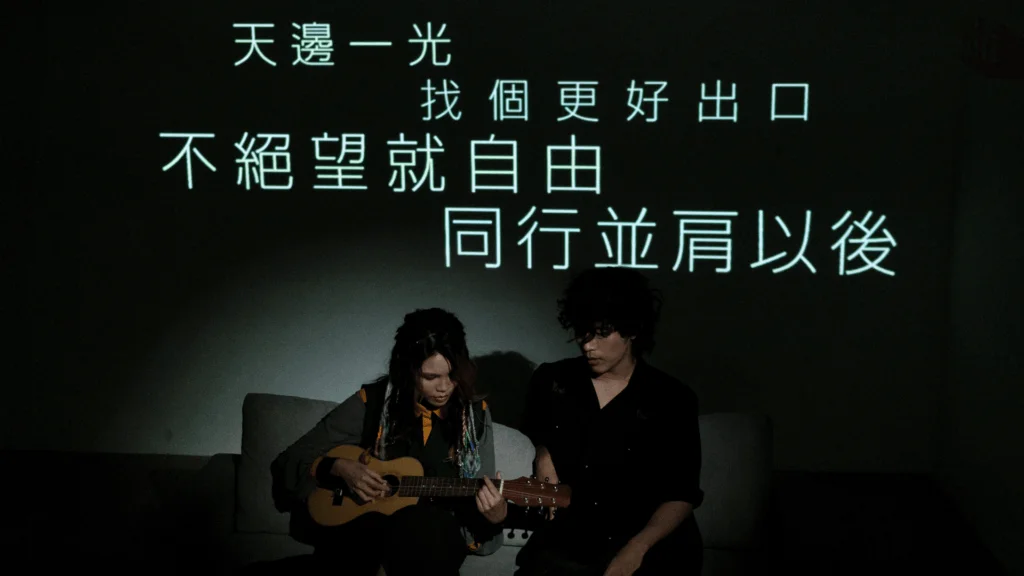

晃眼十年,從一而終的是per se做音樂的哲學,以及成雙的身影。他們踏着輕盈如詩的步履,於紛擾的廢托邦,築起樂園,繼續哼唱dadadada。

⚡ 文章目錄

以概念專輯刻下per se變化

十年前,Sandy和Stephen因前樂隊解散,二人遂組成per se,取拉丁文「根本、內在」之意,當時從未預料過,十年後per se會是怎樣。

Stephen笑說:「每次有人問下年會如何,下張專輯如何,我們是不知的。」他們一直堅持以概念專輯形式創作,全因親歷實體碟年代洗禮,即使來到串流或單曲興盛的今天,他們依然重視一張專輯的歌曲鋪排和完整性。

如今回看,每張專輯就像per se每個階段的印證,把某個時期的記憶、思想和情感,一併灌進唱片,然後放空思緒,去趟旅行,醞釀靈感,再投入下一張專輯的旅程。

他們早年主打英文歌,包括英文專輯《per se》和《Conundrum》,後來比重漸漸趨向中文歌,先後交出談論「完結」的《ends》、借鏡歷史的《Ripples reflections and everything in between》,還有以童話包裝談論人性的《character / character》。

「我會分成兩部分。第一是初期有大概念或主題去包裝整件事,好不好聽很個人,但我們一直想做些⋯⋯『有益』的東西。」Stephen對自己剛吐出的形容詞不禁莞爾,「就是做些很書本的東西,像生死、完結,好似很深,有少少寫文章的感覺,很hypothetical。」

直至上一張唱片《character / character》,就看到他們從書本堆中跳出來,凝視世界真實發生的東西。「我們深受這個世界很多東西改變而影響,好想講返我們在現實世界感受到的經歷或感覺,就變成了我們的第二部分,講一些個人的東西。」他說。

過去在音符與字句中向聽眾拋擲哲學問號,現在他們和世界當刻緊密扣連一起,per se的音樂化成了一種陪伴,溫柔而強大。

「因為大家經歷的都相似。一路做歌的時候,就覺得陪伴緊聽眾,聽眾都陪伴我們。」言談也與歌聲一樣溫柔的Sandy說,《character / character》是per se的改變,「之前我們都不覺得有(陪伴),純粹寫我們對世界的感受。真的是《character / character》開始,有樂迷告訴我們,某首歌如何影響了他,或者幫他度過很艱難的時間,陪他們一同經歷。」

就如〈孤獨之塔〉裏那一句「多麼想遇到 痛苦盡頭可以撐過明日以後」,經常被聽眾反覆引用,像一同於深淵吶喊。

她續說:「我就發覺,原來音樂是有這個力量。我們想繼續朝着這個方向。」

十周年企劃:〈竊竊詩〉掀末日序章 〈閃念〉的絕望與希望

從獨立創作到加盟廠牌,在出道十周年的這一年,二人選擇自組公司,取名DYSTOLAND,來自dystopia(廢托邦)。

據Stephen解釋,是想人聯想到某個歡樂的主題樂園的同時,添上一抹灰,「其實我們的音樂都是在絕望的情況下,說點鼓勵性東西,或者如何變好。我們做歌的哲學,是在廢托邦找自己的樂園。」

廢托邦之上,頹垣混沌,形同滅亡,就如per se今年交出的十周年企劃,敲定「末日」為主題——假如有位預言家揚言,十年後是世界末日,人們會有什麼反應?

「其實是想大家有一個急切性。」Stephen表示:「當你知道有個deadline,可能令到人做點本身想做、但未找到時間的進步,有很多心願想在末日前做到。」Sandy也坦言,有感末日和現況相似,因為事情變化急遽,「我們理解不到變化,愈變得快,愈見到終點好近。」

企劃目前推出兩首單曲,分別找來王樂儀和鍾說填詞,以〈竊竊詩〉掀末日序章,而〈閃念〉聚焦於小人物身上的微小改變,「每個填詞人都有他們的長處。鍾說是用一個閃念,一秒裏可能有的想法,如果你肯去實踐那念頭,可能每天都會有點不同,慢慢就變成大的變化。」

Stephen形容〈閃念〉的設定是最沒有希望的一羣人,「如何把這個灰到盡頭的事變成hope,她(鍾說)拿捏得很好。其實有沒有末日,每日做的事都可以improve upon你之前的東西。」

值得留意的是,今次音樂企劃由Kenji Wong團隊負責MV拍攝,儼如末日劇情片,由綠面具預言家宣告末日,細看一羣小朋友在長大後如何面對末日,製作非常用心。而隨着新曲陸續發表,MV隱藏的彩蛋慢慢揭曉,回應不同歌曲,像「SPERE」的字眼多次出現,「都是我們對末日點起的希望。」

對於末日,Stephen和Sandy各有想法,接下來二人都有一首負責填詞,Stephen透露會回歸英文歌的原點,談下一代的小朋友,以及如何把東西保存下去;至於Sandy仍在思索,但坦言面對末日:「剩下十年,我是要和最同道的人一起行。」

同道的人,想必包括身旁的對方。

音樂的相知 per se的挑戰與成長

Stephen和Sandy是情侶,也是見證彼此在音樂路上成長、最安心的拍檔。圍繞音樂的討論,二人愈聊愈起勁,溫柔中散發熾熱的光。

大眾形容他們的風格「很per se」,或者是「詩式流行」,Sandy笑說:「其實都是我們稱自己做『詩式流行』嘅!不想音樂風格定在rock、pop、post rock那些,所以一直去做歌,我們是挑戰對方的,每一首歌我們都要講得出和以往的作品有什麼不同,便覺得是一個進步,其實是對自己的一個交代。」

不過十年間也有過不少迷失,碰上樽頸位,也源於二人對音樂要求愈來愈高。Stephen表示,辭職後全力做per se的那年最難行,好像沒有大突破,停滯了。「但這十年我沒有想放棄per se。唔知點行,係成日都唔知點行的。」他說。

他們試過兩星期日日坐低一齊寫歌,六小時接六小時密密寫,但依然覺得未收貨,疲憊也伴隨自我否定。「通常去到最尾寫極都寫唔到,就會全部都掉晒佢,再寫過,跟住就叮!通常都死唔去嘅!」Sandy笑得開懷。

像per se的編曲向來備受讚許,Stephen細數有些樂器特別想再挑戰,希望推向下一個境界,「譬如今年〈竊竊詩〉的弦樂部分,是我們做弦樂以來最貼題、最有突破的位,錄音時小提琴手都說鍾意拉這首歌,我就好開心。大家未必聽到,但某些樂器我們會挑剔,每年都想更好些。」

十年過去,變化也在於微細而貼近的觀察。他看見她在歌唱上有了更大的信心,「我知她很喜歡唱歌,但以前她好似好迷惘,好多問號,這兩年就肯定一點,知道如何去拿捏。」

她也發現,這位急躁的他開始有轉變:「在監製方面,以前錄歌做得不好,我都未消化到,他已經按掣下一次錄了!現在磨合了很多年,他知道我不可以在太高壓狀態下錄歌,便會tone down少少。因為我是需要被鼓勵的歌手。得意的是,我會想是否我較熟絡,所以他如此harsh。近排發覺,他錄自己session,會同自己講嘢:唱得好差,再嚟過!」在旁的Stephen不住插嘴道:「篤爆我!」她笑言:「你對自己都幾harsh喎!」如此一言一笑,分秒堆疊成年月。

時代就消失聲音也可永久

談下一個十年,或許太遙遠,但未來的創作路上,除了尋求音樂突破,Stephen說:「我們都會保持個人些,關於我們的經歷,還有世界發生的事,去繼續寫,因為這樣才是最真實,最令我們表達的東西最honest。」

Sandy形容,他們一直做storytelling的角色。她望着Stephen說:「譬如你成日想我們的歌會流傳,流芳百世嘛!」他帶稚氣地接話:「上太空!」

她續道:「如果我們的歌愈貼近這個時代,日後人們聽返,就好似一個history lesson。」這是怎樣的時代?「這是一個 ever changing…今日唔知聽日事的時代。」

Stephen的腦中閃過Sandy在〈不日之約〉親撰的一句「困惑時代」。「好多unknown,唔知之後點。但我們至少在這裏學到的是adapt。當你適應,仍然是會做到你喜歡的東西。這樣是最值得珍惜的。」

十年不變的是,大概是對音樂的熱情,內心的柔韌,還有誠實說故事的欲望,興許便是藏於per se的根本、內在,不曾被巨浪沖刷扭曲。