馬家輝現年五十七,但風采依然。多年媒體經驗教他在鏡頭前泰然自若,擺甫士對他毫無難度。

二〇一四年,馬家輝五十一歲,踏入「知天命之年」,理應聽從天命,知所進退的時候,他下定了決心,要寫人生第一本小說。

兩年後,他交出了《龍頭鳳尾》,從一個灣仔黑幫大哥的起伏跌宕和恩怨情仇,窺探香港上世紀三、四十年代的歷史往事。小說對江湖與愛慾的描寫刻劃,在兩岸三地廣獲好評,更翻譯成法文、韓文版。

從此,除了傳媒人、文化評論人、教授等身份,馬家輝多了一份作為「小說家」的自覺。「所謂自覺係一種commitment,對寫小說這回事負責任。」他說,「我認定『小說家』這三個字,唔表示我覺得自己或我的作品好叻,而係我願意承擔那個commitment,我接下來的生命就係要放到小說入面。」他潛心寫作四年的新作,《鴛鴦六七四》近月終於出版,續寫前集人物的未了情緣,也勾勒戰後香港的動盪不安。

⚡ 文章目錄

小說的誘惑和挑戰

五十歲前,馬家輝「百足咁多爪」,爬格子寫專欄,當電視節目主持,在兩岸三地交遊廣闊。五十歲後,他驟然收心養性,埋首小說創作。

馬家輝自白,有此轉變,無非是「對於寫作的人,小說永遠係誘惑,另一方面係挑戰。」十八、九歲已投身寫作的他,雖長年以時事文化評論著稱,但一直看重小說這種文學形式,並總懷着寫小說的願望。

他記得,四十三歲那年,在台北同齡好友楊照的家中飯叙,談到中年危機、委屈與遺憾時,楊照不經意拋出一句,「大不了就回家寫小說,最好就回家寫小說」,又道,「因為後世的人,會因為我們寫了好的小說作品,而包容我們,原諒我們。」這說到馬家輝的心坎裏。年紀漸長,他對小說的敬佩更是有增無減。「無論你怎樣評論,用什麼思考的concepts和models,都不足以承載生命之複雜,反而係小說,可以好細緻地寫出每個人的喜怒哀樂。」

擱着願望不管,轉眼間馬家輝已人到半百,危機感隨之襲來。他自覺:若再不動筆,恐怕就會來不及,卒之,他接受了小說的誘惑和挑戰。

圖中「溶溶爛爛」的黑色恤衫,是馬家輝作為小說家這些年的「戰衣」,寫作穿這件,推書也穿這件。但畢竟太爛了,訪問當日他沒穿,但也沒忘記帶來。

最困難的是捨棄

眼前這個看上來歷盡滄桑、三句唔埋兩句便爆粗的型格大叔,談及小說創作時,收起半分放蕩,神情熱切像少年。

「你認真處理筆下不同的角色,會enlarge到自己作為創作者的世界,亦即朱天文所講的,調動你以前唔知道的東西。」代入各式各樣的人物,想像他們的處境,並將其所思所感寫出,這是一種將生命不可知化為可知的「調動」,「透過小說創作,你真係可以調動到的,你可以跨出自己都唔知道的邊界。那是有趣的地方。」

但馬家輝畢竟不是少年。他也戲言,「好X老啦,X那媽」,但至少如今已比起外貌與他有九分相似的阿爺活多兩年時光。既然上了年紀才選擇投身小說創作,就需要有所捨棄。然而,就如他在《鴛鴦六七四》所寫,「生命最困難的決定並非選擇而是捨棄,最難過的也並非選擇而是捨棄,可是也唯有捨棄才對得起最初的選擇……」

舊日的習慣他樂意改,飲食娛樂他也節制了,但對他而言,最心痛不捨的,「係我要將攪動我情緒嘅種種社會事件,擺在壓力邊緣的距離。」寫《龍頭鳳尾》時,遇上「佔中」,寫《鴛鴦六七四》時,又逢「反送中」。未寫小說前,處身於風起雲湧的時局,馬家輝想必會經常撰文關注;現時他雖不至於充耳不聞,但有意謹守「知道了便放低」的戒律,與紛擾保持一定距離。

「我要盡量防止情緒被這個時勢攪動,這對我來講才是最困難,如果唔係就寫唔到。」他說得真誠。訪問翌日,剛好是「七二一」的一周年,他坦言,像「七二一」這些事件,一年來,始終無法直視。

《龍頭鳳尾》三百多頁,《鴛鴦六七四》四百多頁。馬家輝說,「一般讀者」多數覺得前作更勝續集,主線較為分明,從事編輯寫作出版的「作者讀者」卻更欣賞第二部,認為後者文字更加精煉。他自謙,寫小說經驗尚淺,唯有繼續學習。

聽天由命與逆來順受

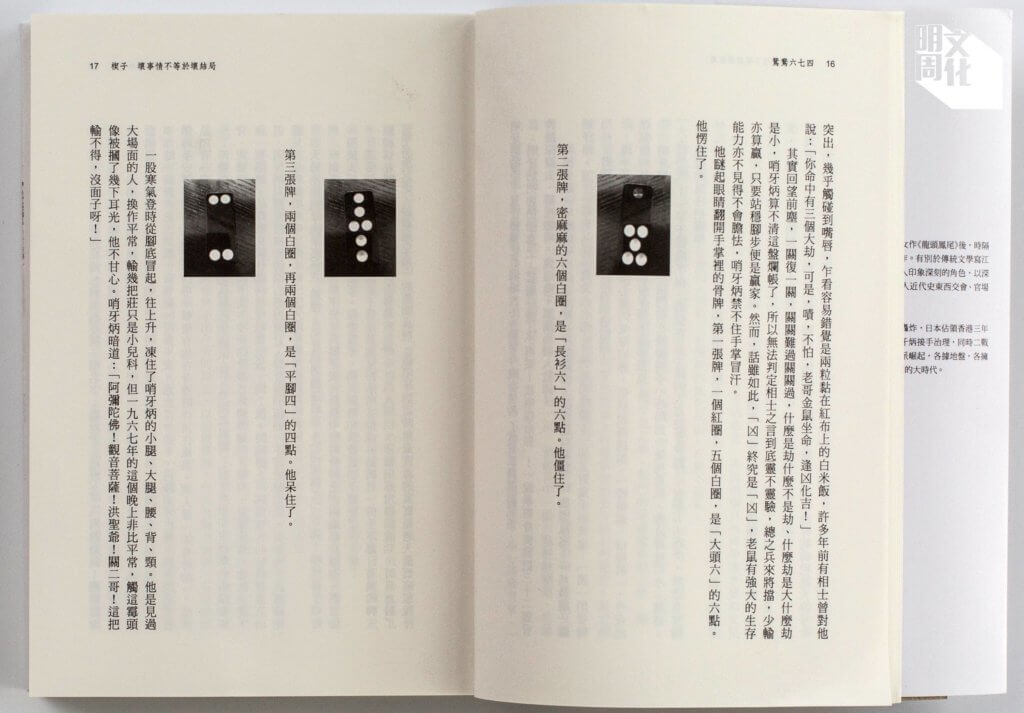

在香港歷史關鍵時刻寫成的《龍頭鳳尾》及《鴛鴦六七四》,書名源自中國骨牌賭博遊戲「牌九」,主題關於「命運」。

作者自道,如果是後生時寫小說,應是好奇愛情理想,但到了五十歲,閱歷豐富了,寫小說時總不免會思索命運。「自己的經歷,他人的經歷,往往令我感到驚訝的,係好多事情幾乎最後只有兩個解釋,一個是純粹的巧合,但那種可能性是千分之一、萬分之一;另一個是,是否有些不可知的、神秘的力量在manipulate呢?」

讀着各路人物在馬家輝設局擺佈下的曲折發展,難免會嘆聲「命運弄人」。《龍頭鳳尾》的主角陸南才,在亂世中竟由鄉下木工、陳濟棠的部下小兵,搖身一變成堂口大佬,更與外籍港英情報員張迪臣發生一段斷袖之戀。《鴛鴦六七四》輪到陸南才的「二把手」趙文炳當主角,阿炳從小怕負責,管理堂口的重任卻輾轉落在他身上,在社會動盪的六十年代本已疊埋心水移民攜妻帶女一走了之,豈料又事與願違。

第二部主角趙文炳自小每逢緊急關頭,就會默唸珠算口訣,安定自己,「隔位六二五,兩價三七五……」

馬家輝認為,《鴛鴦六七四》比《龍頭鳳尾》更進一步探討「命運」,不止道出命運的無奈,更是在問,「無論命運給你一副好牌定爛牌,我們點樣回應?點樣在副好牌爛牌入面,擺定自己個心?擺定你同世界外面的關係?」在第一部,阿才是聽天由命之人,不管福禍都用一句「是X但啦」輕輕帶過。到了第二部,阿炳慣以「逆來順受」的態度處世,在逆境霉運中轉個念,講聲「唔好意思」,世界瞬間就沒那麼壞;其妻何艷冰則篤信命數,甚至乎會遵循籤文行事。

面對命運,角色各有各的應對,那作者自己呢?「我成日擔心自己做的選擇會影響到人,我係阿炳同陸南才的化身。」兩個角色掛在口邊、記在心中的「是X但啦」和「唔好意思」,實是馬家輝的口頭禪,他們的做人宗旨多少反映到作者的想法。

「一個完全話信命的人,係天真;但一個人話完全唔信,係狂妄。」他眼中的命運,是動態的,隨着人的選擇及互動而變幻,故亦複雜難測。就像阿冰,她心甘命抵選擇跟從胸無大志的阿炳,捨棄了威猛大漢高明雷,還有那在澳門曾向她求親的屠狗財叔,也就決定了她的下半生,要忍受阿炳的爛滾和他行走江湖必然承受的凶險。

《鴛鴦六七四》開首,趙文炳在移民前的最後壽宴上推「牌九」,卻連拿三把大爛牌「鴛鴦六七四」,亦即極之倒霉。有何含義?讀下去便一清二楚。

若命運果真如此,「逆來順受就是個好東西」,這是馬家輝的見解。世人也許誤會逆來順受是件委屈、卑微、作賤自己的事,但他則視之為一種心理防衞機制,更並非單純消極的做法:當逆來了,順着受,逆便會打個半折,否則逆的煎熬可能翻倍。「逆來順受未必係坐以待斃,任人魚肉,而係話,唔好被擊垮打敗,唔好覺得逆係毀滅性的。」先不要敗在命運手中,再做下一步行動和選擇,也可視為抗命之一種,不必像牌九術語所講的「一翻兩瞪眼」,開牌反枱立判輸贏,才是抗命的唯一方式。

「對於什麼是抗命,抗命的方式,可以有好多唔同的definition,唔同的彈性,唔一定做烈士就係抗命。」他說,「這些先係我所理解的人生的現實。」

一九九七年的灣仔酒吧街,霓虹亮透晚上,把城內也照亮。灣仔從來夜總會林立,也是陸南才、仙蒂、趙文炳等灣仔人尋歡消愁的地方。(圖片:法新社)

百年角力百年坎坷

以「香港三部曲」的規劃下展開的《龍頭鳳尾》及《鴛鴦六七四》,訴說人物的故事時,也是在表述香港的故事。小說中的要角,像陸南才、張迪臣、趙文炳、何艷冰、高明雷等人,全非香港原居民,來自中國大陸,也來自舊殖民宗主英國。然而不論他們出身何處,都在香港結識交會,或重遇復緣,繼而在此定居,與這座城市共命運,載浮載沉。

長於灣仔的馬家輝,向來有種「硬係爭灣仔一個故事」的虧欠心情,故在上集專寫港島區,尤其灣仔的市井生活風貌。續集仍是聚焦灣仔,但也擴闊視野,擺渡過海,特寫「三不管」地帶九龍寨城內的龍蛇混雜都市奇觀。兩集叙事間夾雜大量民間傳奇和街道掌故,讀起來像聽講故佬話當年般。

這顯出了馬家輝為求重構出生前的香港面貌,將小說寫得逼真具說服力,下過一番考究苦功,「花好多時間,係個唔停的project,真正動筆期入面,早上八點寫到十二點,下晝要繼續睇好多材料。」他盡了小說家的職責,搜集、閱讀及核實過不少史料,才會將故事與歷史背景結合為一。如寫高明雷的九龍寨城,除了回顧少時親身遊歷體驗,他也翻看圖集,甚至重回寨城遺址改建而成的「九龍寨城公園」實地考察。

九龍寨城在九〇年代中清拆後,原址改建成公園,園內保留部分寨城古蹟建築。一九九五年,寨城公園正在動工建造。(圖片:法新社)

訪問馬家輝,也是相約在九龍城。和他穿梭了寨城公園一遍,看過些僅存的建築古蹟後,他慨嘆,那麼有特色的建築竟不得保留,真是可惜,但無可奈何,九龍寨城本就是華洋角力的存在,一八九八年英國租借新界,中國保留寨城作主權象徵,方便日後收回香港,「三不管咪角力囉,後尾角力的悲劇咪拆X咗佢囉。」

他在兩部小說中,對華洋或國共等權勢在英殖香港糾纏角力着墨甚多,在今天讀來更是似曾相識,有種對照當下的感覺。「幾時停止過這個角力?」馬家輝直認不諱,「唔止係講當下的香港,如果我有所對比反映,係每一個時期的香港,都係面對這樣的角力,面對這樣的混沌。」

這種角力對香港人,包括小說內的人物,造成極大的影響。「一直以來,貫穿香港的悲哀在於,其實香港人心理上精神上未安定過……一代一代的香港人從四方八面走來香港,係唔會覺得明天會更好。」從抗日戰爭,到國共內戰,再到七十年代主權移交,以至現在,總是如此。「其實一代一代香港人真係可憐呀,冇話我好安定、好放心、好樂觀,我留在這個地方,我係可以留到我下一代的下一代的下一代。冇的。」

「永遠係走完一批,再來一批人。」這是否香港的百年宿命?馬家輝肉緊地傾吐一輪後,輕輕搖頭嘆息,「好似被詛咒一樣,好X坎坷。」

馬家輝曾形容自己作「未遂古惑仔」。現在他透過描寫黑幫邊緣人物,終可在小說世界幻想行走江湖的滋味。圖攝於九龍城火鍋店方榮記,它一直在九龍寨城外圍經營,見證都市變遷。

香港故事未完

香港前途未卜,沒人夠膽判定命運對這座城市有何安排。而馬家輝的「香港三部曲」,也只欠一部「終局」,寫作出版界朋友都讚他愈寫愈好,但他卻說「寫完第二本,都唔知寫唔寫到第三本。」

第三集現訂名為《雙天至尊》,書名又是出自牌九,反正有賭未為輸。馬家輝透露,「第三集會用陸南才私生子陸世文做主角」,時空會推移至七十至九十年代,寫主角怎樣將一手好牌打成爛牌,也寫青樓歌女仙蒂的下落。正因為小說設於七十年代至九十年代,其時他已出生,囿於「近鄉情怯」,太熟悉的反而不敢輕易落筆,但他明白,「任何認真的寫作,都有困難。」

當《雙天至尊》寫成,香港會是怎樣的光景?屆時馬家輝作為小說家又會怎樣回應他的香港?只知:故事未完待續。

PROFILE

馬家輝,一九六三年生於香港,長於灣仔。台灣大學心理學系畢業,芝加哥大學社會學碩士,威斯康辛大學社會學博士。傳媒人、專欄作家、文化評論學者、小說家。二〇一六年推出首部小說《龍頭鳳尾》,今年年中出版續作《鴛鴦六七四》。