在紐約曼哈頓島的第十二街,有家全球知名的二手書店:斯特蘭德舊書店(Strand Bookstores),它號稱自己的書,可以排12英里長。

有一年的時間,我幾乎每個周末都泡在那裏。它的二手書,根據品相來定價格。許多老版的書,只有原價的一二折。在那裏,我基本上收集齊了幾位我最喜歡的作家的英文版作品:奈保爾(V.S. Naipaul)、薩爾曼‧拉什迪(Salman Rushdie),當然,還有史景遷(Jonathan D. Spence)。

大學三年級的時候,《萬歷十五年》引進中國,成為那一代中國學生的必讀歷史書。也是從那個時候開始,我才開始進入了歷史的非教科書閱讀。但那個時候太年輕,沒有讀懂多少,也沒有真正改變閱讀歷史的習慣。

我已經完全不記得什麽時候開始閱讀史景遷。第一本讀的書,應該是《大汗之國》吧。基本上從那個時候起,我大體上放棄現代中國人所撰寫的中國史,而完全以西方漢學家的著作為主。一直到前幾年,我才重新開始讀民國時出版的中國史,包括孟森、陳寅恪、呂思勉和方詩銘。再後來,遇見了台灣的王汎森和北大的李憑,才算重回雜食中西的歷史閱讀。

但是閱讀書單的持續擴大並不能消解我對於史景遷的熱愛。如果人們以幹貨多少來評價歷史學的意義的話,那麽大約要減少掉一半閱讀歷史的樂趣。在美國,普利策獎(Pulitzer Prize)非虛構作品中,該有一半是歷史學著作,包括我非常喜歡的約瑟夫·艾里斯(Joseph Ellis)和路易·孟南德(Louis Menand)。史景遷的寫作,恰恰是超越歷史,從而成為了大眾史學的天花板,他也從根本上,顛覆了歷史寫作的許多既成範例,這往往又成為他的爭議性來源。

維基百科中說,史景遷是「16世紀以來最有影響的漢學家之一」,這大約要出乎許多國內學人的意料之外。國內史學界對於史景遷態度矛盾,一方面,史景遷是必讀漢學;而另一方面,與其他海外學人相比,史景遷似乎缺乏了對以往歷史的反思與深度。

我卻認為,這個評價恰如其分,毫無溢美。

⚡ 文章目錄

1.

關於史景遷,必須從他的師公開始說。

他的師公是哈佛大學的費正清(John King Fairbank)。從他仍然在世開始,費正清就已經是一個爭議人物。美國右派普遍認為,正是費正清開啟了親華史學的肇端。

從某種程度上講,右派的這種攻擊,並沒有冤枉費正清。他一生同情中國,同情中國革命,對中國歷史的批評極度溫和,並且認為應當尊重中國自我的道路選擇;對中國古代歷史,基本上摒棄了西方中心主義的思路。

可以毫不誇張地說,是費正清開啟了現代美國,乃至整個現代西方世界的漢學研究。而設立在哈佛大學的費正清中國研究中心,從開張到現在,一直是西方中國研究的核心機構,無人能夠挑戰。

更重要的是,費正清中心培養了幾代中國漢學家。費正清的徒子徒孫,不但幾乎壟斷了漢學學術研究,並且不斷給美國政府輸送對華政策高參,左右美國對華政策走向。美國右派對於費正清及中心的耿耿於懷,關隘在於,它培養了一代又一代對中國政治充滿了同情的中國通,和對中國文化充滿熱愛的漢學家。

史景遷的師承,是費正清的正牌弟子,女漢學家芮瑪麗(Mary Clabaugh Wright,她丈夫是另外一個漢學家芮漢壽)。而芮瑪麗又把史景遷推薦給了澳洲的華裔學者房兆楹。史景遷就是在房的指導下完成了博士論文,也是他的第一部中國專著《曹寅與康熙》。

美國的漢學家序列,可謂群星璀璨,難以勝數。哈佛、耶魯、普林斯頓、斯坦福、加州伯克利,都有極具特色的漢學研究,而其中的許多人在各自的領域都可謂是執牛耳者。宇文所安和田曉菲夫婦,是研究中國文學的權威;史景遷的夫人金安平,則是研究孔子生平的權威;國民黨元老鄒魯的公子鄒讜的研究領域,是中美的政治交往史;新一代的謝淑麗、卜正民,也都在各自的領域中嶄露頭角。

中國歷史學界慣於把史景遷、魏斐德(Frederic Wakeman)與孔飛力(Philip Alden Kuhn)並稱為漢學三傑,其實並不公平。倒不是說,這三位不配享有如此盛譽,而是這樣的推崇,降低了其他學者的重要性。美國漢學研究,每個人都會專注於各自的領域,絕無追逐熱點的毛病。因此,有些研究領域過於專業,不為國人所重視而已。薛愛華(Edward H. Schafer)的《撒馬爾罕的金桃》,中外物資交流史上堪稱經典,但顯然關注甚少。

魏斐德以一本《大門口的陌生人》在中國暴得大名;而孔飛力的作品《叫魂》在20世紀90年代也是一時洛陽紙貴。這兩部作品口碑爆棚,其實多是得益於當年學界仍然在反思中國文化與制度得失的氛圍之中,若是今天把這兩部作品引入,恐怕會得到一片拍磚之聲,斥為「乳滑」(編按:「辱華」諧音字)代表。

這兩位學者在美國向來以嚴謹著稱。我也非常喜愛魏斐德。《大門口的陌生人》因為談論中外對抗,容易引發情緒;但他的《洪業》,講述清朝的開國歷程,才是真正的扛鼎之作。同樣,《叫魂》所涉及的,是中國傳統制度如何把一個尋常的巫術怪奇,變成了一場席卷全國的政治運動,仍然還是著眼中國政治文化的反思。

2.

相比於魏斐德和孔飛力,史景遷的作品中似乎找不到一本專門針對中國文化和制度的深層批評。史景遷的著作像是歷史普及,而不是嚴肅的歷史研究。從閱讀的角度上講,它們更接近與文學,而非史學。

這讓中國的許多歷史學者很是糾結。如果要講史景遷的作品是文學的話,那麽,它的所有作品,幾乎無一字虛構;但是如果要講史景遷是歷史研究者,問題就很嚴重,因為不像魏斐德與孔飛力,它的作品看上去輕飄飄的,甚少凝重的歷史沉思或反省。

因此,無論是美國學界,或者是中國學界,只好批評說,史景遷是大眾史學,而不是歷史研究。

那麽,究竟如何才是史景遷?他真的只是一個歷史作家?我有兩點辯護。

其一,史景遷的寫作對象,往往是美國公眾。對於普通美國公眾而言,中國是一個極其陌生而遙遠的存在,對於中國歷史更是連基本的常識都沒有。

要讓中國歷史成為所有美國公眾都能夠接受和閱讀的材料,就必須拋卻覆雜難懂的研究型寫寫作,而成為大眾讀物。

史景遷的所有著作,鮮少見到什麽高深的歷史術語,他總是把歷史材料轉化成故事,讓所有讀者可以愉悅地完成一次閱讀體驗。

《康熙》是一本自傳,《王氏之死》是一個小故事,《雍正王朝‧大義覺迷錄》看上去像一本懸疑小說,而《前朝夢憶》幹脆就像一本明末購物指南。

史景遷非常高明地利用文學的模式,把他的歷史寫作變成了一場對美國公眾的中國歷史教育課。他所呈現的,恰恰是中國文化極其覆雜的多樣性,而遠非公眾在媒體與政治中所迷失的,臉譜化與單一化的中國面貌。

在我看來,史景遷真正地繼承了費正清的學術衣缽,他在美國所完成的,在我看來叫做「啟蒙歷史」。中國不再停留在教科書中,而是真實可感的,活生生的歷史與文化。從這裏出發,遠在萬里之外的中國不只是一個陌生的、面目猙獰的,或最少不是面向單一的奇異國度。在種種大人物小人物的經歷中,數千年文化浸染之中的中國,是真實可感的,充滿了人性與命運的,和美國人一樣有著尋常的生活,和多元歷程。

惟有真實可感的地方,才會讓你生發同情與熱愛。史景遷啟發了一代又一代英語閱讀者對中國發生真正好奇與熱情。這,就是啟蒙的力量。

其二,史景遷的寫作,在優美的故事敘述中,真的只剩下華麗的花瓶而並沒有深沉的歷史思考嗎?我試舉兩例。

《大汗之國》從馬可波羅的中國開始寫起,細數歷代西方人眼中的中國形象,最後結尾以文學大師筆下的中國,跨越的時間長達千年,同時橫跨了政治、哲學、種族、性別、文學、藝術等各個領域。

中國在西方眼中,從來都沒有一個穩定的形象,而是根據西方的不同時期而製造出了不同形態。其中褒貶各異,但核心要件,都不過在於根據各自的需求,去塑造中國的真實與虛構。譬如法國左翼哲學家馬爾羅(André Malraux),塑造出了一個激進而後現代的中國,但這與中國革命的真實,幾乎毫無關聯;偉大的阿根廷小說家博爾赫斯(Jorge Luis Borges)的名著《曲徑分岔的花園》,則把中國設置成一個神秘主義的背景。

問題是:馬爾羅和博爾赫斯從來都沒有到過中國,他們都不過是根據自己的閱讀和想象,製造了一個根本不存在的中國。

包括導論在內的十三個篇章,都是文字優美,妙趣橫生的故事集。但是如果你只讀到了優美的故事,你大約就錯失了史景遷的真實寫作意圖。

對於中國歷史的真實探索,從來沒有發生過。從馬可波羅到博爾赫斯,西方人對於中國一直基於想象,他們寧願扭曲自己所看到的中國真實,而要納入到一個以他們自身的需求為核心的「真實」之中,在這裏,中國究竟為何無關緊要,緊要的是他們的聽眾相信他們所描繪的中國。

這就是東方學的根本要義。中國研究的根本含義,是建立在中國自己獨特的歷史發展與事實上去尋找探索,而不是以西方來塑造中國。

這本書在中國曾經一度是流行讀物。但是史景遷批評的是西方,所以中國人大概是咂摸不出其中的史學價值吧。

再說《前朝夢憶》。作品的主人翁是明末文人張岱。張岱為中國人所熟悉的作品是《夜航船》,記載了他所看見的明朝世界,從天象地理一直到草木器具,簡直是當時的一部百科全書。

但在歷史中,張岱最重要的作品是《石匱書》和《石匱書後集》,是回憶明朝時代生活的歷史著作。

張岱生於官宦之家,年輕時生活優裕。而在清軍入關,明朝國破之後,他流亡四方,不肯出仕,死守清貧。對於他來說,身上存在著多重的矛盾,他懷念舊時的美好時光,卻對前朝的制度頗有不滿;他眼見著新朝萬象更新,卻始終心念前朝舊恩。

在這個文人身上,集聚著中國傳統文化的許多深刻矛盾。所謂的遺民思想,在明末清初的時代裏,迸發著十分慘烈的反思光芒,與嚮往新生的邊緣創造。顧炎武、王夫之都在那個時代大放異彩。

從張岱身上,所看到的,就是那種時代轉換中,苦難、生活、道德、政治絞雜在一起的矛盾。在這樣一個特定環境中,一個充滿了文化記憶的個體生命體驗,能夠充分展示出這個文明的複雜面相。

史景遷把他史學思想和表達,都編織在他華麗與優雅的故事敘述之中。他從來沒有自作主張去申發自己的個體主張,而要讓讀者在所鋪設的故事與脈絡之中,去尋找自我的思考與反思。

這其實是一種十分高明與深刻的歷史寫作方法。沒有人能夠把史景遷的歷史寫作納入某個門派。他是西方漢學界中,一個非常獨特的存在。

他被認為是最重要的漢學家之一,實至名歸。

3.

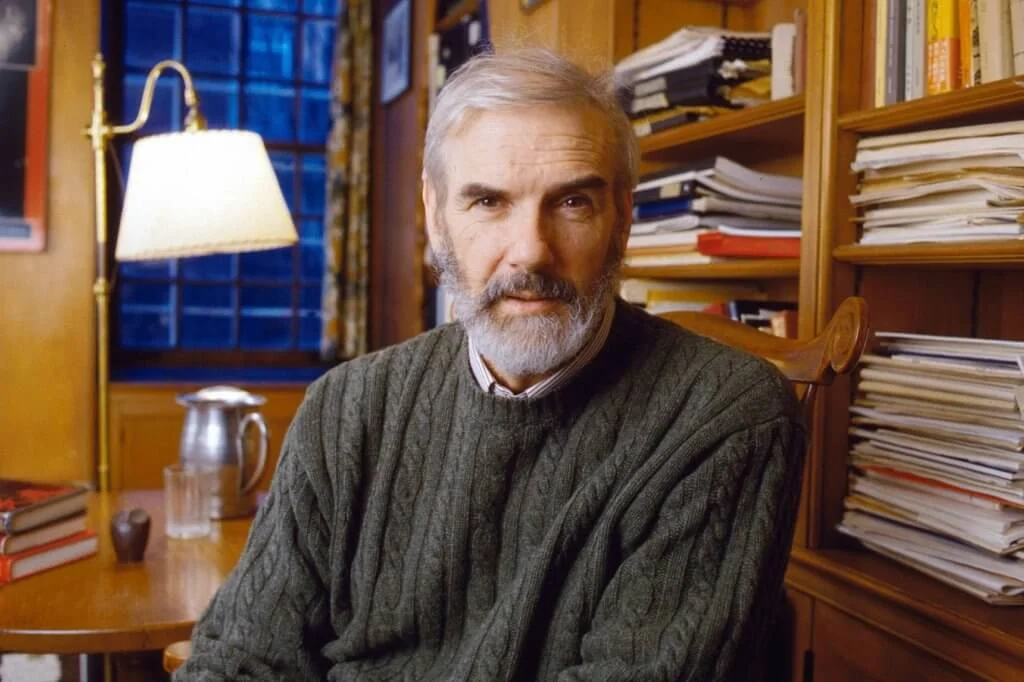

史景遷於12月26日去世,享年85歲。對於中國而言,又痛失一位重磅的研究者與同情者。

廣西師範大學出版社有一套史景遷作品集,無論從製作的精美,還是翻譯的精準而言,都是不可錯失的精品。

不過,可惜的是,在中國廣受歡迎的史景遷作品,卻並非史景遷的最重要的著作。《追尋現代中國》、《天安門》和《毛》,才是真正的史景遷。國內讀書界對於史景遷的誤會,與缺乏對這幾本書的深度解讀,恐怕是原因之一吧。

最大的危機還不在這裏。費正清所創立的漢學事業,在長達將近一個世紀的時間裏,主宰了美國漢學研究的主流話語。在這期間,無論是學術界、經濟界還是政界,都深受費正清學派的影響。100年的時間裏,費正清中心人才輩出,創見叠出,學術繁盛,作品如潮,蔚為大觀,深刻影響了美國與中國之間的恩怨情仇。

然而,魏斐德已於2006年故去,孔飛力也於2016年仙逝。史景遷走後,費正清三代已凋零殆盡。盡管第四代第五代都已出山良久,但是從學術與社會影響力上,都與前三代相距甚遠,也已經許久沒有重磅的作品問世。

如今的漢學界多數沉淪到細枝末節的深度研究,沒有宏遠的主旨,更加沒有兼具人文與創見的新論。一方面雖說是學派新陳代謝的必然結果,但另一方面,恐怕也是美國整體對於漢學的熱情逐漸消退,再無傳奇人物問世的原因吧。

在過去十年中,魏斐德、孔飛力和史景遷的閱讀熱潮,早在中國已經退卻。這些年來,中國對海外漢學與中國研究態度漠然,對經濟科技領域倒是投入了超乎尋常的熱力。美國公眾,早就沒有費正清、史景遷這樣的啟蒙史學,也自然沒有了對於中國文化的深刻興趣。

中美兩方,如同默契一般,都不在乎史景遷了,漢學研究,焉能興盛。

對於中國歷史與文化的深刻同情與研究,是中國能夠得以在美國得到持續關心的核心內容,也是建設中美之間互信與理解的基礎設施。無論你是否喜歡史景遷,他的存在,便是中國文化在美國的最大推力。

而如今史景遷不在,還有誰能講述一個美好的中國故事,讓全世界都為之傾倒、歡樂、同情與悲傷呢?

他從來都是一個嚴肅的學者,而他那洞穿了歷史的同情眼光,才是我們失去的真正寶藏。

連清川,資深媒體人,專欄作家,畢業於復旦大學新聞學院國際新聞專業,曾任《南方週末》記者、《21世紀經濟報道》編輯、《21世紀環球報道》副主編、《書城》主編等。曾為哥倫比亞大學新聞學院訪問學者,現專事寫作,著有《徬徨的帝國》、《不合時宜的閱讀者》等。