⚡ 文章目錄

午夜夢迴憶豆漿

星期二早上九點五十九分,剛洗了個熱水澡坐下來。窗外陽光普照。一隻肥圓的麻雀似離弦之箭嗖的一聲飛至我書桌對面的推窗之前,蹲了下來。隔着乳白的百葉窗簾和玻璃,依舊可以看見牠亮眼尖喙;這精靈的小生物側了側頭,胸脯抖顫,叫了愉快清麗的兩聲,便立即飛走,很快就消失在藍天白雲深處。麻雀這片刻的榮耀可以欣賞,卻不必羨慕,因為牠的焦慮和其他的生物同樣的數之不盡,正如生而為人的煩惱沒有止境,而最大的智慧不是企望煩惱消失( 因為這是沒有可能的事),而是去調整視線和轉移專注。幸好地球如常公轉出春夏秋冬,自轉成黑夜白晝,叫人永遠活在盼望裏面。回想昨晚半夜醒來,完全是處於另外一個世界。醒來望向天花板,看到電子鐘以紅色的雷射將3:33打在上面。我坐了起來,開始追索剛才的夢境:我又回到了小時候,在上學途中,經過了藍恩記,來到路邊小店,停下來買豆漿;才剛付了錢,將一碗豆漿接過來,人便醒了。我懊惱這夢終結得不是時候,但是隨即又自我安慰:幸虧沒有喝;那是冥界之物,喝了便會像普西芬妮一般回不了家鄉,看不見爹娘。如今怎麼消磨這漫漫長夜?電視太霸氣,而且會吵醒老伴,不如下樓去翻看《幻想曲》畫冊,又或者讀一段《老古玩店》。

細閱名著在牀上

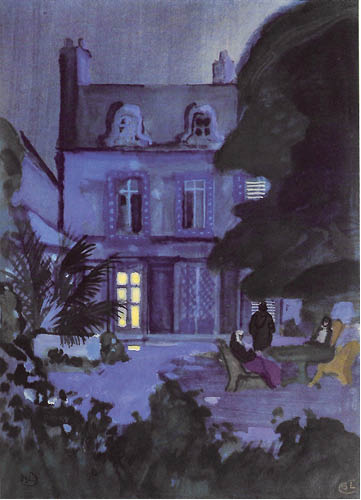

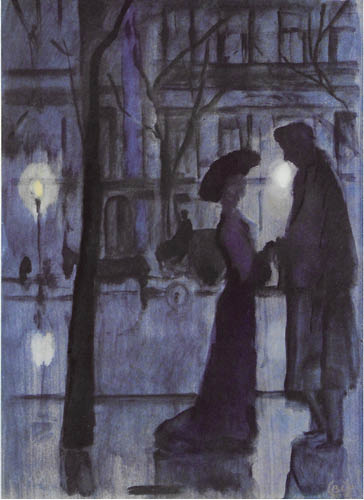

我從書架上隨手拿起了一本書,正好是法國作家普魯斯特(Marcel Proust, 1871–1922)的《在斯萬家那邊》(DU COTÉ DE CHEZ SWANN)。那是Limited Editions Club一九五四年的英譯本。我尤其喜歡書中由Bernard Lamotte描繪的水彩化染插畫,頗有一點中國水墨畫的味道,乍明乍暗,意態朦朧,最能呈現回憶的精神面貌。《在斯萬家那邊》是《追憶似水年華》(A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU)這部長篇小說的第一部,往往會單獨出版。其餘的六部分別是《在少女們身旁》、《蓋爾芒特家那邊》、《索多姆和戈摩爾》、《女囚》、《女逃亡者》、《重現的時光》。如何將這部長達三千頁,一百五十萬字,四百個人物的小說從頭至尾細細閱讀完畢?退休前夢想自己可以在退休後坐下來把一部部的狄更斯和福樓拜看他個不亦樂乎,如今退休了才驚覺煮飯掃地洗衣和許多其他的突發事件用掉了大部分的時間。恨不得大病一場名正言順地坐在牀上半年不下地將一套書看完。目前我可以做到的只是偶然得空,便選一兩個精采的片段細讀數遍。除了時間不足,精神也是有限:畢竟不再是三四十歲的精壯年華,可以一星期打發掉一本小說。如今看兩三頁書便打瞌睡了,像董啟章那樣,而且董啟章比我年輕很多。那是一點辦法也沒有的事情。當然死亡更可以隨時終止一切,而那些書本便永遠在塵埃中沉默,欲訴無門。

戰勝死亡屬偶然

《追憶似水年華》整部書的議題不外是:往事並沒有消逝,一切都存在記憶之中。只要機緣巧合,沉睡在記憶之中的往事便會再度甦醒,重現面前。普魯斯特在書中特別引用凱爾特人的信仰作為說明:凱爾特人相信親人死後,靈魂會被拘禁在動物、植物,甚至死物之內。一天我們偶然經過一棵樹,樹中的靈魂顫動,向我們呼喚。如果我們聽到並且回應,禁術也就隨之破解。親人的靈魂得以解脫,戰勝了死亡。往事也是一樣;我們千方百計去追憶,都是枉然。因為那記憶隱藏在某一特定的物體之中。只有機緣巧合遇上了,才能使過去重現。普魯斯特不說「機緣巧合」,他說「偶然」。既然是偶然,我們很可能在死亡之前也未來得及碰上。死亡是終極的敵人。

《追憶似水年華》裏面的馬素比較幸運,他在一個冬日裏,心身疲乏地回家,母親用茶和梅達蘭小甜餅給他暖身。馬素喝了一口沾了甜餅碎片的茶,頓時混身一震,舒坦的快感傳遍全身,皆因這口茶喚醒了他童年的回憶。馬素只覺人生一世,榮辱得失都清淡如水,背時遭劫亦無甚大礙。普魯斯特有再進一步探索:這樣的精神滿足本來就存在內心,小甜餅只是將之引發出來而已。我們作為讀者更加不能天真地有樣學樣,也找件梅達蘭小甜餅來照辦煮碗。幸福這感覺,可遇不可求。

藝術創作保時光

其實普魯斯特另有一種方法去尋找記憶,保存記憶;這方法比梅達蘭小甜餅要落實得多。這就是藝術創作。生命中的一切都在消逝,人物、地方、花鳥、山谷、河流,甚至是人與人之間的感情,盡皆虛幻,因為一切都只能隨時間流逝。但是一切卻又存在於我們的潛意識裏面。普魯斯特發現可以通過寫作,把過去用文字記錄下來,保存在書中。即使作者早就化成塵土,總會有讀者把書打開,通過閱讀使過去復活。不過我們讀者也不外是存活在時間之內。我們去了,只要書還在,就會有相繼而來的讀者,生生不息,直到太陽冷卻,萬物重回黑洞。或許黑洞才是一切回憶的最終歸宿。所以說,時間是一頭雙面怪魔:時間使一切消逝,然而我們仍然得在時間內去尋找那失去了的時間。在全書終結的時候,馬素坐下來,開始動筆。