⚡ 文章目錄

晶光燦爛有價格

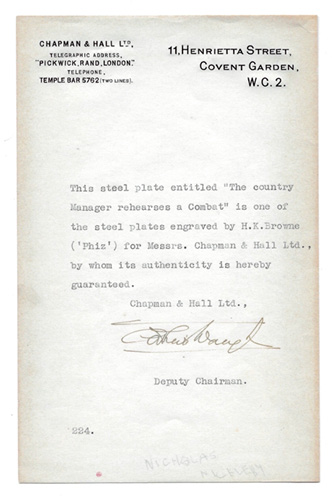

逐漸耗掉我生命的倒不是咖啡匙羹,而是書籍。例如說,這一套二十六冊的花生漫畫全集,打從2004年開始買下第一集,一年兩集,終於到了2016年11月22日買到了最後的一集,總算鬆了一口氣:我的隱憂是書未收集齊全,自己先就羽化登仙而去。然後三年又過去了。人居然依舊。書架上的這套舒爾茲畢生精力心血就這樣一放十五年,連紙頁也不肯發黃,只是封套上沾了點灰塵,用紙一抹,了無痕迹。彷彿什麼都沒有經歷過。又例如說,這裏的一套無雙出版社(Nonesuch Press)出版的狄更斯,通共二十三冊,其中包括了狄更斯的書信三大冊,還沒有把那本Nonesuch Dickensiana算在內。另外還有一塊當年原刻的小說插圖版畫鋼版,並附真品證明書。我一看紀錄,原來這套書遠在2003年4月中向英國書商郵購,用翌日快郵速遞。書收到了之後,在把那套書往玻璃書櫃一送了案之前,只將那塊蝕刻鋼版拿出來把看一回;製鋼版的是畫家Hablot Knight Browne(別名Phiz),描繪的是《Nicholas Nickleby》(1839年)小說中的一幕。這塊鋼版是一百六十五年前的文物,卻依舊晶光燦爛,然而製畫者和寫書人早已作古。這就不能不叫人興起「人生忽如寄,壽無金石固」之嘆。

殊途同歸遠行客

我還想起了《老古玩店》(The Old Curiosity Shop,1841年)裏面的墓地老婦人;她那二十三歲的丈夫在五十五年前去世,如今她在亡夫的墳前採摘雛菊,並且一邊太息:「雖然自己老去,愛人卻永遠年輕。」狄更斯的小說裏面不乏死亡的影子,隨時出其不意地投現,而狄更斯更稱所有的人類都殊途同歸,都只不過是同往墳墓出發的遠行客罷了。

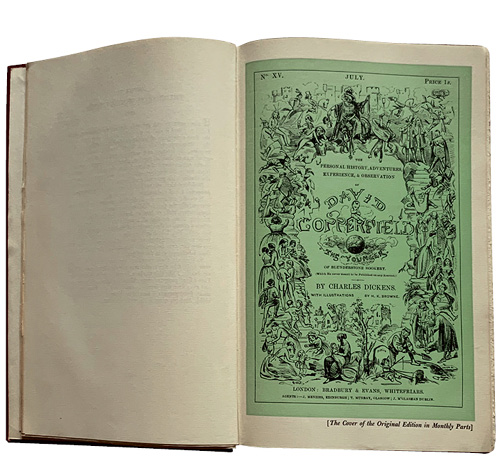

這套無雙狄更斯毫無疑問是最好的一套狄更斯,於1937-1938年出版,限量版877套。我收藏的一套編號224。為什麼是877套?原來無雙出版社出高價向Chapman and Hall Ltd購下了狄更斯小說插畫的原製鋼版及木版共877塊。每套無雙狄更斯都附有一塊原刻畫版,因此書的印數就配合畫版的印數。單只是這一塊鋼版就可值美金$3,500。當年有人指責無雙出版社無良,為了謀利而將這套獨一無二的文物拆散零售,流離失所至天涯海角,以後再也沒有機會印製用原刻版印成的狄更斯小說插圖了。這套無雙狄更斯除了小說和書信之外,還有兩集Collected Papers和一集Reprinted Pieces,堪稱無雙全集而毫無愧色。這套狄更斯的一大特色就是書中所有的插畫都是用原來的木刻版或蝕刻鋼版印製而成。如今已經成為絕響。

脂粉不施染塵埃

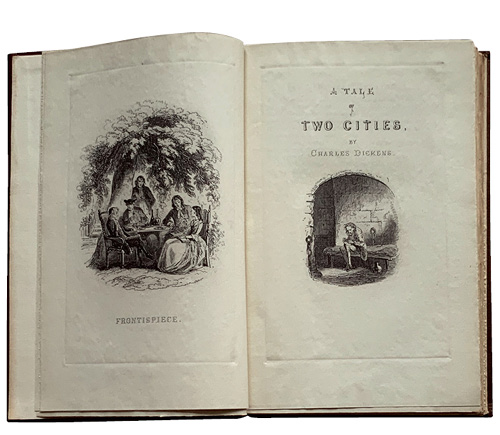

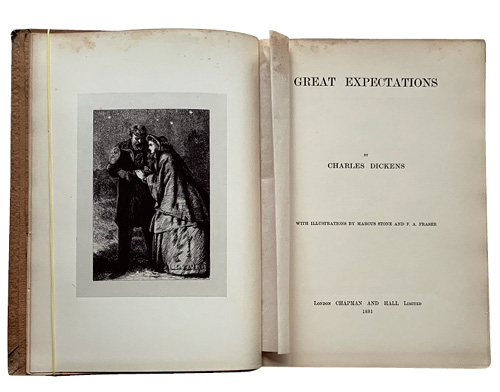

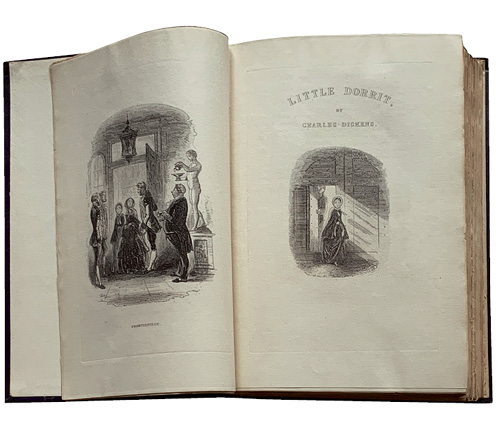

其實Chapman and Hall Ltd在1881年也大手筆出版了一套原版印製插圖的狄更斯,共印了一千套,也是用原刻版印製插圖。(當其時他們的一套印版還沒有出售。)我也搜羅了一套殘缺的,只有十五冊,編號169。幸好其中就已有我喜歡的《小朵拉》(Little Dorrit,1857年)、《雙城記》(A Tale of Two Cities,1859年)和《遠大前程》(Great Expectations,1861年)。這套書印刷精美,頁邊燙金,但是封面卻是非常不相稱的粗糙硬紙板。這又是為什麼?原來肯出高價買這套狄更斯的藏書家,大多數會另外斥資找一流的書本訂裝師用摩洛哥羊皮把書重新訂裝一次以珍藏之。我的一套因為殘缺不全,聊備一格,也就馬馬虎虎,脂粉不施,素面相向,排排安坐在樓下的書架上面鋪塵。

一代宗師好氣魄

我的目光偶然接觸到玻璃書櫃中的那一整套無雙狄更斯,便不期然地指而異之:「一個人怎麼可能有這麼大量的創作?」面對米開蘭基羅的西斯汀天花板創世紀也叫人有同樣的感慨。狄更斯在這世上只活了五十八年;他的精神心血全部都注射到紙頁上面去了。他的腦子永遠在不停地開動構思,以至長期失眠,半夜在倫敦的街道漫步,尋找寧靜。他宣稱自己不能停下來:「彷彿一旦中止寫作,我便要分裂,瓦解,死亡。」董橋說狄更斯的小說有點臃腫,這話不錯,也是一種看法。不要忘記狄更斯當年寫小說是以分期連載形式面世的,有點像金庸初版的武俠小說,每次出版一小冊,一冊兩回。說實話,狄更斯寫小說也帶有一點potboiler的味道,只是他的文字實在陽剛壯麗,潛藏的文學價值百年以來陸續被評論家發現認可,終於上了神台,成為一代宗師,連像Nabokov這麼難伺候的「學院派」大作家,也衷心稱許《荒涼山莊》(Bleak House,1853年)為極具魅力的傑作。

狄更斯的臃腫,其實正是他強大生命力的表現。如果看他的手稿,便知道他的小說雖然一邊寫一邊發表,卻有非常巧妙精密的佈局和結構;沒錯他有時簡直好像寫得漫無節制,橫生枝節,不過那是有機的生長和伸展,像一棵大樹,橫柯蔽日,盤根錯節,卻又相生相連,自有軸心和主幹。沒錯他的人物其實缺乏微妙的心理活動,偏向平面化,他的故事又往往流於傷感;T S Eliot就毫不客氣地稱他做sentimentalist。但是他那廣大的同情,對貧苦人民的關注,對工業社會和英國司法界的腐敗愚蠢的無情揭露,又深得馬克思的稱許。而我獨愛他那在處女作小說已經顯露的氣勢如虹的文采:「太陽,這守候一切勞動的忠僕,已經升起,並且開始照亮了一千八百二十七年五月十三日這一天的早上,而在同時,撒姆耳匹克威克先生從他的睡夢中醒來,像是另一個太陽似地光華四射,推開窗戶,俯瞰世界。」(《匹克威克傳》(The Pickwick Papers,1836年)

這正是狄更斯夫子自道。