⚡ 文章目錄

雪洋錢原是虛幻

張恨水不單止小說寫得好看,他的小品文也很有趣。年輕的時候曾經在九龍旺角的一家二樓書店撿得一本《張恨水小品文集》,裏面的一篇《短案》寫的就是他自己的書桌。張恨水憶兒時好潔,非窗明几淨,焚香掃地,不耐讀書。從前案長六七尺,如今短案上筆硯圖書亂堆左右,「今日面對蜂窼,身居鳥巢,殆報應也。」文中又說「每有郵差來,輒隔窗投書。」這些細節都充滿日常生活情趣,書中有畫,如在目前。他的小說好看,也是因為往往在最戲劇化的情節裏面,忽然出其不意地插入一些趣味性的筆觸。

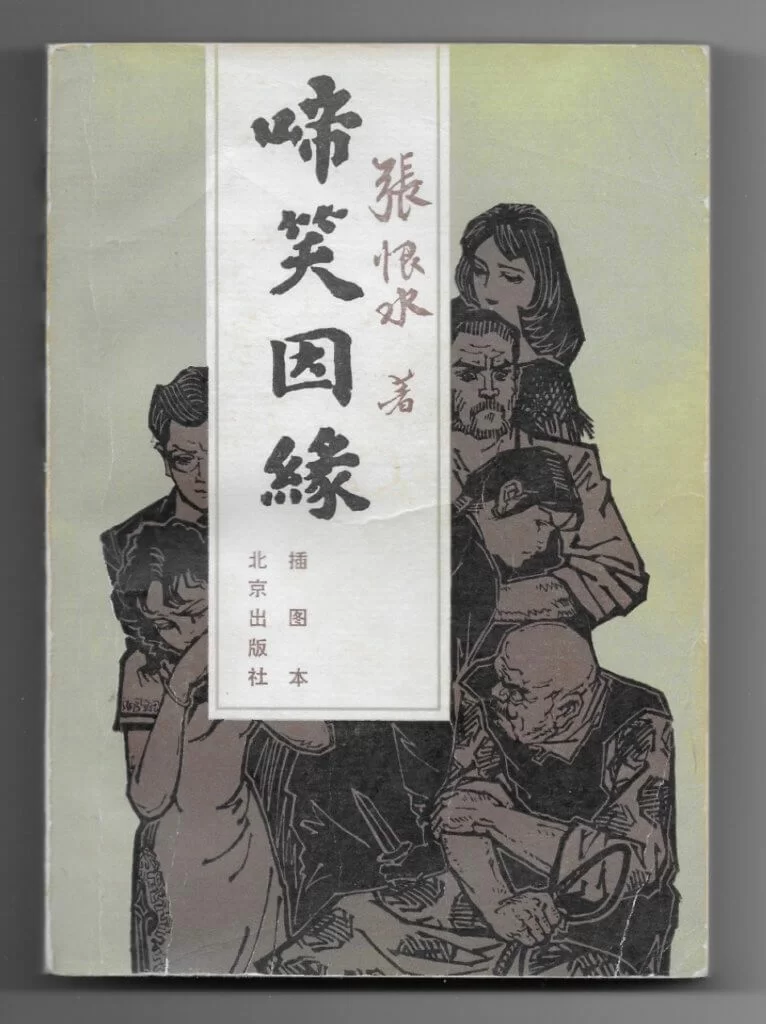

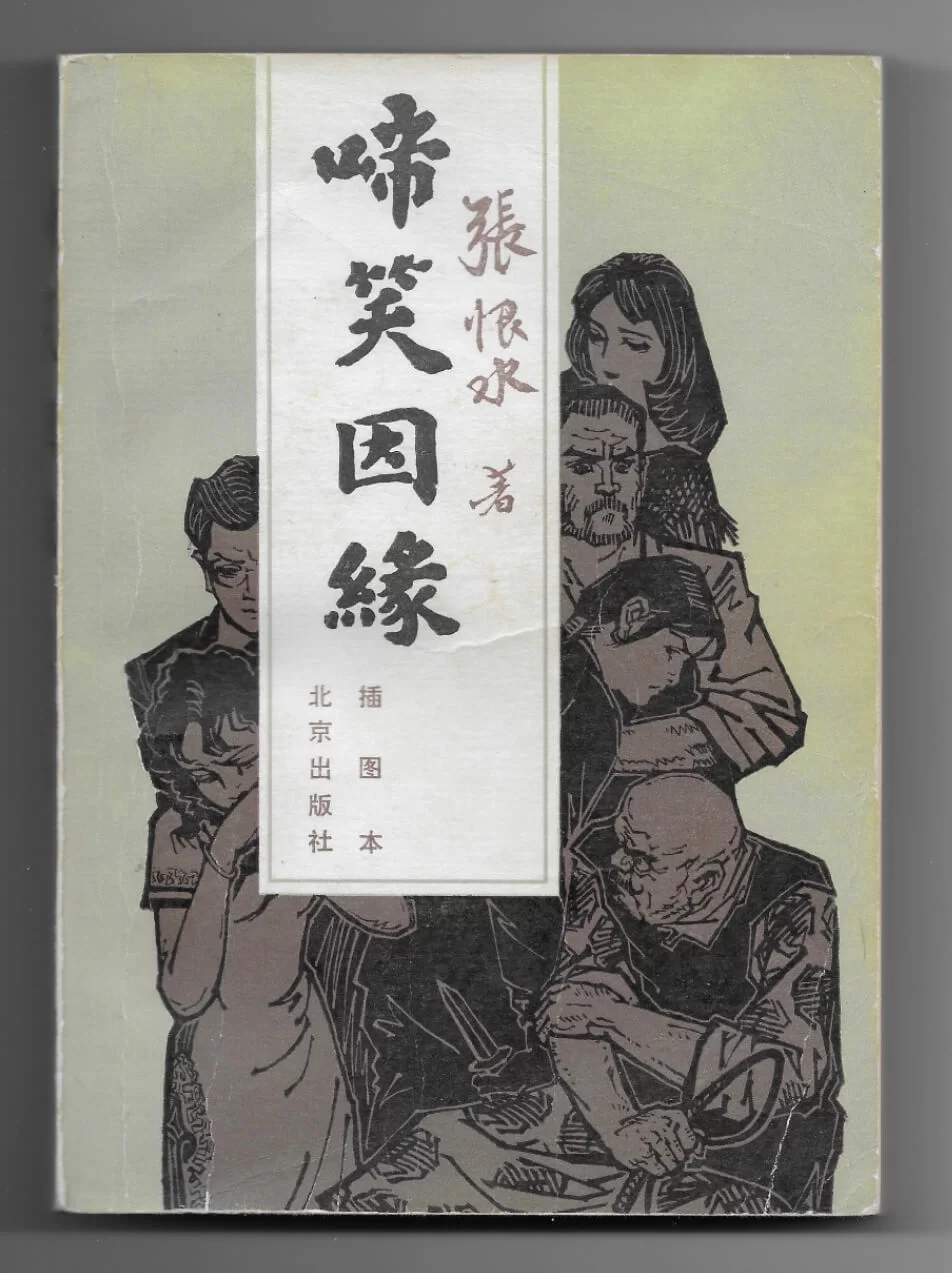

《啼笑因緣》插圖本

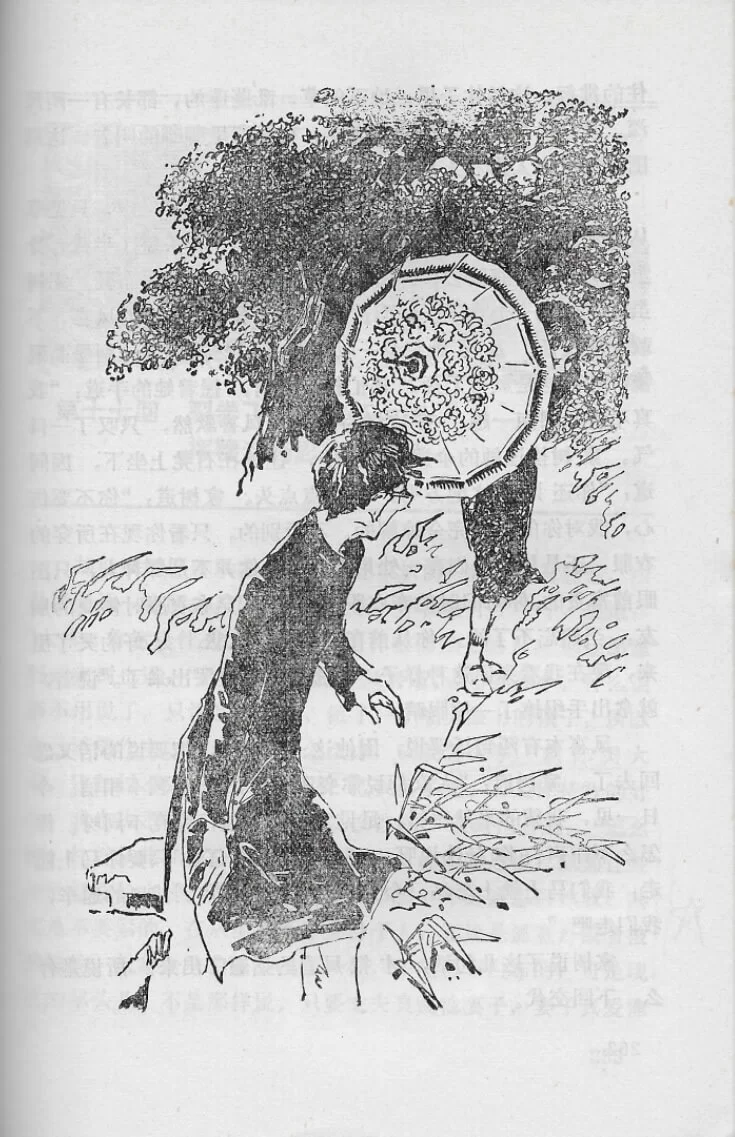

在《啼笑因緣》最終的一回裏面,樊家樹在嚴冬裏重見神經已經失常的沈鳳喜,「一個穿黑布褲紅短襖子的女郎,站在雪地裡,靠了槐樹站住,兩隻腳已深埋在雪。她是背著門立住的,看她那蓬蓬的短髮上,灑了許多的雪花,腳下有一隻大碗,反蓋在雪上,碗邊有許多雪塊,又圓又扁,高高的壘着,倒像銀幣,那正是用碗底印的了。─北京有些小孩子們,在雪天喜歡這樣印假洋錢玩的。」一對舊情人刼後在雪地相逢,本來是充滿悲情的場景,張恨水偏偏在此隨意地加插了北京小孩用雪做假洋錢的遊戲。喜歡穿鐅附會的評論家甚至可以說作者借這遇熱即化的雪錢去比喻鳳喜追求財富榮華的一場虛幻,而其實這樣的筆觸有疏離效果,以小孩的歡樂遊戲把這悲劇場景往後一推,變得沒有過份的傷他悶透。這正是張恨水高出其他鴛鴦蝴蝶派小說的地方。

樊家樹說未定親

寫北京並不浪漫

這也是一種對比的寫法。張恨水寫北京,也並非是一味的浪漫情懷。四月的北京樹木綠遍,太陽穿過紫藤花架,蜜蜂嗡嗡,一種清香沾人衣袂。但是同時間他又不避忌描述路邊雜食攤子上成千上百的蒼蠅,和那又髒又臭的煑羊腸子,還有北方的一條大寛溝,溝裏一片黑泥漿,流着藍色的水,臭氣熏人。這種把同一件事或情從兩個相反的角度去描繪,正好營造真實而又立體的效果。

沈鳳喜彈垓下歌

張恨水在《啼笑因緣》的第三回這樣描繪鳳喜:「今天換了一件藍竹布褂,束着黑布短裙,下面露出兩條着白襪子的圓腿來,頭上也改挽了雙圓髻,光脖子上,露出一排稀稀的長毫毛。這是未開臉的女子的一種表示。然而在這種素女的裝束上,最能給予人一種處女的美感。」這就擺脫了陳腔濫調,完全是真實細節的描繪,源自現實生活的觀察和記憶。我相信是這些筆墨,才能使劉半農稱張恨水為「當今的小說大家」,才能叫趙孝萱女士說他「寫得比吳敬梓與劉鶚還好。」

說因緣本是禪語

《啼笑因緣》曾經多次搬上銀幕及螢幕;我自己比較記得的是1964年王天林導演的那一部,由葛蘭飾演唱大鼓書的沈鳳喜:「又只見一帶的粉牆冷靜悠閒,忽然間閃出個傾國傾城樣,風神絕代的美天仙,崔鶯鶯裊裊婷婷正在那邊……」還有趙雷,演樊家樹有點顯胖,倒是當年的林翠演關秀姑,有一股清新氣息。改編電影之後《啼笑因緣》變成了《啼笑姻緣》。張伍在《我的父親張恨水》裏面曾引用張恨水自己的話去解釋為什麼是「因緣」而不是「姻緣」:「《啼笑因緣》並不是寫婚姻的。因『因緣』二字,本來是佛經中的禪語,社會上又把這二字移用,通常多作『機緣』解,意思是指十分巧合的機會。小說《啼笑因緣》,除了機會、機遇之外,還包含一種因果緣份,這是指社會上各種各樣的人,在生活中錯綜複雜的因果關係,這個關係又讓人產生了啼、笑、恩、怨、親、仇交織的離合。」

沈鳳喜做繁華夢

好結局如嚼橄欖

因此《啼笑因緣》的結局是:沈鳳喜神經失常,關秀姑遠走他方,只留下樊家樹和何麗娜在一起喝玫瑰茶,喝得貌合神離,意向不明。張恨水就是要這樣把結局懸在半空中,因為如果把應當剪掉的都寫了出來,就變得拖泥帶水,空氣不能緊張。末尾一不緊張,全書精神盡失了。從這一點看來,張恨水果然是個寫小說的高手。張恨水說他在寫這小說的起初就沒有意思讓三個女子中的任何一個嫁給樊家樹。他還說小說結局不要肥雞大肉,而是如嚼橄欖一樣。

舊情人會斜陽裏

《啼笑因緣》最初在上海新聞報副刊「快活林」連載,在1930年初版至今,版本不下二十多個。中國內地連環圖高手林立,老舍的《駱駝祥子》,巴金的三部曲,魯迅的《阿Q正傳》,都早已經有了連環圖;實在希望看到《啼笑因緣》的連環圖。插圖本倒有兩個,一個是2009年人民文學出版社出版的版本,由張恨水的女兒張明明負責插圖,另一個是1981年北京出版社的版本,繪畫插圖的是王暉。