知人口面不知心

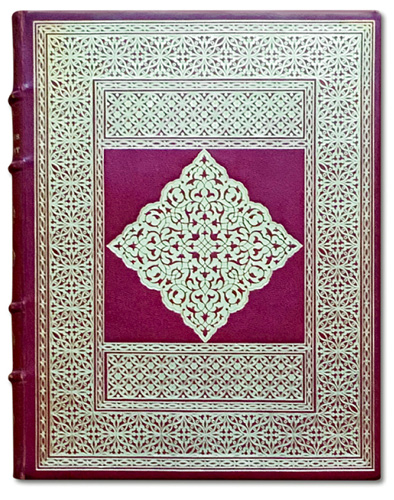

一本書最好能夠封面和內容互相配合。哲學神學的專書,封面設計要簡樸莊重,童話故事的封面不妨花巧漂亮;總得內容和外表能互相呼應,不要誤導,不宜欺瞞。做人最理想當然也是表裏如一。是怎麼樣的人,便說怎麼樣的話,做怎麼樣的事。只可惜上天有時故意弄人,來一個聰明臉孔笨肚腸,又或者像廣東人話齋:好眉好貌生沙虱。廣東人又說:笑騎騎,放毒蛇。這就像莎劇裏面麥克佩斯夫人所說的:「看起來要像花一般純潔,但做事要像花朵下面的蛇。」在人際關係上頭,能夠了解表像與真實之間的矛盾,方能順利行事。余華在《十個詞彙裏的中國》裏面,憶述小學時見到兩位女性老師相當要好,在一起有講有笑,誰知道一轉身便去告發鬥爭。這件事給他很深的印象。我們看人,能夠透過封面而去了解內容,總得經過一番折騰和花上一些功夫。

⚡ 文章目錄

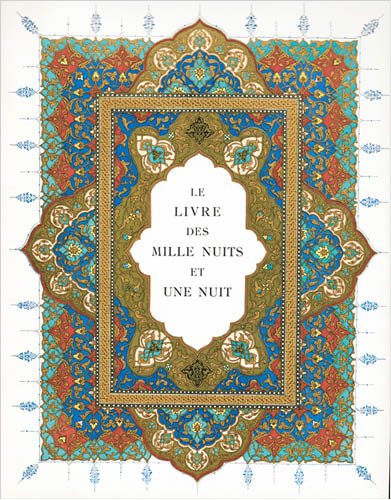

妓女書本同命運

這裏的一套法國版的《一千零一夜》(Le Livre des Mille Nuits et Une Nuit)大約是在2006年前後買的吧;記不清了,也沒有紀錄。是從阿根廷寄來的,用的還是一日快遞,整整的兩大箱子十二卷。用快郵寄遞,是希望盡量縮短旅途顛簸,保護書本的完整。每卷書都有本身的硬封套盒,另外書商也將書本包紮妥當,結果發現第三卷和第十二卷的大理石紋襯頁的對摺處(一本書最脆弱的地方)還是給震裂了,於是又得花費,請訂裝專家修補一番。書的命運和妓女相似,總是身不由己,隨着金錢飄泊至天涯海角,從巴黎至阿根廷,再輾轉來到紐約;一旦想到他日自己身後,這書中尤物又會流落何處,不禁興致索然。

但是既然有緣短暫相處,那又何妨把書拿出來看看,順便抹抹套盒上面的灰塵。一套十二卷,從1926年至1932年分期由巴黎的L’Edition d’Art H Piazza出版社出版;限量二千五百套,軟紙皮封面;其中有少量另外用摩洛哥皮封面訂裝,負責訂裝的是René Aussourd。每個封面和封底飾有燙金阿拉伯圖案裝飾。負責繪製書中插圖的是Leon Carré,至於那十二個阿拉伯圖案和書中無數的裝飾則由Mohammed Racim花了八年的時間去設計和描繪。這套書比我更早就來到這個世界,因此我手握書本之際,不禁要憑着紙的觸感,書的氣味,去努力感悟一個沒有我的世界到底是什麼一回事;我又奇怪曾經有多少雙眼睛注視過這些金燦的圖案花紋,而那些注視神光是否還停留躲藏在那些花紋和圖案的空隙之間?

大千世界蔓荼羅

我們小時候都畫過一筆連續不斷畫成的圖案吧。阿拉伯圖案(Arabesque)也就是這樣看起來彷彿無始無終循環不息周而復始的直線曲線組合,律動在永恆的靜止之中。有些看上去像四方盒子,有些看上去像綺窗(沒錯,有人認為阿拉伯圖案甚至融入了中國瓷器上的花紋),有些又像是宮殿的拱門,有些甚至叫人聯想到佛教密乘的曼荼羅。誠意經營出來的曼荼羅象徵了一整個大千世界,造成之後又立即隨風而散;阿拉伯圖案好像比較實務和科學,裏面有頗多數學、建築,和神學的含義;例如說,圓中有方就象徵了整個世界,四方形的四個直邊代表了泥土、流水、空氣,和火焰,陽剛雄渾地把天地支撐起來;只要移去其中一條,立即天崩地裂,宇宙消失。阿拉伯圖案講究對稱平衡,亦即是安穩堅固,因此那些線條和圖形模式完全可以移植到建築結構。有時候同一個圖案不斷地重複伸延到畫框之外,那就是宇宙的無邊無際。阿拉伯圖案世界中的直線屬陽,曲線屬陰。依斯蘭教禁止描繪阿拉創造的花草動物人類,因此那些千嬌百媚的曲線有時候雖然像是花朵蔓藤,卻總也說不上到底是玫瑰還是百合,呈現的只可以是畫家心目中的一個意念,總得避諱真神的創作,千萬不可犯重。這裏面有敬畏上天的智慧。又或者是叫觀者不必擅自演繹,這些圖案並不代表現實世界,所呈現的不外乎是自身的形象神韻;本身就是美,本身就是完整自足的存在。

死亡陰影隨降臨

只是還有這許多長方形設計,線條曲折蜿蜒,有時候又故意在長方形中留下一大片空白,留給想像。這許多長方形叫人想起了「西北有高樓,上與浮雲齊。交疏結綺窗,阿閣三重階。」綺窗後面,花遮柳掩地,似乎有無限幽秘,其間躲藏的可是體態豐肥,長年不見天日的後宮妃嬪?而其實阿拉伯之夜裏面的世界,處處可見聰明活潑,心狠手辣的女子,赤足走通街,大膽談戀愛;那真是一個繁華熱鬧的世界,當然死亡的陰影亦隨時降臨,無可躲避。因此這一個個綺窗一般的封面,可不是恰到好處地預告了書中的情節故事?