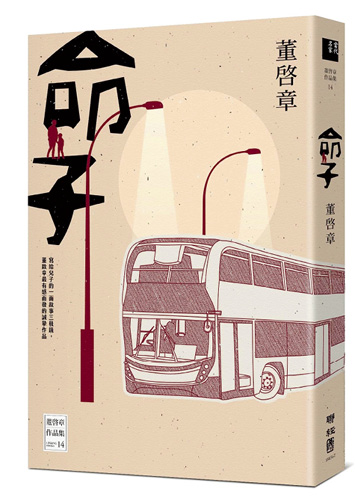

今次來談談自己的新書。

《命子》這個書名,取自陶淵明的同名長詩。詩中追述了陶氏家族祖上的豐功偉績,最後對兒子表示了「願爾斯才」的願望。豁達如陶公,當然不是真的期望兒子飛黃騰達,也不是嚴厲地向兒子下達「命令」。最後一句「爾之不才,亦已焉哉」,以及另一首《責子》的「天運苟如此,且進杯中物」,當中流露出對兒子的資質的寬容和幽默,不但在一千六百多年前,就算是在今天,也是不容易達到的境界。

在今天而言,「命子」這種立意,早已經是不合時宜的了。用這個做題目,只可能是反語。這本書是去年寫成的。上半年寫了第一部分「命子:果」,以散文的形式,記錄兒子成長的種種,以及身為父親的苦與樂。我向來很少寫散文,甚至無法寫散文。當我自覺到要寫一篇非虛構的文章,無論是記述經歷,還是抒發感想,只要是採取現實的主觀角度,我便會感到渾身不自在。由於相近的理由,我也無法寫詩。我對「直抒胸臆」有先天障礙。不過,這次例外地寫了十幾篇散文體的東西,合成一輯。

去年八月至十二月,我在新加坡南洋理工大學當駐校作家。教學工作並不辛苦,學生非常認真,堂上練習和回家的功課都做得十分用心。要求作家參與的演講和活動也不多,我有充分的自由時間寫作和閱讀。

我住的宿舍位於「南洋谷」,離飯堂和超市很近,對於不太挑食的我,飲食的問題很容易解決。三房兩廳的單位,對獨住者來說有點太大。我把大飯桌變成我的工作桌,前面就是空蕩蕩的大廳。我從未曾在如此廣闊的空間裏寫作過。早上有鳥聲,晚上有蟲鳴,四周寧靜得像身在深山。有時一連幾天沒人打擾,從早到晚都不用說一句話。我突然尋獲了渴望已久的隱居生活。

單位在房子的三樓,景觀甚佳,對面是樹木和小山。因為較高,蟲蟻也相對較少。最常見的是一條每晚從門縫下鑽進來,沿着牆邊溜進廚房的壁虎。壁虎行動俐落,不擾人,只是經常留下糞便。美中不足的是,房子前面據說非常漂亮的藍湖和公園,因為學校的發展工程,每天都在挖掘、倒泥和架設建築物,白天有時會有點吵。不過關上窗,習慣了也沒有什麼。在幾個月間,看着工人們每天辛勤勞動,逐漸把地形完全重塑,感覺跟寫長篇小說也有點像。

《命子》的第二和第三部分,就是在駐校期間完成的。相較於第一部分的回憶錄或生活散文的形式,完全虛構的第二部分「笛卡兒的女兒」是一個反照。我刻意加入許多注釋,寫成好像譯自外文的人物傳記的模樣,但角度卻是主觀的,也即是一個父親的角度。在構造一個想像的女兒之後,我覺得無妨再構造一個想像的兒子,於是便有了第三部分的構思。這個不存在的兒子花,是真實的兒子果的對照。作為一個「弟弟」,我想知道「完全不同的另一個兒子」有什麼可能性。也許他只是作為大人的我試圖回復年輕的偽裝。

今年上半,對文稿略作了點修訂。到了八月,在書本的後期製作期間,我父親過身了。父親年初驗出患上大腸癌,心臟狀況也一直不好。我們對他的離去也不是沒有心理準備的。他是在星期天清晨去世的。陽光明媚,氣氛安靜。沒有遺憾,沒有太多的痛苦。這不能不說是個圓滿的終結。一家人從醫院出來,一起去茶餐廳食早餐,很日常的感覺。但心底裏大家都有一種說不出來的悲傷和空洞。

回家後沒事可做,下午便獨自出去港島參加遊行。天氣大變,全程下雨,雨勢有時頗大。人們密密麻麻,撐着傘在街上緩緩移動,渾身濕透。我在人羣中,突然想到,這個夏天的事情,結果無論好壞,父親也不會知道的了。我即將出版的這本書,這本關於他疼愛的孫子的書,父親也無法看到了。

父親也曾經是兒子,也曾經送走他的父親。現在輪到我,他的兒子,送走他。有一天也會輪到我的兒子來送我吧。父子關係,真是一件奇妙的事情。我想了很久也想不透。我和父親都是沉默寡言的人,這麼多年沒有多少深入的交談。但我肯定,他是影響我最深的人。

這本寫於一年前的書,自然無法回應眼前的現實。今天的兒子,和書中所寫的過去的他,已發生了很大的變化。漸漸地長大成為一個獨立自主的人,他必須學會自己做決定,也要學會承擔責任。我徵得他的同意,寫下了他的童年往事。至於他未來的人生,應該交由他自己來書寫了。