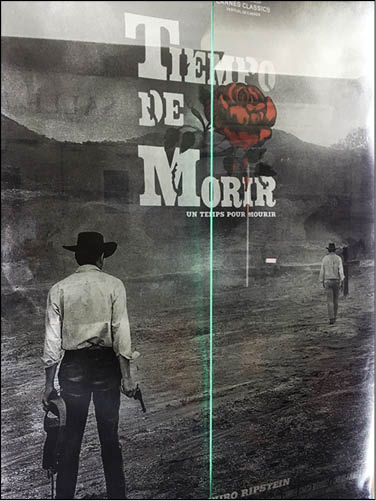

七十年代太平洋電影圖書館放映的專輯可以非常冷門,譬如墨西哥影壇巡禮,令人醒覺除了外勞愛森斯坦和布紐爾千里迢迢移船就磡,還有美國的奧遜威爾斯在邊疆拍了一部《歷劫佳人》,默默耕耘的本地人也有一定貢獻。那批導演之中,印象最深刻的是利普斯坦,他後來果然成了中堅份子,歷年來佳作不斷,去年香港電影節放映最新的《窮街柳巷》,排在山長水遠的山旮旯場地,仍然不顧舟車勞頓跑去看。巴黎小戲院最近公映《死亡時刻》,一九六六年拍攝,馬奎斯和富恩特斯攜手編劇,全新印本,說是他的處男作,不記得加州歲月有沒有看過──只記得《貞潔堡壘》,因為實在太震撼。

下午場,觀眾疏疏落落,不過外面天寒地凍,室內暖烘烘,坐下來一點也沒有冷清之感。自從康城影展設立經典復修項目,第五區桑普理安街這幾間戲院一年到晚都有煥然一新的數碼版放映,慣見亦尋常,不那麼馨香了。片商總是鄭重其事,海報印得十分漂亮,對摺單張擺在大堂架子上任由路人免費取閱,有時還有明信片,真擔心他們血本無歸。忽然想起,初認識A時以為他有墨西哥血統,皮膚雖然不黑,彪悍的身形似南部邊境上來的偷渡客,人家說專搜集東方面孔的老外是一種獵奇心理,我倒有點為同胞報仇的意味。說出來他哈哈大笑,嘰哩咕嚕講了一堆西班牙話,讓我誤會自己眼光銳利,卻原來祖宗都是日爾曼族,他十七八歲去墨西哥城唸了兩年美術學院,西班牙話是那時學的。

「總之有墨西哥因緣,我沒有猜錯。」

我們住在十四街附近的橫巷,勉強算卡斯特羅區,穿越同志中心地帶攀過斜坡走到十八街廿四街,是墨西哥人聚居的美遜區,閒來兩人去樂斯戲院看電影,順便吃心愛的墨式薄餅卷burrito。這是我最熟極而流的兩個西班牙單字之一,另一個是maricon,等於粵語的「契弟」,絕對不帶恭維和尊重。當然是央求A教的,免得當街被侮辱還懵然不察,雖然知道了也無濟於事,那是著名的紅番區,白刀子進紅刀子出的驚險鏡頭據說並不鮮見,哪敢逞強回嘴。街角有家救濟軍故衣店,佔地甚廣,可以輕易打發一兩個鐘頭,然而買過什麼全無印象,常穿的草綠束腳軍褲購自Haight Ashbury一間剩餘物資店倒記得一清二楚。

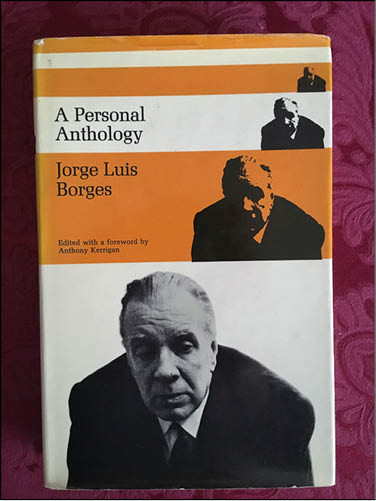

也很記得頭幾次約會,他隨身帶着卡夫卡的《在流刑營》英譯本,好奇打開看了兩頁,完全不知所云。鄭重推介波赫士,奉為人間極品,起初我的興趣也不大,後來發現有個口袋書系列由Milton Glaser設計封面,半抽象水彩畫顏色明麗,這才愛屋及烏讀了《沙之書》和《幻想物體之書》,由《紅樓夢》和張愛玲的文字跨進另一個世界。回心一想,那幾個漂亮封面未必是Glaser親筆,可能是他老拍檔Seymour Chwast作品,當時他們的工作室叫「圖釘」,風格大同小異。

《死亡時刻》講殺人犯出獄之後,遭死者兒子鍥而不捨尋仇,火爆場面頻頻,先是口角繼而動武,雖然戲中人全無同性戀傾向,怒火中燒口不擇言,對白幾次躍出maricon,聽着難免心有戚戚。數天前在第六區常光顧的二手英文書店,見到一冊波赫士絕版的《個人選集》,拿上手翻翻沒有買,這時後悔了,散場出來天色尚早,連忙趕去。幸好仍然在架上。平日信仰沉默是金的店主這天心情特別好,有一句沒一句閒聊:「今晚勢必要用膠袋套着窗外的植物了,天氣預測零下五度哩……」書店名叫三藩市。