設計師黃雋溢(Westley)一身文人氣息,習書法逾十年,工作室貼有他的作品。他的公司Wholly Wholly除做各種商業設計,也鍾情為香港老字號做品牌重塑。談到本地老牌,溫文爾雅的Westley話中有火。他曾與百年手造遮廠梁蘇記合作,「那次推出的遮,師傅花一天最多造到兩把,每把賣一千二百元,但有些客人會說:『黐線㗎咁貴,買日本或英國遮仲好啦。』香港何價呢?」

近期他的新作,是為記載老舖故事的《香港老舖錄》做書籍設計,以另一方式保育「香港製造」。厚疊疊的《香港老舖錄》是心機作,雖然香港地,書籍何價、書籍設計何價,Westley說來難掩無奈,但有價值的事,總要繼續做才不致消失,他的宗旨是:「唔死就當贏啦。」

⚡ 文章目錄

尺寸像《通勝》 雞皮紙袋書

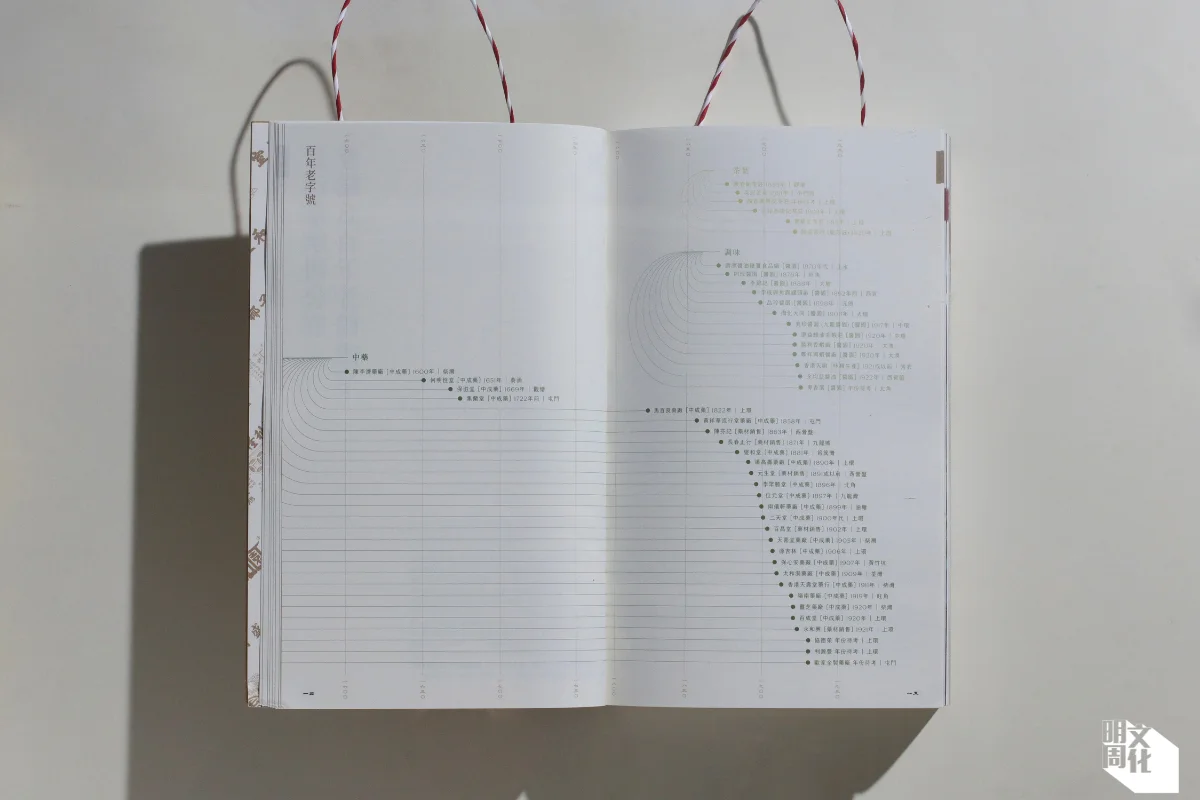

三十多間老舖的故事,要消化大量文字資料是首個挑戰。「作者有很豐富的內容,一本書放不下,考慮到團隊會再出書,我便用系列書籍的概念去設計。書的尺寸比例像《通勝》,意指這是關於老舖的『通書』,將來出第二本時維持尺寸,可以轉換封面顏色,已成系列。」

隨《香港老舖錄》附送的老字號茶餐廳紙袋(左),旁為老舖用來包裝茶葉和藥材的紙張,其傳統圖案均在書中展示。

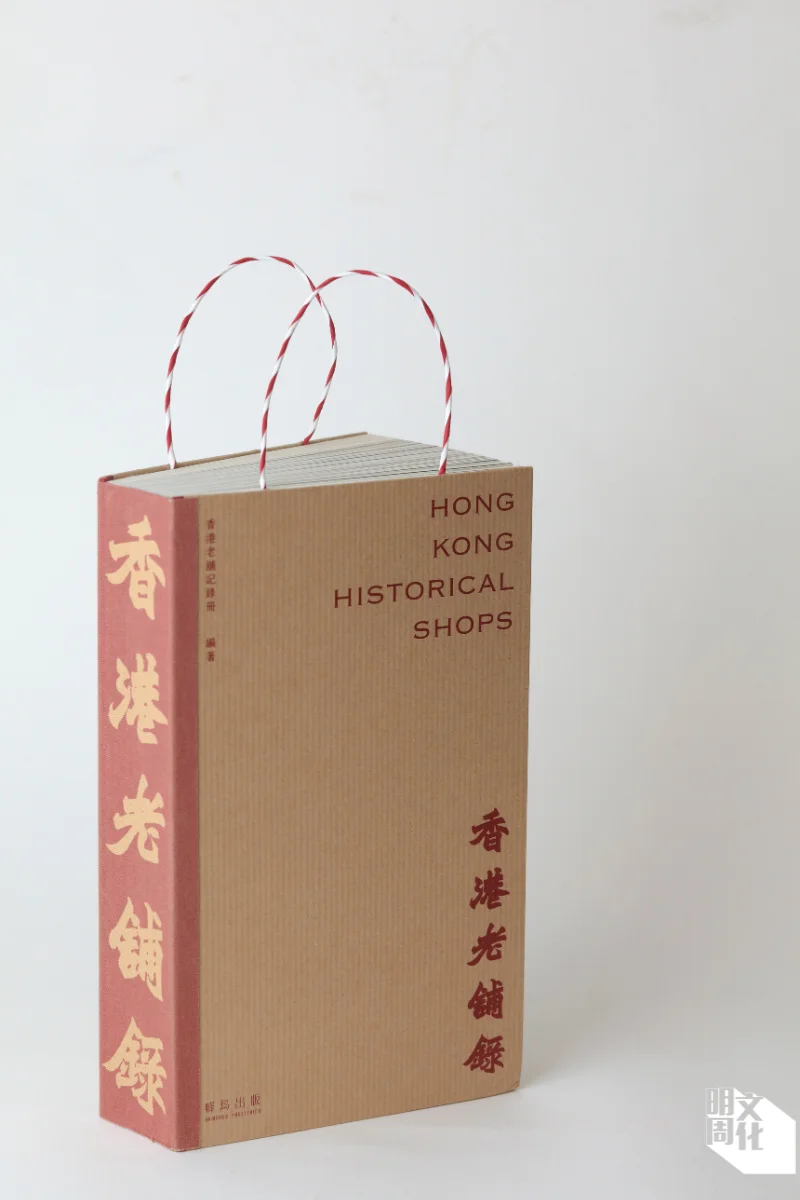

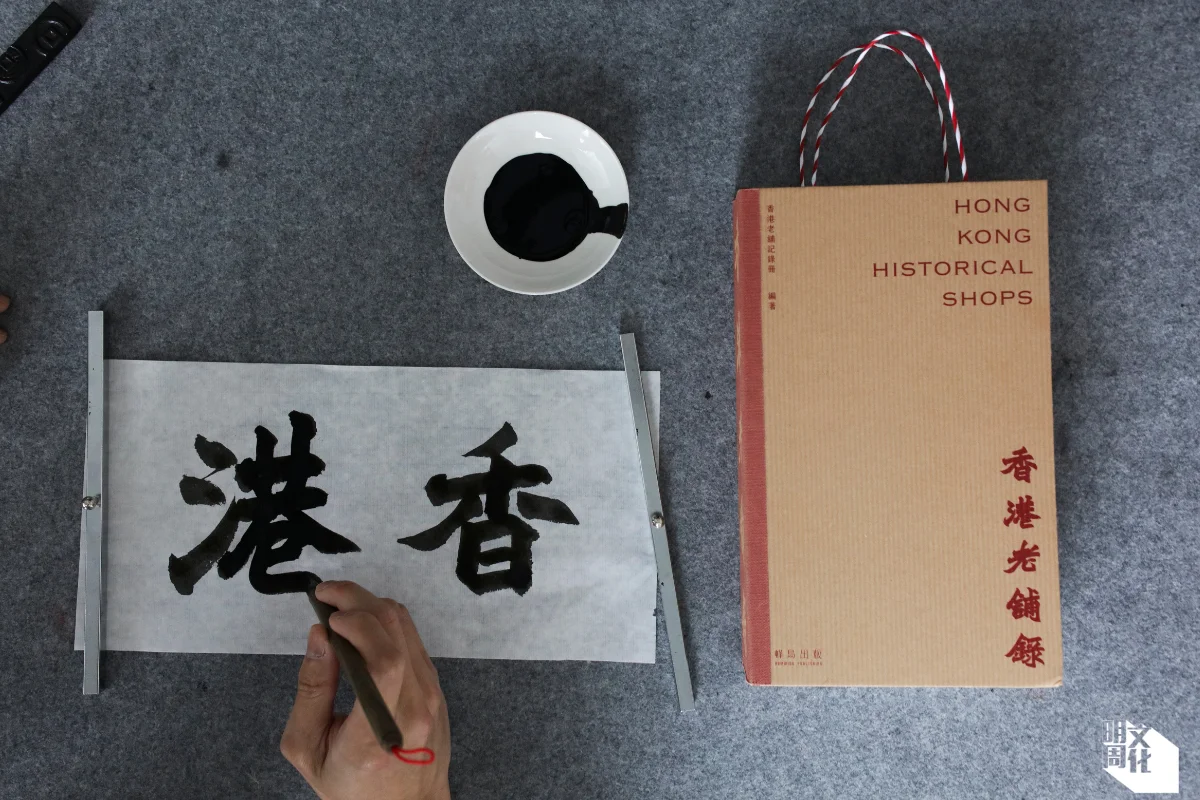

《香港老舖錄》封面設計很特別,以雞皮紙包裹卡紙,附有紅白色扭紋紙繩,儼如手提雞皮紙袋。「一來這是很多老舖曾用的包裝。二來我覺得香港的特性,是務實靈活,而雞皮紙袋也有這種感覺。它便宜、耐水,濕了不易霉爛,放甚麼進去都能保存一陣子。」Westley曾設計過十多本書,如去年出版、他身兼作者的《香江墨跡—構築香港的書法》,一套四冊共七百多頁。他說在書展留意到大家買書的小麻煩:「有時想買多一套送朋友,但太重拿不動,又不想花錢買個袋⋯⋯」《香港老舖錄》共五百多頁,能承重的紙繩就有實際作用,讓人可一手提起便拿走。

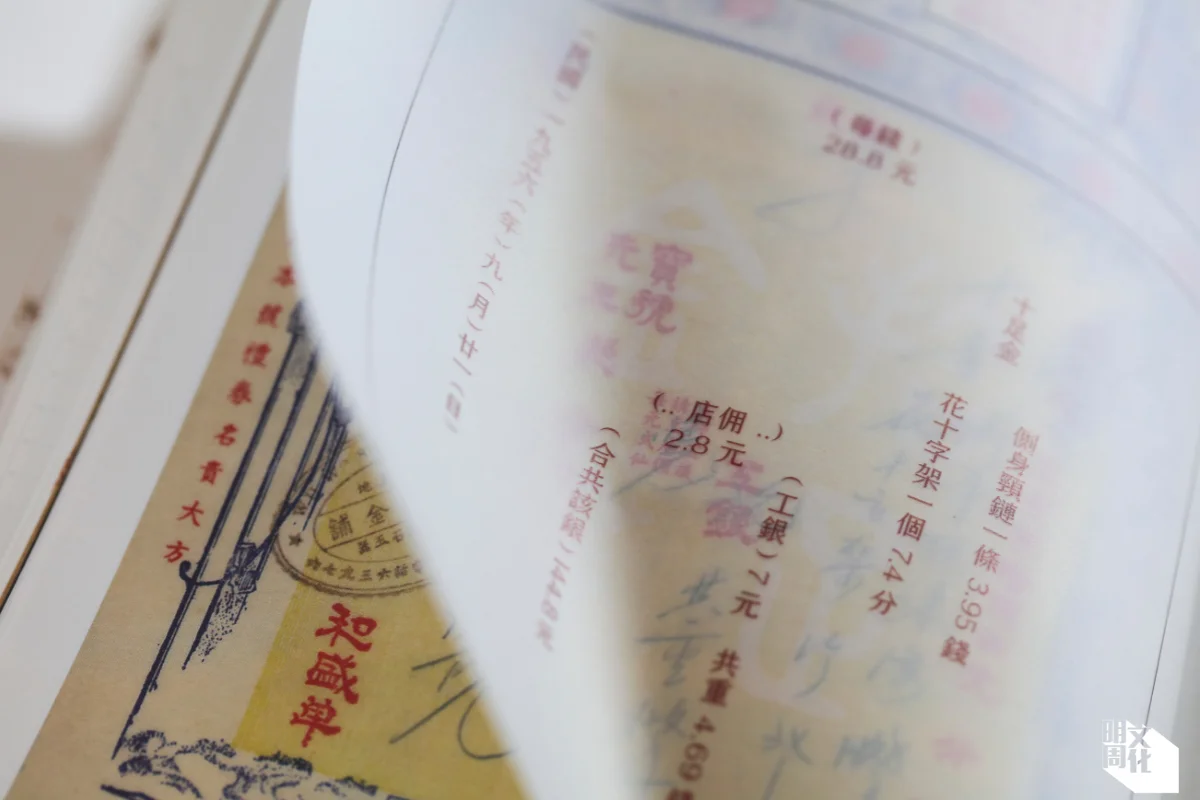

封面只是書籍設計的一環,還有裝幀、紙質、排版、字型等選擇,通統來自設計師。Westley有個大原則:「無論設計上怎樣發揮,都不應蓋過作者和書本身的內容。」《香港老舖錄》的設計的確沒喧賓奪主,而是有助傳遞書中信息。例如全書將老店分類為幾個單元,Westley用雞皮紙作分隔頁,是結構上的心思。另外書中展示很多「老舖美學」的傳統圖案,如包裝設計和印刷品,Westley說:「其中一頁展示昔日金舖的收據,作者想解釋上面不同位置寫了甚麼,所以我的設計是,下一頁用牛油紙(在相應位置)印上解說,一翻頁便蓋着收據,一目了然。以前解剖學的書也有這種設計。」

印有解說資料的牛油紙,能蓋在金舖的收據圖上。

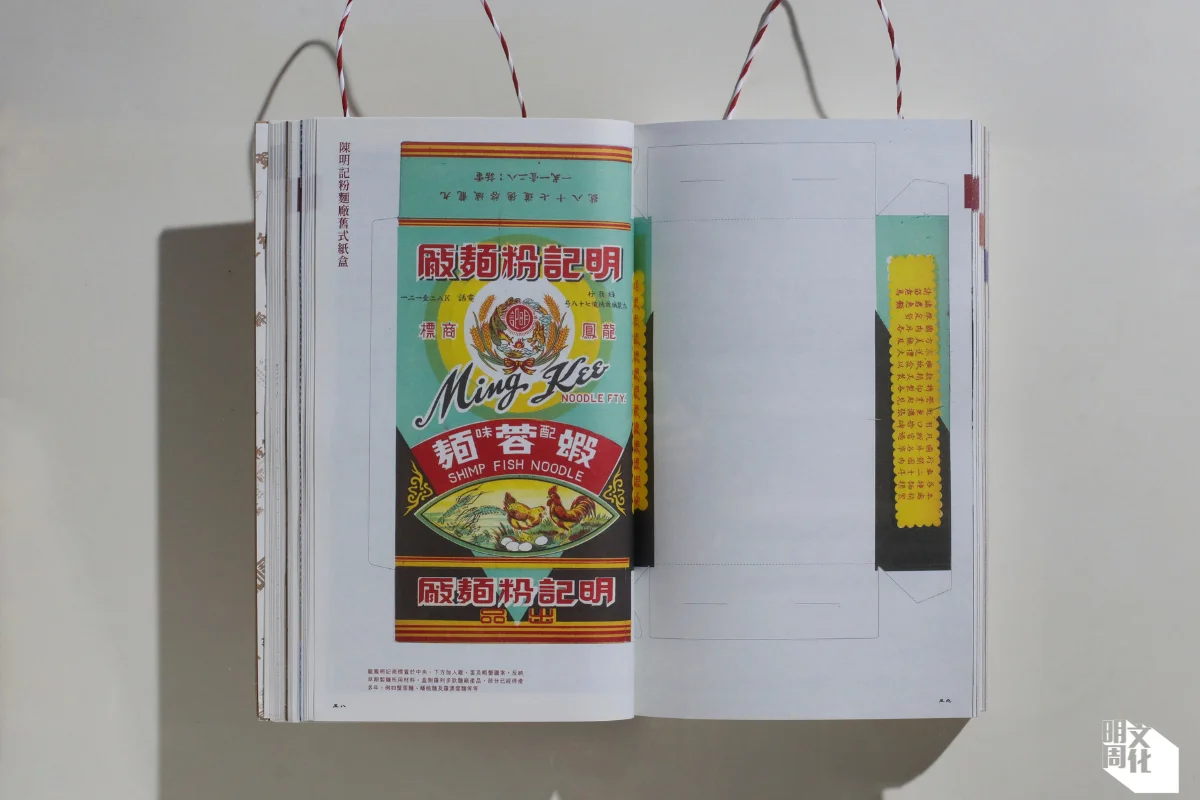

作者原本只想呈現麵粉廠舊式紙盒的圖案,Westley則提出展示整個紙盒裁形,更有味道。

書,不值得你買嗎?

《香港老舖錄》還有不少特色設計,包括附送老字號茶餐廳的糕餅紙袋。對於大眾,可能看見這些所謂的「花臣」,才察覺書籍設計的存在。實情即使是純文字書,都有其設計,如字型的選擇。單看《香港老舖錄》的文字部分,也有設計思量——封面的書名毛筆字,是由Westley所寫的北魏楷書,模仿戰前唐樓樓柱的廣告字;書中內文則採用台灣的凝書體。「它閱讀起來清晰舒服,有很多『呼吸位』,不像傳統字型那麼死板。」別說微觀字型,一般香港人是否對書籍設計不太關注,甚至無甚認知?Westley說:「也是的,這是我們沒美感教育的問題吧。」

某程度上美感教育如何,城市面貌便如何,相互影響。舉例說,當書店盡是設計優質的書,那已是映入眼簾的日常美感,在這方面,日本是人所共知的佼佼者,Westley淡然指出事實:「很多香港人愛去日本玩樂,但對人家背後的文化以至美感教育,卻很欠理解。」他既做書籍設計,也是寫過《香江墨跡—構築香港的書法》的作者,另有行內人的觀察:「其實香港有許多作者,都希望出版有趣的書,但以我所知,很多時申請資助出版的基金時,書籍設計的人工不被納入資助範疇,反映了負責甄選的人,並不覺得那是重要的事。」

由書籍設計談到書整體的價值,Westley不無感嘆。「首先香港人不太愛閱讀,其次有實際的土地問題,有些人買書,真的要考慮家裏有沒有空間擺放。」他想起出版《香江墨跡—構築香港的書法》的經驗,該書記錄香港四位著名書法家的生平及作品,「雖然很多人說這本書很有意義,不過我曾在香港誠品書店辦講座,六十人到場,只有一人買書。去到台灣,三十人來聽講座,出版社帶了十二套書,是全部賣出的。你會看到兩地的人,在重視文字、文化價值方面的差別。」

《香港老舖錄》也是有意思的書,如出版社的介紹所言,這本書「探究老舖並非懷舊,而是為了更認識香港;作為文化載體,記錄老舖有助認識香港歷史文化、風俗習慣、社區特色、行業變化甚至地理形勢。」《香港老舖錄》售價為二百八十八元,或者在香港大眾眼中,已屬貴價,Westley坦言:「其實算半賣半送,因為印刷成本很高。」Westley的設計公司常與老字號合作,那些亦不是盈利最多的項目,他只是希望透過設計,保育香港悠久而美好的東西。他笑指自己是真正的用家,受訪時正身穿利工民內衣,平日會用梁蘇記的雨傘。「能幫助老字號繼續生存,我便很開心,那我就以自己的能力,能貢獻多少,就多少吧。」

軟膠裝幀的《香港老舖錄》,書脊物料是米色帆布,再絲印朱紅色塊。

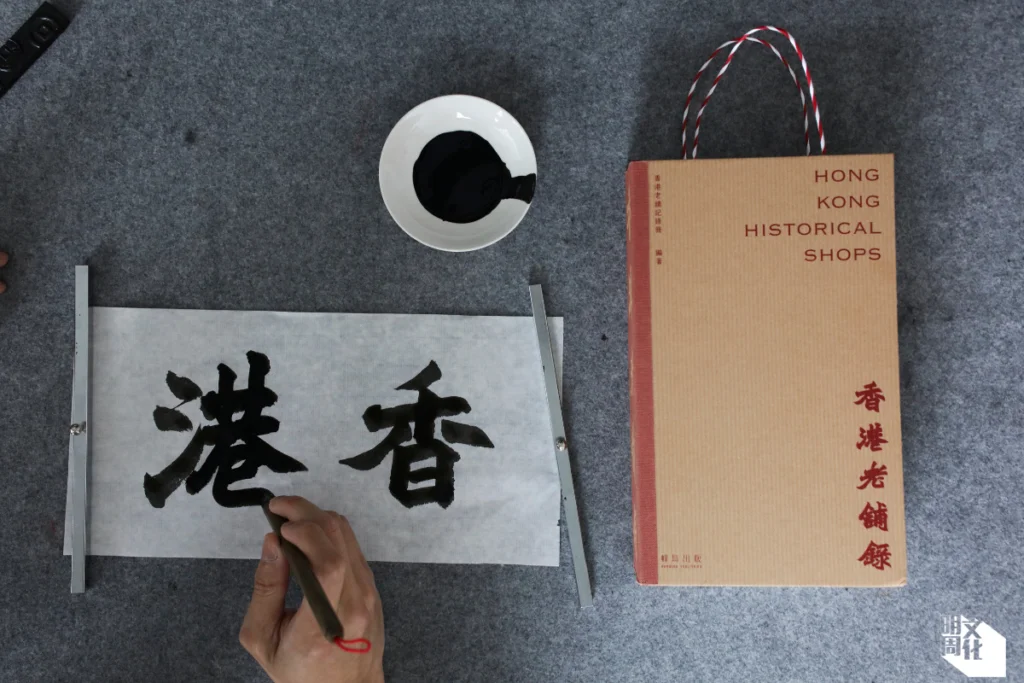

《香港老舖錄》書名大字由Westley以北魏楷書寫成,模仿戰前唐樓樓柱的廣告字。