提到故宮,不少人希望有朝一日能親身踏入那片紫禁城的磚瓦之間,觸摸歷史的紋理,感受千年文化的餘韻。

二○二四年五月,香港賽馬會和公益慈善研究院共同宣佈,與故宮博物院在北京簽訂了《萬方傳播中華文明及文化科技人才培養計劃》合作框架協議。這為期五年計劃不僅旨在弘揚中華文化,還希望促進香港與內地之間的文化交流。當中最引人注目的舉措,是保護及修繕故宮內的承乾宮,改造成「故宮香港文化交流基地」,為藝術科技與文化教育搭建嶄新的平台。

計劃首個重點活動「FLASH !故宮——數字故宮快閃展」早前於大館圓滿閉幕。這場首次在香港舉辦的沉浸式故宮展覽讓觀眾得以近距離感受故宮的建築之美和文物魅力,透過現代科技,為這座百年古城注入嶄新活力,是次展覽亦是馬會成立140週年慶祝活動之一。

馬會主席利子厚於2024年在《萬方傳播中華文明及文化科技人才培養計劃》合作框架協議簽署儀式上致辭。

香港賽馬會董事、公益慈善研究院主席黃嘉純表示,是次展覽通過互動多媒體技術,生動展示故宮的建築和文物,讓參觀者欣賞故宮的獨特文化魅力。

⚡ 文章目錄

探索中華文明 智慧創造和深厚底蘊

由香港賽馬會及其慈善信託基金共同成立的公益慈善研究院,集「智慧、善款、行動」三大元素於一身,為國家以至全世界作出貢獻,並促進東方與西方在公益慈善事業的交流。馬會董事、公益慈善研究院主席黃嘉純在展覽開幕禮上致辭時表示,與馬會一樣,公益慈善研究院致力推動藝術文化及保育的工作。今次展覽是馬會和公益慈善研究院與故宮博物院合作推動的重點活動之一,通過互動多媒體技術,生動展示故宮的建築和文物,讓參觀者猶如置身其中,感受故宮的獨特魅力,並探索中華文明的智慧創造和深厚底蘊。

焦點展區:

• 四時故宮

運用先進的數位技術,將寧壽宮區正門「皇極門」的四季更迭之美,以動態影像方式呈現。觀眾可以欣賞到皇極門在春、夏、秋、冬不同季節的獨特景致,感受時光流轉中建築的生命力。

• 角樓印象

透過 VR (虛擬實境)技術,重現紫禁城四座角樓的搭建和彩畫繪製過程。觀眾可以親身體驗角樓的建造過程,深入了解其獨特的「九梁十八柱七十二條脊」建築風格,感受古人精湛的工藝技巧和卓越的建築智慧。

• 鑒藏珍玩

以數位影像方式呈現故宮博物院的珍藏文物,其中精選的二十二件展品更可觸控互動賞玩。觀眾可以透過觸控螢幕,近距離欣賞文物的細節,了解其背後的歷史故事和文化內涵。

• 宮廷生活體驗

展覽不僅僅是靜態的展示,更提供互動體驗,讓觀眾可以親手「製作」宮廷珍饈美饌,深入了解宮廷飲食文化,並可透過不同的手機應用程式,體驗宮廷生活,探索古代織繡工藝等中華文化及歷史故事。

《四時故宮》,運用數位技術呈現寧壽宮區正門「皇極門」經歷春夏秋冬四季更迭之美。

《親制禦膳》讓參觀者可透過互動體驗,「做出」珍饈美饌,從而了解宮廷飲食文化。

《青綠山水―千里江山》將北宋末期畫家王希孟的唯一傳世作品《千里江山圖》展現眼前。

大館對談 文化交流與知識的深度碰撞

為配合展覽,主辦單位特別舉辦了兩場「大館對談」,邀請故宮專家與本地藝術科技界的重量級人物,從多角度探討文化傳承與數字化創新的交匯點,每場對談均吸引了過百公眾參與。

「大館對談」,邀請故宮代表與本地專家,探討藝術科技應用和古蹟保育。

藝術科技遇見傳統文化:探索文化傳承的新路徑

首場對話邀請了故宮博物院數字與信息部副主任于壯,與香港藝術科技界,進念‧二十面體聯合藝術總監暨行政總裁胡恩威,兩位講者以各自的視角,透過故宮的數位體驗交織出傳統文化與現代科技的碰撞。

于壯認為,藝術科技不僅僅是工具,更是一種文化傳播的橋樑,能夠讓更多人接觸到傳統文化的精髓。他透過各種例子描繪科技如何讓故宮的文物「活」起來,「走」出去,打破了實體博物館在時間和空間上的限制。他分享:「我覺得沉浸式最重要的是感受,不是你看到的這種視覺東西,而是你內心有的真正觸動。」他舉例說,運用高解析度的數位影像技術,將北宋畫家王希孟的傳世之作《千里江山圖》完整呈現於觀眾眼前,並將畫作立體化,讓觀眾彷彿置身於畫中,感受青綠山水的壯麗景色和博大氣勢;也可在山水間漫步,觀察畫作的細節,感受宋代畫家的藝術魅力。

在對談中,他們一致認為,文化機構應善用科技的力量,讓更多人能接觸、理解,甚至愛上傳統文化,進而讓文化在現代社會中,繼續閃耀光芒,並以更貼近現代人的方式,傳承下去。

首場大館對談的講者為故宮博物院數字與信息部副主任于壯(中)和進念•二十面體聯合藝術總監暨行政總裁胡恩威(右),主持人是政策研究員及自由撰稿人林玥彤(左)。

承乾宮保護與傳承利用:古建築的活化與再生

「大館對談」的第二場,聚焦於故宮的歷史建築承乾宮的保護與傳承利用。故宮博物院古建部副主任趙鵬,以及香港珠海學院建築學系講座教授龍炳頤,兩位專家從各自的專業角度出發,探討了古蹟保護的挑戰與策略,並分享了在文物修復、文化傳承上的真知灼見。

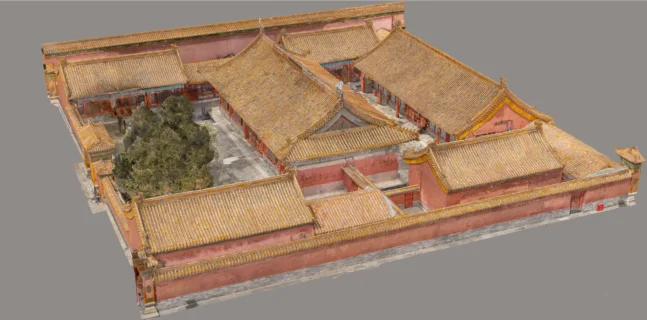

趙鵬,作為故宮博物院的古建專家,深入淺出地介紹了承乾宮的歷史沿革和建築特色,不僅讓聽眾對承乾宮有了更具體的認識,更點出了古蹟保護的核心原則:「用最小最低限度的干預」。承乾宮是紫禁城東六宮之一,曾是明清兩代后妃的居所,康熙皇帝在位期間對承乾宮進行了重建,奠定了今日所見的樣貌。他坦言:「保育來說,我們最大的挑戰是如何在一個古建築群中,融入當代的生活,像我們正身處的大館就是一個很好的例子。」承乾宮將借鑒大館「保育管理計劃」的保育活化經驗進行建築保護,場地復修及展廳改造工作。他表示文物古蹟的保護,不僅要着重於其歷史信息,更要兼顧其價值。在用途方面,則應考慮公益性和可持續性。

兩位講者在對談中也探討了如何在古建築中融入當代生活,他們一致認為文物保護的目的不僅是保存歷史,更要讓文化在當代社會中持續發展,讓後代也能夠從中汲取智慧。

第二場大館對談的講者為故宮博物院古建部副主任趙鵬(中)和香港珠海學院建築學系講座教授龍炳頤(右),主持人是賽馬會文物保育有限公司諮詢委員會主席林筱魯議員(左)。

文化傳承 培育藝術科技人才

根據馬會和公益慈善研究院與故宮博物院簽署的合作框架協議,除了這次展覽和對談活動外,馬會和公益慈善研究院亦會支持故宮博物院舉行一系列展覽交流和人才發展等項目,在香港、內地和全球層面傳揚中華文化,並支持培育藝術科技人才,同時積極響應國家「十四五」規劃綱要中,支持香港發展成為中外文化藝術交流中心的願景。

另一項由故宮博物院主辦、香港賽馬會支持,公益慈善研究院獨家捐助的「科技文創人才培養計畫」啟動儀式亦於去年十二月在戲曲中心舉行。計畫匯聚內地、香港及國際優秀的文化科技資源,加強故宮的文化創意能力,促進文化交流,為內地及香港青年的文化和藝術教育提供更廣闊的空間。

由最初的賽馬及會員會所發展至今,140年來,馬會與社會一起茁壯成長,有賴其獨特的綜合營運模式,把賽馬及博彩收入,轉化成稅款、慈善捐款及就業機會,貢獻香港。馬會以「與你並肩.昨天.今天.每一天」為主題,推出連串慶祝活動,標誌著馬會的重要里程碑,同時感謝香港市民與馬會一起致力建設更美好社會。

馬會、公益慈善研究院與故宮博物院的合作包括保護及修繕富歷史價值的承乾宮,建立「故宮香港文化交流基地」。

承乾宮將借鑒大館的保育活化經驗進行建築保護,場地復修及展廳改造工作。