告別忙碌的藝術三月,然殘忍而現實,終留下來的會是甚麼?台灣雕塑家李光裕在三月帶同作品首度來港,他的雕塑一眼就認得出來,鏤空形態,線條如書法輕盈、流動,不蹈襲前人。即使他重複向人講解自己作品,每次仍舊樂悠悠,說創作方法就是不斷解構重構。從他身上想到四個字:「藝術頑童」,才發現許多媒體都用於形容藝術家,如畢加索、大衛.霍克尼,本地代表亦有蛙王郭孟浩。或許能留下來的藝術要像孩童一樣,頑皮一點。

⚡ 文章目錄

作家生活 喜新厭舊

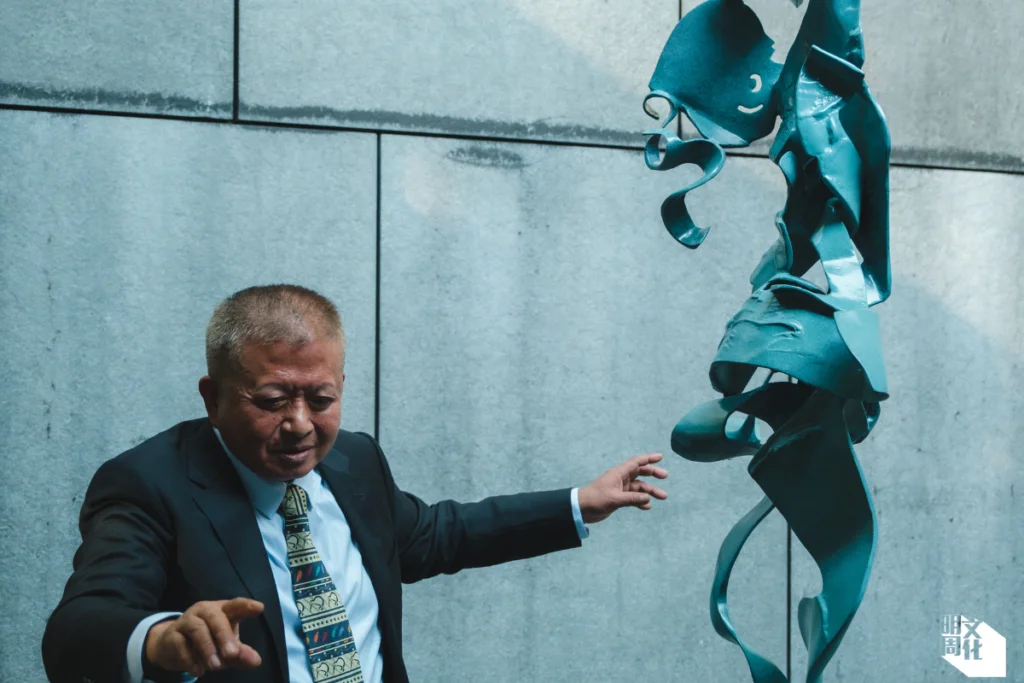

「你看這作品感覺怎麼樣?」李光裕介紹雕塑《水月》前先考記者。我說,像纖瘦的東方女性獨自陶醉舞蹈,不過頭好像歪掉。他點頭說對,又着我繞另一角度看,邊模仿雕塑律動,邊解釋雕塑姿態看似錯亂,從腳到抬高的手不斷流動,但只要像古代的門捉穩中軸,銅片錯落拼接亦不會倒。向下歪掉的頭出於調皮,改變原本向上昂起的頭,他笑嘻嘻道:「一放上去的時候,你會覺得這個人體太正常,沒有想像力。」

雕塑靜止卻感流動,銅帶重量卻感輕盈,想像力的源頭來自他台北汐止郊山的工作室,同時也是他的雕塑花園。工作室擺滿形態各異的金屬板,完成作品後又會摔落地上,或用鋸子鋸開重組。他自言創作的方法論就是「不斷的解構重構」,透過破壞來解掉舊有概念,從而催生新事物,「作家的生活就是一直要『喜新厭舊』。」

論寫實,二千多年前的希臘雕塑早已栩栩如生。故而,現代雕塑以法國雕塑家羅丹為首突破主題,脫離神話與宗教的框架;瑞士雕塑家賈科梅蒂嘗試抽象處理,譬如他的Gazing Head只看到兩個一直一橫的凹陷形狀,便聯想起凝視的人頭;英國亨利摩爾從材質入手,先觀察石材,認為石頭想變成象徵女人的形態,於是創作Recumbent Figure 1938。

回到李光裕身處的台灣語境,二十世紀初雕塑家黃土水創作已散發本土情懷,遺作《水牛群像》裏的南國場景和水牛表現台灣鄉野。後來設計金馬獎雕塑的楊英風學師西洋,但喜從中國古雕塑取源,如他一九七○年為大阪世博中國館設計的巨型雕塑《鳳凰來儀》。朱銘師從楊英風,其太極系列及人間系列更靠攏中國傳統藝術精神,取其神態而非形態。李光裕跟前人的創作容易落入「東方化」的論述—目的從西方概念區別出來。但李光裕說,那是「精神的物化」,而他創作往往「發自於內心的情感」。

線條如書法 鏤空窺洞天

《空行》線條似書法筆觸,如同在空中用毛筆畫出線條,其實源於他專精雕塑前,少年時曾學書法與國畫,「我覺得一個人喜愛一個東西,他就非常自然的會去傳達。」儘管一九七○年代末至一九八○年代初,二十多歲的他負笈西班牙的藝術學院進修雕塑數載,中國傳統藝術和佛教思想仍深深影響其創作。他認為,留學經驗讓他大量吸收西方事物,大致了解整個世界的藝術現象,也感覺到東方文化環境成長的經驗獨特,展現跟主流文化不一樣的美學。與其說是「東方化」,他的思路倒過來,「我要把異於西方文化的東方歷史智慧,放入整個世界藝術的潮流裏面。」

以《寶瓶》為例,巨型銅手雕塑的掌心以花紋鏤空,如同中國傳統花窗,穿透雕塑本來封閉的結構。手指向地,手腕朝天,手腕位置開洞,引光從上而下到雕塑內部。李光裕一直鍾愛手的題材,但有天工作,他發現自己的手很美,五根手指像五線譜,構成各式各樣的音樂。「我這樣一動,音點在不同的地方,它就會形成不一樣的情感,簡單裏面有表現不完的可能性。」跟《水月》、《空行》同樣是銅,《寶瓶》卻表現出重量感。他解釋,雕塑上方兩角(即手掌的大小魚際)參照人的肩膀,營造宛如莊嚴宮殿的氣勢。銅這種材料也是他的創作語言,相較木雕、石雕,甚至是紙雕,銅鑄雕塑保留時間較長,「我剛好使用了不太容易毀壞的材料,它是可以做記錄的。事實上到最後,作家的肉體、物質也是會死,但是他留下他的精神,對後代很重要。」

看《水月》時,他着記者繞另一角度看,而觀眾甚至可以從基座轉動《寶瓶》(其他作品亦允許觀眾觸摸),看見雕塑不同面相。「我很調皮,你看前面,你不知道後面是甚麼。你的角度一轉,它(作品)的形象感覺是前跟後不合邏輯。這是我的特點,你看前不知後。」出奇不意,說到底期望打破固有思想概念。

雕刻時空

有人說雕塑是空間的藝術,李光裕卻持異議:「雕塑是空間跟時間交織而成的藝術。」他解釋當物放進空間,人在空間裏面感知,其實可以讀到時間,「你若懂就知道空間及時間這樣合一。」作品除了放在自家雕塑花園,亦散見於台灣的公共空間,譬如台大醫院捷運站內的《心手相蓮》和《蓮花持》,也有「國立台灣美術館」戶外的《凝(II)》。李光裕認為只要作品是好,放到不同地方只會改變感受作品的情調,不影響品質,但是作品偶而跟空間產生奇特的關係。

紐約Corona Park有一地標叫大地球儀(Unisphere),大地球儀表現強烈機械感;李光裕的《伏心》就放在大地球儀前,《伏心》表現以柔克剛,描繪雙腳朝天、倒立以雙手壓住虎背的人,他不禁形容空間場景「超現實」。今趟位置金鐘的空中花園展出雕塑,周遭景觀環繞摩天商廈,不知他的感覺又如何?「因為我的東西比較偏向人文氣息,所以商業在人文配下去的時候,它就不會那麼商業,這是一個很奇妙的配合,但是它產生另外一個景觀。」

《花供》置在空中走廊盡頭,遠方是商廈,近處被樹叢包裹,同時散發花香。《花供》造型簡單,一朵花、一壺瓶、一茶几,還有一頭蚱蜢悄悄爬上瓶柄,創作靈感來自他學水墨畫時畫「歲朝清供」。古時過冬奪去許多人性命,「到開春以後,過新年的時候,大家就開始互相恭喜,恭喜說你還沒死」,過年吉祥之物就是歲朝清供,如佛手、如意、水仙等。

《花供》花開富貴,「雖然生活很困苦,但是我們總要去感受作為人還是有那個美感的希望。」《鳳凰來儀》於戶外另一端,李光裕刻意營造超現實情景,女性從天空飛下來,站立的男性與她擁吻,「這個接吻代表說,在我們的世界裏面,在人裏面,是有愛的。」但是他也提到,飛來的女性飄逸,下一瞬間隨時飛走,反映一種中國的美學經驗:「到最後很多東西就輕輕的飄過去了。人生如夢,再真實它都是一個幻化世界,不必固執於此,但是你很真實經歷到就好了。」