我們在六月迎來首個襲港的熱帶氣旋「蝴蝶」——根據天文台預測,今年或有多達5至8個熱帶氣旋威脅香港。回顧2023年超強颱風摩羯襲港,多區大街小巷被水淹沒的情景仍然歷歷在目。風季年復年來訪,然而每次的軌跡及強度都難以預料——市民有否汲取過往經驗,做好備災工作?是否已預先檢查了家中的門窗安全?有否妥當準備逃生包,以防不時之需?

⚡ 文章目錄

「香港社區韌性指數」:城市的備災成績表

近年考驗這座城市的,不止是極端天氣及呼嘯而過的強風,還有疫情的無形衝擊及突發火災等。個人對於危難的警覺及社區應變能力至關重要,它們是堅韌的盾牌,讓城市在面對災害時免受嚴重人命或財產損失。然而,香港的「韌性」有多強?我們在上月發布了全港首個「香港社區韌性指數」,從八大範疇,包括風險管理、健康、基本需求、經濟機會、基礎設施及服務、自然資源管理、社會凝聚及連結性,以客觀指標、建立定期量度及監測社區韌性的工具,從而掌握韌性現況、強項及須改進之處,了解減低社區脆弱度與增強回復力。

以100分為滿分,本港整體韌性得分為70分,當中尤其以「風險管理」表現最佳,獲得最高的88分,證明社會的防災減災基建有穩固基礎。然而「自然資源管理」在八大範疇中得分最低,只有47分——遠低於整體平均分數,顯示城市在生態保育及可持續發展方面存在很大改善空間。國際間近年來提倡「基於自然的解決方案」(nature-based solutions),例如保育紅樹林與珊瑚礁不僅為海洋生物提供棲息家園,吸收二氧化碳,也同時能夠保護海岸免受風暴及海浪侵害,保護人類生命。若我們不重視生態保育,恐怕會影響整個城市的可持續發展。

自然與防災結合:大澳的實踐經驗

面對海洋生物多樣性持續流失的危機,香港紅十字會社區備災團隊決定推行「基於自然的解決方案」,並選址依海為生的大澳漁村作為試點。經歷兩年實踐,項目成效遠超預期。

大澳因地勢低窪,每逢風季便直面風暴威脅——風暴潮將洶湧的海水推向岸邊,加劇水浸風險。如何善用海洋的天然資源防災,成為了我們的核心課題。於是,團隊與海塑基金會(A Plastic Ocean Foundation)合作,於兩年前開展防災保育項目,透過在海岸放置天然蠔殼組件,減緩風浪對大澳村內沿岸的衝擊,同時促進生態修復。

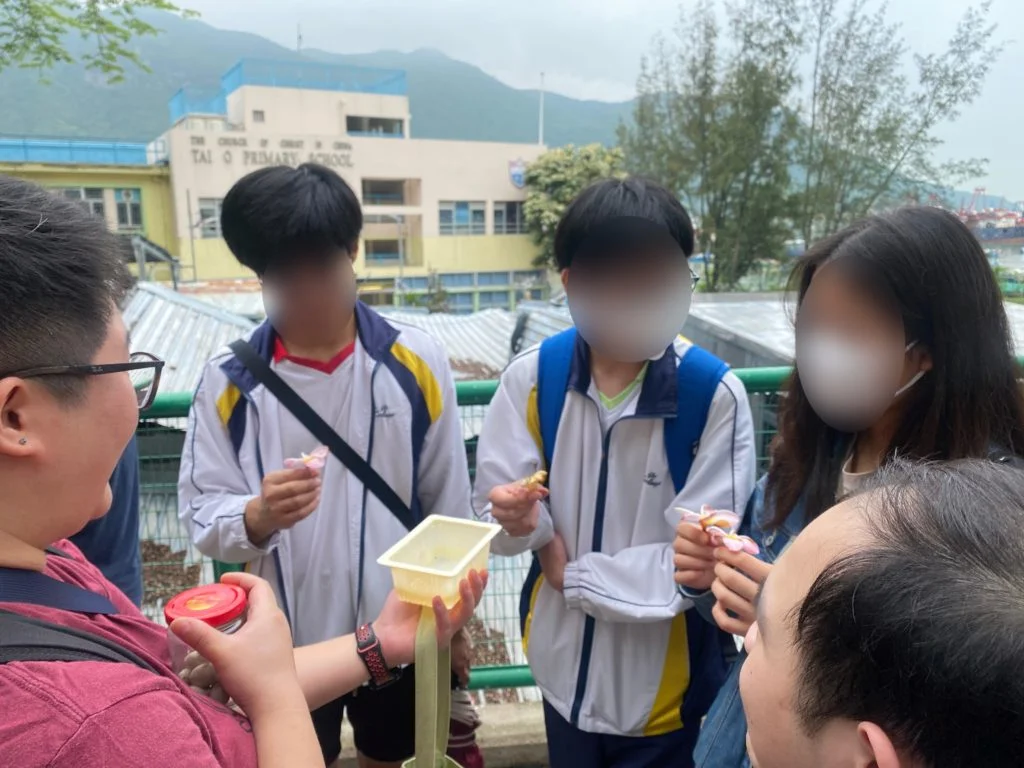

香港紅十字會社區備災團隊籌辦生態導賞團,讓中學生認識大澳的珍貴生態。

去年6月雙貝類礁體組件安裝完成後,團隊隨即展開為期六個月的監測。初步科學監測數據顯示,該組件有助緩減周邊水流速度,促進天然緩衝層的形成。這層緩衝層不僅有助穩固岸線結構,提升抗災韌性,更共同營造出適合海洋生物棲息的環境,促進貝類及其他海洋生物群落的建立。監測期間,我們觀察到本地優先保育物種馬蹄蟹在項目地點出現,其蹤影為研究增添重要生態意義。同時,縱條磯海葵群落亦在此紮根,印證防災與保育本可相輔相成。

同步推進的社區行動,將自然工程轉化為動員契機。在項目初期,我們邀請了相關持份者,包括大澳鄉事委員會代表、當地漁民、海豚及海洋保育團體等,分享他們對項目的見解。我們連同合作夥伴定期巡檢蠔籠,並帶領生態導覽,向中學生揭示大澳生態的脆弱與珍貴。後來我們更成立「大澳備災小隊」,培訓居民急救技能,加上家訪宣傳與備災工作坊深入社區,不少居民開始將我們派發的逃生包掛在家裡當眼處,有備無患,他們面對災難的自主應變能力亦悄然提升。以自然療癒海岸,以互助守護家園的模式,正為社區編織緊密的防護網,讓居民更有能力抵禦風災帶來的威脅。

「大澳備災小隊」協助舉行工作坊,提升社區的備災及保育意識。

大澳的實踐經驗印證了,當社區凝聚力量備災,當個人未雨綢繆行動,便能為城市安全築起防線——這不僅是抵禦風暴的啟示,更是我們攜手共建安全香港的契機。