去年十月,董啟章交出《後人間喜劇》後,華文文學界持續有不少書評討論,熱潮未過,在剛過去的六月底,他又寫成了一本長篇小說的定稿,計劃今年年尾出版。以一年一本長篇小說的寫作節奏,這位香港當代小說家確實筆耕不輟。「寫小說是我很想做的事。當然也覺得自己擅長做。但不是擅長做就會喜歡做,也要享受其中。為何喜歡呢?因為覺得每次都有新的創意,不是食老本,或因循照樣生產新書,而是覺得每一本書都有以前沒做過的事。不斷發現自己,是最滿足的事。」他說。

董啟章自言生活平淡,離不開讀書與寫作。他並非全年都在埋首寫作,除了定期在專欄爬格仔,分享書評,談談笛卡兒和康德,再由柄谷行人的《日本近代文學的起源》,談到人氣動漫《鬼滅之刃》,近年他也不時為本地文學作者寫序,向台灣出版社推薦香港作家出書。反之,一年裏面不是寫作的時候較多,當然說的是寫小說。

董啟章的作品篇幅長,以十幾萬字起跳,幾十萬字也不罕見,而且結構宏大,如「自然史三部曲」、「精神史三部曲」等,往往是構思需時。如今他的寫作,從準備好開筆寫小說,會花上兩三個月的時間,集中地、持續地每天寫。自早上十點,他在睡房內動筆,除了用餐,間中散步,便是埋首案前。那是他專心孕育小說的時光,據說,狐狸與刺猬總是形影不離地守護着他(說的是妻子送他的一對公仔)。有時,當他進入寫作狀態,甚至一寫寫到晚上十點,尤其接近到了小說的尾聲,如像跑步前的最後衝刺,忍不住加速繼續寫。

「當然,我不是不睡覺那種,我一定要睡覺。」他笑着補充。

⚡ 文章目錄

寫作轉捩點

在這種寫作節奏前,小說家也曾經歷無法寫作的困窘。

那是二◯一◯年的《物種源始.貝貝重生之學習年代》之後,本來他計劃繼續書寫下集,但幾年間都寫不成書,有時寫了好幾萬字,卻不是自己所想的東西,刪掉重寫,反來覆去,寫極都不對,找不到動力,好像無以推動小說,是創作的停滯,亦因覺得小說的題材脫離了現實。小說是虛構,然而不能脫離現實,他解釋:「因為去到《學習年代》的主題,多是社區重建之類的,但我們知道進入一◯年代後,這個已經不是主要的社會議題,也不是大家最關心的事,小說變得脫離現實,關係愈來愈遠,更加寫不出。」

自此,董啟章幾乎有五年時間沒再出版新小說,也受困於焦慮等健康問題,一度什麼都做不到,直至一五年開始寫長篇小說《心》,即「精神史三部曲」的首部。

「那時告訴自己,原來的那些東西,唔寫咪算囉。第一要做的是拋開心結,即是說,那幾部曲不一定要完成。好偉大的那種想法,若卡在這裏,我就拋棄它。寫不完就寫不完,寫另外一些、完全不同的東西。」於是,摒棄過去的束縛,浮現在他腦裏的聲音是:面對自己。

他笑稱,當時寫《心》是對身體的一場欺騙:「隨意去寫,把自己當時的精神狀態表達出來,是無目的去寫。因為之前覺得我要寫作就不舒服,好辛苦。我便騙自己的身體:『冇嘢嘅,我唔係寫緊嘢!我冇做文學創作!我玩下咋嘛!』希望這個過程不會對身體造成負擔。是無為的。」《心》關乎夏目漱石的同名小說,姊妹篇《神》則化自陶淵明詩〈形影神〉,那段時期的董啟章練禪修,讀佛學,也想試着用體驗世界的角度去寫小說,前者是從佛家出發,後者則是道家之體驗。轉換以寫小說的方式,他繼續體驗和思考那些認知問題,對他來說,寫小說並不能頓悟所有,只是整個歷程的一部分,也是很重要的部分,是向前行的一步。

就在那時,他的心裏再次感到平和自在,「開始又ok返,都寫到嘢喎,未死得喎。從面對自我的一點,輻射出去觸及社會,但首先是由自己出發。」往後,他的創作靈感不斷,或者說是一種欲罷不能的寫作慾望,他也不明所以:「(寫作速度)唔知點解會郁得咁快,我想拉慢啲嘅。是很自然的狀態,即是好快就有新的意念,醞釀成熟,忍不住想寫,一開筆又唔停得喇喎。」

他形容不知被什麼催迫,但總是很心急地完成作品,「成日覺得,快啲做啦,快啲做啦,唔做冇得做喇。」剛剛完成的新作,從資料蒐集到十五萬字的定稿,才不足一年的時間。「以前不太急,可能以前的小說篇幅更長,幾十萬字一本,後來我覺得不想寫太長,唔work喇。」他不禁竊笑,先是解釋:「唔人道㗎⋯⋯對於讀者來說,點睇呢?」此話一出,未知董生的書迷作何感想?

「對於自己,亦是太大的負擔。長時間在寫作狀態下,其實係好傷嘅。始終寫小說是很消耗性的行為。」他指,是精神和體力的消耗,兩者不能分割,「當你的精神長期在一個很集中、帶有緊張的狀態下,身體就會有反應,變差。當時我病了,是physically寫不到,不是說沒靈感的那種寫不到,而是寫文章,寫一兩段已經不能唞氣,好辛苦,會揦住,先不說小說,寫篇千幾字的文章,是要攤喺度休息,是身心都綑綁一起的狀態。」

如今回想,他半帶自嘲地形容《時間繁史.啞瓷之光》那些作品是「痴線」:「日以繼夜咁樣,一日衝一萬字出來,但又不會覺得好累。到了《心》之後,就不可能了。雖然對大家來說,都是好長喎!但已經是⋯⋯輕鬆了很多,哈哈!」

嘗試通俗的嚴肅文學作家

「我是被認為嚴肅文學之中,最嚴肅、非常嚴肅的人。」說畢,董啟章也摸着後腦笑了。他在家沒有戴上幾乎等同個人標誌的帽子,只整齊地紮起長辮。

「我又不是否認。嚴肅文學、純文學也好,都是名堂而已。當然不是沒意義,是有某些區分。我不可能突然跳出來說自己不是一個嚴肅文學作家。雖然我出上一部書(《後人間喜劇》),和出版社說希望這本書作為通俗小說去推廣!哈哈,出版社都有點難為。」他解釋,首先書名已經不通俗,卻想不到其他更好的名字。不過,在寫作意圖上,他的確想把小說某些特質變得比較容易入口,至少騙到更多讀者去看呢。

這個想法的轉變,因為他自覺有個現象——「董啟章」被定型了。

「好多人就算沒讀過我的書,都把我定型是這樣的作家——即係好嚴肅啦,好悶,寫很長的書,讀到好辛苦,沒有樂趣的。很多人這樣想,因此覺得不用試着讀讀我的書。」他疑惑年輕一代的讀者,會否讀自己的作品。「純粹是直覺,覺得多年來都拓展不到讀者羣。我的讀者羣在這裏,以前睇開就繼續睇,即是十年前、二十年前的那班人,陪着我一起老,哈哈!」

他自言,並非真的要寫到很通俗,或討好讀者,而是在既有的寫作習慣和喜好下,尋找一些元素,吸引新讀者羣。例如《後人間喜劇》帶點通俗劇味道,也保留嚴肅的部分,「我希望是摸索。我不可能變成通俗文學,不是我覺得通俗文學不好,而是我做不到,但我有沒有辦法去融合通俗或流行元素,令事情更得意。」

一部寫到流淚的小說

董啟章始終認為,長篇小說可以更加深入、持久去呈現一個人物的精神歷程。「一個人的歷程要一定的時間才能夠深入,觸及面才能闊。短篇當然也有其好處,捉到較輕或短促的一面。我希望小說是一個體驗的歷程,而這個體驗有一定時間的延續性的體驗。短篇像是某一個點,叮,點明了。而長篇就是把整個體驗打開,你進入去,要一定時間浸入去,去經歷那件事,我是喜歡這點,是要一定長度才可以做到。」

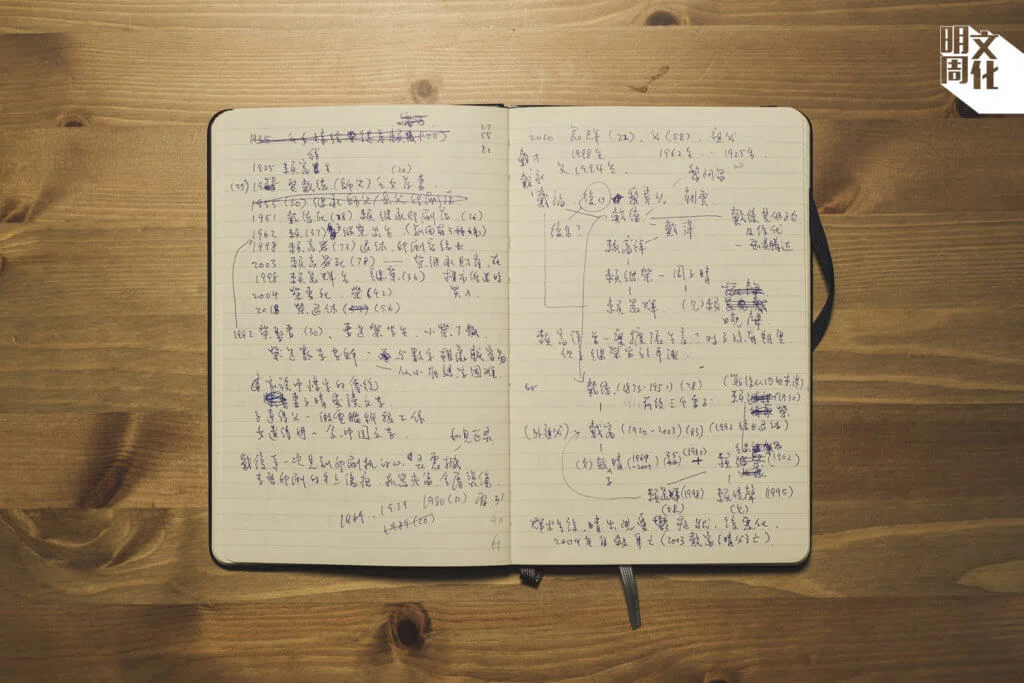

他即將推出的新作,當然亦是長篇小說。源起是他去年十月在文化博物館參觀的一場展覽,談香港鉛字與印刷。他被這套名為「香港字」的中文活字吸引,發現這種鉛字出現的情況和歷史,和香港史很有關係,於是當日看完展覽,他回到家中,就對太太說:「我要寫一部關於香港字的小說!」當時,他甚至把本來計劃好的另一部小說暫時擱置,傾注所有心力去蒐集資料。

在幾個月內,他孜孜不倦地翻閱歷史文獻古籍,包括十九世紀傳教士的傳記,如第一個來華的基督新教傳教士馬禮信,從他們的傳教活動,像一八五◯年代印製的新舊約委辦本聖經,還有英華主辦的中文雜誌《遐邇貫珍》,研究印刷開發字的經歷。他也滔滔不絕地解釋,尤其英華書院的辦學,學生讀四書五經,也讀聖經,習英文數學地理,同時書院具印刷所,鑄字印書。「我覺得吸引的地方,是香港字一開始在香港出現的時候,匯合了西方人、西方文化、傳教士,基督教信仰。西方人學中文,也要學中國文化,好像是中西的接觸、融合的產物,這很代表到香港本來是一個怎樣的地方。在此期間,在中西的思想文化有很多衝突,也有互相學習、融合的地方,是很有香港特色的時刻。」

面對海量歷史資料,董啟章也有考慮過:是否要寫成一個我們期望的「歷史小說」?

他依然選擇以大量虛構的成分去寫作,像故事中一個主體的部分,就是發生在當代,這兩年的香港。他精簡地描述,小說是把研究發現者的歷程變成故事的部分,以女大學生為主角,她怎樣得知「香港字」,以及參與展覽,「更確切去講,她是一個精神混亂,空洞的狀態下,找回一些支撐到她、讓她投入的事。」而女主角發現香港字的歷史和自身家族有淵源,也是小說家筆下超想像的虛構部分。

如果上一部作品《後人間喜劇》是帶胡鬧心態的寓言,董啟章直言今次的新作,是一部悲情的、沉重的小說。「應該沒寫過這麼悲慘的書。基調是比較沉重的,自己好代入到那種心情,就會好悲傷。是一部我會令自己寫到流眼淚的書。」

不可以從他人的期待出發

小說和現實的距離,每個作者大抵各有所好,或遠或近,沒有也毋須劃一標準,對董啟章來說,他認為自己算是近距離去面對自己生存的世界,「我幾乎每一部小說都和寫作的時間同步,寫同時代的社會狀況。但我不想直寫事情,通常寄託在另一些虛構的處境,另一些主題,或者表面很個人的事情上。」

作家書寫當代,董啟章認為如今是多了挑戰。

「以前寫嘢,唔好話好耐以前,兩三年前寫嘢,不需要想寫出來的東西有什麼後果,沒可能的,寫小說而已,什麼表達形式,什麼題材都可以寫。創作範疇,文學創作,如果真的出現限制、嚴重後果,會點呢?暫時都未想像到。」

但未想像到,就會感覺到憂慮,他說。「你話無憂無慮,繼續寫,我想所有人都不會說。憂慮是,無端端有把聲音在背後,不斷提醒你,小心啲,咁寫得唔得。以前不可能這樣想,不是寫作會考慮的事。」

董啟章每有新作,都備受文壇期待。談到被期待或包袱,他指:「或者有人期待,『睇下董啟章寫咩先』。我盡量不去想。一個人的創作不可以從其他人的期待出發,否則會很痛苦。你很清晰,無論自願或不自願,感覺到某種期待,就要回應期待去寫,是很痛苦的。」

從一九九二年開始在報章發表小說起計,董啟章的寫作生涯將近三十年。他回應,是晚期,但都仲有想寫嘅。如他所說,他沒有長遠計劃,畢竟寫作是內在出發,每次都是積累到一些事,很想寫出來,而不是規劃,「寫每部書都當是最後一部的去寫。寫完就下一本,好彩仲有。因為未知邊次會停。會唔會仲有下一部,真係唔知,可能覺得寫晒了,或者沒有動力驅使我寫。我覺得正常的,到時都不會覺得可惜,都好啦,咁多年想寫的都寫出來了。」

剛完成新書定稿,這位小說家已經急不及待開始構思下一本書。繼續寫作。

PROFILE

董啟章,香港大學比較文學系碩士。現專職寫作。二◯一四年被選為香港書展年度作家。《精神史三部曲》、《自然史三部曲》為其著名系列。其《體育時期》改編成舞台劇,並售出國外電影版權;《地圖集》也已翻譯成多國語言。