打從最初,我就奇怪李滄東的電影從沒有標榜過改編自真人真事,因為他所有作品裏發生的事都極為真實,讓人懷疑現實中是否發生過一模一樣的故事才拍成電影。不論是《生命之詩》中的性侵女學生,又或是《密陽》中綁架兒童,《薄荷糖》的警察嚴刑逼供,甚至《燒失樂園》隨機放火,他電影中的韓國社會,總瀰漫着一種脆弱:暴力總是隨機來襲,映現在生活,那無法迴避的悲劇。

其他電影當然也會出現這些暴力的悲劇,但他總有一種新的角度去刻劃這些事件,甚或有種更真實的存在,如《薄荷糖》中作為警察的主角對犯人嚴刑逼供,下一個場景就是他們在卡拉OK唱歌。縱然對觀眾來說,警察極其殘忍,以公權力虐待別人,但對於角色,這就是他們的工作,上班時行使暴力,下班後一樣會深情唱歌。這些描寫並不隨機,而是刻畫角色的重要一筆,以日常生活包裹着荒謬。

電影創作的自由展示着什麼都能夠寫的可能性。而真正考功夫的是,要把事件寫得合理。情節的選取與細緻的動作設計,讓他的電影叙事在真實與魔幻中游走。

其中《愛的綠洲》中由演員文素利飾演的腦麻痺患者從電影開始就以面容扭曲、手腳抽搐的形象示人。在和男主角出外遊玩時,在地鐵上看見一對情侶以膠水樽打情罵俏,導演就讓她以最平常的裝扮,就在車廂從輪椅上站起來,同樣地用膠水樽輕輕打男主角的頭,簡單的表達出女主角對戀愛的渴望,幻想自己有如正常女生一樣。這一幕把觀眾從電影中叩醒,那扭曲得真像患有腦麻痺的女角,其實是演員用盡全力的表演。隨着電影中後段有更多更魔幻的情節,就覺得這樣的鋪陳聰明,時刻帶着批判,不讓觀眾在觀影時放棄思考,照單全收。

「電影是與人溝通的橋樑。」李滄東在多個訪問都有提到。批判是他電影的鋼筋,但真正讓他的電影更具特色,是他的文學意識如水泥般填滿整套電影。《阿格尼絲之歌》是李滄東在《生命之詩》中,以女主角楊美子的身份,題了她人生第一首詩。這首詩的對象,偏偏就是被自己外孫性侵後,投河自殺的女同學。詩的用字與內容雖然簡單,卻一方面吻合楊美子剛剛學習寫詩的身份,另一方面帶出了楊美子所經歷的矛盾與無能拯回任何生命的憂傷。

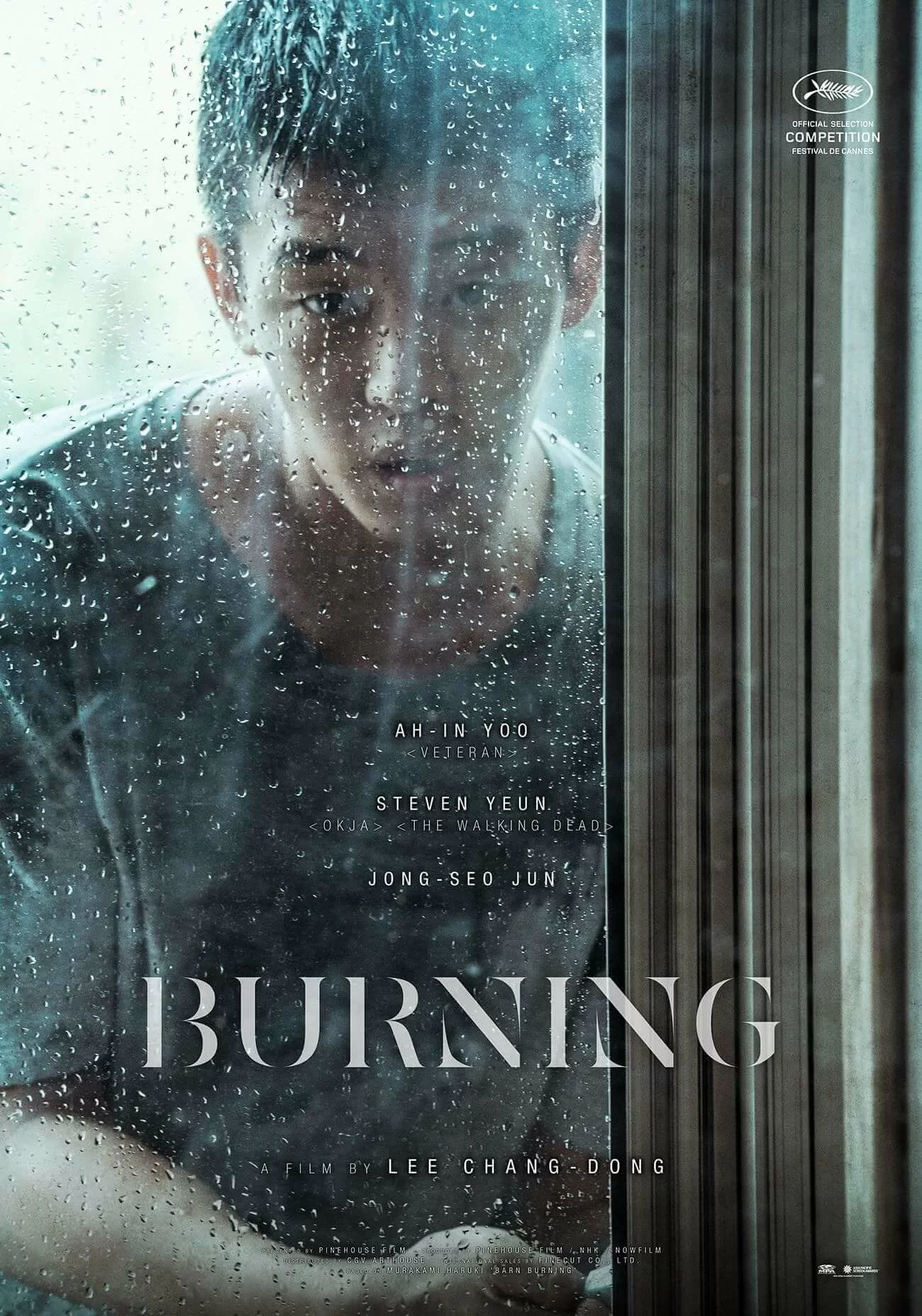

這自然回歸到李滄東在未成為電影導演前,他作為小說家,已經出版過多本小說。他的最新電影作品《燒失樂園》改編自村上春樹與美國作家福克納的同名小說。他從兩個故事中各自提取出虛無與憤怒的元素,然後結合,表述現代的青年於城市生活上的蒼白與苦無出口。在讀過原創小說後,就更會發現三個主角的設定,並不盡同,電影也只取其神而不取其意,專注於三個青年所形成的羣像,提升到能以影像作表達的功力。

我喜歡《燒失樂園》中「隱喻」這字彙的多次出現,無論是女主角學習默劇本身作一種隱喻,又或是她一直在跳着滿足人類精神上大飢餓的舞蹈作另一種隱喻。不明言事情,但同時給予觀眾空間去解讀,讓李滄東的電影總是直指着畫面以外的現實,而非單是故事的映現,同樣令他的電影更值得時常重看,在他作品的魔幻與寫實中,對自己成長作另一次的撿拾。

作者簡介

黃飛鵬,電影導演。偶有寫字,未知影像是否有用,但做得就做。希望拍出的電影都能忠於電影本身,自己和觀眾。