二〇一九年四月,「讓愛與和平佔領中環運動」發起人之一陳健民,因在二〇一四年干犯「公眾妨擾罪」而遭判監十六個月。在獄中,陳健民寫下四十多封「獄中書簡」,不少寫及他在囚期間的閱讀經驗及讀書心得。陳健民今年三月出獄後,在訪問、講座,及其新建的YouTube頻道「健民書房」中,也多番感嘆:是書本陪伴他度過接近一年的牢獄艱苦歲月,是閱讀使他感覺沒有失去自由。

陳健民在其中一封獄中書簡中,提到吳靄儀曾送他一本《I Will Never See the World Again》,是由因顛覆罪成而判監的土耳其作家Ahmet Atlan所寫的小書。他一面讀着此書,靈魂一面飛越到土耳其的監獄去,在腦海中比較他和Ahmet Atlan在兩地的監獄生活。高牆將人分隔,書卻將人連結。

陳健民和吳靄儀,出身迥異,陳讀中大,吳讀港大;陳是社會學者,吳是哲學博士,卻選擇從事傳媒、法律;兩者後來在不同崗位,為香港社會努力。但他們終歸都是讀書人,都是藉着閱讀,得到生活的力量,在風浪中尋找到平靜,在紛亂中體會到自由。

吳靄儀和陳健民對談前已感雀躍,對談期間更是投入非常,交流互動時有火花。

⚡ 文章目錄

閱讀的起源

明:明周/吳:吳靄儀/陳:陳健民

明:讀書怎樣成為你們生活一部分?

吳:我年紀較大,我先講。我四八年出世,五〇年代在新界長大,我們沒有很多娛樂,讀書差不多是唯一娛樂。小時候讀《兒童樂園》,長大偷爸爸的武俠小說、媽媽的雜誌看,讀書自然成了生活的一種習慣。有什麼想法,有什麼想知,就會看書。

陳:我完全不是這樣。我五九年出世,在公共屋邨長大,家很貧窮,父母未讀過一日書,家中也沒有書。我自小沒讀書,是後來見《讀者文摘》推廣,很便宜又可抽大獎,便說服了家人訂閱《讀者文摘》。直到中學尾,我都沒有閱讀習慣,只是看《讀者文摘》。

吳:好得意。我非常看不起《讀者文摘》,因為它是「文摘」,為何要「摘」呢?當然看全集,沒理由只讀幾句。

陳:它有很多是完整的短文、生活小品。但我們那時,打開當然先看笑話。自己還試過投稿,我以為好笑,但都投不中;另外也會看關於UFO的東西。間中會有一、兩篇深情短文,很能觸動我。我收到書那天,晚上就不睡,拿上手就通宵看完。

吳:我唯一通宵讀的,是趁爸爸不在家時偷看的書,要一口氣看完。講起《讀者文摘》,你是年青時讀《讀者文摘》,我是長大後才對《讀者文摘》有些尊敬,因為知道他們的校對功夫很好,而且無可諱言,那些笑話真的好笑。

陳:《讀者文摘》翻譯做得不錯,是其一大貢獻。

吳:我有些朋友,人生某段時間也是幫《讀者文摘》做翻譯。

陳:我真的沒讀書,只看《讀者文摘》。

吳靄儀:生於一九四八年,畢業於香港大學文學院,主修哲學及比較文學,其後在美國波士頓大學修讀哲學博士,劍橋大學法律系攻讀法律。一九九五至二〇一二年的十八年間任立法局及立法會議員,現為香港執業大律師。著有多部金庸小說評論,近作有從政回憶錄《拱心石下──從政十八年》。

明:陳健民什麼時候才讀書?

陳:大學才開始讀書,所以我在(中大)最後一課,說要談談大學時期讀的書如何啟發我,對我來說,就像突然間有亮光照在我身上,讓我睜大眼,很大衝擊,對大學教育亦很喜歡,我很維護大學那種Liberal Arts、博雅教育,就是因為我從中得到啟蒙。

吳:我比你輕佻。我進香港大學,是一九六六年,那時大學只得三千七百幾十個學生。那時大學有間大學書店—我不喜歡圖書館,不喜歡借書;喜歡買書,但又不喜歡軟皮書,總之我們那時很「姿整」—經常幫襯大學書店。在大學,買書、看書、寫筆記。

陳:你一定是中產,可以買書,去大學書店、Swindon!

吳:我不知自己算不算中產。我們小學畢業、進中學時,是香港「文社」活動的時間。文社那些人,自然讀書又寫作,投稿到《中國學生周報》等。辰衝、Hong Kong Book Centre那些,是我們出沒的地方。我不敢認做文青,個「款」好似和他們不合,但看書是那個年代的事。讀大學時如此,在Book Centre買書,都上十年。

明:你們在文青時代讀什麼書?

陳:我讀俄國小說,《卡拉馬助夫兄弟們》,《罪與罰》……

吳:什麼語言?

陳:中文。

吳:我也是看同一堆書,但我看英文。有個人叫Constance Garnett,譯了一大堆(俄國小說)。另外,我們也很喜歡去英國文化協會的圖書館,我就是因為這裏,而很不喜歡其他圖書館。其他圖書館,所有書都一定有書皮,有膠包書,但文化協會從來沒有這回事。而且那個Librarian很錫書,從他的手勢就可看出來。這是我的少年時代。

陳:真的不同。我在中文大學,上堂讀的哲學書、社會學也是英文的,但閒時看的書,大多都是中文書。和Margaret真是兩個世界!

吳:是很不同。我所有的Tolstoy(托爾斯泰)、Dostoevsky(杜斯妥也夫斯基)、 Turgenev(屠格涅夫)都是看英譯本。後來,接觸到中譯的俄國小說,一看,發現是另一個的世界。同一本書,英譯的世界和中譯的世界,完全不同,真是開了眼界。

陳健民:生於一九五九年,畢業於香港中文大學社會學系,在學時已積極參與學生運動,後在美國耶魯大學攻讀政治社會學及中國研究,取得博士學位。曾任中大社會學系副教授。為二〇一四年「讓愛與和平佔領中環運動」發起人之一,近作《陳健民獄中書簡》陳述一九年至二〇年間因「佔中案」入獄約一年的心路歷程。

閱讀習慣的異同

明:你們的閱讀習慣是怎樣的?

陳:如果我某日沒讀書,那天就會渾身不舒服。我近日曾在讀書會中和朋友分享,睡前我一定要讀書半小時,是紙本,不是電子書,我才覺得自己安定下來。我經常覺得,夜晚一定要看一些與日間不同的書。在我大學辦公室的書,都是政治、社會學的書,但我家中只有文學、藝術、傳記類的書。我睡前,一定要看這些書,那段時間,像在大風大浪的海上拋一個錨,令自己安定下來。對我來說,看書,除了書的內容很有意義,那個過程也令我覺得我掌握了一段時間,沒有什麼可干擾到我的。無論日間發生了什麼事,有多失意,多令人憤怒,那段時間是我所主宰的,是大海中的錨。所以我不每天讀些書,就會不舒服。

吳:我看到健民在監獄中看書,讓你定心,閱讀令你覺得進入了一個平靜的世界,可以完全用腦看,我絕對認同。我睡前也會看書,但就沒定半小時,有時會看得過鐘。最主要是令自己寧靜,一日裏,有很多擾人的事,但思想一定要集中。思想未必是嚴肅的,如我那天特別多煩事,我想逃避,令自己開心舒服,我便會選一本我已看過無數遍的偵探小說,然後揭最後一章,「呀,你是兇手!」這最令人開心。因為世界不公平,所有的真相都不知何時出現,但偵探小說中,(犯人)一定可以繩之於法,一定有真相,作者會告訴你。

我看書有很多不同理由,不像你般很尊重書。書是生活的一部分,也是工具。我家中最多,是什麼書?是Cookbook(烹飪書)!如果說全香港,私人Cookbook收集,一定是我最多。而我看書很多時是想知道事情。像我看一本歷史小說,一個人物講到某處就完了,那個人後來怎樣呢?我就去翻歷史書,因為歷史才有紀錄。我最近郵購了剛退下House of Commons(英國下議院)的議長(John Bercow)他急急出的一本書(《Unspeakable: The Autobiography》)—因為他再遲出書,人們就忘記他了。那時我在打一單關於立法會議事規則的案件,我就想看看它。那本書不是很精采、有永恆價值的書,但在這時間,能提供一些我想知的資料。書之於我,就好似生活的一部分。我不是很尊敬書的。

吳靄儀和陳健民對談充滿火花,從閱讀經驗和習慣也可看出兩人的異與同。

陳:我唯一和你不同之處,是我很少重看書。我中學幾乎不讀書,大學才開始;大學看書,我又覺得不夠時間,因為我大學已經開始搞運動了,那時反「四改三」,要保護通識教育。在美國讀書時,最開心是讀博士。考博士資格試,我們一年要讀一百個items,文章或書,由朝讀到晚,瘋狂地讀書,是我一生中最快樂的一年。但回港工作,取得tenure後,就被朱牧師(朱耀明)拉我到外面參與很多醫療政制事務,之後我返中國建設公民社會,因此我常不夠時間讀書。我這次入獄,自言「如鹿切慕溪水」,是因為我渴了好久。以前只能讀工作相關的書,寫公民社會、民主的東西,但晚上我還想看一些自己想看的,然而時間不足。不好意思說,這次入獄,在這方面,很開心,有完全屬於你的時間,就像學者會有sabbatical,安息年,終日讀書。我經常覺得不夠時間讀書,有很多書等着看,所以我未試過重看一本書。

吳:我真的和你不同。第一,我很不喜歡參與運動,所有參與的運動都是迫不得已的。愈有運動,愈覺得要讀書,因為運動,是動盪的,心情需要平靜,唯有書才能讓你思想回復平靜。在一個浪與另一個浪之間,一定要有平靜。而你講到讀博士,要讀一百本書。如果我被要求這樣做,我一定不看!誰叫我讀什麼,我就一定不讀。老師叫你看一、三、五著作,我就一定看二、四、六,這是很奀皮的性格。還有,我很多書都會重讀,書架上的書,很多都讀過上百次,當然非由頭到尾看。讀小說、文學,我發現人在不同階段,看同一本書,都會有不同體會,看到不同的東西。這過程很有趣。我們有很多相同的地方,但相同之間,又很大分別。如你做博士論文時,看很多書;我做博士論文,我完全不讀書,而是將過去讀的,逐一用思想去重新檢視。思想和讀書,我和你一樣,兩件事要交織。

吳靄儀和陳健民對談充滿火花,從閱讀經驗和習慣也可看出兩人的異與同。

文學與傳記的力量

明:你們對「閱讀的力量」的理解又有沒有分別?

吳:當然我看Cookbook,就懂整蛋糕,朋友就要食蛋糕,好淒涼,哈哈。閱讀很重要。雖然我做法律、哲學,但我認為文學的力量最值得我們注視。做法律工作時,我發現,沒有文學習慣的人,他可以了解、思考的東西很受自身生活經驗限制,如果生活在單純的社會,見識的東西就不多,了解的也有限制。但文學幫你打開了一道門,讓你見到不同人,在你生活本來不會接觸的境地,有什麼遭遇和感受。如莎士比亞,他講的國家和年代,與我們今天有什麼關係?可能沒絕對的關係,但人的感情,人如何表達自己的七情六欲,會感染到你,使你知道「有這樣的感覺存在」。文學感染的力量很重要。我去美國讀書是一九七一年,很多社會學家要弄一套制度,凳仔那麼大本書,要消化才知說什麼;因為投資太多時間,消化了就不會想當它錯。這些力量,遠遠不及文學的力量重要。除了Cookbook,我覺得最重要,就是文學。

陳:我很喜歡看傳記和歷史書,不只閱讀過程安定自己,內容本身都可以安定我。有一次,我上了獅子山,俯視着東九龍一塊雨雲向西邊飄,不斷下雨。當時我站於高位,知道西九龍的人快會淋雨,但我心想,他們不用怕,因為知道雲的移動速度,它終會走,淋濕也是一時的事,買傘都浪費時間。我可以看到這片景象,是因為我站在高位。這事讓我覺得,我能安定,因為我在山上。而看歷史,也是這樣。現在我們面對很多令人煎熬的事,但如果看台灣、韓國、南非是怎樣走過來,其間人們經驗過什麼掙扎和痛苦,二、三十年後走向了民主。你對當下的感覺便會有些不同,不至於太慌張,亦知道這些事不只在香港發生。這種力量很重要。讀書的過程,以至書本本身,都很重要。我現在喜歡讀傳記和歷史。我大學開始讀「獄中書」,如潘霍華的《獄中書簡》,金大中寫給家人的信,曼德拉獄中寫的《Long road to freedom》,哈維爾寫給太太的幾百封信,很早就看了,於是在坐監時,就安定很多。

吳:是嗎?我覺得所有人的經歷都是unique,獨一無二的。但我也很喜歡看傳記,歷史人物和小說家的傳記,原因之一,又和你很不同,沒有偉大目標。在過去十多年,傳記的寫法改變了,技巧加深了,不只講人的一生。看人的傳記,也是在了解時代背景和社會。以前看傳記,是因為你「需要知道這個偉人」,「要接受他給你的教訓」;但我現在看傳記,是for pleasure,因為太好看了!如最近,我又再讀Pepys(Samuel Pepys)的日記,講倫敦大火,查理二世回國,可看到人們當時的生活。日記可看到人的生活。傳記和文學都一樣,你個人在今日社會的經驗很有限,但看傳記、文學,令你認識和感受的卻是無限的。

吳靄儀的近作《拱心石下—從政十八年》,為她的從政回憶錄,由牛津大學出版社出版。

獄中讀書的體驗

明:陳健民剛講及入獄前、在囚期間讀書,你近日受訪又或寫作也提到閱讀令在囚的你感覺沒有失去自由,可否和Margaret分享一下?

陳:Margaret也說,拿起一本書,是超越你的生活範圍,可能是十八世紀的英國,一、兩千年前的中國,一百萬年前的大草原上發生的事,你想,高牆和鐵枝又怎樣攔住這些東西?書能帶你走進另一個世界。

吳:你閱讀時,是否不僅消極聽人(作者)說話,也會和他有互動?

陳:當然,我們也說過,同一本書可以有很多種解讀,有些東西,如剛好遇上現身處世界中有特別意思,我便會寫低。除了讀書,我也寫了幾百頁筆記。在那裏看書很困難,它有劃時間給你,我所在的監獄,是集體監獄,我睡的倉有三十多人,很逼仄嘈吵。日間在飯堂,有四部電視機,是最無聊的電視節目,播什麼《美女廚房》、《無綫新聞》,轟炸你,人人都想自己的電視機聲蓋過對方的,四部機都不同台,但都調到最大聲。我每天要用廁紙塞住耳仔,才能減去百分之二十的噪音;我做木工的工場,也有機器聲。所以,我是在極其嘈雜的環境中看書,一開始有些困擾。

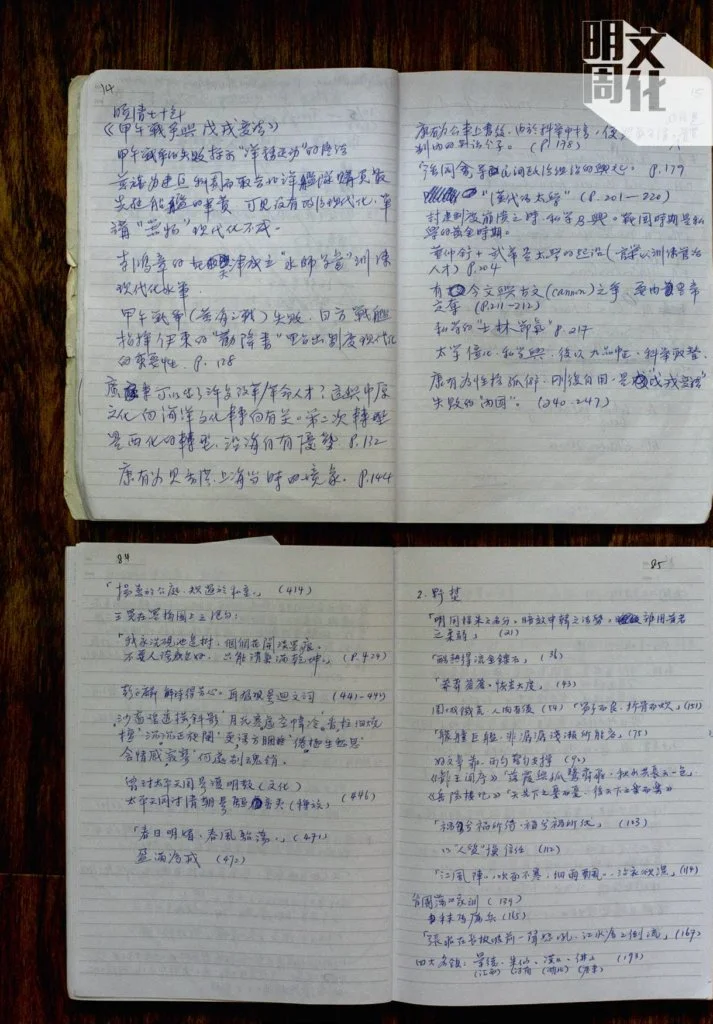

陳健民在獄中讀書有了寫筆記的習慣,從字體可觀察到他入獄最初到後期的心理變化,由煩亂到平靜。

吳:你不習慣嘈雜?

陳:我不習慣,很困擾。但經過一段日子,我可以連廁紙都不用,就可以看書寫字。阿Sir走來問我:「教授,你會否看壞個腦?」我很記得這句說話。但我不感覺被困,就是因為書,讓你去到那麼多不同領域,去到那麼多人的心靈,思考他當時活在的世界,有種飛來飛去的感覺……以前我看書都是一句啟蒙到你就夠,但這次我比較安靜,可以慢慢看,做筆記,發現一本書,原來多過一句。

我這次讀的書都有選擇過,因為每個月只限六本。都是在我書架上,一直想看,但沒時間看的書。我每次都叫家人「按圖索引」,「去第三個書架第二層左手邊找那本」,大部分都找得到,可能有兩成不在其位,因為我提早退休時,家中沒有空間,便將上千本書放在office門口,送了給學生。

吳:因此我想送給你的那本書,也不知能否到你手上。知道你每個月只有六本,而我那本書很小,我覺得都輪不到。我在你的獄中書簡,知道你要選大書讀。那本書,我只有一句想你看到,就是你在書簡中提到,最難受的是不知時間的過去。剛好這本小書,這個坐牢的人,都有同樣困擾,但他發明了一個方法,令他可以知道時間。於是,我就想給健民看一看。雖然那本書很薄,但不便宜也不好找,非常值得。

陳:那本書怎樣入來呢?太太覺得那本書太薄,其他本本都五、六百頁,入了好像不划算,就想影印寄進去,但獄中不能影印整本書,她只印了小部分。我一看,就見到是講時間的問題,看到太陽照落哪些位置,就大概猜到是在什麼時分,與我獄中所面對的問題相似。還有,作者的另一個問題,是看不見自己。所以醫生替他身體檢查時,就給他一塊鏡。一個人長時間看不到自己是很辛苦的,「究竟我現在是什麼狀態?」有時要靠看自己皮膚頭髮才知道。我看了幾頁,就覺得很吸引,便着妻子「入吧,不管那本書多薄」。那本書很有意思,很elegant,很小,很簡單的文字,意思卻很深邃。

明:那本書是否Ahmet Altan的《I Will Never See the World Again》?

陳:是,(作者)在土耳其伊斯坦堡,軍事政變後坐監。我對那個地方感覺尤深,我很喜歡伊斯坦堡,看過《我的名字叫紅》那本小說後,很嚮往那個世界,就去了伊斯坦堡……那時專程去伊斯坦堡參加會議,就是想跟那本書,看文化生活方面的東西。我也認識了一些朋友,在軍事政變後逃亡,到了澳洲。我入獄前,有次會議在德國海德堡,遇見了那個人,他告訴我其時政治的無理和壓迫。他們就是一羣流亡的人。你寄這本書給我,我知道這背景,也講土耳其,就很想看。

《陳健民獄中書簡》,進一步出版社。

當下讀書的意義

明:有兩個令人印象深刻的畫面。陳健民出獄時,手中拿着本書。另外Margaret入警局時,也拿着《China’s National Security: Endangering Hong Kong’s Rule of Law? 》這本書,其中一章由你撰寫。在這動盪的時代,人人都說沒法平心靜氣讀書,你們好像相反。在當下,讀書有何意義?

吳:讀書永遠都有意義。得閒時,要看書;動盪時,要看書;自己好本事,要看書;覺得無力時,更加要看書。我那次去警局會拿那本書,是因為我剛在工作,與那篇文有關,我就順手帶去,都是生活習慣的一部分。我買手袋的要求和他人不同,哈哈,就是可以放本書;放不到,幾靚的手袋都吸引不到我。

陳:我出獄時,九點可以離開,但八點五十幾分,我還在看書。幾個阿Sir在我旁邊催我,「喂,行啦。」我看的,不是Alice Munro那本(《Lives of Girls and Women》),那本是(獄中書單的)第五十本,還未讀。我在看第四十九本,是諾貝爾文學獎得獎作、智利人(Mario Vargas Llosa)所寫的《The Bad Girl》,很erotic,我想看完餘下兩頁,知道女主角的結局,卻被催促「夠鐘」,結果我看剩一頁。另一本未看的,就放在上面。有朋友誤以為Alice Munro那本值得推薦,但那本書頗悶的……

陳健民刑滿出獄,手執Alice Munro的小說《Lives of Girls and Women》。

陳:出來後,見到很多傷痛、憤怒,大家現在的粗口流利,很多人更睡不到覺,家人朋友亦受過去一年發生的事影響。我覺得憤怒是需要,很難見到不義的事不憤怒,但有時都需要安靜自己,不要讓憤怒吞噬自己,讓這種情緒吞噬自己是很恐怖的。要學習如何安定自己,正念、mindfulness、靜觀都是很重要的功夫,給自己生命力、深呼吸的時間。這些人人不同,我睡前看書的時間,除了書本的內容,那個過程,都能安定我。有些人說是烹調,可做到mindfulness,心無旁騖,不憂慮未來,亦不視過去的東西為負累,而是專注當下……第二是內容本身,如果讀多些民主化的事,你面對現時會安定很多;你看多些理論,對現在氾濫的謊言和歪理,會更有把握,知道錯處。

吳:你談到的,都關於修練,看書是在修練內心。我讀書反而是有需要去明白,居禮夫人有句說話,”Nothing in life is to be feared, it is only to be understood”,意即事情愈混亂,你愈要明白正在發生的事,這很多時需要書本⋯⋯很多時,我們對事情了解不足,沒有時間坐低思考,時常要做即時反應。愈是動盪的時代,愈是迷惑的時候,我們愈要在理性上明白。

陳:我們進入了反智時代,更要像Margaret所說,通過閱讀,保持清醒。

陳健民在獄中讀了近五十本書,將書本堆放起來,就如同將他在獄中的知識具體化。

明:Margaret也都面對着審訊,你從閱讀中得到什麼?

吳:審訊相對簡單。我始終是律師,官司始終都是官司。到目前為止,我們面對的都不是很空泛的控告,需要講清楚證據,要用專業的眼光看:怎樣辯護?過程怎樣?這絕對是政治檢控,但我都一定要用法律處理。所以在思考上,這不是很難的事。反而,香港究竟要往哪裏去?我們那麼多年輕人,做過那麼多事,這麼悲憤、勇敢,怎樣走下去?這些才是複雜問題、很大的困難,和社會、歷史、個人等很多事有關,很值得用時間去了解。

不約而同互贈阿倫特

明:之前請你們帶本書贈予對方。

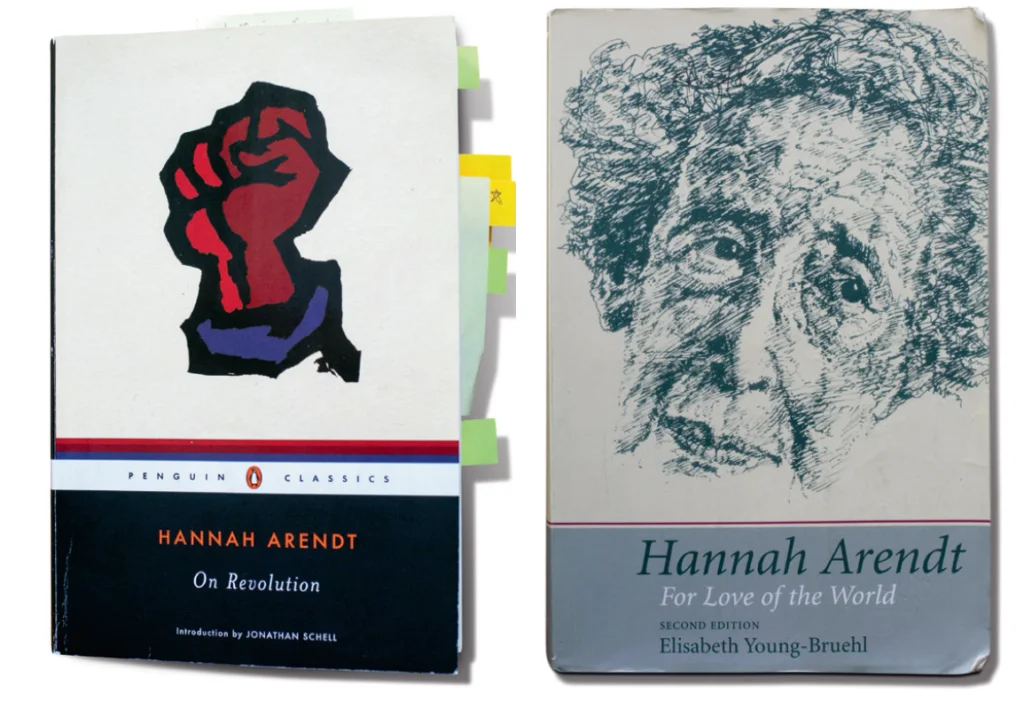

雖然吳陳兩人讀書方法相異,但兩人互贈的書,都與哲學家Hannah Arendt有關。

吳:健民,我想送這本書給你,Hannah Arendt的《On Revolution》,上次在這間書店見到買的。送給你的第一個原因,是這本書好看⋯⋯Hannah Arendt提出了非常不同凡響的看法。她對法國大革命與美國脫殖革命有絕對不同的觀點,她認為,革命有兩個主要元素:人類可創造新局面、第二是目標是自由,這才能稱之為革命,所以法國大革命不應是好模式。我過去對Hannah Arendt不感興趣,但看這本書時,發現她文筆很犀利,她提出的看法也很值得討論。給你的最主要的原因,是我有很多東西不明白,而你什麼書都由頭到尾讀完,更會思考。你看過、思考完,我就可以向你請教。

陳:你說多有趣!Margaret說和我不同,但送的書,大家都是一樣的。我送給你的,是Hannah Arendt的傳記(《Hannah Arendt: For Love of the World》)。奇不奇?(陳指着書口)這書有個號碼,是我在監獄的囚犯號碼,是終身號碼,再入獄仍會是這個號碼。這本書我不能現在就送給你,因為這本書這麼厚,監獄看較適合。哈哈。我不知Margaret會否坐監,但我要訂一本新的給你,因為畫過的書不可入獄中。因為我看書喜歡「寫在人生邊上」,在書邊寫了幾句,所以這本書就不能入獄。

吳:你即是睇死我會入獄!

陳:Margaret會否坐監呢?會,就要訂本全新;不然,這本就可以了。送這本書的第二個原因,是我覺得Hannah Arendt和Margaret背景相似。她寫《The Origins of Totalitarianism》、《平庸的罪惡》、《On Revolution》而出名,現在很多人理解她是政治社會學家。但她是讀哲學出身的,她老師是海德格,另一個是Karl Jaspers,都是她當時的老師。其後她關注很多政治問題,如二次大戰、納粹主義的興起,猶太人問題等。她和你一樣,不是躲在一角的學者。從讀哲學出身,到後來做學者,其中最重要的是幫《The New Yorker》做記者,在耶路撒冷報道以色列大審訊,才有那本《平庸的罪惡》。她用記者身份去報道,我就想起你,你做過報紙傳媒,《明報》的副總編輯,又是哲學出身,參與政治。第三,看她對極權來臨的描述,令我驚心動魄,細節在其他書看不到,但在這裏看到。他們當時在德國經歷這種情況,才會流亡。在集中營內有很多很扭曲的東西令我驚訝的……這令我好驚,我們香港會否慢慢習慣某些邪惡的東西。究竟我們會面對怎樣的悲慘時代?於是,我好想送這本書給你,通過這本書,去感受我們將會發生的事情。

Hannah Arendt的《On Revolution》(左),Elisabeth Young-Bruehl的《Hannah Arendt: For Love of the World》(右)《On Revolution》是以前吳靄儀訪過灣仔獨立書店艺鵠ACO所買的書之一。對談完結後她也禁不住買書。

吳:兩個回應。我先要多謝你,如果不是你送給我,我一定不會看,但凡是朋友送我的書,我都會看。第二,是我和Hannah Arendt有些相似之處,是你不知道的。我的師母(哲學教授的妻子)的媽媽,在集中營度過了七年。她寫了一本書,叫《Under Two Dictators: Prisoner of Stalin and Hitler》,她從西伯利亞集中營,換了去德國集中營,逃脫後,很長時間在Frankfurt作家協會做事。她寫的另一本書,講Milena,卡夫卡的情婦。我師緣與納粹集中營有直接的關係。我師母前年過身,她是個Sociologist,但除了做社會學,特別講婦女與工作外,是找每個在集中營死的猶太人的名字。她們在紀念日,請集中營的人來,發現只請到幾個,其他都已失去聯絡,因此她至死一日,都在做這件事。所以,我讀大學時,已與猶太人的飄零、集中營、建國、遇到的問題、現時面對的政治困局,有直接的連繫。

對談後記.陳健民的書房:https://bit.ly/2ZYlthE

(場地鳴謝:艺鵠ACO)