挪威,有森林,有海峽,有易卜生,有約恩.福瑟(Jon Fosse)。

二○二三年贏得諾貝爾文學獎的挪威劇作家約恩.福瑟,作品近年多次在香港舞台上演,今個月有本地劇團眾聲喧嘩帶來《秋之夢》。

本文從《秋之夢》說到香港話劇團的《霜遇》和《纏眠》,以至香港演藝學院的福瑟戲劇課。到底,在福瑟獨特的「寂靜語言」(Silent Langage)裏,在聽見和感受之間,我們得到了哪些契合和觸動?香港劇場界又做了一個怎麼樣的約恩.福瑟之夢?

挪威劇作家約恩.福瑟

約恩.福瑟(Jon Fosse)

挪威劇作家。一九五九年生於挪威海于格松(Haugesund),以尼諾斯克挪威語(新挪威語)從事文字創作,包括戲劇、小說、詩歌、散文等等,種類繁多,作品被翻譯成超過四十種語言。他曾創作超過三十個劇本,曾在全球舞台上演逾千場。曾獲多個重要獎項,包括二○一○年的國際易卜生獎、二○二三年的諾貝爾文學獎等等。

⚡ 文章目錄

眾聲喧嘩《秋之夢》 關於某些時間點的重要切片

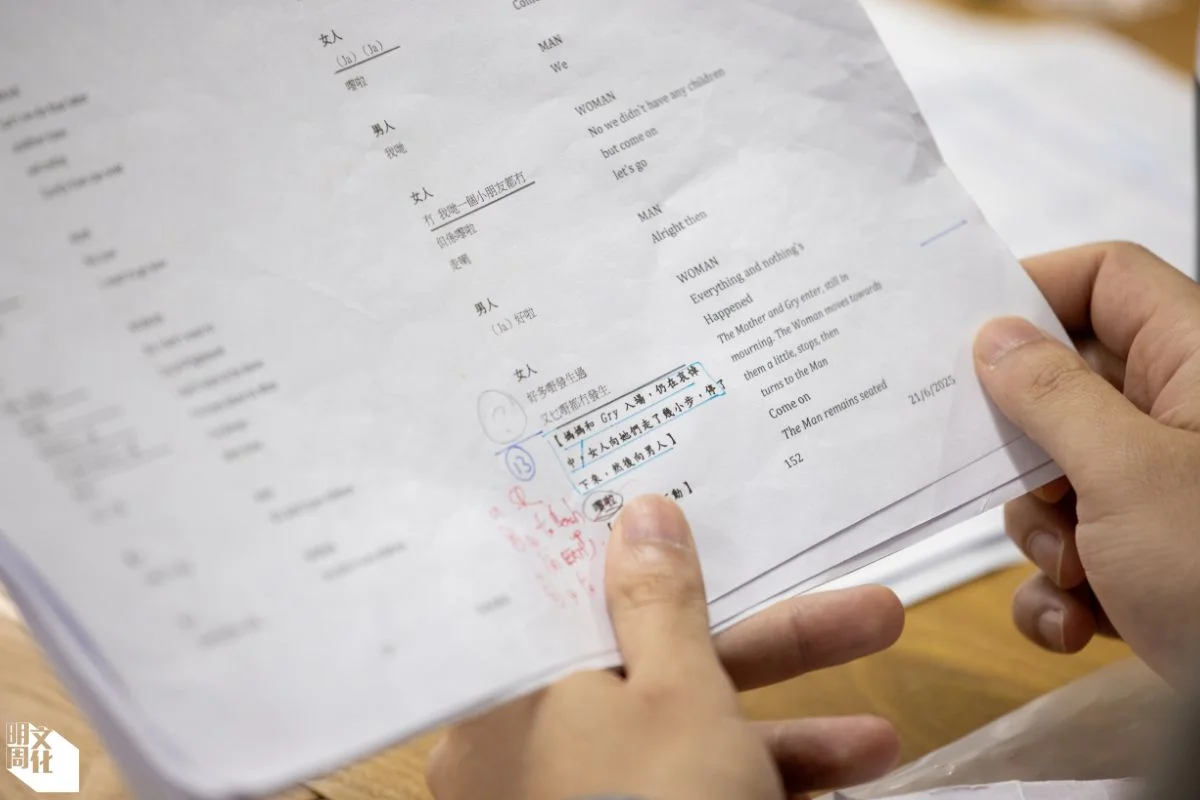

本地劇團眾聲喧嘩,繼六月舉辦約恩.福瑟《秋之夢》選段公開圍讀,接下來於七月下旬迎來正式演出。

導演方祺端先作導讀:「《秋之夢》講述一個男人在墓園裏,跟一個女人重遇,人生開始有了一些改變,無論情感、經歷,還有跟不同人的關係。」男人後來參加嫲嫲的葬禮,生命中最重要的人都出現了,包括父母、前妻,還有缺席了的兒子,他怎樣跟他們相處?

本地劇團眾聲喧嘩帶來約恩.福瑟的作品《秋之夢》。

「《秋之夢》最獨特的地方,便是帶你遊走時間,穿插了不同時間點,有時忽然過了十年後,有時忽然回到三十年前,而且不分場次,說跳躍就跳躍,沒跡可尋。」

就像時間拼貼,「他很多劇本都是這樣子,空間不變,但時間不斷改變。」沒有甚麼驚奇或叫人喜出望外的橋段,場景從頭到尾都是墓園,「就像到了曾經對自己很重要的地方,故地重遊,然而人面全非,但很多回憶、感受,突然浮現,而且十分真實。」

重重複複的碎語是福瑟劇本的其中一樣特色。就像甚麼都沒有發生。

排練室的說話聲此起彼落,有時像對話, 有時像自言自語,有時說了等於沒說。

男人

【入場,大叫】

你哋係唔係行喇爸爸

(Ja)

你哋而家要嚟

係時候喇媽媽

【向男人】

原來你响度

你而家要嚟男人

(Ja)我哋嚟緊

【爸爸和媽媽停下來,男人跑了出去】爸爸

【向媽媽道】

睇吓

佢喺度

佢嚟緊

【男人和女人走進來,引著彼此,

她看着下面,看起來剛哭過似的】

【向他/她們道】

(Ja)你哋而家要嚟

要快啲喇

【他/她們猶豫不決】

【幾近發怒】

(Ja)過嚟啦

我阿媽要落葬

過嚟《秋之夢》(選段)

約恩.福瑟曾說,翻譯時,最好貼近當地語言。

甚麼都沒有發生

二○一九年,方祺端參與了由國際演藝評論家協會(香港分會)主辦、挪威奧斯陸國家劇院劇場構作海格.托瑞森(Hege Randi Torrensen )主講的《深度工作坊—劇作研讀:約恩.福瑟〈秋之夢〉》。他當時對約恩.福瑟沒甚概念,只知道是易卜生之後其中一位挪威著名劇作家,讀了劇本後,覺得很神奇,震撼不已,「原來劇本可以那樣寫,寫出很強的時間感。」

演員伍潔茵(左)和導演方祺端

《秋之夢》從此成了他其中一個想挑戰的劇本,一待多年,終於圓夢。「約恩.福瑟曾說,翻譯時,最好貼近當地語言。就連英國譯本和美國譯本都有不同!」他早前收到中文譯本後,跟演員足足討論了兩星期,才慢慢尋回語感,「英文譯本很有格式,但換成廣東話,似乎有很多東西都散失了。」

他笑言作為導演的角色「很輕」,很靠演員詮釋,無論台前幕後,整個團隊一起嘗試、尋找、創作,「在執導上,最困難是,你不能不做,又不能做太多,要很準確,不打擾演員演出。」好像甚麼都沒有發生,「同時讓角色、文本,還有那個世界,與觀眾連繫。」排練下去,他愈覺得那些文字,雖然重要,但只是表象,更重要是沒說出來的東西,「有時甚至是廢話,但不是沒有意義,講了十句後,你自會理解角色之間的關係,還有他們的溝通方式。」

導演方祺端認為,在執導上,最困難是不能不做,又不能做太多,要很準確,不打擾演員演出。

最難演的就是人

福瑟筆下人物,不少連名字都沒有,就僅僅是一個人。「其實最難演的就是人!」演員伍潔茵的角色,是「媽媽」,「一定會令你想到自己的媽媽!絮絮不休、𠵱𠵱吟吟,但說來說去都是那些字;像是反話,明知你不喜歡聽,但偏偏要講,因為她覺得這是對的。永遠跳不出自己的世界、自己的認知,你也別想要改變她。」她沒有子女,但有很多學生,未必有為人母親那種執著,但觀察自己跟別人的母親,對媽媽這種「生物」自有體會,又坦言人到中年,正步向衰老,覺察死亡漸近,「有很大感受。」

伍潔茵演劇中的「媽媽」,她指角色跳不出自己的世界、自己的認知,別人也不要奢想改變她。

她強調,要講的不是台詞,而是說話,包括日常交談裏許多零零碎碎的語言,「所以很難背誦!」一件事,可以來來回回,重複又重複,「但每次的內容與焦點,不一樣了。」一般戲劇語言,經過昇華、雕琢,「約恩.福瑟最厲害之處,是從真實提煉出來,好像很平實,但充滿想像力,當你真正進入他的世界,便會找到某種軌跡,那時候,文字便帶着你走,然後不知不覺間又會迷失。」那條「軌跡」,不似行動線,無影捉,「不能過分閱讀,否則便會捉錯用神。他就是不想雕琢。」《秋之夢》關於人怎樣面對死亡、離別,還有怎樣跟別人相處,「他著重細節,而不是大畫面,沒有甚麼大道理,但就是嗒落有味。」

《秋之夢》關於人怎樣面對死亡、離別。

如海浪 如暗湧

方祺端覺得,看福瑟的劇本,的確不是要追情節,就算有起承轉合和角色發展,皆不是重點,「他寫的是某種人的生存狀態,或在某些時刻面對某些問題時的狀態。」角色仍然是很真實的人物,有真實的生活,沒有名字,只有身份,「他寫的不是獨特的個體,而是某一類人的面向與個性。他有時寫的是狀態。」福瑟曾說,想寫不同的聲音怎樣在劇場裏聚合,「有時候那是聲音,不是一個實實在在的角色。」

福瑟曾說,想寫不同的聲音怎樣在劇場裏聚合。

福瑟的作品,也跟大自然不能分割。伍潔茵說:「我覺得他的創作,很受挪威的海峽影響,故事經常發生在海峽、村落。這是他的日常,我們要嘗試進入那個世界。」面對那麼宏偉的自然環境,更覺人的渺小,「他的劇本,你一旦跳進去,便沒得回頭,帶着你不斷走,不能停下來。」如海浪,如暗湧,永不休止,「也像生命,不斷延續。」

《秋之夢》對導演、演員,以至製作團隊,當然是挑戰,觀眾亦然。但方祺端覺得,觀眾首先不要覺得高深和難以理解,也毋須準備,「但要開放自己,放下一些平時看電影、電視劇、舞台劇的習慣。」不是要追情節,或看角色改變,「反而是感受角色經歷的東西,那可能是他們在人生中某些時間點的重要切片。」

《纏眠》正式演出時,演員全程待在台側,一起欣 賞、期待。(由香港話劇團提供;Carmen So攝)

香港話劇團《纏眠》 天使有沒有來?

匈牙利劇場界,流傳一句說話:「當天使穿透舞台」,約恩.福瑟對此甚有共鳴。今年三月執導其劇作《纏眠》(Sleep)的香港話劇團助理藝術總監邱廷輝,在排戲時,經常想到這句話。那不是因為做了甚麼,令大家觸動,「但如果『天使』經過,你會莫名落淚,再望望四周,其他人都如此。」大概是某種靈魂契合。但儘管這次做到了,難就難在,怎樣多做一次?「平時我們有故事『保護』,但他的文本,卻是那麼純粹。」正式演出時,大夥兒難得地全程待在台側,他說,這是約恩.福瑟劇本的力量,「大家都很期待,今天『天使』會不會來?在哪裏出現?」

二○一五年西九聯同香港話劇團,邀請挪威奧斯陸國家劇院劇場構作海格.托瑞森,來港帶領工作坊,剖析福瑟的戲劇世界,邱延輝正是參與者之一,敞開了眼界,「最初是被福瑟的『配套』吸引。他不喜歡劇場,覺得劇場很不真實;年輕時作文不獲好評,直到轉校後才有老師欣賞。」還有福瑟的形象,「無論去哪裏開會,只帶一個膠袋!」

今年三月,香港話劇團助理藝術總監邱廷輝執導福瑟另一劇作《纏眠》。(由香港話劇團提供;Carmen So攝)

再讀他的英譯劇本,「不就是大家經常會說的日常語言?」演員就專注地講對白、聽台詞,「不是不明白他們在說甚麼,但又不完全知道發生了甚麼事,永遠讓你明白一點點,彷彿有一種吸引力,不知不覺就會追看下去。」讓邱廷輝著迷又摸不透的是,演員的湧動在哪裏來?為甚麼會忽然被「突擊」?

種子從此落在心頭。邱廷輝後來回到香港演藝學院戲劇學院,攻讀戲劇藝術碩士課程,主修導演,要導一場演出,不如試試約恩.福瑟的《霜遇》(Winter)?該劇遂於二○二一年上演,當時約恩.福瑟還沒贏諾貝爾文學獎,現在回看,既是藝高人膽大,也獨具慧眼。食髓知味,他今年執導對方另一劇作《纏眠》,「有觀眾看劇後,告訴我:『我認得、我知道』,就是一種這麼樣的感覺。」儘管不是平時描述故事的方式,「但其實你是認得的。未必認得那個故事,而是認得那個狀態。」

開導多於導演

還是諾貝爾委員會形容得好:「他為不可言說的賦予聲音。」傳統戲劇作品,角色與故事先行,有發展有衝突,但約恩.福瑟的作品,不是這麼樣,「沒有故事,而是狀態。」當中接近九成台詞,人人都講過,「不是甚麼金句、Punch Line。」他寫的東西,才是他認為的真實,「對人最真實的,不是故事,而是面對、處理各種時刻。」

邱廷輝苦笑說,導他的作品,是「開導」多於「導演」,時刻提醒大家,得放下很多預設,不是要「演繹」,不要交代感情還是甚麼,力度多一點跟少一點,都不行,「我們嘗試回到最基本:很專注地把對白講出來。」他的劇作,很需要聆聽,無論演員還是觀眾,是需要觀眾參與的劇場體驗,「如果你願意進場,便同步創作,究竟發生了甚麼事。」

《霜遇》於二○二一年上演。(由香港話劇團提供;Thomson Ho攝)

APA戲劇課《我是風》 畫一個無盡無限的空間

從事戲劇研究與教學的劇場導演馮程程,於香港演藝學院,任教編劇碩士課程主修科「編劇:藝術形式」,跟同學一起研習形式創新的劇本時,曾選了約恩.福瑟的《我是風》作為研究文本,邀請同學提出自己對這部戲的想像,然後整理次序與發展。同學各有觀點,紛紛提出英雄旅程、人物關係、行為、空間等等,「甚麼才對自己最重要,那是一次自我發現。」沒有絕對答案,但有多角度理解,「而我們一致認為,可以把《我是風》的結束,接到開端!」那不就是一個輪迴、循環的意象?「向死而生,重生後,再向死而生。這是《我是風》最大的時間感。」

如果以繪畫來形容,「他在畫一個冰天雪地、無盡無限、不知有多少維度的空間。」而人,只是那麼大的風景裏的一點,「那種安靜,或者沉下來的狀態,對他來說,才是生命最真實的狀態。」約恩.福瑟有「新易卜生」之稱,她想起易卜生的《當我們死人醒來時》(When We Dead Awaken),講述一個男人跟舊情人重 逢,他們一直走上雪山,埋沒在冰雪 裏,終而消失,「為了重新開始,他們『向死而生』。那跟《我是風》、《秋之夢》有相似之處。」易卜生的作品比較傳統,以故事推進,人物心理是寫真的,環境也真實,「約恩.福瑟的作品沒那麼戲劇性,但詩化的力量更強。」她又說,約恩.福瑟明顯是貝克特(Samuel Beckett)的「Friend」,「無論是荒誕劇,還是那種哲思的層面,他以哲學的思考推動一套戲,而不是戲劇性的情節。」.

福瑟,作品近年多次在香港舞台上演,圖為二○二一年上演的《霜遇》。(由香港話劇團提供;Thomson Ho攝)

她又提到約恩.福瑟的劇作,有一個最基本的套路,便是藉着描述一個情境,把一些抽象的哲學思考戲劇化,「譬如《秋之夢》出席葬禮、《我是風》乘船出海、《纏眠》回家。」我們既能通過日常,了解角色的行為,同時也是隱喻,好像《纏眠》的屋子,象徵生命,《我是風》則是趨向生命盡頭的意象,「兩個解讀是重疊的,並不互相排斥,甚至必須合二為一。」他的劇本永遠沒有標點符點,「節奏來自斷句。」經常有自相矛盾的說話,好像「我在這裏,又不在這裏」。

用五感參與

在社交媒體的薰陶下,主流觀眾要進入約恩.福瑟的時間感,不容易,「我喜歡《纏眠》,但在劇場裏,的確感受到大家在感受甚麼,或感受不到甚麼。這是很真實的。」很需要觀眾一起參與,「不只腦袋,還要用五感參與。」不少評論指出,約恩.福瑟的文字很冷、很靜,「那些全是感官。」還有他怎樣經營對話的節奏,「要觀眾去Sense(感知),而比較不是要Make Sense of(理解)那部戲。這是他寫作的很大意圖,想我們以感官創造一個經驗,一個美感的經驗。」不是因為、所以,「那些不是不重要,而是他選擇不寫。」

在都會生活的的美感經驗裏,這類「冰天雪地」、向生命問問題、哲思性那麼強的作品,或許注定是少數,「So be it,總有人喜歡。」

不少評論指,約恩.福瑟的文字很冷、很靜。走進他的作品就像把感官帶往冰天雪地。