上月香港非牟利表演藝團「流白之間」帶來巴爾幹半島的劇作,包括被譽為「巴爾幹卡夫卡」、科索沃劇作家Jeton Neziraj的荒誕政治喜劇——《飛越科索沃瘋人院劇院》(One Flew Over the Kosovo theatre)。故事講述科索沃獨立前夕,體育局局長委派科索沃國家劇院創作一套劇目,在科索沃宣布獨立當天首演,向國際社會展示科索沃的血淚與「多元文化」。惟獨立日期卻是國家機密,條條紅線之間,引領觀眾探索科索沃獨立背後的社會現實。

這是Jeton首次攜同劇本到訪亞洲,他的劇目挑戰社會禁忌,在科索沃演出屢遇退伍軍人組織示威。這位歷經科索沃戰爭,在地下劇場長大的科索沃一代是如何一路繼續創作?他說:「我覺得劇場讓我一直活下來。我是如此相信。」

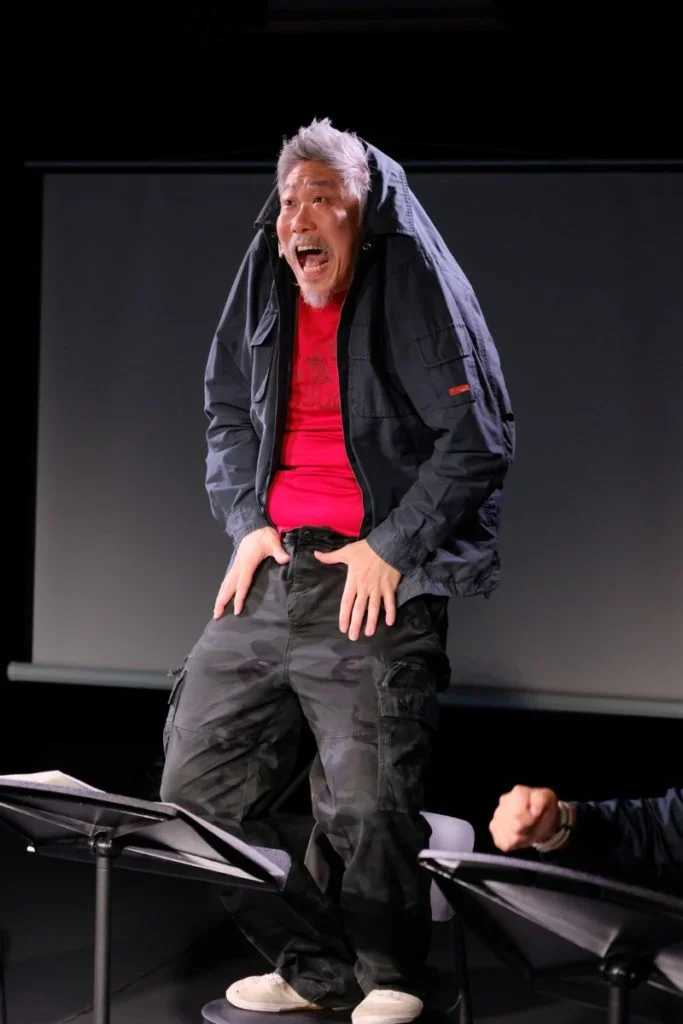

科索沃劇作家Jeton Neziraj的上月首次來港,出席他的劇作以讀劇形式在香港首演。

⚡ 文章目錄

成長於地下室的平行一代

生於一九七七年的Jeton是阿爾巴尼亞裔,出身於科索沃地區,家人多為老師,他自小便在書本包圍下愉快地渡過童年。上世紀八十年代末、九十年代初,塞爾維亞族領導人米洛舍維奇(Slobodan Milošević)上場,取消其南斯拉夫自治區的地位,陸續以塞族取代國內阿裔官員,增加塞族在科索沃的權力。「對我們這一代人來說,九十年代是一個非常特殊的時期,因為當時正常生活突然變成了暴力,變成了壓迫,然後我們失去了所有。」他說。

科索沃阿裔人士失業,通貨膨脹,甚至連學校也被關閉。於是,科索沃阿裔人成立影子「科索沃共和國」,創立一套平行(parallel)的治理系統,以非暴力方式反對塞爾維亞政權。當學校關閉,科索沃阿裔學生便在家中、車庫、地下室等等「平行學校」上課。Jeton便是在私人地下室、私人住宅、教堂和田野中完成四年中學課程。那個在地下成長的九十年代,讓Jeton與他那一代心中構成對「自由」的渴求:「自由是我們迫切需要的東西,所以我們不能再這樣下去了,我們必須想辦法獲得自由,因為自由是被殘酷奪走的。」他說,這一代成長的科索沃阿爾巴尼亞裔人有時被稱為「平行的一代」。

| 科索沃獨立簡史

巴爾幹半島位處歐洲東南方,東側為黑海出海口,位處歐洲列強、俄羅斯與穆斯林國家交界。它自古便是各國拓展勢力的爭奪場。由於巴爾幹半島種族、宗教多元,地區衝突頻繁,被視為「歐洲火藥庫」。二戰後,南斯拉夫社會主義聯邦共和國領導人鐵托創造「南斯拉夫民族」概念,嘗試維持民族、宗教多元的共產主義聯邦體,同時防止「大塞爾維亞」民族主義擴大(按:Greater Serbia,塞爾維亞民族主義者倡「所有塞爾維亞人應活在同一國家」)。科索沃被定為塞爾維亞內的自治區,信奉東正教的塞族視科索沃為塞族起源地,但該地佔最大人口卻是信奉伊斯蘭教的阿爾巴尼亞族。(另見時序表) |

同一個九十年代,斯洛文尼亞、克羅地亞等加盟共和國相繼脫離南斯拉夫,米洛舍維奇多次武力鎮壓並種族清洗其他民族。受獨立浪潮影響,科索沃塞族與阿裔對立升級至武裝衝突。「我逃到德國,因為那時正是他們把年輕人送往波斯尼亞和克羅地亞打仗的時期。」Jeton一九九六年曾短暫逃往德國讀書,但十五個月後,他又決定回到科索沃繼續他的學業,因為他認為當時塞族試圖趕走阿裔年輕人,是為了改變科索沃的人口平衡、民族平衡。回到科索沃後,他開始在普里什蒂納(Pristina,現科索沃首都)的平行大學學習戲劇,當時連他在內只有八名學生。

劇院讓人感到安全 「因為我們沒有其他東西」

當科索沃的地面陷入各種混亂,八名大學生沒有一張像樣的椅子,只有一些臨時桌椅,在那裏學習寫作、撰寫劇本與戲劇學(dramaturgy)等。「當然,你不想被殺死。如果你沒有被殺,如果你有一些空間、一些自由,那麼你就會想到戲劇。」Jeton認為,戲劇在科索沃非常重要,尤其是地下劇院與當時科索沃唯一能運作的「多多納劇院」(Dodona Theatre)。它成為科索沃阿裔人某種精神上的抵抗,沖淡塞爾維亞警方與戰爭的恐嚇,以及他們在現實生活中所承受的種種非人化。「因為我們沒有其他東西,只有劇院,在那裏我們感到自由。外面有警察巡邏,街上有人打我們,但在劇院裏我們感到安全,因為我們可以用阿爾巴尼亞語溝通。它成為非常重要的機構。」

二○一五年國際失蹤者日,小孩坐在科索沃首都寫滿問號的膠椅上。問號象徵自戰爭結束以來,約有一千七百人失踪,當中多為科索沃阿爾巴尼亞人。(法新社圖片)

科索沃戰爭結束後,Jeton亦曾寫過關於戰爭創傷、失蹤人士的悲劇劇本。時至今日重演,仍有觀眾痛哭流涕。不過他認為寫一份悲劇劇本,讓觀眾面對自己的創傷痛哭並非難事,但真正的挑戰是如何讓人能笑對它們。他認為,即使在戰爭時期,亦會有喜劇,那當戰後人們擁有自由時,便不能只討論戰爭。「我的意思是,戰爭結束了,現在讓我們談談具體的事情!我的意思是,人權、民主、LGBT的權利,還有腐敗、醫療保健,這些都是真實的問題。所以,你不能總是用戰爭的功勞來說,嘿,因為戰爭現在不是談論這樣的事情的好時機。」

「雖然我提到『戰後時期』,但實際上我的印象是,對於巴爾幹地區來說,這是一個永久的狀態,巴爾幹人民經歷着作為一個無休止的『戰後』國家公民的生活。 這意味着犯罪、搶劫、暴力和許多其他被視作正常而被容忍的事情,因為『好吧,戰爭剛剛結束』這樣的邏輯。 現在已經快30年了,但『戰後』的陰影像鬼一樣籠罩着我們。

在巴爾幹地區的戰爭期間,殘暴和邪惡被轉化為規範,而戰後則創造了新的規範 —— 日常生活中的恐懼和不安全感。」

——節錄自《巴爾幹妓院》劇本自序(For the new Agamenons who will come)

三年前,Jeton當年曾受爭議的《巴爾幹妓院》劇本寫下自序。

這也是Jeton以荒誕劇本揭露科索沃獨立後社會現實的原因。《飛越科索沃瘋人院劇院》充滿黑色幽默,故事指向科索沃獨立前夕,國家官僚體系貪污腐敗,劇場職員久被欠薪,大眾藉酗酒麻醉自己等社會文化。對於科索沃獨立,Jeton坦言當時像夢想成真一樣,尤其在歷史上甚少夢想能成為現實。但與政治人物只想快速地完成獨立不同,身為藝術家,他認為不能把問題藏在地毯下,而是需要解決問題,像是人權的保護、民主的基礎、政權與藝術家的關係等等。

劇目上演屢遇示威

劇目挑戰社會問題,讓Jeton劇目演出屢遇示威。二○一七年八月,Jeton黑色幽默戰爭劇目《巴爾幹妓院》(Balkan Bordello)在科索沃演出屢遇退伍的科索沃解放軍 (按:Kosovo Liberation Army,一九九六年至一九九九年間與塞爾維亞共和國政府對抗的阿爾巴尼亞裔武裝組織,以科索沃獨立於南斯拉夫為目標。)示威,指控他不尊重科索沃戰爭。Jeton亦接獲死亡恐嚇指,「我們會殺了你」,「你最好停止首演因為你在反對獨立戰爭,你在冒犯我們」。在翌日首演,有近五十個警察到劇院保護劇團順利演出,他笑言,看劇的警察或許較現場觀眾還要多。

面對種種非議,Jeton仍然所以堅持創作,他認為這就是他理解的劇場。「如果不是為了這些我們想搬上舞台的東西,我們為甚麼要做戲劇?堅持舞台上的完全自由。那是我們的領土。我認為舞台上有自由是很重要的,因為如果舞台是自由,就代表社會也是自由。但如果你在舞台上被審查,這也意味着社會被審查。」

二○○八年二月十七日科索沃宣佈獨立,市民在首都普里什蒂納的NEWBORN裝置上填上自己的名字。(法新社圖片)

科索沃獨立之初,Jeton於二○○八年至二○一一年曾任科索沃國家劇院藝術總監,其後他因屢以劇場創作思考社會禁忌而被解除總監一職。被踢出體制後,他把在國家劇院的經歷與反思寫成這個劇本《飛越科索沃瘋人院劇院》。這個劇本面世時離科索沃獨立不過五年,他指,當時社會環境仍有一定審查,「政府仍然抱持懷疑的態度,不太想看到這樣的事情,但同時也顯示我們有足夠的勇氣去做這樣的事情,所以一定的自由是存在的。」他透過實踐證明科索沃獨立後存在自由,甚至不怕被送進監獄。事後回看,他當時相信科索沃獨立之初,在各國大使和國際機構關注下,政客不敢隨意把藝術家送進監獄。

Jeton回歸舞台之後,他同樣盡力保護劇場不受任何政客、宗教團體、幫派主宰他們的舞台。他說,「我們從來沒有放棄過按照自己的想法去做。因為一旦你說:『OK,我妥協,我會拿走那一幕或我會退一步,我不會有首演了。』然後下一次他們會想要更多。他們會剪掉你其他的東西,然後就沒完沒了。所以我們最好一開始就說不,而不是總是說不,然後又說不。這就是原則。」然而懲罰換了形式,他的文化團體至今不獲政府贊助,但劇目仍可在科索沃國家劇院上演,只是近八成在國家劇院上演的劇目也會遇上示威。

《飛越》港版讀劇由陳琳欣飾演女演員Rosie、陳熙鏞飾演局長、宋本浩飾演男演員Dilo、張至煒飾演James、陳瑋聰飾演導演。(左至右)

到底是甚麼讓這名地下室長大的小孩一直保持信念,一直創作?Jeton認為,九十年代科索沃人也不知道該做甚麼,沒有工作,沒有未來,甚麼都沒有。但有一件事對科索沃人來說非常重要,那就是自由,所以每個人都在努力爭取自由。他笑言,科索沃人是歐洲最樂觀的人,因為他們有目標,從爭取自治、爭取獨立到後來爭取加入歐盟,讓他們像螞蟻一樣努力。而於他,他認為只有戲劇讓他感到愉快。「我覺得戲劇讓我一直活了下來。我是如此相信。」回到科索沃的Jeton試圖清除戰爭殘留在劇場的「地雷」,把「民族主義」與民粹帶離劇場,推動獨立後的科索沃劇場發展。

對於這場香港首演,Jeton開場時見觀眾嚴肅,非常擔心港人不知道這是套喜劇。直至開場後十五分鐘,眼見觀眾逐漸發出笑聲,才放下心來。遠在科索沃的現實竟能夠如此輕鬆地傳遞到香港,與港人交流,他認為展現了戲劇的力量。「我們之間可能存在一些細微的差異,文化、政治和宗教上的差異,但實際上我們有着相同的創傷、相同的關注、相同的問題、相同的未來願景。所以從這個意義上來說,我沒有發現我們之間有太大的不同。」他說。

Jeton笑言,把作品帶到香港是個奇妙的體驗。