紀錄片《給十九歲的我》上映後,引發戲內戲外連串討論,部分人開始探討學校作為權力機構,師輩與學生間權力懸殊的問題。

看過電影後,香港兆基創意書院署任校長蔡芷筠(Ger)憶起自己所讀的Band 1教會女校。近年她回校,驚覺那種寧謐靜好的氛圍,仿如被封存於某年代,默然不變。「我最記得是,英文堂花了好多時間去睇《Pride and Prejudice》電視劇,我成日諗返,佢好似成日想教我哋做一個乖乖女,婦孺,有呢種感覺。」

⚡ 文章目錄

在乖順的名校中成為異類

然而,如絲絨平滑的海面,可能只因把波濤埋藏深海。「佢(指自己曾就讀的學校)係有一種氣氛,你好像不想破壞佢嘅harmony,你會覺得自己講多啲嘢、做多咗嘢嘅時候,係會成為一個異類。」當時Ger被同學欺凌,上體育課被同學無來由的一腳絆倒,書枱也曾被堆滿垃圾。Ger及家長向老師投訴,惟被冷待處理。她形容自己當時已被馴化,很「鵪鶉」,故沒作反擊或進一步投訴:「你潛移默化了,覺得要做個乖乖女,不作一聲。」

直至她會考後轉至一Band 3學校,初次踏入課室,茫然問阿sir該坐哪裏,被老師一句驚醒:「咁大個人自己揀啦,自己揀一個讀書會舒服的地方。」Ger說當時的她「好震撼」,好大衝擊,「我第一次遇到一個當我係人的老師。」

從事教育相關工作的SY,看過電影後,也想起她所讀的天主教名女校。學校不時提醒學生要舉止優雅、端莊,禁止學生在街上篤魚蛋,甚至有老師指「蹺腳」是壞女孩行為。同時,學生為了維護校譽,自發奮力讀書,「例如,學校由band 1A跌到 band 1C,學生會覺得對校譽或學校發展唔好,於是覺得大家都要努力,為學校好,成件事都好。」

SY中學畢業時,不願在度過十多年光陰的校舍前拍照。因她認為「不算乖、有啲反叛」的自己,跟恪守校譽、推崇學業的學校格格不入。她想起戲內的其中一位女生。她在戲內的形象是叛逆女生,會吸煙、交不同男朋友、上載性感照等等,更曾被某老師質疑「睇佢畢唔畢得業」。「佢都fit唔到英華嘅一啲特質,成績一般,因為一啲小誤會而俾人杯葛。」同樣不算是「乖乖女」的SY因此明白她:「她不是一個想曳嘅人,她只係想一個做好自己嘅人,但奈何身邊嘅同學都係乖乖女嗰啲,佢就好似變咗異類咁樣。」

無可規避、無從監察的學校威權

學校是權力機構。未能在這套秩序內安放自身的學生,不免處處碰壁,跌碰着成長。Matthew是樂器導師,尚未看《給十九歲的我》,但已對電影內外引發有關師輩威權的討論深有所感,在Facebook分享他一件中學往事。帖子至今被轉載近五百次,所寫的是Matthew中學曾花上許多心血,從零開始一手一腳建立及佈置band房。他畢業後,一個教職員卻擅自把band房內他珍藏多年的刊物、貼紙、海報等統統丟掉,即使幫忙清理的同學問老師,是不是要先通知Matthew才丟棄物品?該教職員仍堅持立即清理。他這樣寫道:「香港的中學教會學生的,真的是尊重、商洽、共融,甚至『民主』的『香港人』價值;而不是父權機制、規訓文化、絕對服從等的元素嗎?」

Matthew求學時已對學校這種威權文化看不過眼,常常對不合理的行政或規訓手段發聲。他語速飛快,數着一件件跟校方周旋以至奮戰的往事。天氣寒冷,同學戴頸巾上學,但因顏色不符校方要求被沒收,他在學校民主牆上貼上文章控訴,問道:「如果學校真的關心學生福祉,是不是應該先讓同學戴上保暖,而不是沒收?」,繼而與訓導主任連篇筆戰;學校強逼學生購買新校褸,並要求他們必須在早會攜帶,「要證明自己買咗件褸,凍唔凍都要帶」。對此強制舉動感憤怒的Matthew,在早會把校褸踩在腳底,引來老師特別「招呼」。

但他也發現權力的紐結,可以牢固也可脆弱。有一次,訓導主任再次因Matthew校服髮型等不符要求,把他關在房裏,不讓他上課。但Matthew不知何時心血來潮找到教育局予學校的指引,表明不建議以暫時停課作為懲罰學生手段,成功說服老師即時放人。他自己也驚訝於突襲反撲成功,「令到我發現我原來你們(指校方)不是真的大晒,真的冇王管,原來你在學校入邊有多威風,但是你上面還有人。」但他又補充,指長大後當然明白教育局其實也難以介入學校管理,所以對學校的監察及申訴機制失效,也是造就學校威權的一大原因。

Matthew認為,學校威權文化危險之處,在於無從申訴,沒有有效的監察機關。

「對於中學生來說,可有幾多人生閱歷?學校就是讓你最先體驗到,在有架構有官僚主義的情況下所行使的權力。那種權力,跟家庭一樣,是不受監察及規範的,或者可以外傭的情況類比,因兩者都有種即時性,也是不可規避、無從離開的。」Matthew說。

事隔多年,Matthew仍對中學時經歷的事感到憤怒,甚至形容有「無法量化」的創傷。比如說,每當他聽到與學校相關的荒謬事,都會有「不成比例」的憤怒,就如今次《給十九歲的我》之爭議,馬上觸發他立刻動手寫長文分享舊事。「如果你狀況好好,已經Move on到咁你就唔會花時間做這樣的事,可能寧願花時間打機。」他說。有時,若學生在樂器課分享被校方或老師不合理對待,「那堂就會暫停,改由我為學生分析學校之惡,我又會鼓勵他們反抗。」

年輕人處境越趨複雜 預設框架無助理解

作為教育工作者、學校管理者,Ger關注爭議之餘,也進行了自我反省。她不斷問自己,「死啦,我老了會唔會變成這樣?人老了就一定會這樣嗎?聽不到別人的聲音?」儘管學生說:「不會的,你不是這樣的人。」她也一樣戰戰競競。

Ger認為,事件展示了成年人所用以觀察及理解年輕人的框架。她認為電影「set up了對年輕人嘅想像,其實都係以成人為出發點去睇。」而且以「男神」、「女神」、「觀音兵」、「追星」為章節主題,有平面化之嫌。作為一間有超過五百學生的學校校長,見証年輕人出身自異常複雜、面對各種情緒病、社會狀況觸發的情緒等,她說:「我眼見嘅學生佢嗰個複雜度再大好多、好多、好多倍。」她自己曾離開教育工作又回來,驚覺學生已變了另一種「質地」。

Ger認為師長其中一件可做的事,就是不斷自省。

她說,不同意電影把女生不願拍歸類為「反叛」,而且,假如觀眾看完以導演視角呈現的畫面,就把那些都當成真實年輕人世界,那就會非常危險。Ger說:「如果制定政策的人拿來做參考,就可能會出現錯誤的判斷。」

近期也有學生向她說起舊事,指他以前創作作品,卻被老師多番要求,他雖想自主創作,卻不懂如何拒絕老師。Ger聽到後,惟有說聲不好意思,並請老師更敏感覺察學生感受及需要。回想自己在女校噤聲的日子,她說:「我自己也覺自己算好運,被人壓到不懂反抗,唔識覺得有問題,連覺得有問題都唔覺得,但幸運地我遇到不同的老師,就發現原來自己的感受係值得被尊重嘅。」她說。

權力危險但有用?

然而,作為一間學校,適度的權力運用以處理不同學生狀況,仍是必須的。「我觀察到就係學生真的是沒有權力的人啦,我們真的在控制他們的,一間學校是一間權力機構,不能避的。你的權力會用多少呢?會不會用多了之後,跟住爽啦,再多啲,再多啲,或者覺得冇所謂,繼續去啦?好似滾雪球咁樣,咁咪出事囉!」。創意書院強調學生自主、個人表達,外界有時覺得書院學生「好串」,但Ger說,要罵的還是會罵,要罰的還是會罰。早陣子,有學生態度惡劣,她就直斥他不能欺善怕惡。「這界線(指行使權力)好難拿捏,你需要掌控,但是又不可以過多,咁幾時俾多少少幾時收呢?」她認為掌權者必須恆常反思。「好老土咁講,真係要自覺自己掌握嘅權力,無論是一支筆,一個鏡頭一個機構都好,真的要好sensitive,錯是可以的,有時會做得好點做得差點,但是要常常反省。」

記者林茵花了兩年採訪創意書院老師、學生、以及不同經歷的畢業生,寫成《教育不止一條路》一書。

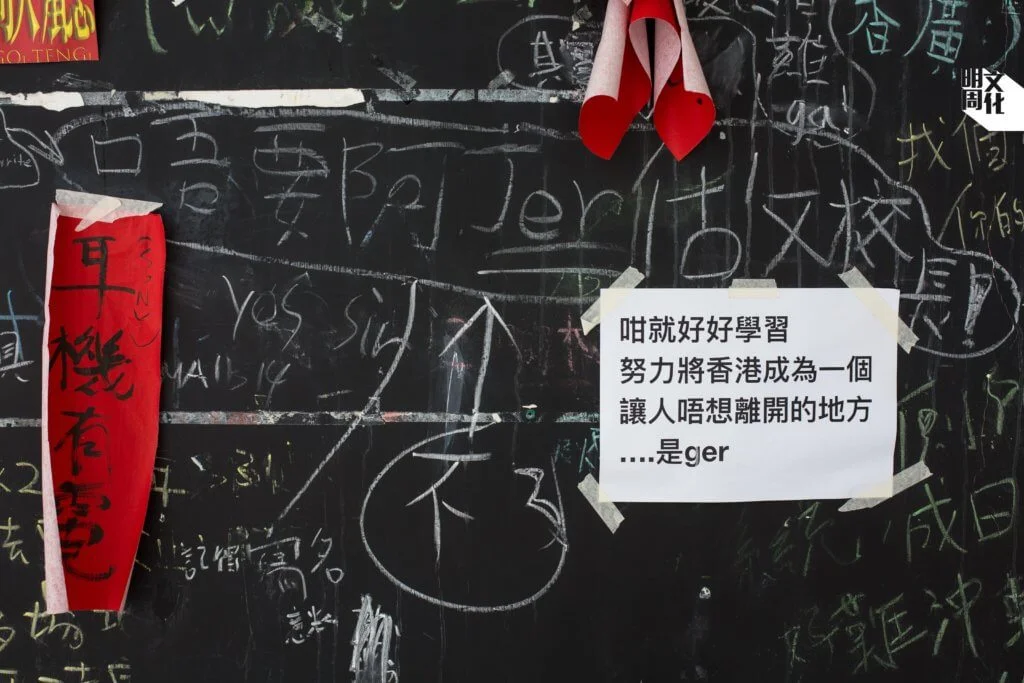

Ger現為署任校長,將來會否正式成為校長,尚是未知之數。漸漸步入權力核心,她不算太憂慮,又言她正就讀心理學課程,喜歡學習讓她感覺渺小與不足。「繼續讀書,是為了保障自己成為一個不以太以為自己係權力核心嘅人。要在生命入面找一些方法令自己感覺到渺小,咁就安全啲。」除了自省後,Ger認為學校須建立一種「可以Say no的渠道或者氣氛」,讓所有人可以感覺安全地提出質疑、不滿,而不會被歸納為異類。

學習放下成見 與感受同在

李毓從事學生情緒教育工作。在《給十九歲的我》爭議爆發前,她抱着「期待被感動」的心情入場觀看,卻從戲中導演、老師與學生的互動中,發現兩者難以跨越的溝通鴻溝。例如戲中紀錄了DSE放榜當日,其中一位主角聽到導演「聽講妳成績最好喎」的恭賀後,愕然回答:「怎麼可能」,然後拉着母親走遠;電影拍下學生不願被拍、遮擋鏡頭的畫面後,以校長「反叛」、青春期「恩將仇報」的說法作歸納。

李毓遂把觀察寫出,在Facebook分享,並引介「善意溝通」理論,提出開放溝通對建立信任關係的關鍵性。她提出感受背後,其實反映需要。「當佢們(校方及導演)覺得,『嘩,好小事而已』,拍段片咁樣,其實都是不理解他們背後需要是什麼。」她的帖文寫道:『「善意溝通」強調避免「4D語言」,即避免否認(denial)、診斷(diagnoise)、命令(demand) 和 應得(deserve)的說話』。比如說,電影中老師對其中一位主角說,「妳現在覺得很難過的事,妳多年後回望就會覺得沒什麼大不了」,其實也在否認對方所感。李毓寫道:「……不論是發言的教師,還是攝製團隊,雖然同情心充足,卻缺乏對被訪者的同理心,真正站在被訪者的角度理解她們的感受,以至數次在電影中否定被訪者當刻的負面情緒,而否定他人的感受,往往是『把天聊死』的主因。」

李毓強調,善意溝通理論不止適用於師生關係。社會上所有關係也該學習如何開放聆聽、接納感受。

感受一旦被否認,人們就會傾向辯解其感受的正當性。談論便因此失焦。李毓舉例說,如剛失戀的朋友說他很傷心,若你說他前女友的不是以安慰他;可能反而激發他為自己的難過辯護,費力解釋自己有多愛她、她有多好等等。李毓指這做成一種失聯(disconnect)。「有時我們只想有人陪伴,有人同意你這種感覺,讓你覺得這種感覺是合理、可被接受的,這樣你才會有空間消化自己的感受。」

李毓工作時運用善意溝通方法跟服務對象傾談,盡量按捺自己本能感受或判斷,開放聆聽,並稱因此聽到更深層的經歷及感受。有個家長向她表達,不喜歡孩子的某種性格特質;逐步探問下,她才明白,原來家長感受源自自己並沒有好好照顧孩子,導致他被同學欺凌的愧疚。她又指,若導演開放聆聽年輕人故事,那可能作品會更具深度,呈現更複雜的圖像,而不是先被自己的判斷及意見設限。

不過,李毓強調忽略感受、不懂溝通並不限於師生關係,其實在整個香港社會屬常見現象。「《莫生氣》之類的心靈雞湯,其實也是在否定『生氣』這種情緒的價值,但生氣可以是一種對公義的追求、可以是動力,是一種人的本能情緒」。她認為,長久不去,社會可能會培育出一代不重視感受,缺乏同理心的人;不懂得處理感受的家長,也可能會發洩在孩子身上,因他們無法覺察及處理自身感受。

《窄路微塵》更能反映此世代的年輕人?

Ger認為,《窄路微塵》的角色Candy的故事,更能反映當下年輕人。

Matthew指控香港學校高壓和充滿威權,自己長大後卻從事教育行業,自言帶點諷刺意味。「其實好容易就成為『老屎忽』。」他說。有次他跟父親就某件事爭論,他忽然爆出一句:「你覺得這樣才對,但你條命都係只得一次,萬一你的經驗不適用於其他人,可以點?」父親立即無言,猶如「hang機」。Matthew認為是次爭論也可提醒自己,即使年長、有經驗,你可以自己經驗提醒他人,但僅僅「reference only」。「年輕人同你講他的苦惱,mid term、final交paper,或者你覺得是小事,但你要有同理,你都做過學生,要動用聯想力體會他們的處境。」Matthew說。

Ger有時跟教師同事談論,現在有甚麼作品可確切描述當下年輕人的群像?她起初想不起哪套電影。後來她想到了,是《窄路微塵》的單親少女媽媽Candy。疫情下她生活拮据,投身清潔,在客人家中偷走幾盒口罩;後來得老闆窄哥體諒接納,兩人扶持走過一段窄路。

「今年的年輕人要承受的好多,社會狀況好複雜,其實他們不知可以怎辦。好多學生不知道自己問題在哪,無辦法改,因為沒有人支持他們。」

「關鍵位是,他需要遇到一個當他是人的人。人是會變的。我們做教育,就要製造這種條件。」她說。