⚡ 文章目錄

書籍災難何其多

焚書倒不必等到科幻小說《華氏451》裏面的未來世界才會發生,那是自古以來就有的:凱撒大帝燒亞歷山大圖書館,是一場文明浩刧;秦始皇焚書不忘坑儒,因為明白書這回事,歸根究柢還是人作怪;這一點德國詩人海湼最為清楚,所以才說:「燒書即是燒人。」每一本書都有生命,每一本書背後都有一個活人。海湼言猶在耳,在一九三三年五月十日,由希特拉納粹黨領導的德國大學生在廣場公開焚燒二萬本「反德國」的書籍,其中包括了馬克斯、海明威、佛洛依德、海倫凱勒、克倫敦、湯馬斯曼,和普魯斯特。也曾試過有圖書館管理員腦袋出了毛病,把罕有的線裝古籍當垃圾扔掉。小思老師曾經在街頭看見堆滿了整部推車的舊書舊雜誌,大約準備推去焚化爐,立即出重價搶救下來,相信如今大部分都已經在中文大學的資料室找到了歸宿。

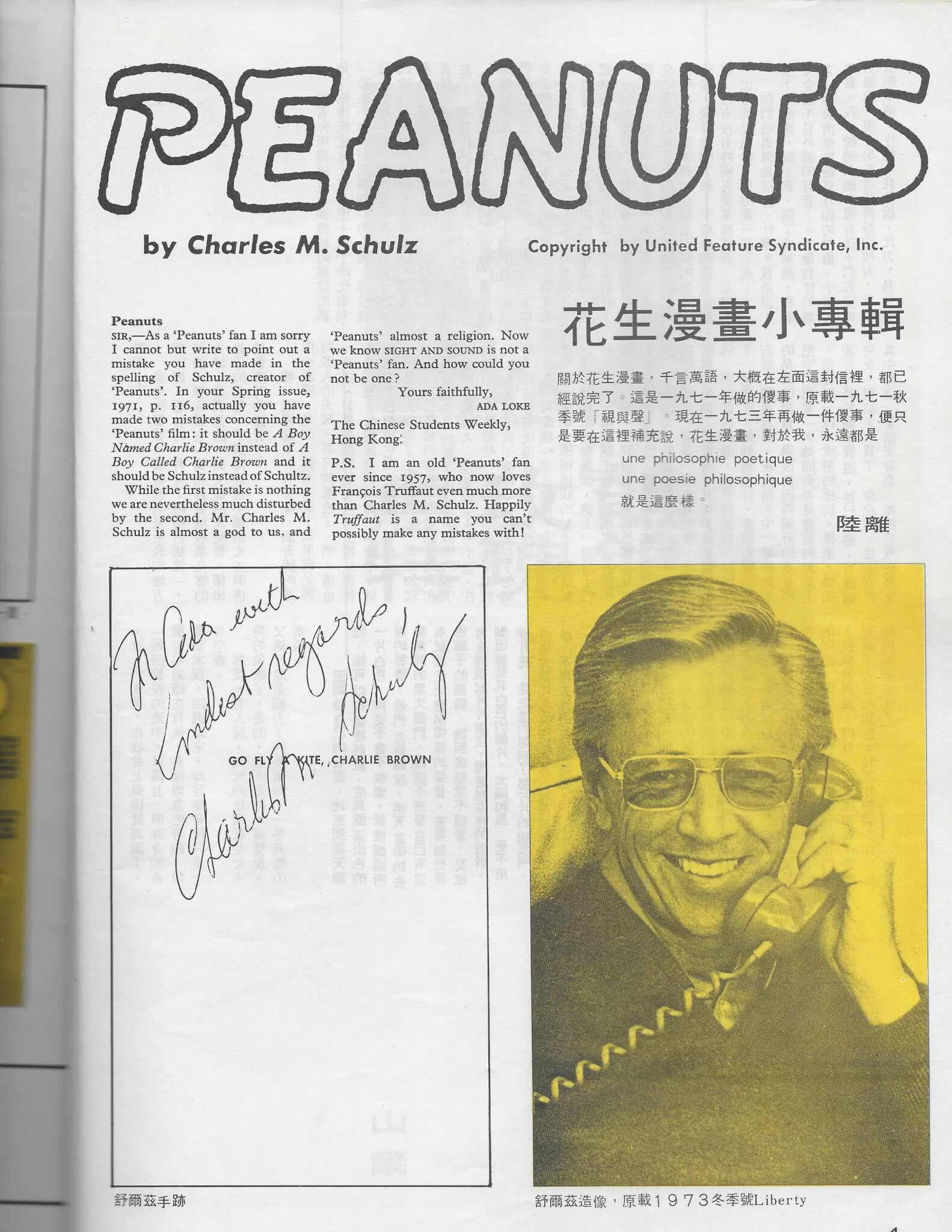

陸離編花生漫畫小專輯,見《文林月刊》第十三期。

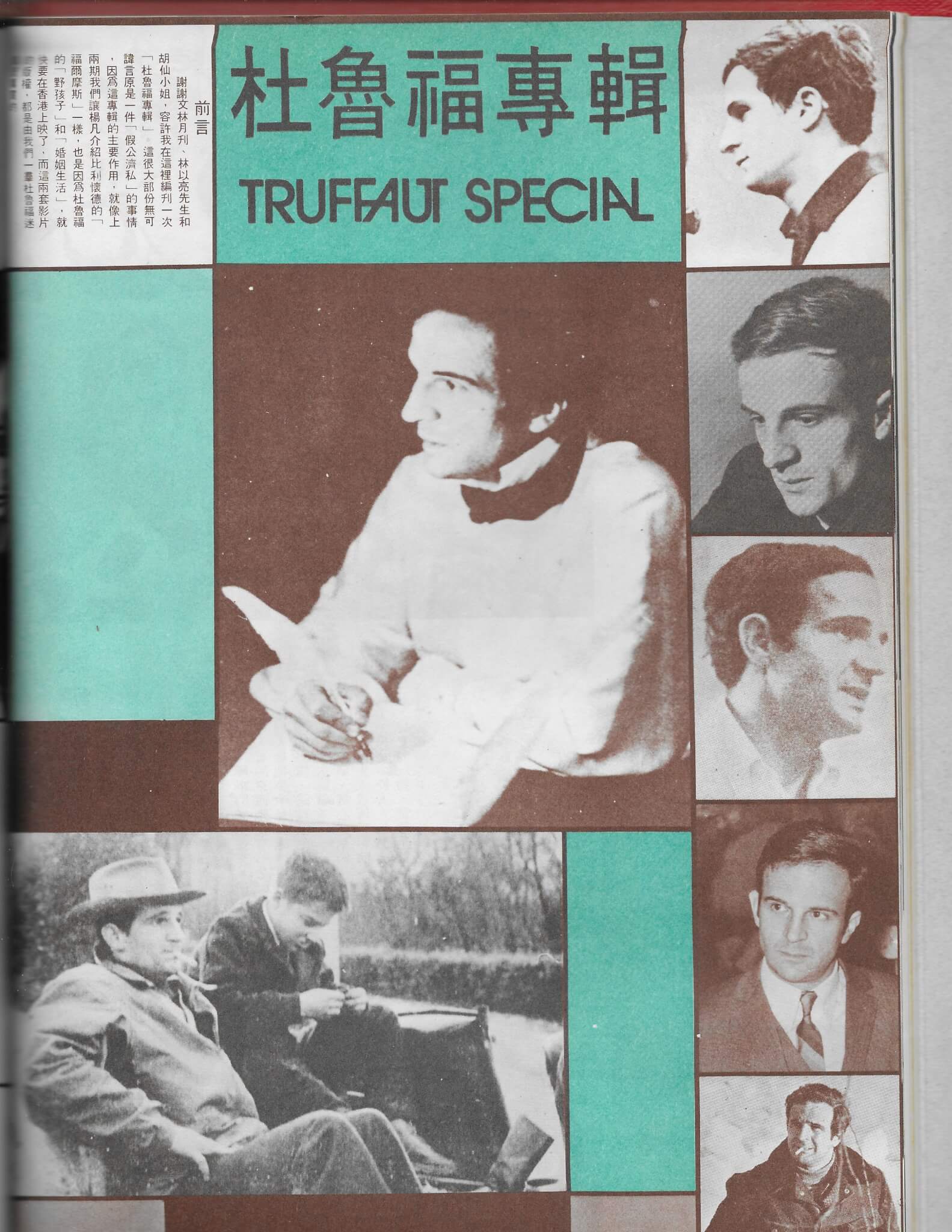

書的另外一個天敵是水。管你是箋譜、畫譜、四書五經,碰到雨水河水或打翻了的五花茶,立即化為廢紙。古聖先賢早就說過,裝載天主聖言的聖經,遇到水火,亦不能免於災難。旁的不論,我有一大箱的舊雜誌就是給水淹掉了的。一九七七年香港制水,一天我出門之前忘記把水龍頭關上,回家時已經鑄成大錯。這些雜誌包括《盤古》、《純文學》,和《青年文友》等;如今想重溫舊夢也沒個憑藉。幸好也有許多舊雜誌命運不同,被保存下來,甚至隨我移民到紐約,如今安然排排坐在書架上,長相廝守;其中有《求知》、《兒童樂園》、《象牙塔外》、《映畫之友》、National Geographic、Sight and Sound等等;有時候會因為一些突發事件,或是為了查明資料真相,而引致我去翻看這些老雜誌;大家打照面之際都難免有刧後餘生的感嘆:「哦,初見面已經是上一個世紀的事了;哈利路亞,我們還在。」還有一整套十五期的《文林》,保存得相當好,只有第九期的書脊從當中裂開,我拿去給紐約亨利街的猶太人重新訂裝,花了美金七十五圓;這一期裏面有陸離編的三十八頁杜魯褔專輯。那時候杜魯福風華正茂,剛剛拍成《戲中戲》(La Nuit américaine),後來還拿到了奧斯卡最佳外語片獎。

歲月消逝莫奈何

假如看小說是坐在私人客廳裏聽一個人說話,翻閱雜誌便是在咖啡屋遇到了進進出出的各路英雄,各說各話,聽的可以隨意選擇;翻看《文林》,也有這般熱鬧:這邊廂蔡思果在創刊號打頭炮,論說《算盤和電算機》,那邊廂有柳存仁在談《新發現蘇聯藏八十回手抄本紅樓夢》,一下子又碰到了張愛玲的中英對照《五四遺事》。這些如今都成為舊聞舊事,褪色如同泛黃的老照片,但是一旦一頭裁進文本裏面去,故人的聲音重現如新,又再度活過來了。

《文林月刊》第七期 一九七三年六月,《葉叢中的牧神》畢加索畫。

《文林月刊》於一九七二年十二月一日創刊,一直到一九七四年二月一日結束,通共只出了十五期。總編輯是林以亮(宋淇),編輯有陸離、吳平和也斯。編輯部在香港英皇道六三五號新聞大廈九樓。我也不時上去坐坐;曾經在那裏碰見蔣芸;那天下午蔣芸穿了件珠灰大衣,偕同一位女伴到來,翻看報章雜誌,看到了鄭佩佩睜眉突眼的武打劇照,呵呵笑道:「一個人無論如何不能做這種表情。」後來我給蔣芸寫信,將「芸」變「云」,她也不以為忤,笑說:「這種砍頭的事是常有的。」蔣芸比雍正有氣度得多了。那時候的《文林》編輯部也像是咖啡屋,往往出其不意地會碰到聰明漂亮的人物。

我看舊雜誌老報紙還有一樣比較冷門的偏好:看那些廣告和小啟事,因為最能透露那個時代的氣息脈膊。看《文林》也看它刊登的文化消息,如大會堂美術博物館舉辦第七屆兒童美術展,衛影會放映《星期日與西貝兒》。我能夠從這些字眼兒當中聞見自己青春歲月的氣息。

明川推窗初見雪

我花了一個嚴冬的下午走進《文林》這咖啡屋逛逛,只是覺得親切,因為替《文林》撰稿的人泰半都是朋友,像思果、陸離、吳平、也斯、淮遠、邁克;鄧小宇是我同學校的師弟,譚志成是我的老師(一九七三年他早已離開九龍華仁,做了香港博物美術館副館長)。打開目錄看到了作者的名字,都在向我打招呼。第三期陸離寫《繞指柔的百錬鋼,訪問雛鳳》;第六期她又寫《超八米厘的小小夢境工場》,記的是第一屆全港實驗電影比賽,其中實驗電影人物誌上面有何藩、譚家明、吳宇森、黃國兆。這些全都是自己當年身邊的人,眼前的事,轉眼之間已經成為歷史。第八期有明川寫的散文《不追記那早晨,推窗初見雪……》,寫的是她在日本京都看到了櫻花的開與落,見裝束古樸的大原女用竹帚收拾殘局,卻想到香港的好。明川就是小思老師。

陸離編杜魯福專輯,見《文林月刊》第九期。

舊事如剪影婆娑

閱讀《文林》就是翻看前朝舊事。《文林》出現在橫跨一九七二年至一九七四年的十五個月;在這段時間之內,林語堂的《當代漢英詞典》初版,婦女電影節首次舉辦,美國大導演尊福及智利詩人聶魯達酐相繼去世;這些文化大事《文林》都有專文報導。那時候,蔡思果、林語堂、柳存仁、張愛玲、劉以鬯都正當盛年。劉以鬯還在第六期寫文稿追憶在一九四二年的春天,太平洋戰爭爆發後,在重慶初見豐子愷;當時豐子愷正在家中自己做麻將牌給孩子玩耍。後來劉以鬯編報紙副刊,寫信請豐子愷設計版頭畫,又約他寫稿。豐子愷的回信都刊登在《文林》裏面。這件事如今成為歷史中的歷史;在看這篇文字的時候,自己在彷佛之間亦已經置身於樹影婆娑的歷史裏面去了。

喜見《林語堂當代漢英詞典》出版,見《文林月刊》第二期。