Limited Editions Club 一九五一年出版

有插圖畫家Barnett Freeman親筆簽名。

⚡ 文章目錄

哀幼子裂心斷腸

v

人皆有死。既然一切都會終結,那又何必開始?這是理性的思考邏輯。但人生不是單純理性的事。生命有它自己的情理:活着就是活着,不問因由,莫論結果。我們知道死亡在一旁靜候,但是也不必過度將注意力放在還沒有來到的大限。不能解決的事情不去想他;遺忘就是智慧。偉大的文學作品都無可避免地處理死亡這個命題,俄國文豪托爾斯泰的《安娜卡列尼娜》也不例外。書中的多個人物都和死亡交手:主角安娜因為愛情的失落而投火車軌,她的情人佛隆斯基也因為受到羞辱而企圖吞槍自殺,即使是貌似平庸的家庭主婦道麗也有她的痛苦和困惑:「 生兒育女,相夫教子,只換來了焦慮和蒼老,苦惱自己,折磨別人。這一切都是為了什麼?」道麗尤其記得那死於喉管炎的幼兒;別人對那口淡紅的小棺木漠不關心,只有她看到那蒼白的小額頭,捲曲的鬢毛。在棺木蓋上的一刻,還看到那驚惶張開的小嘴,只感覺到一陣裂心斷腸的傷痛。

白房間莫名驚惶

托爾斯泰曾經說自己的想像力過於豐富;這當然有助他寫下生動傳神的人物故事,只是一旦這股強大的想像力轉向死亡,也就給托翁帶來無限的困擾。一八六九年八月三十一日那天,托爾斯泰乘火車前往異鄉商討購買田地事宜,中途在阿扎馬斯城(Arzamas)的一家旅館落腳。那時他剛完成了《戰爭與和平》,正當盛年,婚姻美滿,家庭幸福,財富增長,身體健康。他在日記中寫下那夜在旅館的經驗:「旅館的看門人有塊黑斑在面頰的一邊,不知怎的看來十分可怖。我被安置在一間四方形的白色大房間裏面,房門卻是紅色的,像乾了的血。」托翁在房內半夜醒來,忽然汗流浹背,惶恐莫名:「太荒謬了。我在怕什麼?」死亡回答:「怕我,我在這裏。」托翁寫道:「一陣冷流傳遍全身。是的,死亡。它快來臨。它已經在這裏。我整個人熱切地希望活下去,而同時我又感到死亡正在進行它的工作。我想擺脫這恐懼,於是點亮了一枝蠟燭。這蠟燭卻告訴我:生命一無所有,只有死亡存在。而死亡卻是不應該有的。」他想到自己的寫作成就,他的幸福家庭,但是這一切都沒有任何意義。恐懼變成絕望。他恍然大悟,只想嘔吐:這四方形的紅門白房間,豈不正好是一副棺材?托翁經此一役,表面上生活如常,但是阿扎馬斯城的驚怖從此再也沒有離開他。

有情人化作塵土

《安娜卡列尼娜》裏面有個出身貴族的地主列文。托翁一力描寫列文思想方面的困擾,尤其是他對死亡的恐懼。那實際上就是托翁現身說法,自我寫照。即使在農忙時期,列文和農民一起投入工作,還是禁不住冷眼旁觀自己和所有的人:「那位穿紅衣的漂亮姑娘,用那麼靈活的柔和動作從穗子上打下榖粒,她有一天也會消逝,什麼也不會留下。他們要埋掉她,正如他們很快也要埋掉那匹斑花閹馬,還有那鬚上滿是穀殼,把麥子放進機器的農夫;最重要的是,有一天要把我也埋葬。」在這最充滿生命活力的農忙時刻,死亡的陰影只有更加分明。這叫人想起了意大利小說《豹》(Il Gattopardo,一九五八年出版)裏面的撒林納王子,看到舞會中的金童玉女雙雙擁舞,卻情不自禁地想到有一天他倆也得化作塵土。列文一直堅持要憑理性去了解生命的何去何從,卻沒有答案,因此也就覺得無法活下去。列文是個身體健朗家庭幸福的人,卻好幾次瀕臨自殺邊緣;他收起繩子,怕自己上吊;不敢帶槍,怕會射殺自己。

憑真愛對抗死亡

列文前往莫斯科向他的心上人少女吉蒂求婚不遂,失意回鄉,到了九月底的一個晚上,他的哥哥尼考拉遠道前來探望。尼考拉是個浪子,不務正業,結交損友,且身染重病,瘦得只剩下皮包骨,卻依舊不可理喻地希望復原。列文招呼哥哥同睡唯一有生火的房間裏面,只用屏風隔着。列文整夜聽到哥哥的咳嗽,輾轉反側,不禁回想小時候兄弟兩同睡一牀,互摔枕頭嬉戲的歡樂時光。此時列文的思想千頭萬緒,卻都歸根指向死亡:不是今天,就是明天,不是明天,就是三十年後,豈不是都一樣麼?一切都要完結的,沒有事情值得開始。列文在黑暗中坐在牀上,抱住膝蓋,因為思想高度集中而屏息靜氣,並且清楚地看到這一事實,似是人生的一件小事,但卻無法解決的問題:死亡的必然。

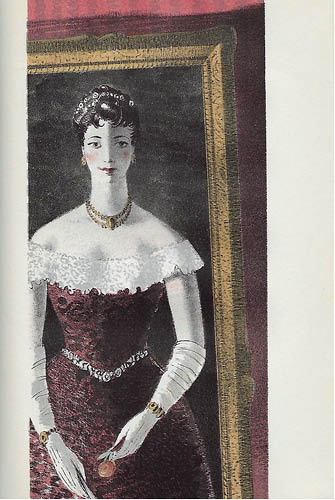

《安娜卡列尼娜》這部小說共分八部二百三十九章,只有第五部第二十章有標題曰:死亡。第五部第十七章至第二十章這一大段落描述的是列文的哥哥尼考拉快要死了,列文於是偕同新婚妻子吉蒂前往旅館去探望。本來列文反對吉蒂前往,結果發現吉蒂非常勇敢能幹,替病人清理佈置房間,服侍病人飲食,安慰病人,並且替病人安排臨終的領聖體及塗油禮。列文花了許多時間精神去思考死亡,但是他對死亡的理解反而及不上吉蒂;吉蒂完全知道怎樣去對待這垂死的人,其思考敏捷和行動果斷,一如格鬥之前的戰士;反觀列文,對着尼考拉,看到他消瘦的手腕,凸起的肩膀,喘息的胸膛,黏濕的顳顬,垂死的目光,只有驚怖,完全無助。最使列文意外的是,他發現自己完全冷心腸,無喜無悲,亦無憐憫,只是羨慕垂死病人所擁有的神秘知識。病人已經到了那個境地,身體無一處不痛,也沒有一個姿勢不叫他感到痛苦。但是在他斷氣的一分鐘之後,鬍髭下邊顯出了笑意。

這是書中非常重要精采的一個大段落。托翁用抽絲剝繭的筆墨描述垂死病人的痛苦和心理活動,在同時又着力描寫吉蒂的善良,甜美,和明麗的生命力,作為對比。列文眼見親兄死去,只有比以前更加不能了解死亡,因此也就更為害怕,然而因為妻子在旁,他沒有絕望。愛從絕望中救了他,而且在絕望和死亡的威脅之下,這種愛顯得更為強烈更為純潔。一個尚未闡明的死亡的奧秘剛剛過去,另一個新的奧秘又向他展示:他的愛妻吉蒂懷孕了。