「我爸現在這情況需要做手術嗎?」

「肺的情況沒確定,我不會給意見。」

「這是我的驗血報告,我想捐肝給爸爸。」

「你別給我看,我不會給意見。」

我和盧寵茂僵持在那裏,對白如麥兜電影般循環:「媽媽,我想跟飯啊。」「跟乜嘢飯啫!食乜都未知! 」

最終花1000塊被盧寵茂訓了半小時,什麼意見也沒得到,他說:「叫你爸來見我,否則別再來了。」

那是12月的一天,距離上次見盧寵茂已經四個月。我無法解釋這期間我家經歷了什麼:父親迷信的介入消融術做了兩次都沒能「歪打正着」,氣功也沒有任何效果,最近在港怡醫院做的PET CT顯示肺部仍然有光點,而肝臟腫瘤增多了。港怡醫院的腫瘤科醫生建議開始吃靶向藥,威爾斯醫院的腫瘤科醫生建議用免疫療法,兩位都不主張手術。但內地的肝膽胰科醫生卻極力主張立即做手術,並且已經將父親收治入院。

所謂住院,就是一邊等手術排期,一邊每天按時去病房打吊針,吃一堆西醫開的中成藥,在病牀上吃一頓午飯,到下午打完針回家。這一次我們換了一位主治醫生,明顯感覺到他的病房裏沒有送禮文化,是一個兢兢業業的科室團隊。然而,當母親被叫去和醫生談話,醫生明確對她說:「你先生的肝臟情況已經很差,必須做一個開腹大切除,雖然是姑息手術,但是再不切就不行了。」

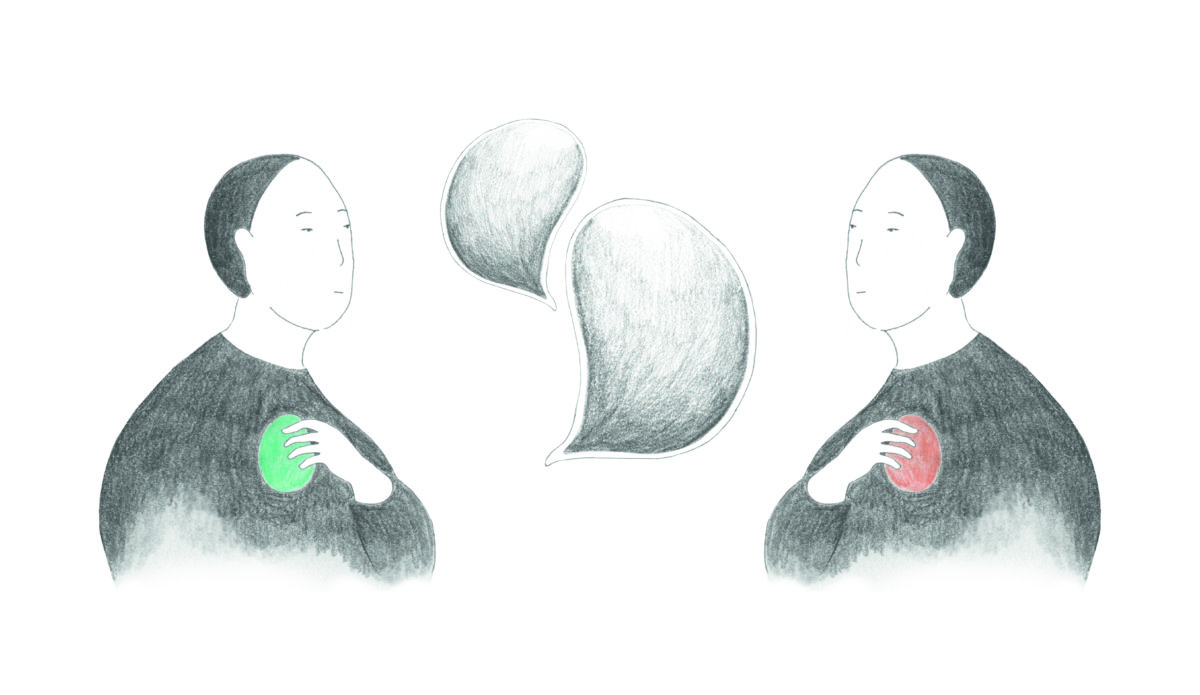

我們又站在了十字路口。這一路以來,香港和廣州的醫生彷彿看到的是兩個病人。

直到就診前一刻,我仍在叮囑父親:「等下見到盧院長,不管他對你發火還是怎樣,你都不要頂嘴。我們就是來聽聽他對於手術的意見。」

父親戴着住院病人的手環走進診室,盧寵茂微笑說:「王醫生,你來了。」

我從未見過盧寵茂如此溫和耐心的一面。他知道父親是放射科醫生,就從C11和F18這兩種放射性元素在PET CT上顯影的原理說起,解釋為什麼他之前建議父親去香港做這個檢查,據他所知廣州的醫院還沒有具備製作這種顯影劑條件的實驗室。父親點頭稱是。

他解釋內地和香港的思維邏輯為什麼不同:「在內地,科室之間交流很少,也還沒有真正意義上的腫瘤科醫生,所以拿不出整體治療方案。基本上病人都是在一個醫生手上治到不能治了,才轉去下一個醫生。如果你8月時看的是胸科,他一定會建議你做肺部穿刺或者手術來處理肺部的情況。你看肝膽胰科,他就用盡辦法給你治肝,看介入科,就一直做介入。即使是同一間醫院,不同科室之間沒有會診機制,再說醫生也忙。更何況內地的病人異地看病很普遍,很難追蹤病例。而在香港,醫生之間有共識,遵循的是同一個原則。以肝癌為例,5cm以下的單個腫瘤先考慮根治性手術,如果癌細胞擴散,再想其他治療手段。在香港,不管你從哪一個醫生看起,大家遵循的是同一張路線圖。而且,如果不是自己專業的範疇,香港醫生很自然會推薦你去看那個專科的醫生。」

他苦笑道:「如今新出了免疫療法,到我這裏看病的病人,十個有九個半都問免疫療法。那個療法只對不到20%的人有效,我是外科醫生,肝臟有再生能力,如果能夠做手術的話,我為什麼不做手術?」

他再來分析父親最近這次掃描報告,肺部的問題仍然存在,8月時提出的疑問還沒有解決,如果肝癌已經擴散,那肝臟再做手術的意義何在?

最後,他甚至說:「王醫生,如果我是你,我會選擇先處理肺的問題。」

父親終被說服,在廣州辦理出院,到港大深圳醫院做了肺部手術。術後兩天出院,由始至終一瓶吊針也沒有打,手術傷口只貼了塊膠布,醫生總共只開過幾粒止痛藥。

這樣一間醫院,在每年輸液超過一百億瓶的中國,絕對是個異數。我後來常跟香港朋友開玩笑說,香港近年和內地政府合作的項目,大概只有港大深圳醫院是令內地賠錢的,怎沒人好好研究一下這個經驗。

父親在深圳做完手術的那個夜晚,我下班趕過去,通宵陪在病房,終於獨自幫他在牀上解小便,沒有叫醒母親。

第二天清晨,我回香港上班。穿著昨夜的西裝,走進剛拉起捲閘的「深圳灣公園」站,早上6點半的地鐵靜謐空蕩。在「車公廟」轉車,漸漸有了上學上班的同路人。在「會展中心」再轉一次,城市漸漸甦醒。

那是我第一次在工作日的清早從深圳回香港。一路見到背着大包初到深圳打工的內地青年,新奇地搭乘行人輸送帶,向同伴大聲驚呼:「還有這種東西!」見到拎着豆漿饅頭,臉還沒醒卻塗着醒目大紅唇的女性上班族。見到跨境上學的學生──穿着熨燙平整的校服,打着領帶,戴着粗框眼睛,不再是我印象中的「鴨仔團」,他們都已經長大了。

我隨着人潮從四面八方匯聚福田口岸過關,毋須經過社會學訓練也能看出,這是這城市裏一羣營養更好、經濟更優越、受教育程度更高的人口。過橋的時候,鹹蛋黃太陽在圓形窗戶中升起,一個小男孩不禁停下來駐足觀望,我放慢腳步從他身後經過,知道他和我受到同一縷陽光的感召。

滿載乘客的地鐵從落馬洲到上水,一路南下,車廂愈加逼仄擁擠,滿耳是青少年鳴囀啾啁,滿眼是本地居民疲倦厭惡。跨境中小學生沿途下車,到大埔全部下完,之後車廂徹底填滿沉默。到了紅磡,我在壯觀有序的隧巴蛇餅中找到104號巴士那一盤,至此完成香港人變形。

* * *

後來的病理報告證實肺癌是原發,不過醫生在手術過程中已經發現肺癌有擴散,告知不適合做肺葉切除根治。盧寵茂看了病理報告,沒有再約見門診,而是建議我們直接轉診腫瘤內科,我們也就明白肝臟手術也不用做了。

年底內地最廣為人知的新聞之一是多種抗癌藥的醫保准入談判,用於肝癌的抗癌藥索拉非尼(sorafenib)也被納入醫保。父親退休之後,吃藥只需支付市場價的十分之一,於是決定徹底回廣州治療。

再後來,也就和其他的癌症病人一樣,開始吃中藥。名老中醫聽說我們曾經拒絕第二次肝臟手術,豎起大拇指說:「好在沒有做,他們整天叫我去會診,我眼看他們開一個死一個。」

我們尷尬地陪笑。

這回連父親也說:「唉,香港醫生個個說話不肯定,內地醫生反過來,個個自信得嚇人。」 (六之六)

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂______________________________

後記

這系列寫得艱辛,感謝讀者耐心閱讀。我內心希望沒完沒了地寫下去,然而篇幅有限,只能就此打住。

都說癌症無論怎麼治,最後都會後悔。正確的選擇難以證實,錯誤的決定無法挽回。我將陪父親治病最初的這段經歷記錄下來,並不是要判斷哪種醫療方案更好,更不敢供有需要的人參考借鑑。我這一年來聆聽過許多場醫療宣講會,深深明白病友和家屬的絕望之情。只能無力地說一句:「都是命吧。」

我在這幾篇文章中具名提及的醫院和醫生,是我相信能夠容忍我書寫的。曾經有內地媒體約稿,我思量再三,終於不夠勇氣下筆。內地的醫院和醫生,都太難了。況且,我陪父親在內地看病,遇到的人和事總令我感到委屈,沒有辦法好好說話,張嘴就會變成控訴,估計寫了也發不出來。

感謝《明周》接納這些稿件。

最後,感激父母用自己的方式忍耐堅持着。我以前喜歡把死掛在嘴邊,日常一副生無可戀的態度。自從父親生病以來,我明白這種輕佻很不顧及別人感受。活着很痛苦,死也不是那麼容易。