現今一代年輕人接觸文言文的契機,相信離不開學校課程。文言文在教育制度下成了測量成績的基準之一,難免會使這種言簡意賅、字字珠璣的典雅文體,在學生眼中成了洪水猛獸。7A班戲劇組抱着推廣文言文的理念,透過賽馬會「趣看文言」戲劇教育計劃,把文言文轉化成戲劇,為的是打破「文言文等於困難」的既定概念。今年春末,劇團剛在大館完成「遊歷文言在大館:環境劇場演出」,將文言故事改編成環境劇場,讓古文躍出書本,踏出課室,邁入公眾視線。

打破傳統模式的教學與表演

「遊歷文言在大館:環境劇場演出」不論在教學或表演方面,都採用了破傳統的手法。首先,以戲劇來解說文言文,已經打破了照本宣科的教學方式。至於演出,亦不局限於「你演我看」的單向表演,而是引領觀眾遊走在大館的不同空間,並加入互動元素令觀眾更為投入。

由於是面向公眾的戲劇,受眾年齡層廣泛,場地亦非傳統的舞台。編劇一休指,要挑選難度適中且能戲劇化的文言故事,同時善用大館作為前監獄的特色,故以《左忠毅公軼事》為主軸。一休打趣道:「在文言文入面,似乎與坐牢相關,又最好看的就是《左忠毅公軼事》。」《左》既為初中程度的文章,也能符合「堅毅不屈」的演出主題。

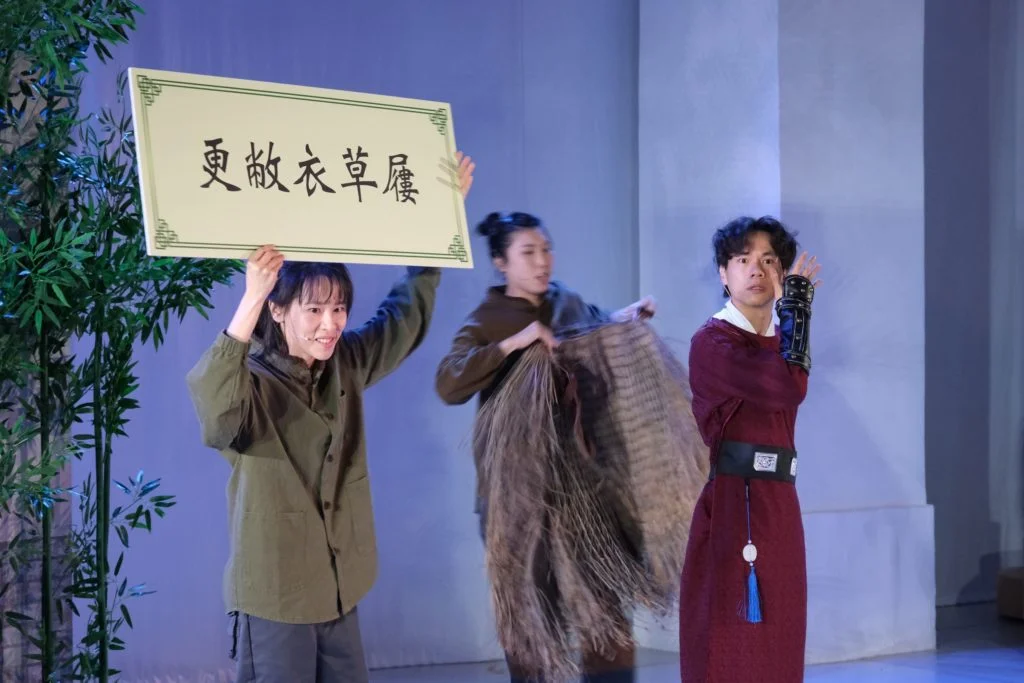

《左忠毅公軼事》演出時,擔任說書人的演員會從旁解說故事內容及表演手法。例如在史可法出場時,演員解釋文章是透過史可法的事蹟側寫恩師左光斗的高尚情操。

在表演中,除了演員生動的演出外,亦會展示原文,令觀眾更清晰了解句子意思。

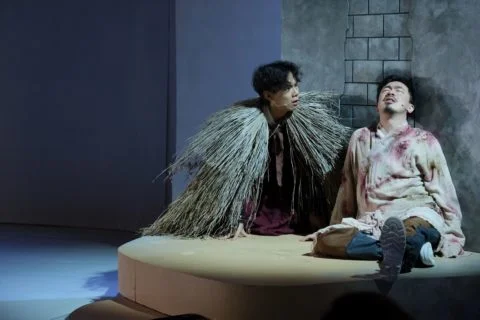

為配合不同年紀的觀眾,演出運用了多元的表演手法。考慮到公眾場次有不少家長帶著不到十歲的小孩到場參與,演員會以較生動活潑、外放的語氣和動作來演出,例如演繹《左》內一句「吾諸兒碌碌」時,演員取「碌碌」諧音而於地上打滾,引得觀眾哄堂大笑,接着才加以解釋「庸碌無能」的真意。這種刻意放大常犯誤解,再即時予以糾正的做法,能有效加深觀者印象,達致演出在文言教學上的目的。然而,師徒兩人在牢獄重逢,演員則使用正劇的演繹,感動不少成年觀眾。

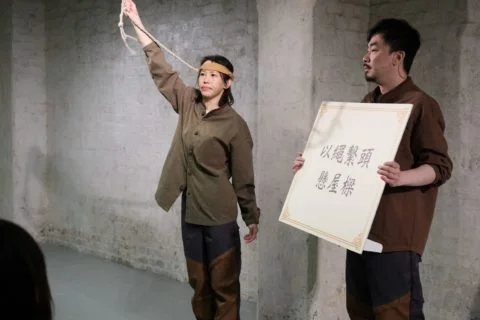

在主軸故事演出途中,加插了「臥薪嘗膽」、「懸樑刺股」、《鑿壁借光》及《岳飛之少年時代》四個傳遞堅毅精神的文言故事,各個故事在大館的不同空間以互動形式分組進行。例如在岳飛的故事當中,演員會邀請大家一起拉弓射箭,並鼓勵小朋友猜測字詞的意思,在過程中提供引導性的資訊,令小朋友主動聯想到答案。

表演亦加入藝術科技(Art Tech),《鑿壁借光》故事以投影直播演員的動作,結合現場互動表演,以劃分古代時空及當下說書人的時間,並在畫面旁邊展示原文,令觀眾更清晰時空的跳接,又可以根據演員動作來推論原文意思。解說「臥薪嘗膽」的房間則以動畫為主,每人獲發道具手鐐,牆壁上有柴草,讓家長和小朋友透過視、聽及觸感來感受越王勾踐的苦難。導演薛海暉指互動形式有其益處:「希望觀眾不要習慣被動接收知識,邊做邊學的過程更能發揮戲劇教育的功能。」

解說《岳飛之少年時代》時,演員引導觀眾一同參與互動,反應熱烈。

表演加入藝術科技(Art Tech),以投影直播演員的動作,令整場演出的表演手法更多元,吸引觀眾注意力。

7A班戲劇組藝術總監及編劇一休

7A班戲劇組藝術教育主任及導演薛海暉

培養大眾對文字的想像力

一休認為利用戲劇將文字視覺化,可以培養想像力:「如果我們光是理解字詞,就未必能夠理解文中角色的思考角度,然而我們透過戲劇世界,卻可以讓觀眾去明白別人的思維。」一休認為戲劇的特性是能夠將文章內的世界立體化,令人明白一字一句背後的世界觀。

薛海暉指改編劇本時要釐清文言文的邏輯,再用表演令人明白當中的因果:「如何將古人的智慧和價值觀轉化到現代背景,令人可以明白當中的因果,又不會覺得不合時宜,及看到其珍貴價值。」

薛海暉認同想像力的重要性,從閱讀教學的角度來看,最難的是令學生產生想像:「要感受到閱讀的樂趣,十分需要想像力,如果學生在腦袋中無法用想像建構畫面的話,我們就嘗試用戲劇的方法來幫助他們。」戲劇令到閱讀不僅限於文字,而是閱讀整個畫面、意境和空間。

演教合一 拋開對錯標準

透過戲劇教育,除了令學生以另一種途徑吸收知識之外,同時亦向家長展示了寓教於樂的可行性。一休常在表演現場留意到家長的正面回饋,「家長報名參加時都理解這是教學為主的活動,但他們看完之後會讚嘆『原來(教育戲劇)可以好好看。』」他期望所有參加者不論對中文知識、教育手法、戲劇體會各方面都能夠有所得著。薛海暉也留意到在演出後,觀眾對於劇中強調堅毅的價值觀朗朗上口,令他進一步燃起教育的熱誠,「我最欣慰的事是見到家長體會到戲劇教育的意義。」在強調死記爛背的考試制度下,7A班戲劇組向家長展示了有趣的教學方式,亦令學生了解到學習不一定是枯燥乏味的。

在互動環節中,演員會鼓勵觀眾一同猜想文言文的意思,並以生動的方式加以解說。

他希望文言文一詞多意的特徵可以啟發學生和家長拋開對錯的觀念,把重點放在學習的過程。因為文言文根據不同學者的見解,詮釋出來的內容可以略有不同:「每一項詮釋都是一個人通過學習和理解去推論出來的,而這個推論的過程才是最珍貴的學習。」一休亦提醒大眾面對不認識的事時,不必感到害怕,反而可以轉念:「不懂即是等於我還有進步空間。」

兩人都希望可以透過「趣看文言」令大眾明白讀書並非平面的活動,學會把「不懂」與「害怕」脫鉤,一步一步做到「深層次閱讀」,不追求對錯,而是理解深意,真正從文字當中尋到樂趣,細味中華文化。