二十五年前,港府宣布「擴大本地收容計劃」,讓一千四百多名滯留香港的越南難民*和船民申請留港定居,以配合本地最後一個望后石越南難民營關閉。彼時,越南船民二代陶偉王只有三歲,被尚未學懂廣東話的媽媽拉着他到屯門不同的幼稚園敲門。當時沒有人知道,這些成長碎片會引領這個小孩日後成為外展社工,夜夜在天水圍街頭聆聽不願回家的年青人心事。

「在我的立場,我覺得我是想貢獻這個社會。我今天想法是,因為我不打算去越南,也不打算移民去其他國家,所以這也是我選擇讀書(社工)的其中一個原因,就是想留下來幫香港青少年。」—陶偉王

(*按:香港語境下,港府一九八八年實施甄別政策前,上岸者都稱為「越南難民」。甄別政策實施後,上岸者先被視為「船民」,關進「船民羈留中心」。待通過甄別為難民者才會被視作擁有「難民」資格,可遷進「越南難民中心」。而其餘未通過甄別者將被遣返回越南。內文會按文章前文後理,交替使用「難民」和「船民」兩字。)

偉王自小在屯門長大,曾因溝通問題被踢出校,一所屯門幼稚園校長得悉情況後,願意收他為生。

⚡ 文章目錄

助大人填表的越南小孩

記者認識偉王源自一個年輕人吸食太空油專題報道。其時偉王是深宵外展社工,每周五天會在街頭「執仔」。記者好奇問他,成為社工與曾為越南難民二代的身份有關嗎?他想了想答道:「其實也有關係。」

偉王在香港出世,三歲前,他和家人住在望后石難民營。小時候,偉王家中常有同來自望后石難民營的越南人拜訪。這些叔叔嬸嬸不懂看中文,在香港主流學校讀書的偉王於是成為大家的寵兒。偉王自初中起便一字一句,替大人翻譯家中收到的信件,從公屋住戶申報表到申請外遊簽證,他都戰戰兢兢替大人填寫各式表格,生怕填錯一個字會影響別人的申請。偉王笑言,他因此較同齡孩子更了解本地社會福利制度:「我會逼自己要熟一點架構,就是做多一點資料蒐集。」

偉王自小便替越南長輩解釋中文問題,如閱讀書信、填寫表格。

不過練成一手能替成人解決難題的中文,背後卻是小孩的成長陣痛。

偉王爸爸媽媽是不懂中文的越南人,中文是偉王升上幼稚園才接觸的第二語言。當身旁同學第一天上學因害怕離開父母而痛哭,他更是被拋進連語言也聽不懂的陌生環境。因此,偉王曾被幼稚園踢出校。「第一間幼稚園因為我真的不懂表達,我很記得我上課便瘋狂尖叫,最後被踢了出校,因為老師也覺得沒法教我。」其時媽媽還沒學懂廣東話,只好拉着朋友一起到別的幼稚園敲門,讓朋友代她表達自己的要求—毋須把兒子教得很厲害,只要願意收她的兒子便可以了。

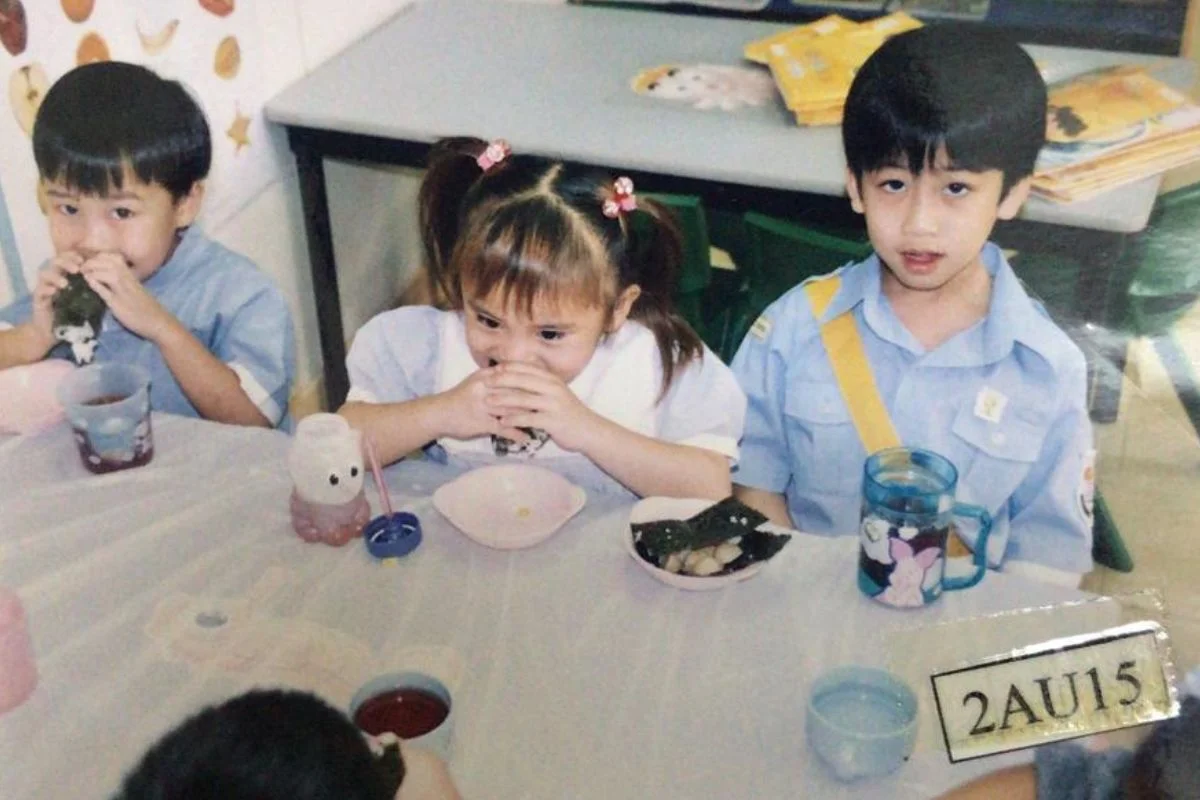

自幼稚園起,陶偉王(右)便與越南朋友(中)讀同一間學校。(圖片由受訪者提供)

這班難民孩子年紀愈大,便愈難找到本地學校讀書。前越南難民、現為名廚的黃亞保受訪時曾說,他出營後跟弟弟四處報學校,但許多學校因他們持「行街紙」而拒收。

擴大本地收容計劃

| 二千年,港府推出擴大本地收容計劃,所有在一九九八年一月九日前到港及從未離開香港的越南難民及合資格越南船民,可申請在香港定居。位於屯門的望后石越南難民營於同年六月一日關閉。部分人因刑事紀錄,最終獲外國收容機會渺茫。亦有「船民」不獲「難民」資格,但因被越南政府拒收仍留在香港。

保安局二○○三年回覆指,一千三百八十人已透過計劃獲准留港,另有十五名服刑人士亦會在出獄後按照上述計劃獲准留港。上述人士透過計劃以合法身份留港,將獲發非永久性居民香港身份證。若他們在香港通常居住連續七年以上,及以香港為永久居住地,便可向入境處申請核實香港永久性居民身份的資格。 |

學會察言觀色中三起賺錢養家

偉王身為家裏第一個孩子,父母在香港工作養家已是自顧不暇,也自然沒法全程指導他成長。媽媽因不懂中文、學歷低,只能找到清潔、洗碗等基層散工,她亦因行街紙上的英文拼音名字,透露其越南船民身份,屢被僱主壓價。

中一那年,偉王父母離異,媽媽成為家中經濟支柱。他體會單親媽媽的辛酸,漸漸學會觀言察色,自己解決自己的問題。家人沒錢給他買新校服,他便問年長的越南哥哥拿舊校服替換;新學期沒錢買新書,便向同鄉求助,借用他們的二手課本。「但鞋就真的沒辦法,鞋太小,腳會痛。」他曾遍尋不獲可穿的皮鞋,只能穿波鞋上學,最後被訓導老師指他儀容不檢,他只能坦白,再強顏歡笑打趣問老師,要不要給他買一對?

中三那年,偉王(左)開始分擔媽媽的壓力,一起照顧妹妹。(圖片由受訪者提供)

「貧窮,是我的核心問題,但是因為我自己本身的身份限制,導致我貧窮。為了擺脫這件事,我一定要讀書,我就很費心機去學習。」但矛盾的是,他因為要脫貧,得花時間用功讀書;但認真讀書前,又先要為生活賺錢。當同齡孩子暑假盡情耍樂,他中三開始做暑期工。他第一份工在越南姨姨公司替員工「計糧」,月薪六千,他全數上繳給媽媽交租。為了替又再發育長大的腳掌買一雙皮鞋,他到快餐店當兼職,時薪$32.5。一出糧他便到街坊鞋舖,買一對一百元的皮鞋,餘下的薪水還要交八百元補習費,再餘下的便給媽媽交租。他認為自己在抵抗一個無形的枷鎖,「我覺得要生存,我要夠錢,夠鐘月尾要交租,但我就不知道為甚麼我要賺錢。」

「越南仔」—由老師施加的歧視

因為家人都不會說、寫中文,偉王的中文水平一般,難以應付傳統本地學校考核制度。本地中學文憑試中文科需要考文言文,但他花了六年只學會一個「吾」字,「我直接放棄,我沒辦法,我真的做不到。」對他而言,文言文與唐詩是一種比中文更難的外語。惟學校老師認為,他背不到就是無心向學。

要在香港生存,偉王一直要比本地孩子付出更多努力,例如應對歧視。

要在香港生存,偉王一直要比本地孩子付出更多努力。每次快要撐不過時,他總會安慰自己,「世上有其他人比自己更慘。」只是他也有撐不來的時候,某次中學老師用輕蔑語調道:「你哋呢啲『越南仔』就係咁。」偉王一秒破功,鬧回去,結果被帶到訓導處。曾有關於越南船民的研究指出,「越南仔」一詞最初是禁閉營內的越南華僑,用以貶低越南難民的用字。偉王坦言,認為老師在學校帶頭叫學生做「越南仔」並不合適,不肯道歉。事件最終由另一位老師介入調停,認為雙方也要向對方道歉。偉王其實擁抱香港越南人的身份,但他知道對方語調帶歧視,因此聽見對方道歉,才願意和解。

「越南幫」兄弟人生選擇各異

有許多成長挫折,偉王只能與同在難民營出生的孩子幫分享。這個孩子幫是越南媽媽為孩子提前準備的保護網。早在孩子仍在母胎時,媽媽們已是彼此的好朋友,看着大家的孩子在肚皮內長大。他們六名小孩由幼稚園一同升上小學,再各自升上中學,一起分擔融入香港主流社會的苦與樂。偉王常稱自己的越南朋友為「越南幫」。

即使偉王一家生活不易,但亦會扶持其他越南孩子成長。越南幫的另一名孩子阿賢,曾因父母找不到租盤,一家暫居在偉王的家。現在從事IT的阿賢仍記得,四個越南孩子曾擠在一張小牀入睡,直至數個月後,父母成功租到新的單位始搬出。

偉王(中)與同樣出生於難民營的孩子幫感情要好。

在偉王的世界,越南幫是最講義氣的一羣。兒時,雙親放養偉王,他常和越南朋友暢遊屯門,常到屯門仁愛廣場遊玩。「巴基(斯坦)仔最兇狠,越南人則最有義氣,沒有人可以欺負我們。越南人不會『蝦』越南人。」每當一名越南孩子被欺負,一個電話便能集合其他越南小孩到場「傾偈」,偉王笑言,他們每當「吹雞」,總能和平擊退欺負他們的人。不過他其實也怕媽媽擔心,所以多數也只是一隻塘邊鶴。

有些越南哥哥可能與社團關係密切,會主動為年輕的孩子提供庇護。偉王不諱言,身邊有朋友成為幼稚園老師、IT技術人員,也有人為生活走投無路而「撈偏」,最後被捕入獄。「當你(窮到)甚麼都沒有,錢沒有,地方沒有,連食物也沒有,但你眼前有一個一天五千元的工作機會,你便很想去的。」他對於這些走上歧路的朋友,總是比常人多一份體諒。

偉王因為兒時經歷,最終選擇成為青少年外展社工,每周五晚在街頭與青少年聊天。

正因為這一份理解與經歷,偉王在思考前程時,選擇成為青少年外展社工。「可能我小時候都有這些類近的經歷,自己曾住在有黑社會的圍村,就會覺得那幫朋友或者哥哥好像很有義氣,就好奇他們是怎樣生活?」如今在街頭,他更能設身處地理解社會定義的「邊緣青年」為何會加入黑社會?他嘗試不帶批判,先去傾聽對方的迷惘。

長大後追回興趣跳舞是自由

根據資料,二十五年來,關閉難民營前有超過八千個越南難民/船民小朋友在香港出世。若按最後一個難民營於二千年終結推算,最後一個在難民營出生的越南船民二代,亦已成年。由於越南政府拒絕承認越南船民的身份,他們在香港出世的子女,法律上被定為無國籍人士。偉王雖持有香港永久性居民身份證,但直至三年前,他才申請加入中國籍,告別無國籍人士的身份,特區護照終於由黃色換成藍色,終可去日本及台灣旅遊。

世界各地難民議題從未止息,只是國家的名字一再轉換,偉王每次看到難民新聞,也會自然連結到遠方的生命,「他應該接下來也不容易。這個就是他們最後的掙扎和選擇,可能已經是沒有選擇。我會想起他們往後一定過得不容易。」

長大後,偉王(左一)愛上跳舞,不時外出比賽。

偉王一直認為自己的經驗很特別。成長雖然艱苦,但他又活了過來。兒時的他根本沒有參加興趣班的餘錢。近年,偉王用賺回來的錢去試不同的興趣,開始學習街舞Locking。他覺得,只有跳舞舞動身軀時,他才是自由的。他曾舉辦街舞班,教夜展認識的街頭青少年,用身體衝破各式框框與煩惱。

「在我的立場,我覺得我是想貢獻這個社會。我今天想法是,因為我不打算去越南,也不打算移民去其他國家,所以這也是我選擇讀書(社工)的其中一個原因,就是想留下來幫香港青少年。但又不是說要給越南人留下『好印象』,而是真的想幫香港做些事情。」那八千個越南船民二代之一如是說。

陶偉王甚少向外人談起成長的磨練,因為他相信香港有許多人亦面對自己的困難。