每逢星期日,九龍灣聖若瑟堂也會舉行全港唯一的越南語彌撒。當陽光穿透教堂彩繪玻璃,綠光灑在正用越南語唱起聖詩的教友身上,十字架旁的熒幕剛好投射一句:「Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót(救主慈悲主日)」這是感受天主慈悲待人的日子。過去三十多年,這聖堂也是昔日越南難民*的精神避風港。

年逾五十歲的阮海晴是維繫這個小羣體的在港越南人之一,這些年來,她每周風雨不改來到這裏與一眾姊妹聚首。當難民的身影從歷史淡去,那個在大海上漂浮五十五日的文學少女,也在香港長成大人,再成家紮根。這個教堂盛載她離開離民營後,與其他越南女子在香港從零開始,追回滯後的人生,再構築的一個互助有愛的小社羣。她告別浮萍般的歲月後,終於長出名為香港的根。「我們算是共同度過那些最困難的時刻,所以現在當是自己的兄弟姊妹一樣,互相幫助、互相體諒,總之就會共同在一起。」

(*按:香港語境下,港府一九八八年實施甄別政策前,上岸者都稱為「越南難民」。甄別政策實施後,上岸者先被視為「船民」,關進「船民羈留中心」。待通過甄別為難民者才會被視作擁有「難民」資格,可遷進「越南難民中心」。而其餘未通過甄別者將被遣返回越南。內文會按文章前文後理,交替使用「難民」和「船民」兩字。)

阮海晴三十六年前抵港,曾居於難民營六年。

若說困難的時刻,阮海晴的前半生經歷過太多。阮的越南籍爺爺隨法國到南太平洋屬土努美阿(Nouméa)挖礦。二戰後越南脫離法國獨立,爺爺因思鄉舉家攜同財產,於六十年代回到北越生活。阮海晴便出生於這個中產歸僑家庭。她對法國最深刻的印象,僅是她最喜歡的《基督山恩仇記》原著出版地。

⚡ 文章目錄

一往無前的大海

一九八九年,中七畢業的她本獲醫學院取錄。然而當時越南戰後政治經濟混亂,父母給她黃金,希望她隨親戚離開。還沒成年的她,隨叔叔與堂兄弟匿藏在近海的小屋等待時機。在某個黑夜,每人付上一兩黃金的人頭船費,偷偷登上漁船離開。

那是一艘三噸小漁船,載着十九人,每天靠人手揚帆前進。在大海裏,她沒有地圖,只往未知前進。她唯一可見的,只有身後船隻沉沒的殘骸,以及小船能力所及可救起的生命。少女默默數着日數,直至第五十五天,她與三十一名乘客終於抵達久違的陸地——香港。「開心就是平安埋岸,因為途中親身看見很多沉船,那時侯很多人都死了。」她說話時,視線不期然望向遠方的那片大海。據聯合國統計,大約有二十到四十萬船民死在海上。

七、八十年代,越南難民因戰火及不同政經原因,乘木船抵港。(圖片:《明報》資料室)

不過,即使踏上陸地,自由仍很遙遠。阮海晴開始禁閉式難民營生活,最青春的年華在種種不確定中度過。除了自由,她失去的是升學、成為醫生的機會。她自小是高材生,最愛讀書。北越小孩一般六歲才讀小學,她四歲便向家人爭取上學,直至五歲才有學校接收她讀書,她一直較同班同學小一歲。「難民營無法讀書,因為我讀完了。」營內學校只設中小學課程,曾經最愛讀書的她被迫中斷學業,生活苦悶。「在香港,真的從零開始。如果我沒有走,我就繼續讀大學,來香港就像一個三歲BB,從頭學起。」

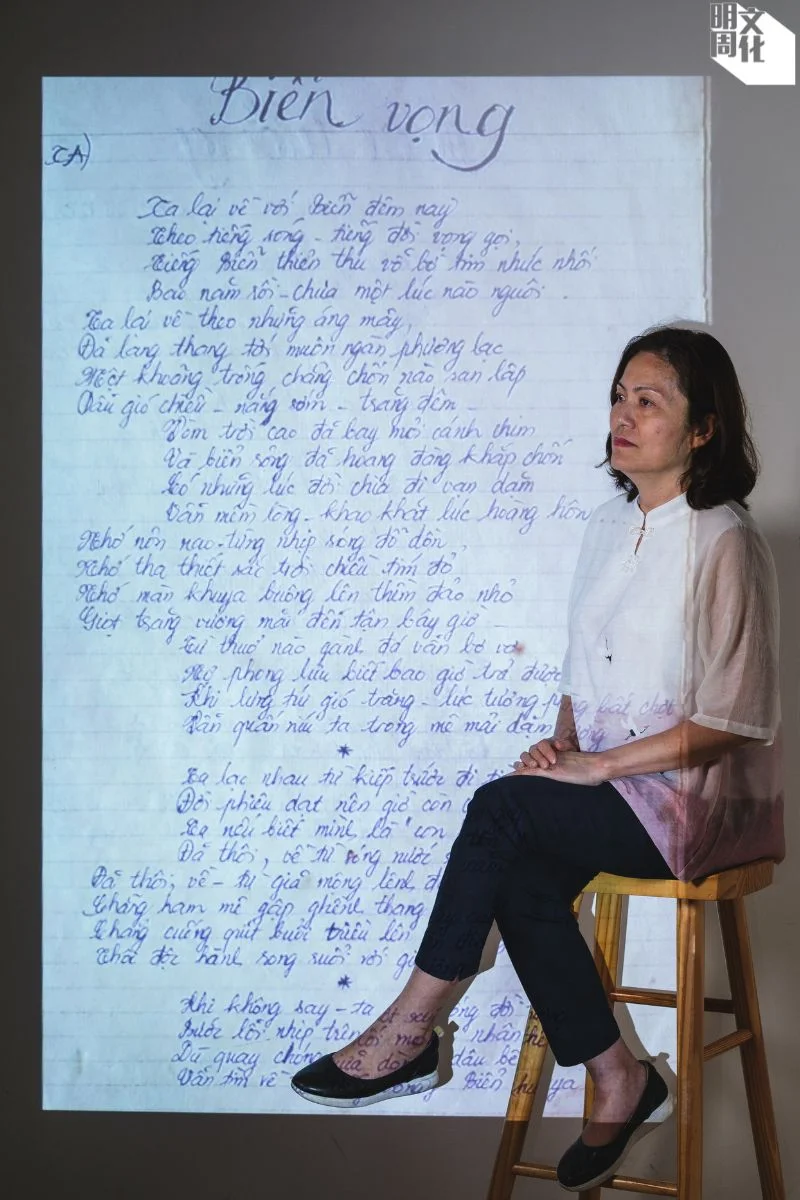

在營內,阮海晴把源自大海的一切寫成詩,取名《海聲》。

難民營環境不但惡劣擠擁,也罪案頻生,如衝突、打鬥、性暴力等等。裏面的難民不但失去行動自由,更被抹去身份、去人性化,以編號取代姓名。那段時間,宗教與文學是她在漫長等待中的救贖,讓她不至迷失。有越南籍神父與修女在難民營用越南語舉行彌撒,成為她精神上的家。即使去向未明,她始終懷抱着希望,「繼續等,希望有一天政策會改變。裏面九成的人都是這樣希望,希望世界各地會收容。」營內的越南華僑用越南文寫成廣東語拼音小書,教營友廣東話,她爭取機會從頭開始學起。

阮海晴在難民營內幫助同鄉照顧孩子。(圖片由受訪者提供)

其時,藝術家梁以瑚和基督徒藝術家團契「園泉」發起「越營藝穗計劃」(Art in the camp),並贊助越南船民在籌辦月刊《自由雜誌》(Tự Do Magazine),邀請有意創作的船民擔任編輯。即使初期並無收入,愛好文學的她仍自薦擔任雜誌編輯。「因為幫到越南船民,揀選出來也是有能力的人,所以自己企出來幫助自己同鄉。」這本雜誌不僅是白石營友的精神食糧,更照亮了阮海晴的人生。因為這份工作,她每天於上班時間能離開擠擁的營房,到鐵絲網外的辦事處工作。

越南船民與香港

| 七十年代,大批越南人因政治、經濟壓迫而逃出越南,成為難民。一九七五年,港英政府接收第一批三千多名抵港的越南難民。面對持續增長的難民,各國開始商討臨時庇護或永久收容越南難民,而香港亦增設開放式難民營收容船民。船民可外出工作賺錢。

一九七九年,英國簽訂國際公約,列香港為「第一收容港」。香港自此成為越南難民的中轉站,難民被西方國家甄別成難民後,再前往接收難民的第三國。港府於一九八二年增設不容船民離開的禁閉式難民營。七、八十年代,香港仍在發展階段,社會對住屋、醫療同樣殷切,而越南難民數目持續增加,輿論開始由同情變得尖銳。 一九八八年六月港府實施甄別政策,港府視此前到港的為「政治難民」,而此後待通過甄別為「難民」者才會被視作擁有難民資格,其餘因經濟因素進入香港的「船民」,須遣返越南。 |

《自由雜誌》的編輯最初全屬義工,翻譯英文新聞及刊登營友越語創作。(圖片由受訪者提供)

編輯負責翻譯本地英文報章報道,與刊登船民的文學作品,供船民中心內二萬多名船民閱覽。她擅長以母語寫詩,把漂泊的愁緒寫成詩篇,再刊於雜誌。詩的母題是鐵絲網內的世界,也是那片混雜危機與自由的大海,描繪營內眾人共享而無處安放的愁緒與心願。

我回到海裏,晚上聽到風聲,

聽到人生的呼喚,

聽到海浪的心聲。

多年來,海的聲音從沒停止。

—《BIỂN VỌNG》(海聲)(節錄),阮海晴

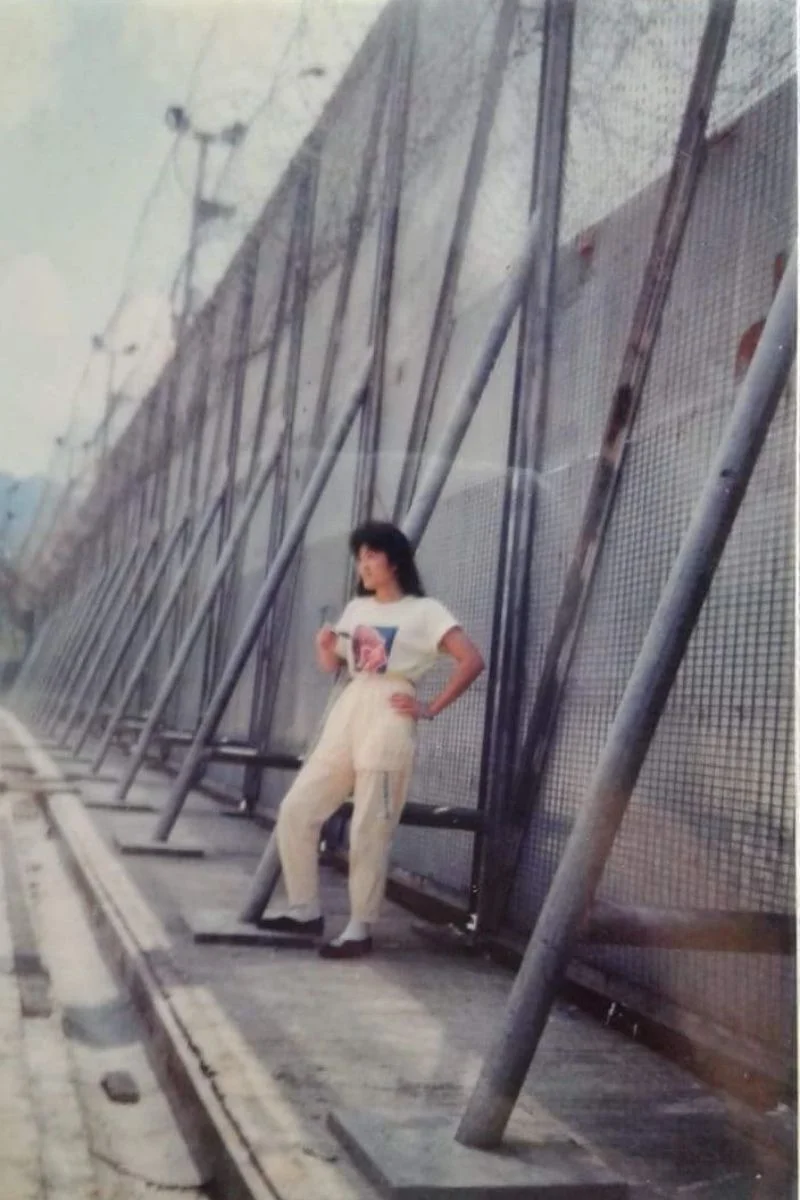

阮海晴身穿《自由雜誌》編輯設計的上衣,在白石營外的鐵絲網前留影。(圖片由受訪者提供)

死亡與目的地

一九九四年,白石越南船民羈留中心的船民擔憂一旦搬營將面臨即時遣返,而絕食抗議,其後爆發騷亂。警方施放大量催淚彈,同時將逾千位船民遷移至萬宜船民羈留中心(俗稱萬宜難民營)。阮海晴是當日其中一名被搬營的人。

自一九八八年甄別政策出台後,懲教署負責管理「船民羈留中心」,被甄別為「非難民」的越南人屬「船民」類別,須在羈留中心內等候遣返越南。萬宜船民羈留中心,便是其中之一。

阮海晴並沒有保留《自由雜誌》,直至記者蔡玉玲訪問她時,贈她兩本珍貴的複印本。她一直珍藏至今。(圖片由受訪者提供)

由於擔心萬宜難民營下一站便是遣返越南,營內氣氛肅殺,深陷絕望,有人選擇自殺,寧願死在香港。每天與死亡擦身而過的她只能祈禱,希望大家平安,希望自己的難民資格上訴得直。後來,她的上訴成功,獲發難民證,暫准在香港生活。「我有難民身份之後,本身是可以去移民的,但是我是很喜歡香港,香港齊集所有我當初離開越南而嚮往的,所以我後來就留在香港。」例如自由,例如穩定,例如她所喜歡的大海。二千年,港府宣布「擴大本地收容計劃」,讓一千四百多名越南難民和船民申請留港定居。她和丈夫兩人放棄等候其他收容國,馬上申請留港生活。她在《自由雜誌》的編輯朋友大多獲加拿大、瑞典、荷蘭等國家收容,只有她一人選擇留在香港。

她說,因為她很喜歡香港。

一邊育兒一邊做工廠女工

留下來,不比離開容易。阮海晴活在香港禁閉營近五年,從沒真正面對過香港的真實社會。

獲確認難民身份後,阮海晴終於可與營裏相戀的情人思考未來。「真是很開心,那天很開心。」離開難民營後,為了糊口,她在同鄉介紹下曾到土瓜灣當工廠女工,組裝手錶零件,也到過香港仔的工廠生產VCD光碟。她說,那數年過得最困難。那時她一邊忙於適應一邊撫養孩子,曾經藉寫詩排解壓力的她亦再沒餘暇創作。隨筆倉猝寫下的句子,無法拼湊成篇。

近年阮海晴不想再接受訪問,因為她認為越南難民的故事不應只由她一個人說。

即使當年曾有約一千四百名越南船民最終留在香港,但跟其他在港少數族裔相比,越南裔社羣在香港是較隱蔽的社羣。嶺南大學視覺研究系前副教授羅淑敏博士曾著有《The Invisible Citizens of Hong Kong: Art and Stories of Vietnamese Boat people》,嘗試解釋越南船民「隱形」有兩種含義。一是船民在香港沒有國家身份,其二是船民長期生活於被金屬高牆和鐵絲網圍繞的營區,外界無法看見船民。而船民長年在營地忍受身心痛苦,他們大部分的強烈感受被深深壓抑,以致他們常失去表達自己的能力。

「隱形」的另一種成因亦可能源自恐懼,阮海晴認為,最初有越南難民擔心香港社會對越南人有偏見或負面印象,而隱藏越南人的身份。部分越南難民與港人結婚後,在家不會說越南文,甚或為保護下一代,也會叫孩子不要在外說越南文。但她願意受訪向外界說出其故事,「我不怕認自己是越南人,我也不怕講人生的過程如何辛苦,如何來香港,如何努力。這些是自力更生,面對困難也不用害怕,就用自己的努力向上進。」

聖若瑟堂的越南裔教徒是少數被看見的越南裔社羣。九十年代精通越南文的陳達明神父開始在聖若瑟堂主持越南語彌撒,同時入營為難民翻譯,了解越南難民情況。這教堂自此成為去向未定的越南難民的避風港。

在港越南天主教徒團體成立初期的合照(圖片由受訪者提供)

維繫越南女人的精神避風港

阮海晴說,這個團體大多數成員,是當年與港人結婚後、離開難民營後在港定居的越南女子。一九九四年,這班越南女子組成在港越南天主教徒團體,初時取名「希望」,後來獲聖名「越南信道者」。

「那時我們初初出來,甚麼都不懂,又沒親戚,也沒錢,總之甚麼也沒有。我們還要照顧子女,所以全部都是很窮,在堂區這裏就當是一個家庭,大家互相照應。」阮海晴說。

多年來,阮海晴(右三)與同甘共苦的姊妹感情要好。(圖片由受訪者提供)

部分人婚後生活未必如意,離異後舉目無親,加上不諳中文找不到工作。有姊妹便到地盤當雜工,賺錢撫養兒女。她說,最困難的時候,有姊妹身上連二十元也沒有,「我們幾個姊妹就分享(金錢),十元、二十元,(然後她就)拿來買菜(給小孩吃)。」除了金錢,其他資源也盡量共享。「我們的團體有幾套BB衣服,十幾個小朋友一個傳一個地穿,不論男女也是穿那套衣服。」

這個團體成為她們唯一喘息的家,每周彌撒後,一班女人會輪流到各自的家舉行聚會。當孩子們忙於玩耍,女人終於擁有自己的時間,互相傾吐這星期的生活苦水。

做好自己望改變負面觀感

「(團體)是我們最可靠的一個家。無論外面有多辛苦多惡劣,去到那裏是一個安全感,一個可靠的地方⋯⋯我們在香港沒有真正的親戚,那裏就當成親戚一樣。」她說。這一次阮海晴同樣自薦站出來,接下在港越南教徒團體的主席一職,成為其中一個守護大家的人。

這班越南姊妹膝下的越南二代均已長大成人,陸續在香港成家。去年有越南二代生下一名女兒,阮海晴笑言,「她是我們的孫子,我們大家的孫子。」每逢農曆新年、復活節與子夜彌撒,越南二代也會隨媽媽回到聖若瑟堂,像回家過節一樣。

聖若瑟堂堂區的姊妹今年亦一同慶祝母親節(圖片由受訪者提供)

這些年來,阮海晴一直希望能做好自己,破除昔日大眾對越南難民的負面定型。「我吃(經歷)了很多東西,但是一直都很感謝香港對越南人的包容、收容他們在香港這麼多年。對我自己來說是很感激、很感謝的。雖然越南人後來很多都是做負面的事,影響到香港人的看法,但是我都和我的女兒說,我們要盡量做好自己,令香港人有另外的看法。」她和這班姊妹現時稍有經濟能力助人,亦嘗試回饋社區,定期到深水埗派飯給露宿者。她的女兒大學畢業後,從事穩定的藝術行政工作。

阮海晴認為,難民營度過的艱苦時光令她變得堅強,「原來自己都好叻,可以過到如此困難的生活,所以現在不論生活如何亦已經很好。個人好樂觀。哈哈。」

香港的大海

至於海的另一面,二○○一年,阮海晴終於踏足久違的越南。她說,很高興能見到自己的親戚朋友,當年一行七人出逃,六人返回越南,只有她留在香港。當年的同學如今也成為專業人士,而她選擇截然不同的路。

又後來,阮海晴帶同女兒到海的另一邊,首次踏足父母出生地努美阿。面對島國外同樣無邊無際的大海,那裏盛載四代人跨越三地、尋找各自未來的旅程。現在的她是一名導遊,常帶越南旅客看她眼中的香港。而她最喜歡的香港景點同樣是海—那片從尖沙咀海旁眺望的維多利亞港,她無論去多少次也未曾生厭。

阮海晴盼做好自己,破除昔日大眾對越南人的定型。