按聯合國統計,越戰結束後,超過八十萬越南人出逃。從一九七五年至二○○○年,香港人曾經與越南難民*在香港共同生活近四分一世紀。十四萬越南難民途經香港,再被轉送外國,另有近七萬不被甄別成「政治難民」的「船民」被遣返。

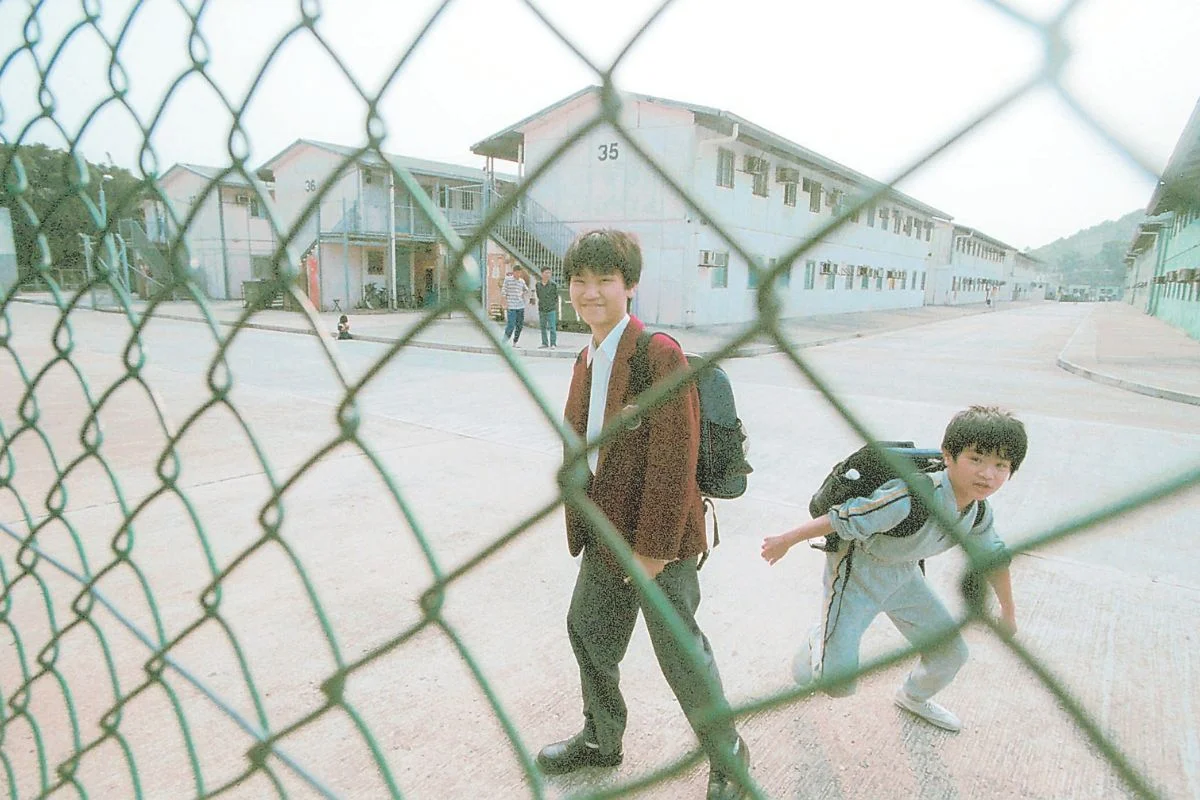

主流媒體所呈現的難民營小孩,多是照片裏隔着鐵絲網內的愁容。他們其後有各自的際遇,或離開或留下。而他們的身影曾以不同的鮮活形式留在港人的回憶及學術研究之中。

(*按:香港語境下,港府一九八八年實施甄別政策前,上岸者都稱為「越南難民」。甄別政策實施後,上岸者先被視為 「船民」,關進「船民羈留中心」。待通過甄別為難民者才會被視作擁有「難民」資格,可遷進「越南難民中心」。 而其餘未通過甄別者將被遣返回越南。內文會按文章前文後理,交替使用「難民」和「船民」兩字。)

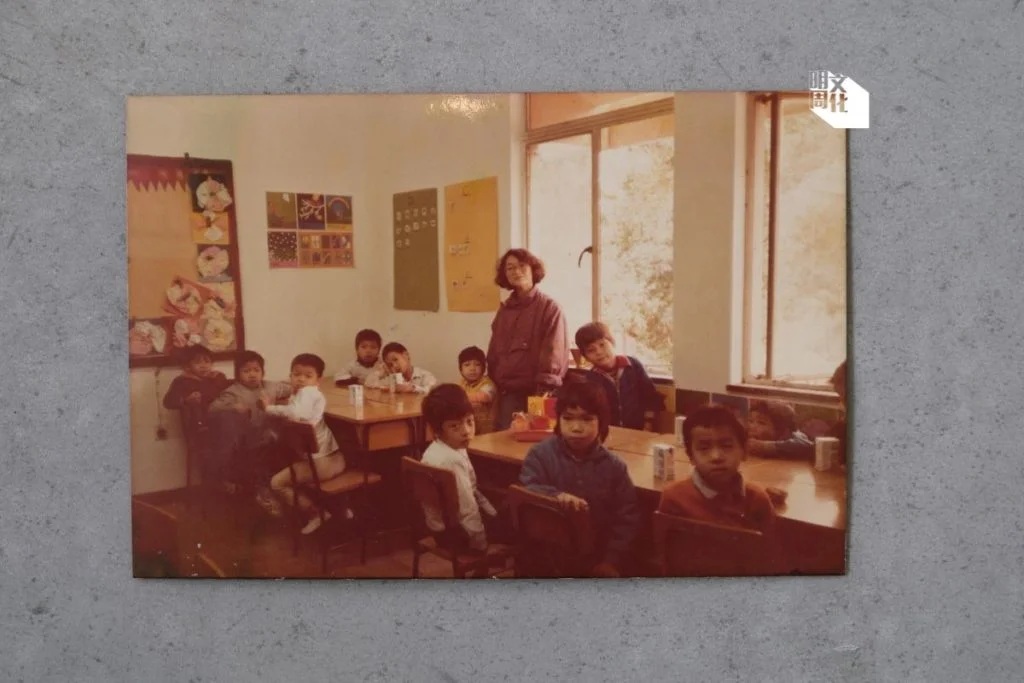

八十年代,Arming在新秀學校教書,學生是越南難民小朋友。

梁慕貞(Arming)曾在「啟德北難民營」工作九年,她教過越南難民營不同年紀的適齡學童,送別過一個又一個被他國接收的小生命。一九八三年,基督教勵行會前身「基督教服務處」移民服務部於「啟德北難民營」成立新秀學校(New Horizons School),專門提供難民服務如全日制小、中學課程。九龍城街坊Arming是家中長女,自覺喜歡與小朋友相處,在妹妹介紹下進入難民營教書。

越南小朋友在啟德北難民營學校參加聖誕聯歡會

當時學校每班設有兩名老師,英文課由外籍英語老師任教,她則負責英語課外的全部課堂,如中文、數學、體育、勞作及科學等。八十年代,香港建造及製造業興旺,住在啟德北開放營的越南難民可到新蒲崗工廠或附近地盤工作,所以很多小朋友的父母紛紛離營打工。Arming除了教書,常兼任「臨時保母」。孩子無人看管,遇上無法處理的事便跑到教師辦公室向她求助,她常常抱起流血小孩趕到營內的診所看醫生,「最常有小朋友跌下牀。跌下牀是很大件事,因為(牀)是三層的。」

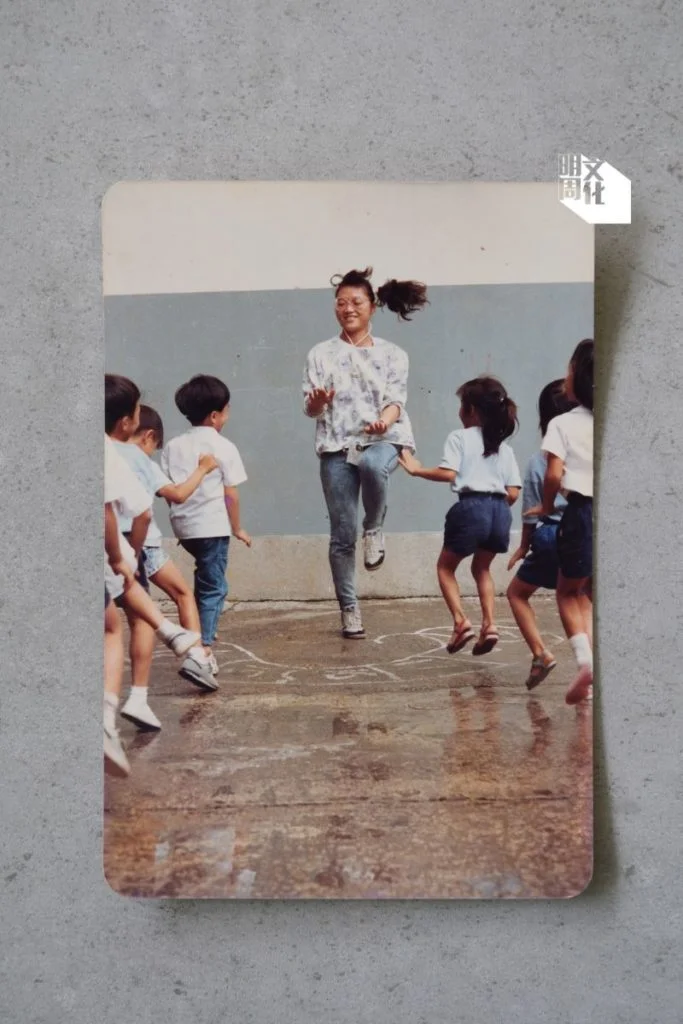

更多時候,Arming為確保難民小孩也能擁有一個快樂童年,她會帶小孩離開難民營,外出遊歷香港。暑假時,她和其他老師曾帶數十個小朋友,從難民營走到巴士站,再一起到清水灣沙灘。她與孩子一起捉蟹仔,玩海沙,看香港的海。孩子回難民營的功課是利用沙灘帶回去的沙,一起建造屬於大家的小沙灘。

Arming的學生全是越南華僑小朋友。

一九八八年港府實施甄別政策,啟德北難民營改稱為啟德越南船民離港中心。新秀學校的學生屬於等待被第三方國家接受的難民,每一年學生也會不停流動。一班學生開學時約二、三十人,學期尾只會剩下五、六人。與其他禁閉營相比,Arming眼前的小孩是能期待離港過新生活的一羣。「其他教大年級的老師和他們(和離開的學生)有很多聯絡。他們有些後來成功了,結婚會付機票費給某老師去觀禮。」但由於她後來教的學生還在讀小一,離開時還不懂寫信,她便與學生自此失聯。現在除了照片記錄,就只剩下她本人記得這班漂泊難民小孩的童年。

九十年代初,新秀學校結束後,Arming轉為負責協助早年入籍美國的難民辦理與香港親人團聚的簽證。當時世界各地對越南難民的配額愈來愈少,她對難民的態度多了一重思考與同情,「我覺得是平常心,你不用很藐視,因為他也不想,他也很無奈。可能他也是來了才知道,這裏這麼慘,所以才有我們這些機構在幫他們去適應、情緒開導等,說真的沒有人知道他們要等多久。」

Arming談起昔日越南舊生,一度哽咽。

本地曾有不少以英文寫成的記錄與學術論文,記載越南難民小朋友離開難民營後的故事。其中一位是本地藝術家陳偉光。他曾進入望后石難民營教越南小朋友藝術,把孩子後來的經歷寫進碩士論文,當中有許多讓人心碎的掙扎求存記。有難民二代孩子成績優秀,卻因父母失業或坐監,而被迫輟學。也有學生深陷貧窮與歧視,走上歧路,因犯事被捕。陳到壁屋監獄探監時,反被學生安慰指,至少在監獄裏有難民營所沒有的溫飽與技能培訓。

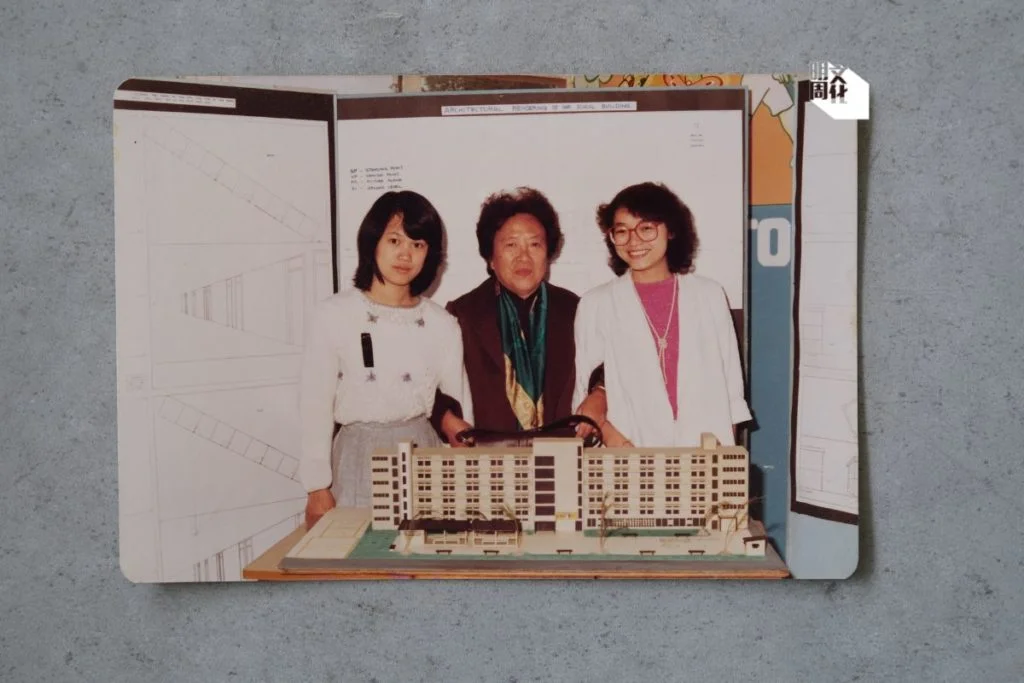

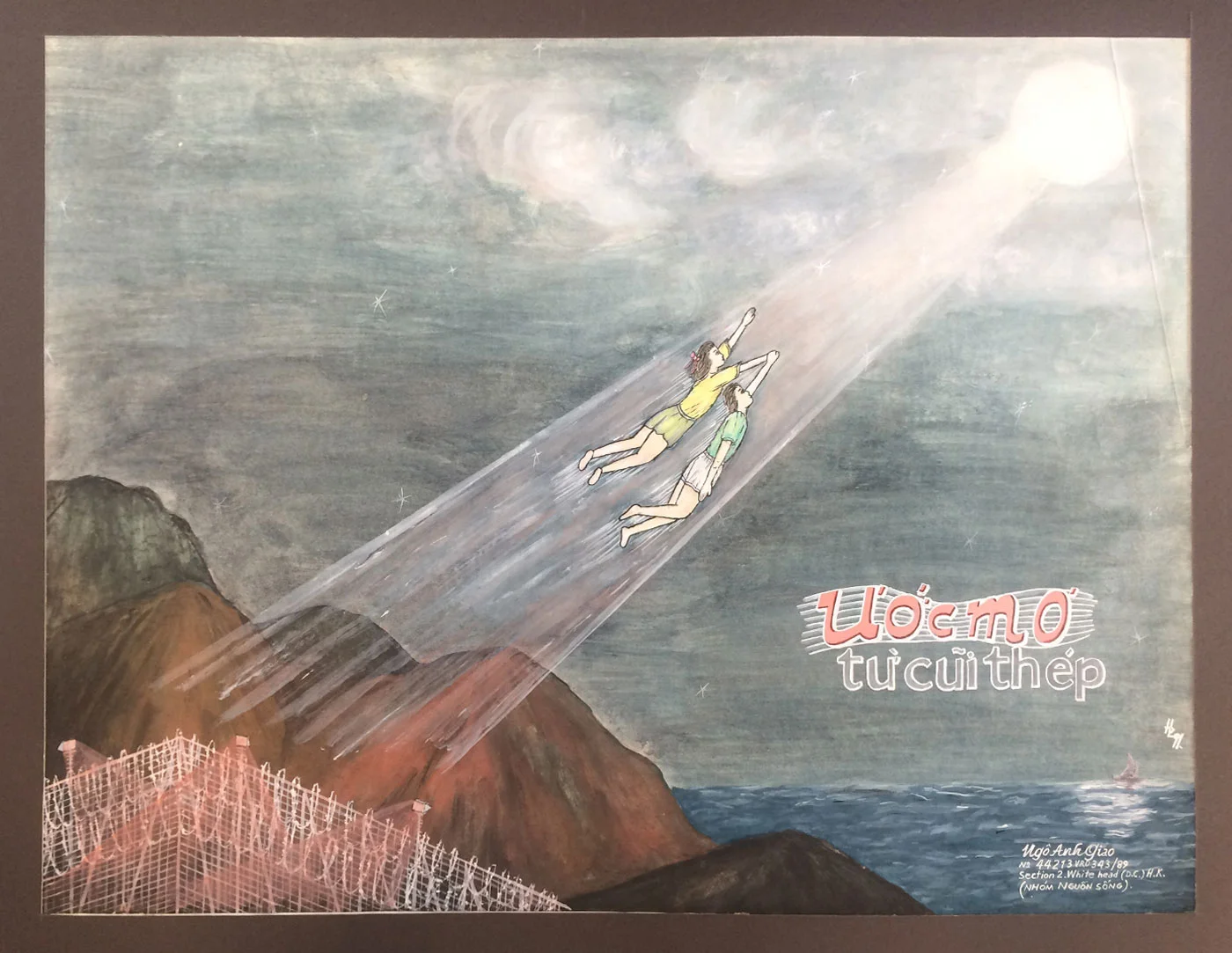

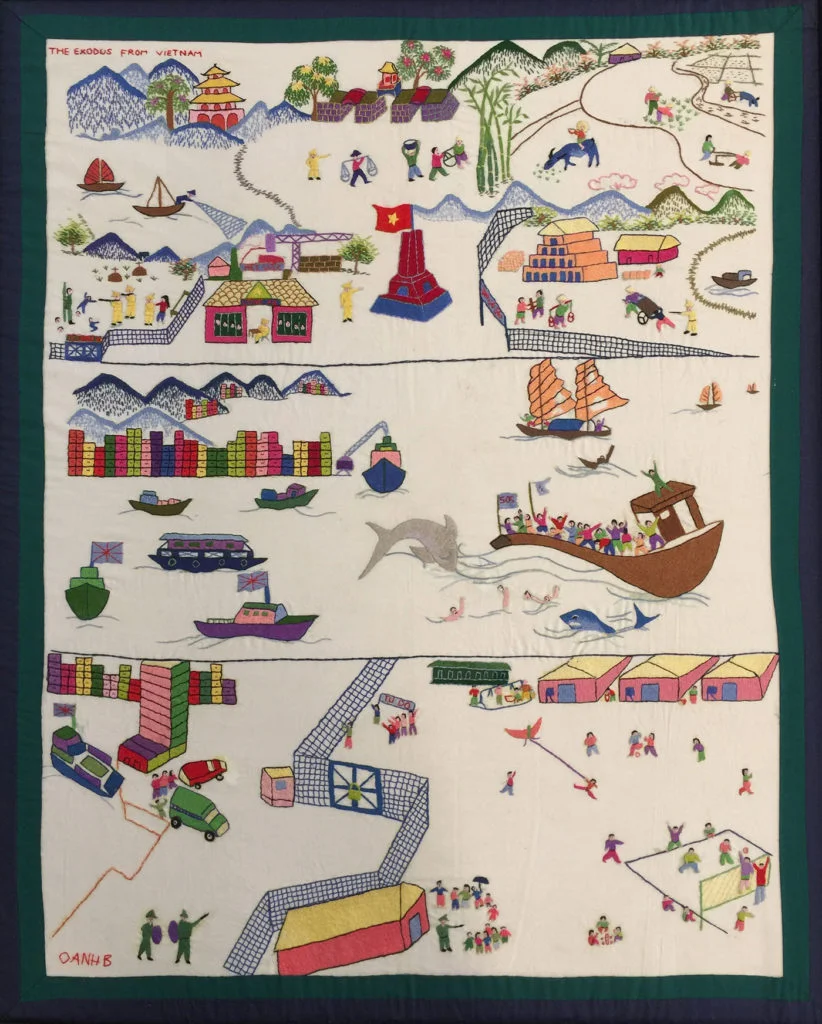

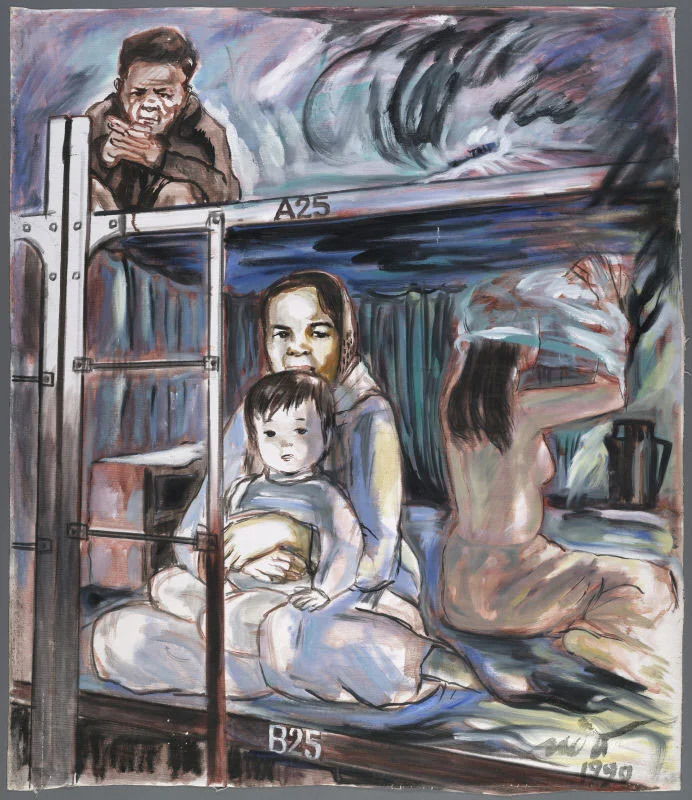

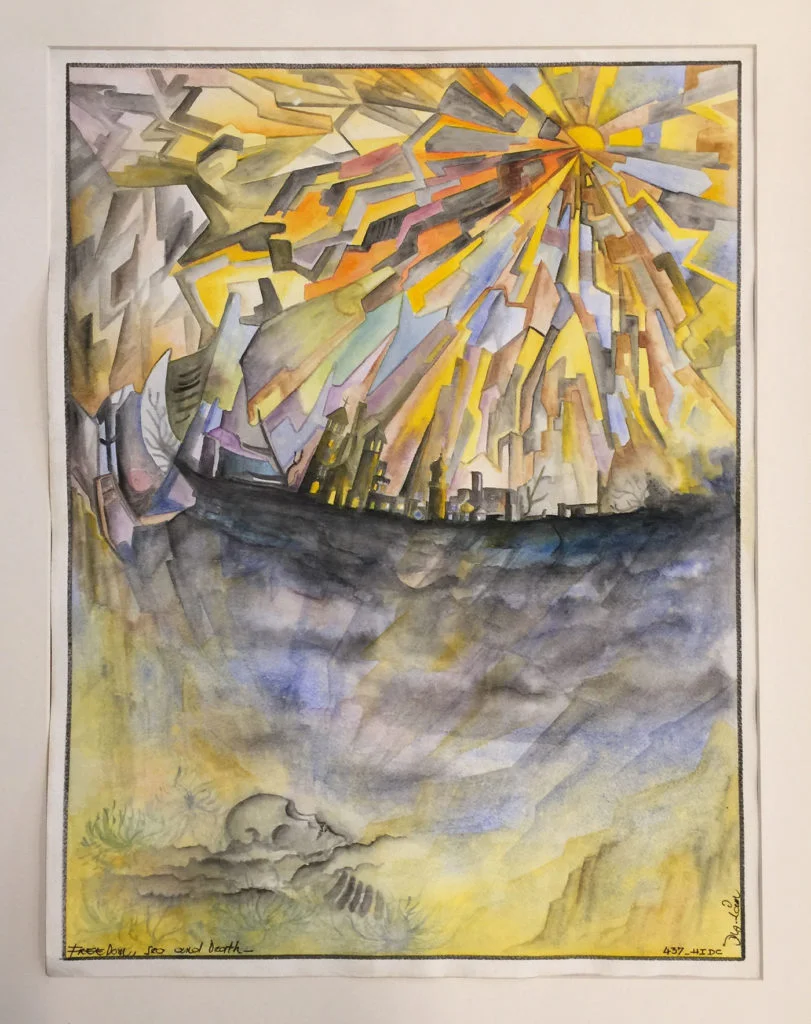

八、九十年代,本地藝術家梁以瑚和基督徒藝術家團契「園泉」曾發起「越營藝穗計劃」,帶同紙筆進入本地難民營,成為營內孩子們的視藝老師,其後與營裏成人一同創作。越營藝穗保留計劃中八百件作品,盛載越南難民對越南、難民營、未來的思考與心事。(圖片由受訪者提供)

越南難民的故事難說,或許難在他們所背負的創傷實在太多。在這次採訪過程中,記者除前文兩名受訪者外,亦曾聯絡不少前越南難民,惟他們不願重提當年經歷。即使部分人願意淺談,但也認為自己的故事不能反映越南船民社羣的經歷,亦有人擔心單單只是重提往事亦會影響在港越南人。這些不被記錄的人生至今仍在香港,或在地球某處,各自努力生存。

屯門望后石難民營內,兩名小孩越南面對鏡頭神態自若。(圖片:《明報》資料室)

一同建構時代的人

隨九七移民潮移居加拿大的港人黃雋慧曾撰寫《不漏洞拉:越南船民的故事》,書中記錄她移加後遇上的越南難民,其中一位便是兒時住在啟德難民營三年,後獲加拿大收容的北越女孩阿青。

香港是構成阿青童年的重要部分。阿青九歲時,與父母和兩名哥哥抵港後被送進啟德開放營。家人外出工作,獨自留在營裏的女孩,學會燒開水煮飯。即使四十年過去,阿青仍然記得港人的善良,平日獨自外出買菜,街市檔主從不欺負她這名九歲小孩。在女孩眼中,在香港的三年遠較在越南的九年印象深刻。即使後來移居加拿大,阿青特地帶上難民營香港老師為她縫製的小被子。

越南船民之於黃雋慧,不是一個數字,而是一個個有血有肉的生命。「你看到大時代如何主宰這些人的命運,但這些Collective卻也締造一個時代。」然而,她在資料搜集期間,發現研究越南船民的歷史資料很少。書中刊出的部分資料是由受訪者直接提供,包括受訪者明叔借給她的舊報紙收藏,「實在是很多很raw的東西拼湊而成。」最後她前後用了四年時間,才找到七個願意信任她的越南船民家庭受訪,她視一切為緣份。

今年是越戰結束五十年,媒體重溯越南船民的故事,包括她這本著作。對此她看得平淡,「現在世界變得很快,可能越南船民議題很快又被蓋住,被忘記了。還有這些人也寧願過新生活,寧願自己很努力地去搵食。」身為九七移民的香港人,黃雋慧了解船民的初衷,也不過是為了解生活在加拿大的不同族羣。她認為既然在加拿大落地生根,不應只困在華人圈子,而是要去了解一同生活在這的人。他們可能是移民,也可以是歷劫而來的難民。

黃雋慧認為,了解越南船民議題重要在於,讓我們看見大局,更宏觀去理解世界,不會太快下定論。「原來世途可以這麼艱險,原來他可以走一條那麼曲折的路。我們可能因而不會太快地jump to judgment。」她說。

二千年,屯門望后石難民營關閉前夕,營內一名越南男孩在夕陽餘暉下玩耍。(法新社圖片)