裕民坊位處觀塘市中心心臟,是觀塘街坊生活與交通樞紐。這裏曾孕育出繁華的鐵皮屋草根市集—人稱「棚仔」的物華街及協和街臨時小販市場。這批棚仔小販因觀塘重建一遷再遷,曾被安置於同仁街臨時小販市集七年,至四年前再搬到重建落成後的「YM²裕民坊」商場地庫。

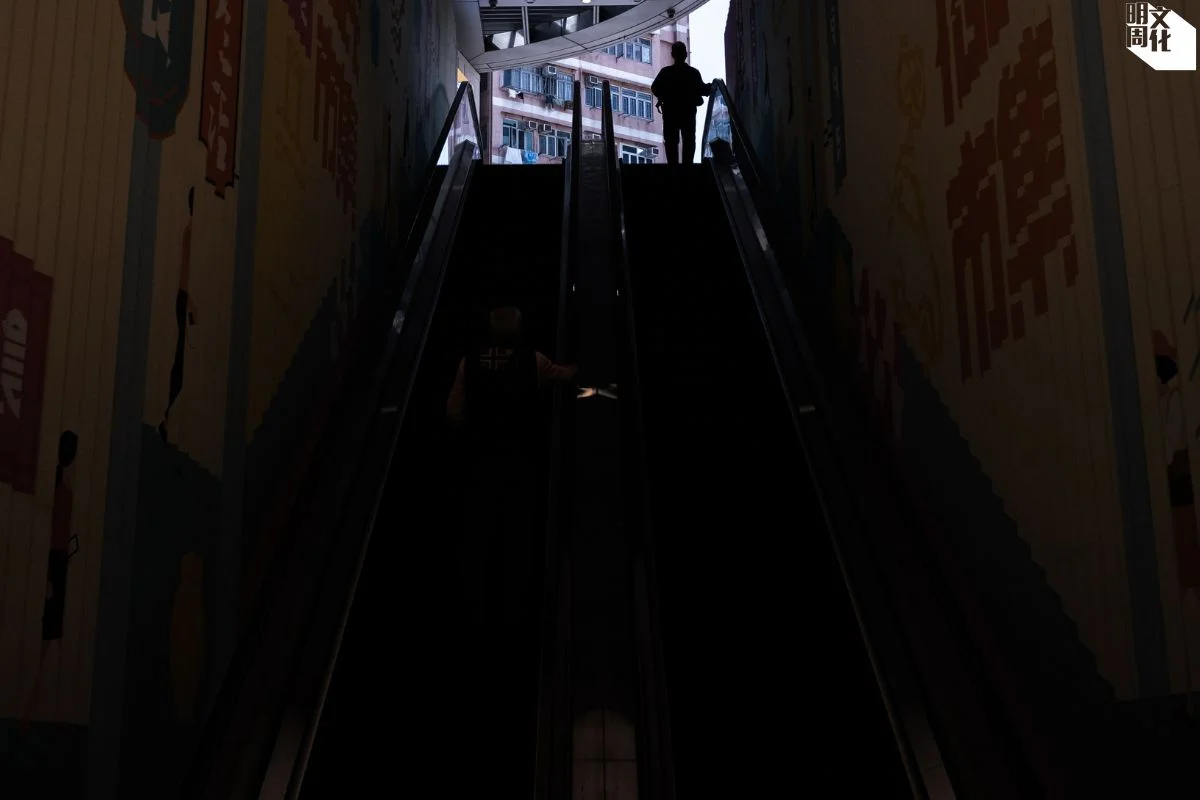

然而與裕民坊地面人潮川流不息相比,位處地牢的裕民坊市集門可羅雀。一條長電梯如劃開兩個錯開的世界。老檔主經常自嘲,如被葬於地底,不見天日。老檔主黃生(化名)邊剝開花生殼邊說:「幾日都發唔到市,發市也只得二、三十蚊。」鄰店國華士多檔主女兒陳小姐笑着接話:「人人都說這裏是老人院來,人人下來也只是傾閒偈,過日晨。好過在家裏坐呀!是不是啊媽媽?哈哈!」一個平靜無風的市場,卻意外地成為老檔主們共聚每天日常,互相扶持照顧的社區空間。

不過,這個社區空間的另一面,是經歷重建之後,一個無法複製昔日繁華的小販市集。

二○一三年清拆前的觀塘市中心仁信里(《明周》資料圖片)

⚡ 文章目錄

檔主兼做接待員訪客多為「廁客」

這個「地底老人院」由六條小巷間開,格局近似食環署乾貨市場設計。每條小巷取用重建前的觀塘地標作名字,藉此讓遊人聯想起觀塘舊記憶。例如接連商場出口的「寶聲街」便取名自當年寶聲戲院。

商販標叔的檔口鄰近「寶聲街」出口,主力售賣傳統睡衣、男裝內衣褲與毛巾。因其地理位置,他像市集的接待員,常提醒訪客市集裏頭有更多店舖。「這裏甚麼也不多,最多就是『廁客』。」標叔說。「廁客」是裕民市集商戶對借廁所市民的統稱。他指,裕民坊廁所常停水與維修,不時有市民跑到地庫借廁所,而這些「廁客」卻甚少帶來生意。

標叔在市集內售賣傳統睡衣、男裝內衣褲與毛巾。

按記者農曆年前一周的觀察,平日每小時進入市集的客人不多於二十人,當中包括檔主與直奔廁所的「廁客」。他嘆目前生意比起重建前大減九成,可以數天也做不成一宗生意,「依家葬咗我哋喺地底咁。」這班草根檔販,在重建之中掙扎求存的故事亦一併被埋葬。

隨重建一遷再遷

標叔過往在物華街售賣校服,見證過棚仔貨如輪轉的盛況,那時他常忙得一天只吃一頓早餐。

直至市區重建局(市建局)於二○○七年正式啟動觀塘重建計劃,連同標叔在內的逾百名小販的生命,自此受計劃牽連影響足足二十年(按:市建局於二○○五年展開首次諮詢)。二○一三年,市建局陸續收回物華街與協和街小販市場,最終在受影響小販與局方爭取下,小販翌年始被安置往同仁街臨時小販市集。其時已有檔販指,同仁市集設計如鳥籠,人流與生意額大減。七年後,「裕民坊」商場落成,約一百一十檔小販在疫情陰霾下遷至地底開業,迄今四年。

裕民市集人流稀疏,最冷清一天僅得六十一檔營業。

據記者現場觀察所見,裕民市集人流稀疏,市集雖有一百一十檔小販回遷營業,但平日最冷清的一天僅得六十一檔營業。「銀都街」整條小巷全為空檔,左右兩排最少有二十二個空置舖位。

由旺轉靜的成因之一,標叔認為物華街小販的優勢是方便、價廉物美,一旦離開街坊肉眼可見的範圍,吸引力自然大減。

標叔不時會替鄰檔拆線頭。

幫鄰檔「拆褲頭」、開鐵閘的互助日常

記者再訪市集的一個中午,標叔改坐在鄰店改衣舖旁,義務替鄰檔「拆褲頭」。他熟練地剪開牛仔褲腳線頭,笑言:「唔係有咩做啊?咪打吓雜。」儘管他這天同樣還沒發市。

這種檔主間的互相扶持保留昔日棚仔舊街坊的友誼,常為冷清的裕民市集增添一重溫度。這又見於「照顧者」陳志勇身上。陳志勇人稱「四哥」,觀塘小販年資五十年。現時四哥的檔口在市集「廁客」必經之路旁賣童裝。

四哥是標叔相識時間最長的檔戶之一。四哥出來做小販多久,標叔便認識了他多久。置於市集之中,即使檔主之間有不同的社交圈子,但也是同歷重建聚散離合半世紀的街坊。

當年街坊組成仁信里關注組關注重建發展,格仔恤衫者為四哥。(《明周》資料圖片)

就如今天與四哥相鄰的內衣檔「裕民市集47號」,也曾共同在風浪中進退。市建局於二○一四年收回協和街及物華街地皮,約一百二十五檔小販可選擇方案:即時交吉,領取九萬六元賠償;最終限期前交吉,賠償減至六萬四。若選擇「無縫交接」者不獲賠償。

其時,四哥太太隔籬內衣檔檔主「肥妹」李淑賢不願在「同仁市集」落成前搬出,一文不收,獨自留守到最後。「被收檔」的四哥與太太樂得清閒,隨後半年,每天早早到場守護肥妹,以免她獨自面對清場。

「重建其實係好多人嘅夢想,嗰時我以為發達啦今次,有人重建裝修你屋企喎。但依家呢種係毀滅式重建。」四哥說。

四哥專售童裝內衣,最平一件不過二十五元。

現在四哥每日回來市集的任務,是替場內老店主拉開檔口鐵閘。今年六十六歲的他把關係親近的老檔主們,喚作「阿爸」、「阿媽」,開市替他們開檔,收市替他們關閘。「現在你會有一個責任在這裏,就是幫隔籬左右或老街坊他們開閘、關閘。」

不過,這個「乖仔」年輕時其實是個烈佬。八十年代,港英政府曾以阻街為由禁止小販非法擺賣。四哥與觀塘無牌流動小販聯手與當局抗爭,甚至曾在手推車上放滿石頭,任由小販管理隊抬走,最終成功爭取五十檔小販可於觀塘仁愛圍輪流開檔。四哥就在這風風雨雨中養活太太與兩名兒子。

十二年後,四哥在昔日物華街與仁愛圍的地底重新營業。

觀塘開業五十載檔主做紮鐵補貼生意

縱然一切轟烈消退,裕民坊小販興旺不再,四哥仍然堅守自己的檔口。「如果我有機會在這裏勉強賺到二千元,我都不會在外面賺二萬元。」耗在同仁市集的七年,四哥曾往地盤紮鐵做兼職,靠勞力賺取逾二千五元的日薪。紮鐵賺夠了,他便回來看守檔口,以積蓄倒貼檔口,如此經營一盤「蝕住做」的生意。

若營商本質是謀利,那一盤貼錢經營的「生意」到底是為了甚麼?

四哥認為,那是對觀塘的情意結。他說,如果可以,他想做到做不到為止。「我在街邊超過五十年,從在街邊當流動小販,到我太太現在有個位。你會感覺就是觀塘街坊幫我養大了我兩個兒子,你對這個地方是捨不得的。我不可能再在第二個地方,再找回這幾十年,因為我沒有百多歲。」

四哥帶記者去看經營雜貨小店的其中一位「媽媽」。對角的泳衣店老闆娘遠遠看到四哥,便笑稱:「又來找阿媽啊?」怎料來到雜貨舖門口前卻不見婆婆檔主的蹤影。兩人頓時緊張起來,原來婆婆有點腦退化初期跡象。老闆娘說,婆婆曾走失一次,平日也常因記性不佳而責罵她偷走自己的椅子。直至婆婆施施然從廁所沿小巷走回攤檔,眾人才笑着鬆了一口氣。

不少高齡老檔主隨重建一搬再搬,檔主黃婆婆現年更已屆九十歲。

「地下老人院」圍爐成日常

在交錯的小巷間,常見一張張小摺枱,依稀保存棚仔舊有的社交網絡。其中一張有三數名老店主聚在一起聊天,另一張是年邁女檔主們圍起來吃星洲炒米。而七旬檔主黃生(化名)那一枱則被他稱為「膽固醇枱」,擺放花生和帶殼合桃等零食。

「如果我不下來看舖的話,在家仲傻更更。」黃生在旁啃着花生道。黃生自三十五歲起在棚仔擺賣,全盛時期在歲晚前的一個月能賺十個月的錢。即使市況大不如前,但他認為,在市集至少能與比他年輕的人聊天,比去老人中心更有意思。

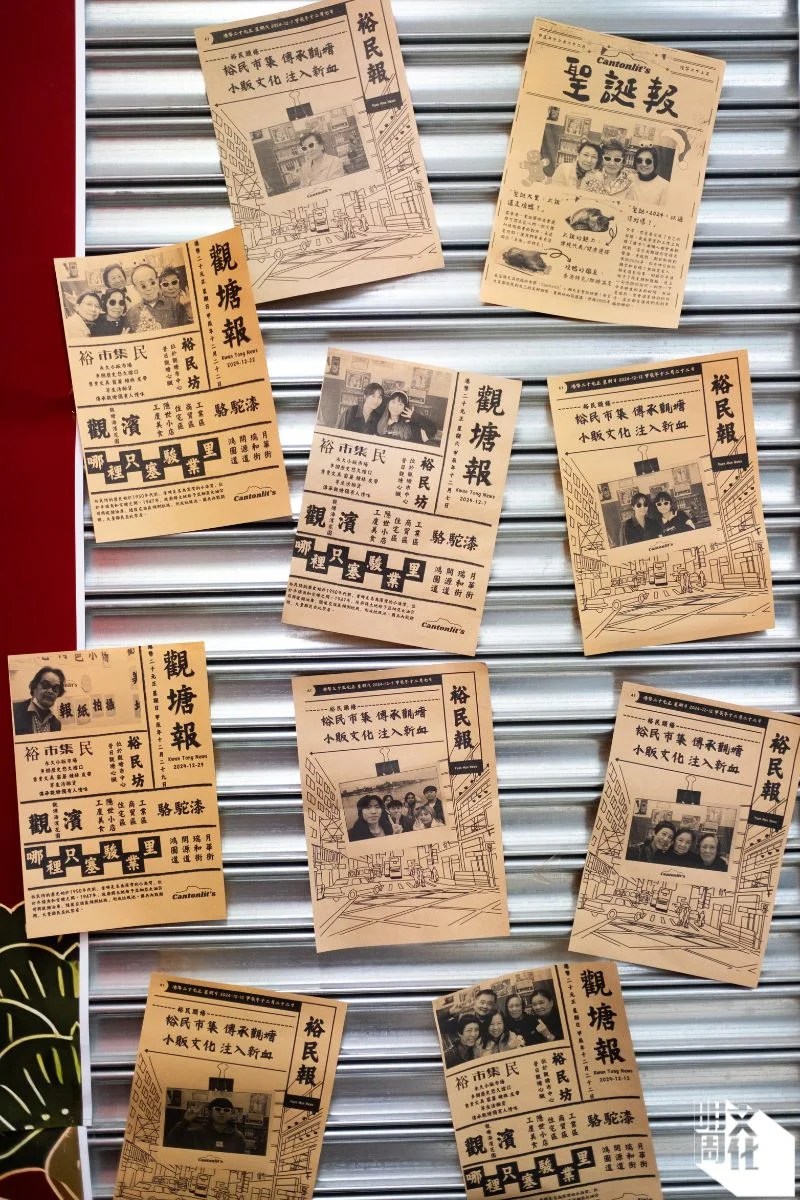

大學生在市集出售即影即有的自製小報,有老店主一起拍照留影。

聽見我們對話後,摺枱旁的陳小姐說,「你會見到這個場大多數起碼六十歲以上,這堆人在家也是百無聊賴。」陳小姐現時是家庭主婦,逢周一至五也會攜同保溫壺,到裕民市集陪媽媽看舖。旁人看起來,她就像老人院的看護,常伴一眾老街坊打發時間。「這裏個個都不喜歡去老人院的,他們寧願下來傾閒偈。哈哈!」

市集內不少檔主年屆高齡,但仍每天身體力行開檔。

在另一個轉角位三個婆婆自成一個墟,談笑風生:「戴三個口罩,唔好病啊!」、「除個胸圍出嚟戴住先!哈哈!」……八十一歲的檔主陳太是其中一員。她說,雖然每天也會來開檔,聊聊天,「講吓鹹濕嘢,笑餐死。之前講何伯,依家都唔講啦」。陳太兒子也常跟朋友說,媽媽平日常去「老人院」,她模仿其語氣道:「檔口咪老人院,無生意,成班阿婆在那裏日日傾偈。」即使現時生意慘淡,陳太仍不捨得放棄養活一家、擁有四十年歷史的小販牌,仍希望繼續做下去。

八旬檔主陳太依在鐵閘看手機,打發時間

每年兩萬補貼明天屆滿料更多檔主結業

為鼓勵受重建影響小販,食環署重置小販時設五年特惠安排,這批一遷再遷的小販牌照持牌人,入伙起計五年內如在市集經營完整一年,除可豁免小販牌照每年費用外,另可獲發放「新店經營津貼」每年約兩萬元,平均每日津貼約五十六元。

因為津貼發放安排,市集一道常見風景,是不時有保安、商場職員到場「點名」,數算實際開店戶數。黃生預視,明年發放最後一期津貼後,將有更多檔主選擇結業。他指,民生小店向來是感受市道寒暑的前線,但疫情後街坊習慣網購,加上通關、市民北上消費,大大打擊這個置身地牢的市集,生意更加難做。

裕民市集的招牌被樹蔭與圍牆遮檔,路人不易看見。

重建區流標拆牆日子遙遙無期

營商環境轉差,或跟一面阻擋裕民市集的高牆有關。市集設置於地下B1層,原訂唯一座落街道的康寧道出入口(現露天廣場出入口),被仍未發展的第四及第五發展區地面阻擋視野,如一道高牆。現時路人無法從觀塘道望向裕民市集,需要走到玻璃欄杆俯瞰,才看到近四米下的市集正門。除此之外,這個出入口不設電梯,市民需走六條共五十七級樓梯方可從觀塘道進入地牢。

惟相關地皮發展一直流標,拆牆日遙遙無期。地皮目前轉為擺放熊貓裝置,以推動「熊貓經濟」。

保安員在場點算開店檔口。

舊街坊嘆重建把旺市弄淡

有昔日觀塘街坊趁周末特意帶親人到場緬懷舊觀塘記憶。然而市集卻令這羣老街坊大失所望。一月二十五日(年廿六),觀塘街坊劉生帶同已遷出觀塘的妹妹劉小姐到場參觀。劉小姐直指,自己於當天才知道棚仔被搬往地庫,「我唔知挖咗個洞俾佢。」

昔日劉家不時在棚仔一帶購買生活必需品,對市集的冷寂他非常感慨:「現在都沒有人流,竟然把一個旺市搞成這樣(冷清),就算上面的裕民坊現在也很差。」

對於市集之死,黃生認為與重建瓦解原有社區有關。「搬走幾千人,再換幾千人入來喎!」黃生還記得當第一、二、三區工程開展之際,立馬沒了八成生意。「點解以前好生意?那時幾千戶,又近街市,那些全部供完層唐樓。所以洗錢也疏爽一點,現在這些新樓就最難做的,供樓已經供到他索氣啦!更何況現在的經濟環境。」新樓是指市集上蓋的樓盤「凱匯」,最平低層單位開售呎價達一萬九千九百七十港元。

重建之初,規劃師杜立基指出,舊區的經濟活動往往帶有非正規成份,草根階層從中賴以維生,而市區重建以房地產手段,將之完全市場化,定不能完全對應其中社會民生問題。今天,即使老檔主重獲檔口入舖經營,但仍要面對原定顧客羣流失的問題。即使有心改變經營模式,已屆垂暮之年的老店主亦顯得有心無力。舊情懷與熟客其實是現時老檔主的希望。黃生坦言,「嘩,如果舊客都冇真係仆X了」。現在,他生意主要來源就是熟客與他們下一代,以及移民海外的舊客。「他再回來香港,又想看看觀塘變成怎樣。那些人都會回來光顧一下。」而他的舊客遍及加拿大、澳洲、比利時等地,且一買可消費逾千元,是檔口的主要收入。

Good Lab 好單位與食環合作進駐裕民市集銀都街空檔,辦「共好市集」。展板左邊為觀塘市中心重建前的圖片。

社企辦共好市集盼引新人流

面對種種硬件局限,去年底社創顧問機構GoodLab好單位與食環合作,讓年輕檔主與社福機構進駐裕民市集銀都街空檔試業。現時每個周末,年輕檔主也會開檔,種類包括二手衫、二手電腦以及其他社區營造的小店。

共好市集開業前,年輕檔主曾向老檔主們取經。四哥當時曾擔心年輕人浪費時間,但眼見他們開檔遇上困難,四哥也曾出手協助他們開閘,讓他們自行體驗。

大學生阿Ken是檔主之一,他和大學同學在市集售賣一份自製的「觀塘報」。Ken說,就如巴黎鐵塔下有為遊客拍照的攝影師,他們也嘗試在裕民市集為遊人拍攝相片,再即場印上畫舊觀塘街景的「報紙」上,以供收藏。結果除年輕人外,也有老檔主一起試玩,然後把成品貼在檔口內。

大學生阿Ken(左)與大學同學在市集售賣一份自製的「觀塘報」。

這種新點子若放在其他地標景點,阿Ken承認收益定必更多。但身為觀塘街坊的阿Ken卻是抱有「救市」的期盼來到裕民市集。阿Ken小時候曾隨家人到棚仔購物,中學時常光顧海記文具,他一直留意舊棚仔重置至裕民市集後的情況。市集開市後,他亦曾到此改褲。當他知道共好市集招募檔主,他便拉同學來到這個「死場」,「想看看會不會有方法可以想到新東西幫忙帶旺這個場。」

同學Yvonne則是被Ken拖下水的隊員,目前在大學也修讀社會創新的科目。她指入場之初已知道市集冷清,但她想試試到底有沒有營銷手法吸引市民。因此自入場後,她在不同社交平台推廣市集,每次開舖也會更新IGstory以吸引年輕人到場,盼能向不認識市集人士推廣裕民市集。

Yvonne檔口有一張觀塘地圖,並標上昔日地標。

然而,標叔較為悲觀,他高興年輕人有心救活市集。他指出因為過往市建局亦曾在市集辦busking(街頭表演)、活動,吸引人流。惟他認為吸引而來的年輕人,對傳統乾貨市場所售的民生商品不感興趣,成效未彰。對於未來,他認為隨香港經濟大環境轉差,市場將繼續被陰乾,隨着最後一筆津貼發放,更多老檔主或會離場。「未來?無㗎,呢度邊有未來?」

四哥對未來同樣悲觀,「灰就一定」。但他同時又帶點糾結,因為市集是教他拒絕隨細仔移民的原因之一。「嗰時阿仔去英國問我點解唔走?呢個地方都對我有少少影響。我咪搬藉口出來,話老竇有好多顧慮。我仲未想離開呢個咁熟悉的地方。」

一名市民從地面入口市集進入市集