⚡ 文章目錄

熊野古道

在日本,相信人死後,靈魂走向大自然深山處,當中的熊野地區的紀伊山地,更因為是神靈降臨、埋葬之地,被冠為「黃泉之國」的聖域。千年以來,由皇族至平民都前來參拜熊野神社,無懼路途險峻,花上三、四十天時間,為尋求內省、淨化、啟示、祈福等。

現在這些路徑起名為「熊野古道」,有明確的步道指示,二〇〇四年更被聯合國教科文組織(UNESCO)指定為世界遺產,跟歐洲的「聖雅各之路」,是世上唯二認可的朝聖路徑;其主要路線在和歌山縣內,由於路徑蜿蜒,亦有部分於奈良縣及三重縣內。

《那智參詣曼荼羅》是公元十七世紀江戶時代的紙本圖,原由僧侶所繪,記述朝聖過程與靈驗故事,藉以鼓勵信徒前往朝聖及奉獻物資。然而現世的人看,卻可了解當時的神話民俗故事,從虛與實的元素中,認識日本古時的宗教思想與習俗。

要說日本的宗教故事,元祖的日本人跟全球的古人一樣,信仰均來自對大自然現象的敬畏,為順利狩獵、捕魚等,用盡想像到的方式,如咒術、祭祀、祈願等,為求避開自然災難。成功避災的事例,漸漸發展成自然崇拜,再加添人性化的神明,演化出一個個神話故事,口耳相傳下,更成真假難分的歷史故事。直至奈良時代(即公元八世紀)起,日本天皇下令編撰成書,終於有系統地寫成《古事記》及《日本書紀》。

天皇就是神

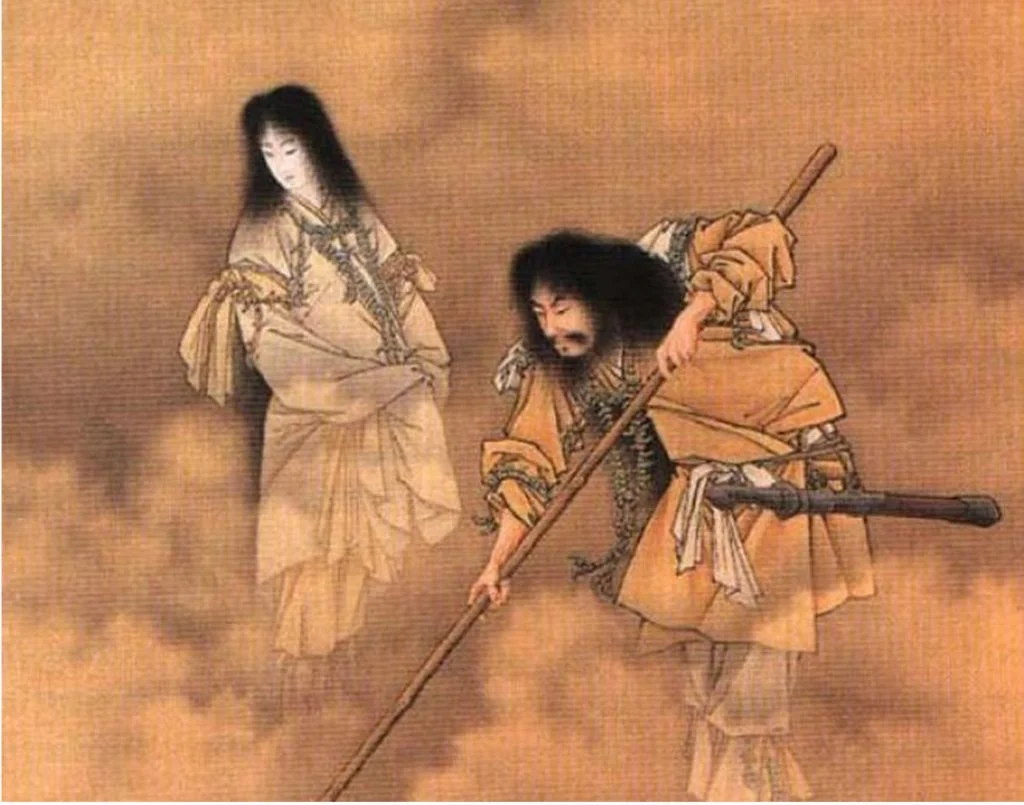

日本神話由渾沌的空間開始:清澈的部分上升成「天」、混濁的則凝結成「地」,神明在此出現。眾神之中,伊邪那岐神(男神)及伊邪那美神(女神)結為夫婦,伊邪那美神「誕下」八個大島及無數的海島,就是今天的日本,接着還誕下石、河、海、山、樹、風、日及月神。就在這骨節眼,神話回應了最元始的自然宗教,給諸神背景一個解說。

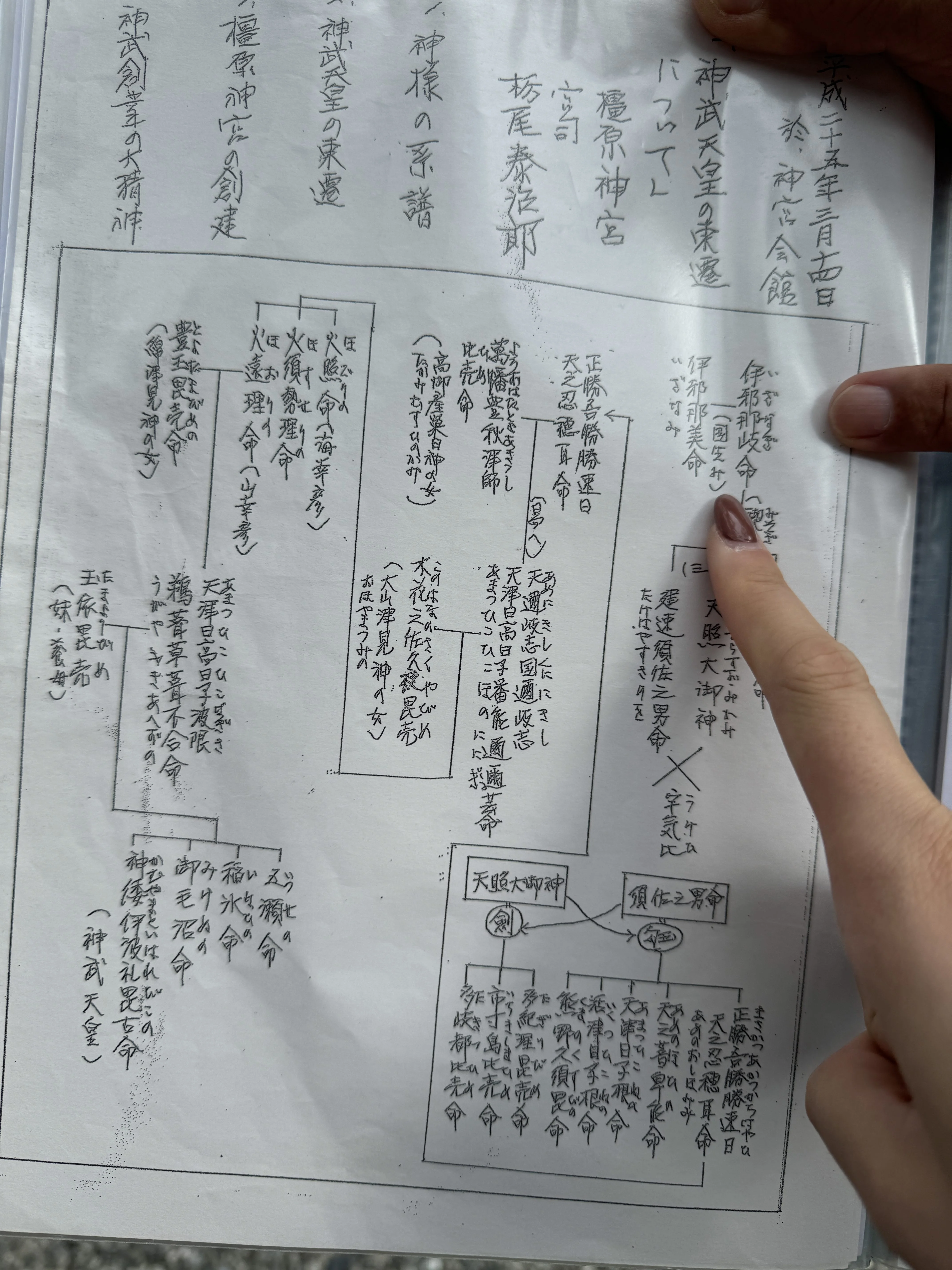

諸神繼續繁衍後代,其家譜中出現了重要人物─神武天皇。他為統領日本而從神話之鄉(即現在的宮崎縣)出發東征,跟各種惡勢力開戰,最終花了六年完成大業,被尊為日本開國之祖。他的建國過程,由古老傳說跟歷史事實交織而成,半真半虛,而其登基的二月十一日,至今日仍然是日本的「建國紀念日」,相信源於「日本天皇是神人」的背景。

《古事記》中的神武天皇佔據了高潮迭起日本宗教史中卷部分,而合共三十卷的《日本書紀》中,神武天皇的故事只是至卷三,以後的都是有關日本天皇族系故事。自古以來,天皇就是神以人的形態存在於凡世中,還有自然界的神明,古時日本人亦奉祀武士、先人等,直至佛教傳入後,這些揉合了自然的崇拜及民間的信仰,才正名為「神道教」。而到二次世界大戰,日本戰敗,昭和天皇終否定天皇神聖地位,承認自己與平民百姓一樣也是人類,但「神道教」早就滲入日本的血肉之中。

伊耶那岐神(男神)及伊耶那美神(女神)

神武天皇

神佛間的離離合合

在飛鳥時代(約公元六世紀),佛教由中國經韓國傳入,經文、佛像等深得當時的日本皇族喜歡,因此飛鳥時代的聖德太子、奈良時代的聖武天皇等,都積極宣傳佛學、建立佛寺,更出現了日本獨有的信仰系統「神佛習合」,即神明是佛、菩薩的化身。平安時代的公元806年,佛教僧侶空海從中國唐朝回歸,在高野山開闢道場,修習、傳播密教。自那年代起,日本的佛教變得多元化。

在江戶時代(公元1603年至1868年),部分日本人因中國儒家思想,漸出現對佛學的質疑,慶應年代(公元1865年至1868年)更是受西方文明震撼。終於發生明治維新,決意將神道教定為國教,由千年歷史的「神佛習合」,改為「神佛分離」。佛教被打壓,寺院數減少、佛像被毀、僧人被迫還俗,更有佛寺把主要供奉的對象,換成大物主神。此時,神道教亦正式為「國教」。

然而多年來,佛學對出生、死亡等等的概念已種入日本人腦袋裏,在「神佛分離」的五年後,明治政府重新肯定佛教,「僧侶」非身份,而是如職業的存在,允許僧人吃肉飲酒、結婚產子、留有頭髮等。佛教在日本以另一面貌重生,一個跟世界其他國家的佛教截然不同的佛教。

神佛合一,所以神亦有佛教名字,如伊耶那美神,是千手觀音。

日本人信甚麼?

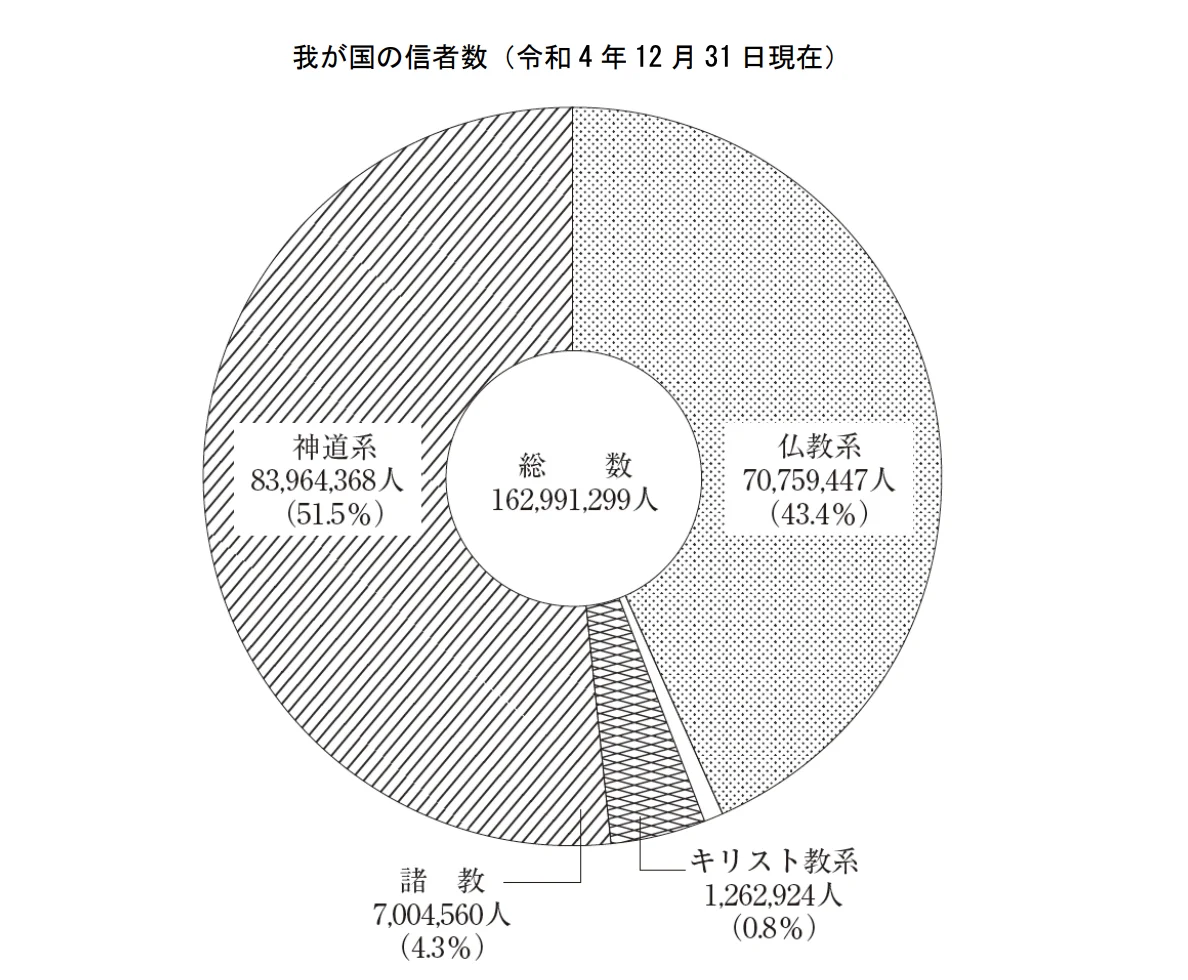

按日本文化廳的二○二三年宗教調查,日本神道教的信徒有51.4%,佛教信徒有43.4%,連同其他宗教信徒,總信徒人口超過1.6億,竟比實際的1.2億人為多。

說到底,日本「信徒」的定義都由組織自行決定,神道教及佛教均沒有明確的入教程序,一切由宗教組織自行申報。而有趣的是,日本廣播協會(NHK)於二○一八年的問卷調查中,竟又出現截然不同的結果─62%人回答為「無信仰之宗教」,佛教占31%,神道及基督教則僅佔3%與1%。兩個充滿矛盾的調查結果,以為為難了日本人,但他們毫不費神、爽快回答:「日本宗教和平,大家自己自由選擇相信甚麼,除夕夜到佛寺感恩,元旦到神社祈福,結婚就到教堂行禮。」

所以,日本人買御守、坐禪等等,並不代表一種信仰,這是他們的「日本日常」。

「信徙」的定義都由組織自行決定,神道教及佛教均沒有明確的入教程序,一切由宗教組織自行申報,所以2023年的統計中,總信徙人口超過1.6億,比日本實際的1.2億人為多。