無論規劃多麼無孔不入,人們行走的欲望仍然形態千萬,難以馴服。欲望小徑折射出人與規劃的微妙角力,然而兩者之間並非完全對立。

三十年前,一班寶琳街坊跨越花圃,剪爛鐵絲網,行出一條更便捷的買菜捷徑。街坊用腳走出一條路,無聲說出需要,在區議員觀察和爭取下,非正式路徑合法化成正式通道。時至近年,康文署管理的深水埗公園,也有一條由欲望小徑轉化而成的正式石板路。

從兩條官方承認的欲望小徑,看居民的出行需要如何突破行政程序與管治阻力,由欲望變成現實?欲望小徑對城市規劃和管理又有哪些啟示?

⚡ 文章目錄

小徑被圍封 又長出新路

人踩出了路後,不總是如其所願通行,有時會被管理者封起;但很快,行人轉而破出另一條路,兩者於是上演日復日的攻防戰。

就如將軍澳海濱南橋的一條泥路。這道橋於二○二四年二月啟用,不久後,毗鄰花圃便開出一條泥路捷徑,直抵上橋入口。不過,記者近日再訪時,人行出來的路已被重新種上灌木,兩端還架設了欄杆圍封。

記者向康文署查詢圍封原因,署方回覆表示,市民穿越離地高過兩級樓梯的高身花圃,上落構成危險,遂安排補種灌木及於適當位置設置臨時圍欄,以保障公眾安全。不過,儘管官方封閉泥徑,欄外兩米處,又再出現新的「欲望小徑」。

有時,行人需要與官方考量之間充滿角力,但兩者其實並非完全對立。早在三十年前,寶琳的寶翠公園,就有一條由欲望小徑建成的正式通道。

海濱南橋上橋入口附近的花圃曾被踩出一條泥路捷徑,現已被康文署圍封。

踩花圃、剪鐵絲網 街坊行出買菜捷徑

「嗰度原本冇路,都係人行出來的。」穿過寶翠公園一條石磚小徑,街坊Derek漫不經心地說。這條通道每天人來人往,是慧安園、富麗花園一帶居民前往寶林邨街市買菜的捷徑。然而Derek說,三十年前,這條路仍然是一片花圃。

很多街坊穿過寶翠公園到寶林邨街市買菜,但三十年前這裏還是一片花圃。

時間回溯至一九九四年,當時將軍澳新市鎮剛剛起步,慧安園作為寶琳首個私人屋苑甫落成,臨近的富麗花園於同年入伙,Derek是第一批入住慧安園的居民。然而,兩個私人屋苑的配套設施遠遠跟不上住宅發展速度,這六座住宅樓下既無街市,也沒有大型超市,居民想要買菜,最近的是相隔一個寶翠公園的寶林邨街市。

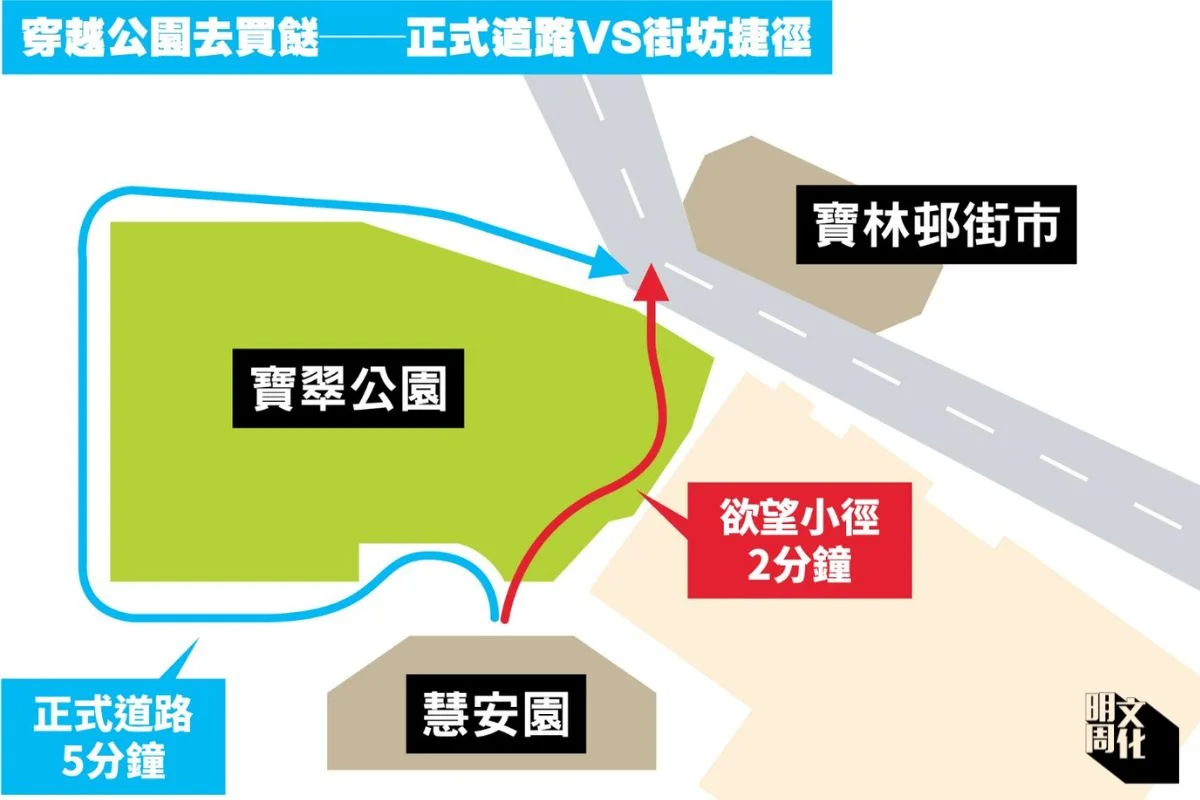

Derek回憶,當年慧安園與寶林邨街市並沒有直達通道,居民需要繞行公園外圍的正式道路,用時五分鐘,比如今多一倍時間。於是,有街坊開始「用腳投票」,踏過花圃,翻越鐵絲網,行出一條最短路線,這便是最初的「欲望小徑」。捷徑逐漸為街坊熟知,行的人愈來愈多,甚至有人乾脆剪開鐵絲網。

「公園曾經封過鐵絲網,種回些花草。不過剪完又封,封完又剪,條路很快又開返。」Derek說起當年的鐵絲網拉鋸戰,足足持續兩、三年。

對規則執著 仍能理解街坊緊迫需要

角力持續數年,怎麼演變成如今的正式通道?記者輾轉找到當年爭取將這條欲望小徑正式化的關鍵人物——前西貢區議員周賢明。他自一九九一年起當選西貢區議員,連續當選八次,成為連續在任時間最長的西貢區區議員。

「好得意嘅嗰時,所謂我哋都係開荒牛,其實大家都明白街坊有這樣的需要。(踩爛花圃之後)政府部門又冇話報警,冇話刑事毀壞。」一身西裝筆挺、皮鞋擦得光亮的周賢明,笑着回憶。

他也是九四年入伙慧安園的第一批居民,時隔三十年,仍對這條居民自發踩出來的捷徑印象深刻。他記得當時街坊踩過花槽,漸漸形成一條泥路,有人還自發撿來木板、紙皮鋪在上面,讓花槽變得好行些。這條捷徑不僅方便慧安園街坊買菜,也方便小朋友到寶林邨的小童群益會青少年中心看書。

有趣的是,周賢明當年事務繁忙,其實他本人很少去買菜,也沒有走過那條花槽泥路。「其實我開頭對這條路都不是那麼緊張的,甚至覺得你行多兩步啦,你做乜整爛人啲嘢,踩爛人啲花?我自己都覺得呢種行為唔係好適合。」周賢明笑說,自己對規則程序有些「潔癖」,當年不踩花圃,到現在連粗口也未講過一句,「我都是很守規矩的人。」

不過,他時常在慧安園出入,漸漸觀察到其他街坊的需要:年輕人輕鬆走五分鐘的步程,對上年紀的老人家來說,可能再用多一倍時間;而每天到街市買菜的婦女,提着大包小包已經吃力,到了盛夏更是行到滿頭大汗。「衣食住行是生活最基本的東西,買餸那條路對街坊來說是好緊迫、好實際嘅需要。」周賢明說。

突破繁瑣行政程序 協同社區不同持份者

周賢明不是慧安園所在選區的區議員,他最初只是以普通居民身份向政府部門反映意見,「其實你再整,啲人都係會踩條路出來,咁不如興建正式設施。」

周賢明說,當時寶翠公園由區域市政總署管理,加建通道看似事小,但原來在政府內部要經過繁瑣程序,爭取過程本身也是一條「人行出來的路」。「我想可能當時大家都係將軍澳嘅開荒牛,他們慢慢都體諒到街坊的需要,覺得如果有地區支持,都可以考慮變成正式通道。」周賢明說。

區域市政總署願意酌情處理,但沒想到,周賢明反而在區議會內部遇到阻力。當時最大的反對聲音來自寶林邨選區的區議員,「佢覺得開通通道之後,會令更多人去寶林邨街市,造成擠逼,街市管理也更加困難。」不過周賢明認為,加建通道其實是「三贏」——慧安園居民過去買菜更加方便,也不會再踩爛公園的公共設施;對於寶林邨居民來說,街市顧客增加後可能會促進競爭,令市場菜品更加新鮮便宜。由於雙方角度不同,誰也無法說服對方,最後只有在區議會內部投票,同意加建通道的票數較多。

「你要知道,(社區)是有dynamic,唔係一成不變。其實有社區就有人,有人點會咁死板?同埋代代人的觀念都有些唔同。你唔係淨係做自己嘢,跟自己規劃。」對周賢明來說,不同背景、年齡、階層的持份者都生活在同一社區中,看見彼此,由上而下的持續溝通,正是社區的活力所在。

多輪修正才能成就好設計

爭取興建寶翠公園小徑過程不易,期間充滿多方角力,但香港園境師學會副會長陳彥璘博士卻認為,這種拉鋸原本可以避免。他形容,當局把寶翠公園通道的鐵絲網拆走,態度似是「皇恩大赦」,「但這些地方根本從一開始就是公共空間,公園就是給人用的,大家一起去參與城市的規劃和建設。如果大家都願意研究一下,是不需要這麼多角力的。」

他續指,其實用家出行的方向與路線,本應是設計公園首要考慮的問題。「設計公園最簡單的方法,首先就是考慮周邊有甚麼建築物,推測人們的出行動線(circulation),從而規劃出公園的主要道路。剩餘空間再作園景、休憩空間設計。而欲望小徑的出現,就是設計師下筆時畫了一條路,和後來人們想走的路,出現了少少不同。」陳彥璘說。

香港園境師學會副會長陳彥璘博士

他說,政府公園的用家相當多元,園境設計師已根據最闊的用家光譜進行設計,考慮包括成人、兒童、健全和身障人士等不同行為習慣及需要等等。但現實上,設計意圖和用家實際行為始終會存在分別,好的設計一般要經過多輪修正,才能貼合用家需要。「其實設計不用一次做完,因為第一輪有些東西還沒有考慮得很周詳,是很正常的,之後可以再做第二輪設計改善。」陳彥璘說。

欲望小徑正式化

除了寶翠公園小徑,深水埗公園也有一條官方承認的欲望小徑,記者邀請陳彥璘到深水埗公園實地觀察。

在公園中央的花圃,一條石板路打斜穿過花圃,道路首尾兩段的石壆都用了黃色顏料特別標記出來。中午時分,不時有人踏過石板路,更快穿過深水埗公園,來往深水埗與南昌。

康文署將花圃泥路改建為石板路,並在兩端以黃色顏料標示梯級。

記者詢問坐在花圃附近涼亭休息的街坊,這條欲望小徑最初是怎麼形成的。「近少少嘛,有路當然行啦。」一位阿伯回答說。話未說完,另一位阿伯就插嘴道:「你去到哪裏,中國人的地方,肯定是走直路啦。」他指着花圃旁邊的正式道路說,「這些彎來彎去的,甚麼藝術啊,園藝那些東西,我們都不太懂。」

陳彥璘說,可看得出這條路徑是後來加建的,是欲望小徑正式化的例子。「如果原本設計就是這樣,石板路首尾兩端的石壆肯定會開個洞,讓人走進去,花圃的邊緣也會順應小路而有個弧線設計,而不是突兀的直角。」他說。

記者向康文署查詢為何加建石板路,署方回覆表示,二○二○年八月,署方接獲深水埗區議員及市民的建議,在花圃增建石板路便利通行。深水埗康文署職員曾到現場評估工程可行性,認為考慮到行人需求,以及新設計對原有景觀影響輕微,因此採納相關建議,委託園藝承辦商完成相關工程。

設計與管理的距離

不過,就在同一公園,在正式化的石板路徑外,亦有似是阻攔人們繼續踩踏出欲望小徑的不鏽鋼圍欄。

「欄杆是有一點敵意的標誌,目的就是不想人進入,而這款欄杆是很特別很重手的一款。」陳彥璘指着眼前的三道圍欄說。

他觀察到,深水埗公園其實算是「守衛森嚴」,在公園另一側,有更多不鏽鋼欄杆,足足一米高,它們將大樹和灌木閉環包圍,圍成一圈圈的園林景觀。

深水埗公園內架設許多一米高的不鏽鋼圍欄,被陳彥璘形容為「守衛森嚴」。

「這些欄杆肯定不會在設計圖則裏出現,而是管理方的手筆。為甚麼呢?因為對我們(園景設計師)來說,這些設計實在太醜。」陳彥璘笑說。在園景設計師的字典裏,不同高度的植物已經劃分出行人活動範圍,譬如草地較為平坦,意思是歡迎人走進去,而灌木有一定高度,是阻止行人進入的軟性提醒。

「從設計的角度來看,欲望小徑是用家貢獻資料,告訴我改良設計的方向,因為周圍的建築環境不停變化,人們的使用習慣也有轉變,比如以前覺得草地不讓踩,但現在大家喜歡在草坪野餐,設計要根據這些進行調整。」陳彥璘話鋒一轉,「但從管理的角度,就是不要難搞、不要出事、不要有危險,還有不要被人投訴。無論康文署管理政府公園,還是一般管理公司打理私人花園,管理方都會有這個傾向。」目前,政府公園一般由建築處主導設計,有時會外判給設計公司,建成之後交由康文署打理,設計方通常不會干涉後續的管理工作。

「管理和設計的角度好像有一點衝突,其實是沒有必要的。我反而會覺得,如果設計時考慮多些管理需要,後期的管理多從設計思維出發,兩方都比較好辦,公園也會更加好用。」陳彥璘說。

即使圍封也無法阻擋人們對上橋捷徑的需求,欄杆不遠處又長出新的「欲望小徑」。

環保人士憂干擾野生生態

傾聽使用者意見,將欲望小徑建成正式通道,體現了「使用者導向」的設計思維,美國俄亥俄州立大學、托雷多大學在設計校園草坪時,借鑒學生行出的欲望小徑,來確定正式道路位置。

在紐約中央公園,雖然公園設計師的原意是引導人們欣賞自然,但隨着時間推移,訪客走出數百條欲望小徑,公園管理處將最常用的欲望小徑建成正式路徑。

不過,將欲望小徑正式化也引發爭議,有美國環保人士曾批評,人們在紐約中央公園踩踏的足跡令公園景觀變得支離破碎,部分小徑切斷了野生動物活動通道,干擾當地物種繁衍。而那些在森林、自然生態保護區等地出現的欲望小徑,也被批評破壞生態。

「街道變革」發起人、英國倫敦運輸規劃師嚴卓衡認為,在脆弱的生態保護區,行人應盡量尊重自然。但回到香港市區的欲望小徑例子,性質有些不一樣。「環保團體倡議行山不留痕,是基於那裏本身就有條主要的山徑給人行。但剛才討論的香港市區欲望小徑,是沒有直接的路徑去滿足居民日常需求。我不覺得行人找最直接的路徑是有錯的,人係好醒的,會做最方便自己的事。」

陳彥璘認為,香港的市區公園毋須封閉欲望小徑。「公園是市區客廳,都是給人遊玩和散步的,管理不應該跟用家作對,人想咁樣行,咪由得佢囉。或者再特別些,既然每個人都想咁樣行,就整條正式的路。」

「如果你純粹想拍照,或者想看風景,你會期望那個草地是很完美的。但是公園草地不是這樣的,草地是給人用的。如果是這樣,漂亮的草地就不是綠油油一片,而是你會見到,有人在草地野餐、趴着看書,小朋友在草地上跑,圍圈玩遊戲。」陳彥璘說。

在公園裏,小朋友奔向攀爬網,走出屬於自己的「欲望小徑」。