「行方便自己的路,這個是天性,你應該在每個地方都能找到。」中大地理資源管理學系榮休教授伍美琴說。

欲望小徑(Desire Paths)*並非將軍澳獨有現象,記者收集街坊故事,發現大埔、上水等地也有「人行出來的路」。在社交網站Reddit,更有一個名為r/DesirePath的主題討論區,擁有三十六萬成員,匯集世界各地用戶分享的欲望小徑。

蜿蜒於正式規劃道路之外,有人說欲望小徑揭示城市規訓下的人性反抗,有人認為其有助於反思道路規劃設計。然而,部分欲望小徑的路線涉及橫跨馬路、擅入管制路段等,潛藏的安全隱患也引發爭議。

*注:Desire Paths是城市規劃界的通用術語,指人們在正式規劃的道路以外,根據自身需求,反覆踏過而形成的非正式路徑。

⚡ 文章目錄

街坊的選擇

- 大埔居民Tommy 行出行人路

為何不走正式道路?

其實行隔籬條正式行人路相比行呢條花槽路只係多唔夠二十秒,而且更加安全。不過,可能因為學校出面條馬路本身唔係太多車出入,好多時我同其他人都直接喺馬路上面行,然後就好自然走去用條花槽路。

行呢條路時,你會有咩感受?

呢條花槽路由我讀小學嘅時候已經存在,到而家都廿幾三十年。以前細個行嘅時候花草樹木比較高,試過一次跌倒之後一段長時間唔敢行;後來啲花草樹木慢慢無哂,就好自然咁當捷徑行。

- 大埔居民阿博 過對面商場

為何不走正式道路?

正式道路要行花圃後面的天橋,好兜路,但直接咁行快啲,慳一分鐘

行呢條路時,你會有咩感受?

其實無感受,或者係習慣成自然,有得近,點解要遠?

- 調景嶺街坊月田 從屋企行去地鐵站

為何不走正式道路?

呢碌柱好篤眼篤鼻,本身路徑是繞過呢碌柱行。但實在睇佢唔順眼,所以我寧願揀行裏面條窄路。

行呢條路時,你會有咩感受?

快兩秒都係兩秒,我都叫贏咗 :)) 但有時剛好在窄路遇上對面行來嘅路人,我哋最接近嘅時候,我同佢之間的距離只有0.01cm,都會面紅心跳……

- 上水居民Dillon 以前行去返學

為何不走正式道路?

可以行少一大段斜路,連埋等紅燈時間可以慳五分鐘。其實呢度直線距離十米左右,但如果正常行,要兜五十米斜路+過紅綠燈,再行多一百米。

行呢條路時,你會有咩感受?

見到樹叢中突然禿咗一忽先知有路,然後見到個阿叔跑落去,喺城市規劃嘅角度講,條公路物理上分隔咗上水同粉嶺做兩個部分,人嘅流動必然會嚴重受到阻隔,然後就會有人為咗慳時間挺而走險橫過公路。個人嚟講我行咗幾次就冇再行,條路真係太斜太斜了。

形態千萬 放眼全球欲望小徑

01讓腳印參與設計

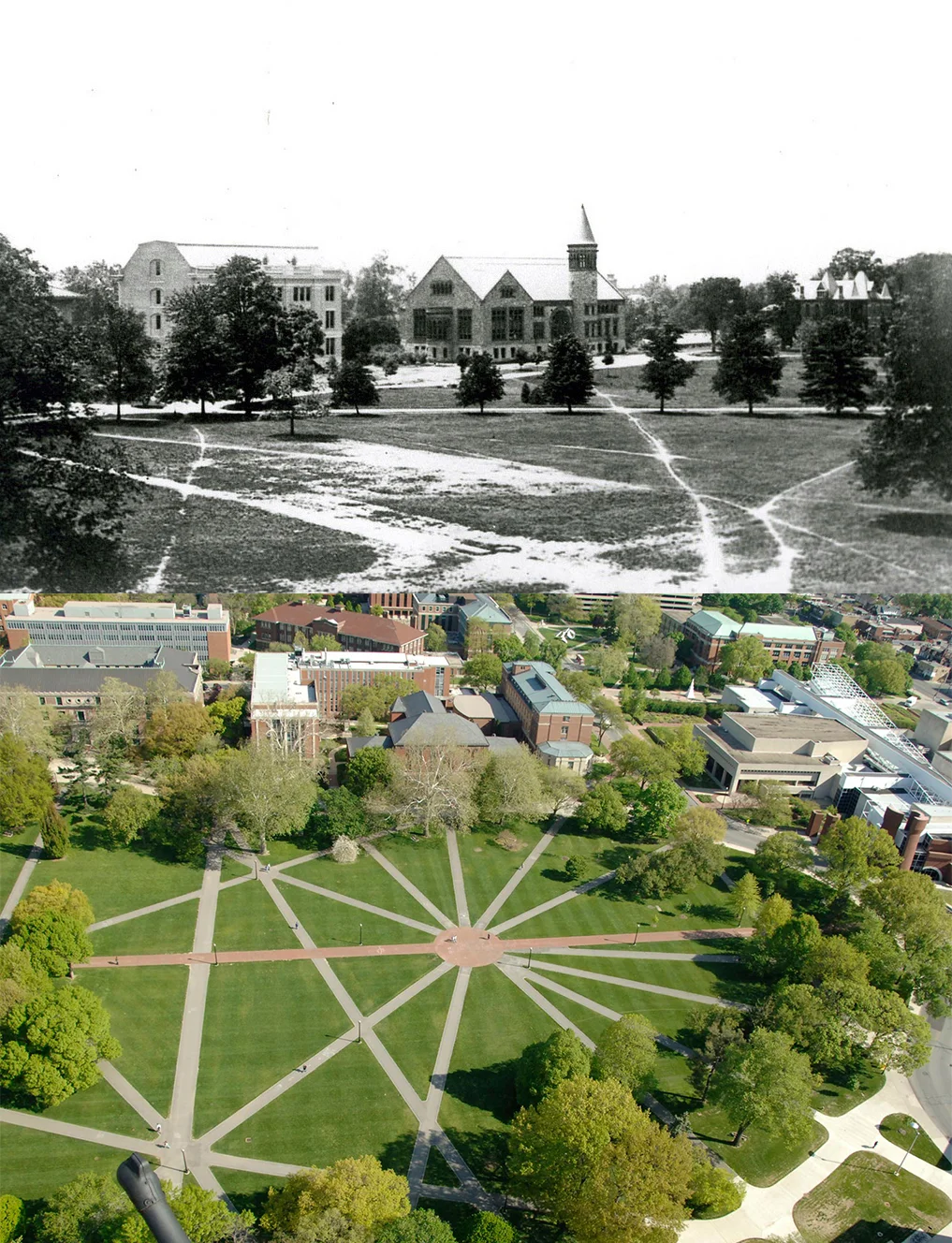

美國俄亥俄州立大學於一八七〇年成立,擁有一個佔地十一英畝的大庭院「The Oval」,許多學生和當地居民認為這是校園的心臟。早在一九一四年,大學聘請建築師和景觀設計團隊設計步道,他們特意等冬天下雪來觀察積雪上的足跡,借鑒學生踏出的欲望小徑,來確定正式路徑的位置。(網上圖片)

02 Welcome to the Jungle

有英國網友分享在家附近的公園看到這條小徑,形容像是邀請你進入叢林。(網上圖片)

03海德公園角的捷徑

海德公園角(Hyde Park Corner)在倫敦海德公園的東南角,是一個重要的交通路口,五條街道在此交匯。圖中的欲望小徑是從皮卡迪利大街通往憲法山道的捷徑。這條路已經相當成熟,在Google地圖上也能清晰看見。(網上圖片)

04為何走進草叢?

有時,人們從路上痕跡猜測走路的意向。Reddit討論區中有人提問,為甚麼這條欲望小徑通向樹的背後?網友紛紛留言猜測成因,討論熱鬧:「有人擦洗窗戶並修剪植物。」「有園藝師在這裡。你看見牆上的藤蔓了嗎?有人做定期清理。」「我猜不是人類行過形成的。」「是貓。」「往窗戶偷窺。」(網上圖片)

05旁門未必是左道

在倫敦,經過路牌底下被認為是不吉利的。為了避開壞運氣,有人繞道而行,在路牌旁的草叢踩出一條小徑。(網上圖片)

規劃與反抗 欲望小徑遍布世界

Reddit討論區中,人們除了分享方便日常出行的欲望小徑,似乎也特別熱衷發現古怪的欲望小徑。愈是違反常理,愈是顯得興奮。

有用戶分享一條小徑,是往草叢裏面走,而非通往任何目的地的捷徑。其他用戶紛紛推測其成因,有人指出草叢旁是大樓窗戶,可能是擦窗工人日復一日的足跡所致,討論熱烈,像玩偵探遊戲。將軍澳同樣存在這類謎般的路徑,記者發現坑渠邊的草叢有人為踩踏痕跡,但看不出是甚麼用途形成,也從未在那些路上遇見任何人。

「你很難猜透所有人要怎樣用那個空間。大家日出而作,日入而息,慢慢將這個空間營造成現在的模樣。」伍美琴說。她認為,土地是多方利益的角力場,不同持份者的行走動機和使用方式極為複雜,總是超越了原初規劃的預想。

無論是因為生活需要而形成的欲望小徑,還是看似隨意、無意義的踩踏行為,背後都暗含居民與城市規劃之間微妙的角力。有加拿大學者研究居民穿越封閉火車軌以通往目的地的欲望小徑,認為此現象記錄了一種「集體不服從」(collective disobedience),人們不願只按規劃和設計好的路徑行走,以日常實踐改寫了土地利用的方式。

這種不服從,早就見於法國思想家狄雪圖(Michael de Certeau)的理論。他在《日常生活的實踐》(The Practice of Everyday Life)中指出,城市規劃師從高處俯瞰城市、繪製地圖,代表官方的視角;而普通人在地面上行走,並非只是簡單的移動。每當我們選擇不沿設計路徑行走,踏出自己的路時,就是在用腳步書寫一種反抗的文本,是對空間秩序的微妙改寫。正是通過這些微小的實踐,雖然普通人無法改變整體城市規劃,但可以通過日復一日的步行,悄然重塑城市的實際使用方式,在嚴密控制的環境中找回一絲自主性。

一出將軍澳地鐵站,便可踏入一個接一個商場的冷氣通道,人們的步行方式早已被精心安排。

城市如藝術品 共同塑造

不過比起反抗,伍美琴更傾向用「建設性」的觀點看待欲望小徑。「不要當欲望小徑是一種破壞,而是一種建設,人們怎麼使用土地和空間,其實都是有助於改善規劃的在地知識。規劃師唔會識得晒,一個空間好不好用,用家是最清楚。」她說。

她引用法國社會學家亨利・列斐伏爾(Henri Lefebvre)的經典著作《空間的生產》(The Production of Space),指出城市空間不僅是物理存在,更是社會實踐的產物,規劃師和建築師「從上而下」設計,日常使用者「從下而上」共同塑造。「Lefebvre形容,城市是一個藝術品,理論上我們每個人都應該是藝術家,應該去幫手將城市變成一個好好的藝術品。但問題是,誰有這個特權去塑造它?」伍美琴反問道。

她也認為,找出自己想行的路,也是人不斷成熟的重要過程,「如果沒有這個過程,你就好像一個機器人一樣,別人畫了這條路給你行,你就這樣行,你永遠都不會去探索一下,究竟這條路適不適合你用呢?如果不適合,你是認命,還是自己行條路出來?」

行人在深水埗公園的花圃和草坪行出一條 條泥路捷徑,用腳步改寫規劃秩序。

危險的欲望小徑

欲望小徑雖然比正式路徑便捷,但它有時不但非法,而且潛藏危險。刊於前文、由上水居民提供的一條欲望小徑路線,便需要冒險橫跨公路,再下草坡到達另一條行人道,整體時間比行正規的行人隧道節省五分鐘,是附近部分中學生上學常走的捷徑。

嚴卓衡認為,橫過馬路確實危險,但他同時指出,將責任全歸咎於行人「不守規矩」,是過於片面,忽視了規劃本身可能存在缺陷。他對前年大埔發生的一宗意外事故印象深刻。二○二三年十一月,大埔廣福邨一名男子橫過馬路時被旅遊巴撞斃,初時被本地媒體形容為「亂過馬路」,但後來有記者實測,發現該處天橋設計極不合理,入口隱蔽,也需爬上爬下樓梯、繞行數百米,但若直接過馬路只需十秒,許多居民寧願冒險也不願繞道。

「許多公路的過路設施比較稀疏,或過於偏離行人的直接路線,要求行人繞道使用天橋、隧道,步行距離增加數倍。規劃設計時,工程師往往只考慮車流效率,卻不認為行人過路也需要效率。」嚴卓衡說。

「很明顯,現在香港社會覺得行車是更加重要的。」嚴卓衡指出。這種價值取向反映在土地用途分配上。根據香港二○二三年土地用途數據,全港4.2%的土地用於道路及交通設施,其面積幾乎相等於公共空間/休憩用地(2.5%)及公營房屋用地(1.6%)的總和。

嚴卓衡認為,香港重視交通和車流效率,有其歷史原因和道理,惟重視行人需求不等於完全犧牲車流效率。「我們不是主張拆掉高速公路或天橋隧道,而是應該重新思考公路與街道的設計邏輯。公路設計涉及大型工程,很多時候事後難以修改設計缺陷,與其這樣,不如從一開始就納入行人的需求。」

他分享倫敦的解決思路,倫敦運輸局二○一八年推出了「健康街道設計檢查」(Healthy Streets Check for Designers)評估工具,涵蓋三十多項指標,量化評估街道設計是否符合「健康街道」的理念,包括步行和過路的安全性、舒適度、單車便利性、空氣質素、噪音污染等等。倫敦市長規定,預算造價超過二十萬英鎊且對街道使用者有顯著影響的街道項目,必須使用此工具審視成效。